跨界流域水污染利益主体博弈分析

2013-11-26陈祖海彭灵敏

陈祖海,彭灵敏

(中南民族大学经济学院,武汉430074)

现实中,为数众多的河流穿越两个或者两个以上的行政区域(以下简称跨界流域),上游和下游地区在经济发展和生态环境整治方面存在着区域不一致的矛盾.上游地区因其有利的资源禀赋具有先动优势,而下游地区处于被动地位,在没有有效的排污收费或补偿等调控机制的情况下,上游地区为了追求自身利益的最大化,产生的水污染会由水的流动性和循环性转移到下游地区,当不同区域主体利益相互矛盾且不可调和时,就容易转化为群体性冲突事件,严重影响经济发展和社会稳定.跨界水污染问题近些年已引起广泛关注,国内外学者从不同角度展开了研究.

在流域管理体制方面,我国采取流域管理与区域管理相结合的水管理体制,虽然有流域管理机构,但它们的直接管理权力有限,其体制对于环境控制是无效率的(何大伟,2000)[1].Sigman(2005)对美国的河流水质进行考察,探讨了分权制度下的跨界污染的规制效率,研究清洁水法案下美国各州的搭便车行为,并认为即使有统一的联邦标准,如果允许各州自由行使联邦标准就足以产生搭便车行为[2].Siebert(2002)在合作解决方法中给出明确模型,提出了下游国家向上游国家单方面付款的“单向付款”法[3].然而,这种受害者付费的体制违反了被国际社会普遍接受的“污染者付费原则”(Bennett,2000)[4].黄德春、郭弘翔(2010)等学者提出了双向补偿机制,依据《地表水环境质量标准》,如果上游地区供给下游地区的水质达到Ⅲ类标准,则上下游都不进行补偿;如果水质优于Ⅲ类标准,下游地区对上游进行补偿;如果水质劣于Ⅲ类标准,上游地区对下游进行补偿[5].本文在双向补偿机制的思想上建立的博弈机制,是假定上游的排污大于治污时对下游进行补偿,上游的治污大于排污时则下游对上游进行补偿.

在跨界流域污染治理模式方面,目前的政策措施主要有直接管理、排污权交易、税收手段和协商谈判,其中,以协商谈判为主要手段的跨区域合作是解决跨界水环境冲突的有效手段之一[6].施祖麟(2007)认为我国跨界流域水污染面临的主要问题是流域管理与行政区域管理的矛盾,提出以条块结合的政府层级结构基础上的管理体制[7].赵怀军(2007,2009)通过构建模型对我国流域跨界污染进行解释,并以淮河流域、太湖流域为例进行实证分析,对于我国流域跨界水污染纠纷解决有一定借鉴意义,其模型建立在非毗邻区域污染物不累积的非畅通流域假定上,即流域各地区能够采取措施使污染物留在本地区或者转移到其下游地区,也能够采取措施决定多少污染物留在本地区或者转移到其下游地区[8,9].然而,现实中各地区对污染物的控制不是那么容易实现,水资源也具有流动性和循环性.

1 我国流域管理体制特点

我国虽然在七大流域上专门建立了流域管理机构,如长江水利委员会、黄河水利委员会、太湖流域管理局等,但其实际上主要负责“水量”的综合管理,对涉及“水质”的跨界污染、水资源综合规划等行政问题无权过问.多年来,我国环保部门注重陆地污染,水利部主要负责水资源的利用开发,造成“环保不下水,水利不上岸”的现象.另外,流域管理机构与省级(市、自治区)水利厅属于同一级别,而这种地方水管理机构又会考虑地方政府的经济利益,面临跨省的水污染问题时,地方水管理机构与流域管理机构难以达成一致.甚至在现实情况中,分行政区的地方水管理机构发挥主导作用,而以流域为主体的流域管理机构因以上原因并未发挥其应有功能[1].是否需要无权责交叉的流域管理机构进行统一调控?如何进行有效调控?成为我们需要解决的问题.

2 流域上游-下游地区的序贯博弈模型

跨界流域水污染纠纷是由于被人为分割成不同的行政区域引起的,上游和下游地区在经济发展和生态环境整治方面存在着区域不一致的矛盾.郭桂祯(2008)[10]等从博弈论的角度讨论了流域主体的行为策略,其模型主要考虑的是静态博弈的情况.然而由于水的流动性,上下游的博弈行为有先动和后动的区别,所以从动态角度进行序贯博弈更具有合理性.

2.1 流域管理机构不能有效介入的情况

2.1.1 基本假设

(1)市场上只存在着“上游地区”和“下游地区”两个博弈主体,且双方都是理性经济人.其选择都是为了实现自身收益的最大化,而不会在乎所造成的社会负面影响;

(2)每个地区排出污水的比例都是可以监测到的,污水会从上游流向下游,即这是一个完全信息下的序贯博弈模型.由于水的流动性,上游最终排出的污水肯定不会在上游停留,而是会流到下游地区,且不会随着水的净化而消失.可以把下游地区当成沿海地区,最后累积的污水W可以看作是排到大海的污水,也可以看成是社会的负面影响,W越大,社会负面影响越大,社会总效用越低;

(3)在上游没有因生产产生污水之前,已经有了一些之前产生或本来就存在的污水,此处称为原始累积污水q0(q0≥0);

(4)流域管理机构不能对流域主体有效介入调控.

2.1.2 建立模型的基本要素

(1)参与者:上游地区Ⅰ、下游地区Ⅱ;

(2)上游地区的收益:U1;下游地区的收益:U2;

(3)上、下游地区的策略是各自生产q1(q1≥0)、q2(q2≥0)单位的产品,并选择以k1(0≤k1≤1)和k2(0≤k2≤1)的比例排出所有流经当地的污水.假设每单位产品的生产成本是c,市场总需求函数为p=a-b(q1+q2),它们每生产一单位的产品就会产出一单位的污水,为了方便计算,假设治理一单位的污水需要m的治污成本,最后的累积污水量W可以看作是对社会的负面影响;

(4)这是一个序贯博弈模型,上游先做出排出多少污水的选择,下游再根据上游的选择来选择.由于是在完全信息的状态下,双方都知道对方的最佳对策.最后求出的最佳对策Q1和Q2为上、下游主体面对不同收益时产生的污水量.

博弈双方的模型如图1所示.

图1 上、下游序贯博弈模型Fig.1 Sequential game model of the upstream and downstream areas

2.1.3 模型的纳什均衡解

上游地区Ⅰ的收益:

下游地区Ⅱ的收益:

用序贯博弈的求解方法,先把Ⅰ地区的策略q1当作已知量求出Ⅱ地区的最佳对策q*2,再代入到Ⅰ地区的收益函数中求出Ⅰ地区的最佳对策,令:

Ⅰ地区的最佳对策:

Ⅱ地区的最佳对策:

结果表明:Q1、Q2都是关于 k1、k2的函数.通过观察(1)与(2)式发现,在理性经济人的假设下,无论是上游还是下游地区,为了实现自身收益U1、U2的最大化,都会选择加大排出流经当地的污水比例k1、k2,最终导致流域总排污量Q1+Q2和剩下累积污染物W=k2[k1(q0+q1)+q2]的增大,对社会产生负面影响,降低社会总效用.

可以看出,流域水环境的整体性与行政区划分割的矛盾是流域跨界水污染冲突的根源所在.当以流域为主体的流域管理机构不能有效介入调控时,上、下游主体为实现自身更大收益,会有加大污水排放的动机.现实中,行政区划将一个完整的流域人为分开,地方政府往往忽视人类对生存、生活环境的幸福指数需求,盲目追求GDP增长,采取粗放式生产模式,对大部分河流都造成了难以逆转的污染.另外,我国水管理体制存在权责交叉、多头管理的机构性问题,以流域为主体的流域管理机构往往管“水量”而不管“水质”;而以行政区为主体的地方水管理机构对跨行政区的水污染问题却没权干涉或根本不干涉,在面临跨界水污染问题时和地方政府站在同一战线,对企业排污采取放任态度.这与国家成立流域管理机构(委员会)的初衷相违背,显然对现实情况是不利的.

2.2 流域管理机构能有效介入的情况

2.2.1 基本假设

基本假设与 2.1.1 中的假设(1)、(2)、(3)一致,第(4)、(5)条假设分别如下:

(4)流域管理机构能对跨流域污染的主体有效介入调控.当某地区生产排出的污水量大于它所治理的污水量时,流域管理机构会对排出的多余污水征收排污税,实行双向补偿的政策,目的是实现社会总体效用的最大化.

(5)由于污染物的累积效应,上游地区治理后排出的污水并不是超过了一定值才给下游地区付费,而是只要上游地区自身发展所产生的污水量大于了它治理污水的量,即只要上游地区自身所造成的污水流到了下游地区,它就应该给下游地区补偿;反之,上游地区如果既治理了自身产生的污水,又治理了之前累积的原始污水,没有使之前累积的原始污水流到下游,则下游地区应该给上游地区补偿.对于下游地区,由于没有“更下游”的地区,它的排污行为不会影响补偿机制,但会影响社会的总效用.

2.2.2 基本要素的补充

引入了补偿机制后,流域管理机构会对排污量超过治污量的地区进行税收、补偿的调控.对于排污量超过治污量的部分,每单位污水要纳t单位的税.另外,上游地区生产发展产生的污水如果排到了下游地区,每单位排到下游的污水要支付给下游补偿费s.

2.2.3 模型的纳什均衡解

当流域管理机构引入税收和双向补偿机制时,上游地区和下游地区采取不同的排污比例时,会产生不同的收益,造成不同的社会影响.我们把自身产生的污染量超过自身治污量的情况记为A情况,把自身治污量超过自身产生的污染量的情况记为B情况.所以,应该把不同的情况分开进行讨论对比.

2.2.3.1 引入税收机制的上游-下游地区的序贯博弈模型

此时我们只讨论政府的税收调控作用,不考虑双向补偿机制带来的影响.

(1)当(1-k1)(q0+q1)<q1且(1-k2)[k1(q0+q1)+q2]< q2时,

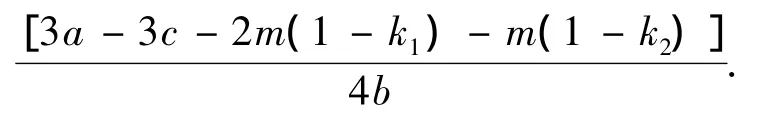

解得:Q1(AAt)+Q2(AAt)=

(2)当(1-k1)(q0+q1)≥q1且(1-k2)[k1(q0+q1)+q2]≥q2时,

解得:Q1(BBt)+Q2(BBt)=

(3)当(1-k1)(q0+q1)<q1且(1-k2)[k1(q0+q1)+q2]≥q2时,

解得:Q1(ABt)+Q2(ABt)=

(4)当(1-k1)(q0+q1)≥q1且(1-k2)[k1(q0+q1)+q2]< q2时,

解得:Q1(BAt)+Q2(BAt)=

结果表明:以第一种情况为例,观察(6)与(7)式,可以发现,实行税收政策后,上、下游地区不能为追求自身收益盲目加大排污比例k1、k2,否则,k1、k2越大其所承受排污收税的“惩罚”也越重.流域主体根据税收变化相应调整自己的最佳对策,通过比较流域管理机构有效介入实行税收政策的(8)式和流域管理机构不能有效介入的(5)式,可以发现,上、下游地区总共排出的污水Q1(AAt)+Q2(AAt)比Q1+Q2减少了,说明税收政策能有效通过流域主体收益的改变调整流域主体的排污量,使市场上的排污总量减少,增加社会总效用,削弱环境污染带来的负面效应.此结论也符合其他3种情况.

2.2.3.2 引入补偿机制的上游-下游地区的序贯博弈模型

我们把自身产生的污染量超过自身治污量的情况记为A情况,把自身治污量超过自身产生的污染量的情况记为B情况.由于上游地区的排污量要超过治污量,多余的污水会转移到下游地区,此时是上游补偿下游.下游地区虽也是排污量超过治污量,但由于下游地区再没有“更下游”的地区,比如临海地区,所以它不需要再补偿其他地区.

(1)当(1-k1)(q0+q1)<q1且(1-k2)[k1(q0+q1)+q2]< q2时,

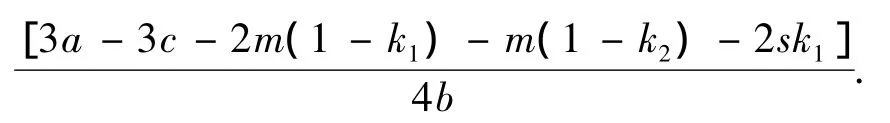

解得:Q1(AAs)+Q2(AAs)=

(2)当(1-k1)(q0+q1)≥q1且(1-k2)[k1(q0+q1)+q2]≥ q2时,

解得:Q1(BBs)+Q2(BBs)=

(3)当(1-k1)(q0+q1)<q1且(1-k2)[k1(q0+q1)+q2]≥ q2时,

解得:Q1(ABs)+Q2(ABs)=

(4)当(1-k1)(q0+q1)≥q1且(1-k2)[k1(q0+q1)+q2]< q2时,

解得:Q1(BAs)+Q2(BAs)=

结果表明:以第一种情况为例,通过比较有、无补偿机制的情况可以发现,采用补偿机制时,上游地区的收益降低,下游地区的收益升高,上、下游地区的总收益U1+U2与U1(AAs)+U2(AAs)没有发生变化,即通过流域管理机构实行的补偿机制,收益只是从一方补偿给了另一方,市场总收益不变.但是,比较博弈双方最佳排污对策,可以发现,上、下游地区排出的污水总量Q1+Q2比Q1(AAs)+Q2(AAs)减少了,即双向补偿机制可以在即不影响市场总收益的情况下,又有效减少社会排污总量,削弱环境污染带来的负面影响,增加社会总效用.此结论也适用于其它3种情况.

如果引申到有无流域管理机构进行税收、补偿总体调控的情况,可得出Q1(AAts)+Q2(AAts)比Q1+Q2减少了结果表明:流域管理机构的有效调控,能监管各流域主体单纯追求收益最大化的利己行为,促进整个社会帕累托最优的达成,是减少整个社会污水排放的关键.虽然博弈双方在流域管理机构的介入下,收益增减不一,但从整个社会总效用的角度来说是有利的.

3 结论

(1)流域管理机构应该是以流域为主体,拥有行政管理权,能对跨界流域统筹指挥的机构.应该把行政划分的地方水管理机构集中到以流域为主体的流域管理机构上,由流域管理机构统一指挥管理各地方流域主体,减少重叠权责.

(2)税收政策可以通过对流域主体超量排污的行为做出“惩罚”来改变博弈双方的最佳对策,减少社会总排污量.通过财政转移补偿给牺牲经济发展治污的企业、社区居民,资助清洁技术的科学研发,建设治污减排工程等.对于跨行政区的水污染问题,税收政策往往具有国家法律强制力,比较容易实现.

(3)双向补偿机制可以在不影响市场总收益的情况下,减少社会排污总量,只要有政府或流域管理机构的有效介入,都比较容易实现.这就需要国家在保障法律法规的有效性同时,做好区域规划的工作,在中上游地区多发展污染少或无污染的农林渔牧、旅游、体育、电影场景制作等绿色产业,中下游地区则重点发展经济,容纳人口,起到经济增长点的作用.

[1]何大伟,陈静生.我国实施流域水资源与水环境一体化管理构想[J].中国人口资源与环境,2000,10(2):31-34.

[2]Sigman H.Transboundary spillovers and decentralization of environmental policies[J].Journal of Environmental Economics and Management,2005,50(1):82-101.

[3]Siebert H.环境经济学[M].蒋敏元,译.北京:中国林业出版社,2002:166-167.

[4]Lynne L B.The integration of water quality into transboundary allocation agreement lessons from the southwestern United States[J].Agricultural Economics,2000,24(5):113-125.

[5]黄德春,郭弘翔.长三角地区跨界水污染生态补偿机制构建研究[J].科技进步与对策,2010,27(18):108-110.

[6]汪小勇,万玉秋.中国跨界水污染冲突环境政策分析[J].中国人口·资源与环境,2011,21(3):25-29.

[7]施祖麟,毕亮亮.我国跨行政区河流水污染治理管理机制的研究——以江浙边界水污染治理为例[J].中国人口·资源与环境,2007(3):3-9.

[8]赵来军.我国流域跨界水污染纠纷协调机制研究——以淮河流域为例[M].上海:复旦大学出版社,2007.

[9]赵来军.我国湖泊流域跨行政区水环境协同管理研究——以太湖流域为例[M].上海:复旦大学出版社,2009.

[10]郭桂祯.博弈论在环境污染中的应用[D].济南:山东大学,2008:1-31.