技术创新社会化服务网络生成研究——基于系统动力学的分析

2013-11-23杨玉波汪运栋李备友

杨玉波,汪运栋,李备友

(山东轻工业学院 财政与金融学院,山东 济南 250100)

一、引 言

众所周知,当今世界经济正处于知识经济时期,经济发展较以往任何时候都更强烈、更直接地依赖知识的产生、分配和使用。因此,知识创造和扩散是经济长期持续增长的关键驱动力,也是国家竞争力的主要基础。

知识经济于20 世纪80年代开始出现。Manuel&Castells(1996)认为“信息技术革命为知识经济提供了不可缺少的物质基础”[1]。计算技术、信息与通讯技术都强烈地改变知识产生和传播的条件以及与之相关的生产系统,如因特网在处理数据和信息、知识编码与扩散等方面有着重要的作用。然而,在创新方面,经济学家们逐渐认识到缄默知识对创新的重要性要超过显性知识。缄默知识通常存在于人脑中,而不是在信息系统中。由于显性知识与缄默知识具有不同的表达方式、传播方式以及创新功能,因此,要提高企业或组织的创新能力,就必须加强个体显性知识、个体缄默知识、组织显性知识与组织缄默知识等四种类型知识之间的相互转换。

现阶段知识经济的最基本特性之一是为应对全球化导致的不断增长的市场压力以及市场的自由化和需求结构的变化,企业之间合作的程度日益增强,表现为企业网络的发展与企业内研发、生产和销售的更密切集成。为了获得新技术和市场,多个企业通过合作从共同研发和生产过程中受益于规模经济,并分担风险。特别地,在企业的技术创新过程中,由于技术的复杂性以及环境的多变性,创新企业迫切需要加强同服务机构的合作关系,建立服务关联,促进技术创新能力的提升。这些技术创新过程中的服务关联建立在知识分享和知识互补的基础上,提高了技术创新的成功率。因此,还要加强知识在组织间的扩散,促进知识的积累[2]。

众多服务机构和创新企业在技术创新过程中所建立的服务联系是错综复杂的,随着规模的增长,逐渐形成了覆盖整个产业的网络,这个网络是以技术创新为目标的,以创新企业和服务机构为节点,以服务关系为节点企业之间的连接。由于技术创新的服务活动已被外部化,而且服务机构也具有一定的社会性,故这个网络被称为技术创新社会化服务网络。无疑,社会化服务网络是复杂的[3]。

综上可知,知识对技术创新的促进作用是不言而喻的,表现为三个阶段的活动:个人知识向组织知识的转换、知识在组织间的扩散以及基于知识的技术创新社会化服务。这三个阶段的活动,最终在技术创新社会化服务网络上形成了知识的分布式结构。从个人知识、到组织知识、再到跨组织的知识分布、再到知识密集型服务(KIBS),最终如何形成技术创新社会化服务网络,是非常值得探讨的问题。基于众多学者的研究成果,本文试图阐述并解决上述几个问题。

二、知识转换与知识扩散

知识是一种有价值的智慧结晶,通常是个体脑力劳动的成果[4]。知识具体表现为心得体会、经验、信息、技术以及观念等多种形式,这些知识表现形式具有一个共同的特点:都能够创造附加价值。从知识的可编码性上来分,知识一般可以分为显性知识(Explicit Knowledge)和缄默知识(Tacit Knowledge),前者通常是指可以比较容易地被编码,且具有单一的、明确的内容;后者通常是指很难被编码的、隐含的内容,因此又被称为隐性知识。缄默知识往往与个人、社会以及地域等密切相关,其产生不能脱离特定的情景,而且通常是被偶然地发现。对于创新而言,缄默知识相对于显性知识的作用和重要性更大。

知识是通常由个人而不是由组织产生的。但是,企业的技术创新来自于组织知识的有效结合。只有将个人知识转换成组织知识,才能被企业利用,并融入企业知识库中。只有在企业知识库中,知识才能被管理和分享,否则知识将保持非常高的个性化,降低对技术创新的作用。同时,企业知识也不断地向个人知识转化。另外,知识在相互转换过程中也是不断累积的,知识的累积性强调了学习过程对创新、发展和应用新知识的重要作用。

(一)个人知识与组织知识的相互转换

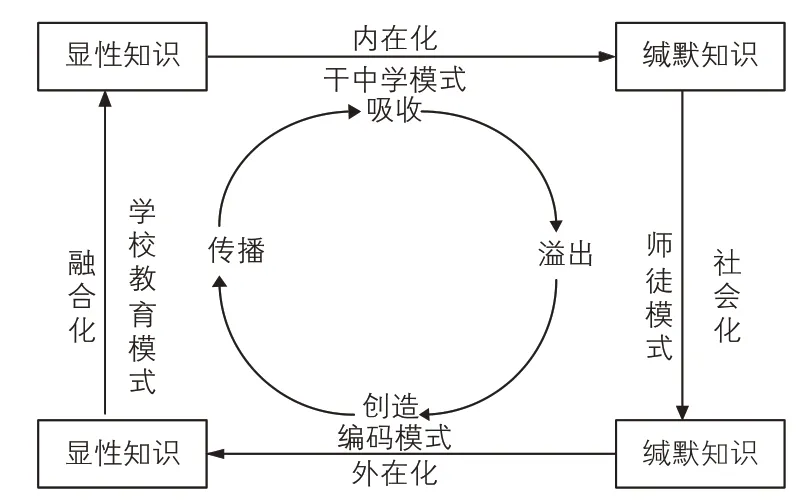

知识转换就是个体知识融入组织知识、组织知识融入个体知识的一个相互融入的过程。在知识的转换过程中,个体知识与组织知识不断地相互转化,协同进化。目前,Nonaka&Takeuchi(1995)提出的“四阶段知识转换”理论已被众多学者所接受[5]。“四阶段知识转换”理论开始于显性知识,通过内在化转换成缄默知识,再通过社会化转换成新的缄默知识;缄默知识通过外在化转换成显性知识,再通过融合化转换成新的显性知识,这样就完成了一次知识转换的循环,如表1 所示。缄默知识与显性知识的互动转化是一个永无休止的循环过程[6]。

表1 显性知识与缄默知识的相互转换

知识的发展过程是一个由缄默知识不断向显性知识转化的过程,正是这种转化,才使得知识得以不断地累积,并不断地传播与扩散。因此,外在化是知识创造的关键。这四个转换模式相互衔接、不断循环、互为一体,共同构成组织知识创新与积累的机制,如图1所示。在四个变换阶段,知识行为也表现出了四种现象:知识吸收(显性知识转化为缄默知识)→知识溢出(缄默知识在个体中的转移)→知识创造(缄默知识转化为显性知识)→知识扩散(显性知识在组织内的转移)。

图1 知识转换关系图

显性知识与缄默知识交替经过内在化、社会化、外在化、融合化等四个阶段,从而实现了个人之间、个人与组织之间以及组织之间的知识传递,并最终形成了知识的转化、积累与扩散。对组织而言,组织本身不能创造知识。因此,个体缄默知识是组织知识创造的基础,是组织创新的基础。所以说,组织创新是缄默知识和显性知识持续互动的结果。知识的创造、转化、积累和扩散是一个不断递进的动态过程,当组织知识完成一个周期的转化与积累后,又随之开始了新一轮的、更高层次的知识螺旋。

(二)知识在组织间的扩散

只有知识被众多个体和组织所掌握,才能成为创新的推动力。组织需要独立地吸收、创造并且交换知识。

知识扩散的渠道主要有两种:经济活动中的知识转移和非经济活动中的知识溢出。前者是指知识通过购买技术设备的经济过程来传播。后者是指在非经济活动中知识脱离原来企业或个体而在其他企业或个体中的传播,知识扩散可能是对竞争者的产品使用逆向工程(使用计算机辅助设计)、新产品的描述,或者在目录、出版物或者专利申请上找到生产过程,也可能是公司合作的其他形式的副产品。

对于知识扩散主要关注的两点:吸收能力和知识扩散效果。组织的吸收能力,是指通过一种难以捉摸的本性过程,学习、吸收并且使用其他组织或个人所发展的知识的能力。吸收能力依赖于学习的经验,也可能因为内部的研究与发展活动被提高。知识扩散的效果,不但取决于知识扩散企业所能提供的知识量,而且取决于知识接受组织的吸收能力。

知识扩散对创新企业的影响主要在于技术创新能力的提升,从而实现知识扩散过程中的多个企业和服务机构“多赢”的局面。服务机构主要以知识密集型服务(KIBS)为主,与创新企业建立各种各样的服务关联。

三、技术创新与KIBS互动的系统动力学分析

(一)技术创新

技术创新已经成为企业乃至国家发展经济、谋求市场竞争优势的关键因素。所谓技术创新就是一个科技与经济一体化的过程,是一个从产生新产品或新工艺的设想(Idea)到市场应用(Application)的完整过程,它包括新设想的产生、理论研究、技术开发、中试制造、产品商业化生产、技术转让到创新扩散的一系列活动,主要包括技术开发和技术应用两个环节。

技术创新是产业集群升级的动力,是企业创造核心竞争力的重要措施。然而,企业的技术创新又是一个相对“漫长”的过程,不可能在很短时间内实现。在“漫长”的技术创新过程中,产业集群内企业的技术创新过程相互交织、相互交错,逐渐形成了覆盖整个产业的、复杂的关联模式,表现在企业内部与外部两个方面:企业内部的知识转换和企业外部的知识扩散。

在创新企业内部,创新过程中的创意、RD、中试、大规模生产、技术转让等不同阶段之间可以通过信息技术(IT)直接进行信息、知识和技术的传递和分享。处于企业技术创新过程中各个阶段的人员可以根据自己的缄默知识和显性知识针对技术创新进展,向创新系统提出自己的建议和想法,不断修正进行中的技术创新活动,最终实现技术创新。这样,在技术创新过程中,其企业知识库能够不断整合创新过程中的各种知识流,从而不断增加创新成果(新技术)的知识含量。

在创新企业外部,创新企业与服务机构之间进行知识扩散。服务机构不断向创新企业提供专业化的知识密集型服务(KIBS)。在服务过程中,知识不断由服务机构流向创新企业,并被创新企业吸收、整合到知识库中,从而提高技术创新能力。因此,知识密集型服务(KIBS)对于企业知识库内知识量的增加有着重要的促进作用[7]。

(二)知识密集型服务

知识密集型服务(KIBS)是一种致力于知识创造、积累和传播的经济活动,是当前服务业中发展最为迅速的、最具潜力的一个部分,是现代服务业发展的主要方向[8]。知识密集型服务(KIBS)不但在新技术、新产品、新工艺的研发中起着重要的作用,而且在新技术的商业化中扮演着非常重要的角色[9],因此,对技术创新有着重要的推动作用。

从商业服务的视角来看,知识密集型服务(KIBS)是一种以知识为中心的、特殊类型的商业服务。一般而言,知识密集型服务(KIBS)包括两大类服务:传统的公共服务(Public KIBS,简称P-KIBS) 和面向新技术的服务(Technological KIBS,简称T-KIBS)。P-KIBS 主要有以下类型的服务:由市场营销、广告宣传、业务培训、商业设计和策划等组成的传统专业服务;由股票投资和债券交易等组成的金融服务;由管理咨询、会计簿记、法律服务等组成的环境服务。T-KIBS 主要有以下类型的服务:由计算机网络服务(如在线数据库、云计算等)、远程通讯服务等组成的IT 服务,由新信息技术设备设计、软硬件管理等组成的新技术设备服务,由面向新技术的研发咨询、管理咨询、科学实验和技术工程等组成的新技术环境服务[10]。相比而言,Technological KIBS 比Public KIBS 更多地关注创新的产生、发展与应用,成为技术创新的推动者、载体和来源。

所以,KIBS的本质特征表现为它是创新的推动者、载体和来源[11]。①KIBS 是创新的推动者。KIBS 推动客户企业实施并完成整个创新(也可能是合作创新),但这种创新来源于客户企业内部;②KIBS 是创新的载体。KIBS 扮演创新载体的角色,把创新所需要的知识(显性知识和缄默知识)从一个企业或行业转移到进行技术创新的企业或行业当中,这时KIBS 不是创新的来源。③KIBS 是创新的来源。KIBS 作为创新来源是指它在客户企业的创新过程中扮演了创新概念和项目开发来源的角色,即KIBS提供创新思维并与客户一起具体实施。

(三)技术创新与KIBS互动的系统动力学模型

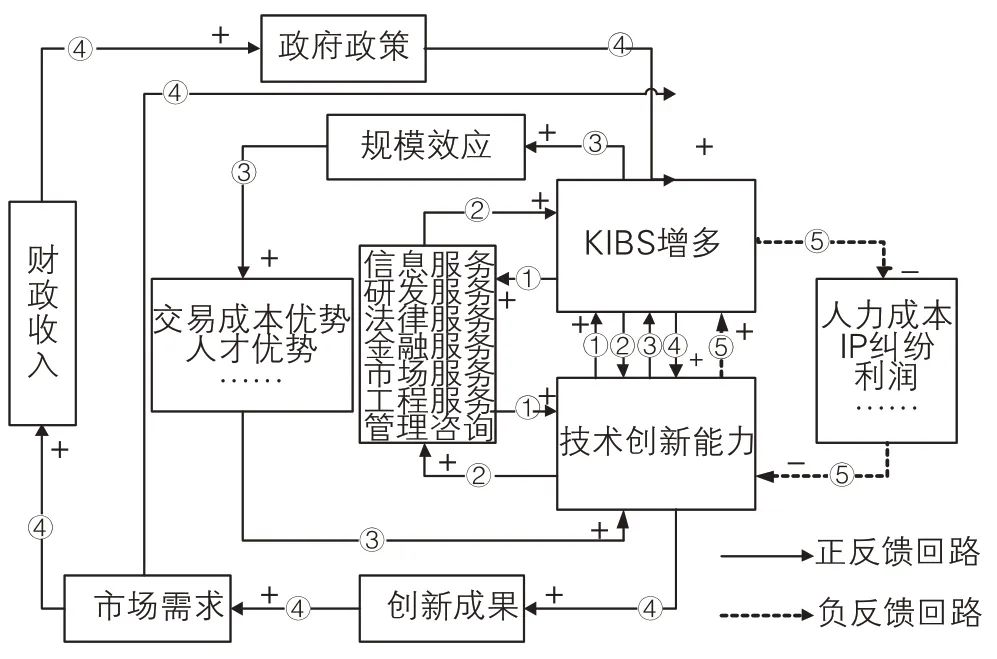

从上面的分析可知,技术创新不但需要知识密集型服务(KIBS)的支撑,而且创新成果也受益于知识密集型服务(KIBS)的扩散;与此同时,KIBS 不但助推技术创新,而且内植于技术创新的全过程。因此,技术创新与KIBS形成了持续互动的状态。然而,技术创新与KIBS 的互动是一个复杂的、非线性的系统动力学过程(如图2所示)。

图2 技术创新与K IBS 互动的系统动力学模型

技术创新与KIBS互动的系统动力学过程由正、负两种反馈回路所构成,其中,正反馈回路由四个子回路构成(图2中左侧部分);负反馈回路如图2中右侧部分所示。图2中的“+”号表示增强机制,“-”表示负增强机制(即削弱机制),技术创新与KIBS互动的系统动力学中正负反馈回路的作用机制如表2所示。

KIBS机构与创新企业通过不断的互动,建立了各种各样的服务联系,如设计服务、技术转让、战略联盟等。以新技术、新产品和新工艺为目标,在整个技术创新过程中,创新企业与KIBS服务机构相互依存、协同发展,最终形成了覆盖整个产业的技术创新社会化服务网络。

四、技术创新社会化服务网络生成机理的系统动力学分析

所谓技术创新社会化服务网络(Social service network of technological innovation,简称SSNTI)就是指一个区域中公共和私人部门的服务机构,以企业技术创新为目标,由创新活动中的各种联系所形成的服务机构网络,是创新主体与服务机构之间在技术创新过程中发生信息交换、资源传递等联系时建立的各种关系总和。网络由行为主体、资源以及活动三部分组成。技术创新社会化服务网络中的行为主体主要有两大类:第一大类是进行技术创新、接受KIBS 服务的企业,是衔接各种服务机构关系的重要纽带;第二大类是为技术创新提供服务的各种KIBS 机构,如高等院校、研究机构、金融机构、中介机构等,也有为创新服务提供政策的地方政府;网络中的资源主要是贯穿于整个技术创新过程的知识,还包括为实现技术创新所必需的硬件基础设施、金融资产、人力资源等;网络中的活动主要是指创新主体与服务机构为实现技术创新目标所作的相互作用与影响的企业行为。

表2 技术创新与KIBS互动系统动力学中的正负反馈回路

创新主体与服务机构的创新活动和行为促进了技术创新社会化服务网络的生成与发展。从根本上来说,知识进展的内生增长方式是技术创新社会化服务网络生成与发展的深层次的推动力。

(一)知识进展内生增长方式的形成机理

内生增长理论产生于上世纪80年代,是宏观经济学的一个重要理论分支,已成为经济发展的主要解释理论之一[12]。内生增长理论代表性模型主要有三种:罗默的研发模型[13]、卢卡斯的人力资本模型[14]以及贝克尔和墨菲的分工与专业化模型[15-16]。

借鉴Arrow(1962)的技术外部性解释经济增长和Uzawa(1962)的传统两部门经济增长模型的研究思路,罗默的研发模型又引进了内生因素:“技术”,阐述了技术研发对经济增长的内生作用。

通过引入人力资本因素,卢卡斯(1988)的人力资本模型强调了人力资本的内生因素,论述了人力资本对经济增长的内生作用。

贝克尔和墨菲(1992)的分工与专业化模型分析了“分工与专业化”这个内生因素。他们认为分工与专业化是相辅相成的,分工导致了专业化,专业化加剧了分工。专业化分工主要取决于组织成员之间的协调成本和企业的知识存量。专业化分工使企业产生规模递增的收益,同时也使得协调成本上升。另外,企业的知识存量会在专业化分工中不断地内生增加,知识积累又降低了协调成本,导致专业化分工不断演进,并促使经济的持续增长[16]。因此,专业化分工将知识积累和经济增长联系起来。

发展至今,内生增长理论主要有五个观点:①技术进步的内生化;②规模收益递增;③经济增长主要取决于知识积累、技术进步和人力资本水平;④国际贸易和知识的国际流动是经济实现持续增长的重要途径;⑤劳动分工和专业化在经济增长中具有重要作用[16]。其核心思想认为经济能够不依赖外力推动实现持续增长,内生的技术进步是保证经济持续增长的决定因素。内生增长理论将知识、专业化、人力资本和RD投资视为经济长期增长的决定因素,反映了知识在经济发展中发挥着日益重要的作用。内生增长理论说明,由知识进展引起的内生技术进步是技术创新的源泉,是经济增长的动力。

知识进展的内生增长方式并不意味着知识替代了传统资源,而是强化了决定生产率提高的四个要素:投资的增加、劳动力质量的提高、资源配置效率的改善和技术的变革,知识的进展在每一个要素中起着基本的作用。发展经济学家关于复兴开发教训的研究进一步证实“知识进展是长期的真实的生产率提高的基本要素”。

技术创新的根本来源与动力是以内生增长方式积累的知识进展。在技术创新社会化服务网络中,基于知识进展的内生增长形成了两个自动加强的因素:技术创新服务的供给和需求相互作用,为知识的进展开拓了更加广阔的市场;知识进展的内生机制一旦形成就会保持相对独立的发展道路,并创造技术创新服务的供给和需求。因此,技术创新社会化服务网络得到不断的生成与发展。

(二)技术创新社会化服务网络生成的系统动力学模型

技术创新社会化服务网络的生成与发展受到知识进展的内生增长方式影响,并形成系统演化的动力,即技术创新能力,推动着技术创新社会化服务网络不断向前发展。技术创新社会化服务网络演化的系统动力学模型,如图3所示。

图3 技术创新社会化服务网络生成机理的系统动力学模型

这个系统动力学模型是由6个正反馈回路构成的。回路一,内生增长的知识进展促进了知识积累,带动了专业化分工;专业化的技术创新服务产生了知识溢出,完善了技术创新所需信息,促进了技术创新社会化服务网络的形成与发展,提高了网络的技术创新的能力、数量与质量,又反过来促进了知识进展。回路二,内生增长的知识进展促进了技术进步,专业化分工又通过技术重组降低了创新风险;技术重组过程中形成与发展了技术创新社会化服务网络,提升了系统的技术创新能力、数量和质量,积累了知识。回路三,专业化分工产生了规模效应,节约了技术创新成本,促进了服务关联的形成,最终形成了技术创新社会化服务网络;同时,技术创新社会化服务网络提升了技术创新的能力、数量和质量,促进了知识进展,又加剧了专业化分工。回路四,知识进展的内生增长通过规模收益的递增促进了技术创新价值的分享,进而分摊了创新风险,构建了服务关联,最终形成了技术创新社会化服务网络。网络的形成又增强了系统的技术创新的能力、数量和质量,进而促进了知识的积累。回路五,在实物期权投资决策下,服务机构参与技术创新的价值分享,产生了规模效应,进而降低了创新成本,最终形成了技术创新社会化服务网络。网络的形成与发展增强了系统的技术创新能力,提高了技术创新的数量与质量,进而促进了知识进展的内生增长,内生增长带来的规模收益的递增,又进一步加强了技术创新价值的分享。回路六,服务机构为参与技术创新的价值分享,需要信息化手段来提高其决策能力。同时信息化的应用又完善了技术创新信息,促进了服务关联的形成与技术创新社会化服务网络的构建。社会化服务网络又通过增强了的技术创新能力来促进知识的进展和规模收益的递增,提高价值分享的水平。在这六个正反馈机制的作用下,技术创新社会化服务网络不断形成与发展,系统的技术创新能力也不断螺旋式上升。

五、结 论

当前,正处于知识经济时代,知识已成为经济可持续增长的关键驱动力。随着网络化社会的发展,知识越来越呈现出网络式分布的特征。技术创新所需要的各种资源,包括知识,被创新企业和众多服务机构所拥有,他们之间必然产生互动,形成了技术创新社会化服务网络。本文的研究结论如下:

(1)在个人知识向组织知识转换的过程中,知识行为依次表现出四种现象:知识吸收、知识溢出、知识创造和知识扩散。这四种现象又分别对应于四个转换过程:显性知识转化为缄默知识、缄默知识在个体中的转移、缄默知识转化为显性知识、显性知识在组织内的转移。

(2)在经济活动中,必然发生知识在组织间扩散的现象,表现为经济活动中的知识转移和非经济活动中的知识溢出。知识在组织间的扩散造成了知识的分布式存储与应用结构。对于企业技术创新,知识密集型服务(KIBS)由此应运而生。

[1]Manuel Castells.Rise of the Network Society:Economy,Society and Culture[M]. Massachusetts:Blackwell Publishers Ltd,1996.

[2]姜照华.知识进展与经济增长理论研究[J].大连理工大学学报,2003,24(5):84-87.

[3]李守伟,钱省三.产业网络的复杂性研究与实证[J].科学学研究,2006,24(4):529-533.

[4]陈柳钦.产业集群和产业集群技术创新——基于缄默知识论[J].湖北经济学院学报,2007(1):77-82.

[5]杨晓智,陈柳钦.缄默知识、产业集群及其技术创新[J].经济管理,2007,29(5):44-49.

[6]陈柳钦.产业集群技术创新的缄默知识论[J].贵州师范大学学报(社会科学版),2007(2):62-68.

[7]李守伟,李备友,钱省三.面向技术创新的知识密集型服务[J].科学学与科学技术管理,2008(7):114-119.

[8]魏江,马克·鲍登.知识密集型服务业与创新[M].北京:科学出版社,2004.

[9]Martinez F C,Krishna V. KISA in Innovation of Australian Software Firms[J]. International Journal Service Technology Manage,2006(7):126-136.

[10]王炳才.知识密集型商业服务的研究现状及其对我国的启示[J].当代经济管理,2007,29(4):111-115.

[11]李守伟,陈永泰,司春林,等.基于KIBS的企业技术创新能力形成与演化[J].系统管理学报,2011,20(4):421-427.

[12]吴易风,朱勇.内生增长理论的新发展[J].中国人民大学学报,2000(5):25-32.

[13]Romer P M. Endogenous Technological Change[J]. Journal of Political Economy,1990,98(5):71-102.

[14]Lucas R. On the Mechanics of Economic Development[J].Journal of Monetary Economics,1988(22):3-42.

[15]Becher G S,Murphy K M.The division of labor,coordination costs and knowledge[J]. Quarterly Journal of Economics,1992(4):1137-1160.

[16]丁谦.内生增长理论对我国农业现代化的启示[J].科技管理研究,2010(7):216-218.

[17]王根芳,沈昊驹.探寻内生增长之路——内生增长理论评述[J].当代经济,2007(7):136-137.