网络经济背景下模块产品外包的生产组织决策分析

2013-11-23张春梅李晏墅

张春梅,李晏墅,宗 文

(1.南京师范大学 商学院,江苏 南京 210046;2.南京师范大学泰州学院,江苏 泰州 225300)

一、引 言

在全球网络经济影响的推动下,日益丰富的商品供应市场加剧了国际市场竞争的白热化,同时也促进了客户需求的多样化。产品制造商越来越意识到,保持持续的竞争优势不能仅凭借自身专业化的产品和服务以及“顶级”的制造能力,而应该顺应时代潮流,积极采取“战略柔性”[1]制造策略,大规模定制应运而生。作为企业保持战略柔性的一种新兴范式,究其本质,大规模定制生产核心的特点表现为“模块产品建构”,以便于产品按不同要求快速重组,从而适应全球化大规模生产。过去几十年来,许多发达国家的电子企业都经历了国际性的生产组织重构,它们通过把劳动力密集型生产阶段外包给发展中国家来实现生产流程的分解[2-3]。

产品模块化背景下,产品建构一方面使得承包商(模块供应商)可以获得规模经济和范围经济,另一方面发包商(最终产品厂商)可以通过把一些非核心业务外包出去,集中精力发展其区别于竞争对手的核心技能与知识上,从而获取全球外包带来的高额收益。已有的国内外相关研究,起初主要专注于产品建构下的产品模块分包的技术性研究[4],伴随着IT产业的成熟化、精细化发展,如何使得外包易于操作的研究已日趋深入和完善,并且在外包动因、外包决策和外包风险管理等方面的理论研究也取得了一定进展[5]。在全球化经济的浪潮下,关于外包的研究又进一步涉及国际合作领域,相关的研究主要集中在国际贸易理论和全球价值链理论。与国际贸易理论相关的研究引入行业均衡贸易模型理论来分析国际生产组织的变化[6]。这类研究中,企业需要同时做出如下选择:①是在企业内部生产零部件还是将其外包给其他企业;②是在国内生产其零部件还是离岸外包。贸易理论给出了国际外包兴起的三个主要原因:较低的成本,国外相关机构的改善,由国际市场一体化带来的国际交易成本的降低。在全球价值链思想的指导下,Sturgeon[7]指出信息技术的进步已使电子公司更容易标准化组件间的接口规则,因而,越来越多的电子公司选择模块化其产品。相应地,产品模块化使得外包更具吸引力,因为它允许多个企业共享同样的通用部件,从而在规模经济的作用下降低部件的生产成本。最后,产品模块化使全球竞争更加剧烈,从而导致企业将其劳动密集型的生产活动外包出去,以节约劳动力成本。模块性是一个与最终产品不同部件间相互作用方式相关的产品技术属性[8]。当产品是非模块化时,各个部件需要不停地做出相应调整,以充分发挥最终产品的性能。相反,由松散耦合部件构成的模块化产品则通过明确定义和编码的建构规则起作用。贸易理论的缺点是它没能说明国际生产重组背后技术变革的作用,这违背了全球价值链理论——产品模块化是产业垂直一体化和外包并驾齐驱的重要驱动力[7]。全球价值链理论的主要缺陷是它缺乏一个正式的理论基础来识别如何把外包与产品模块化联系起来,这是发现国际生产组织重构背后驱动力的一个重要障碍。也就是说,现有的文献虽然对模块外包的技术进行了较为深入的阐述,但是却忽视了外包生产技术与组织决策间如何匹配的整合研究。为了解决这些问题,本研究构建了模块产品外包的生产组织决策模型,并基于此来找出外包决策与产品模块化之间的联系,以期为企业外包决策提供理论上的相关指导。

二、模块产品外包的生产组织方式价值维度分析

(一)一级价值维度:模块产品建构价值分析

1.模块化

从广义来说,模块化是指通过每个可以独立设计的,并且能够发挥整体作用的更小的子系统构筑复杂产品和业务的过程[9]。这种把一个复杂系统分解成能够更加有效管理的子系统的动力在于获得规模经济和成本节约。模块化通过产品模块的标准化能够最大化规模经济早已在十九世纪初期就得到了证实,比如福特公司受到泰勒“流程化”思想的启发,于1913年首创世界上第一条大规模流水作业生产线,使装配时间从12小时减少到1.5小时,因此产生了大规模生产的概念。

从系统的角度看,模块化包括两个过程:一是按照网络联系规则把一个复杂的系统或过程分解为能够独立设计的子系统或模块的过程,即“模块的分解”,二是根据某种联系规则将可以进行独立设计的子系统或者模块组合起来,形成更加复杂的大系统的过程,即“模块的整合”。模块化使得各产品组件能分别地生产(松耦合),然后在不同的配置中可互换地使用而不会损害系统的完整性。模块化在软件、电子、半导体等许多行业已经得到了广泛的应用,但是对模块产品建构在外包中的作用却没有很好地理解。

2.模块产品建构

传统的工业设计遵从约束最优化方法论,这致使产品设计包含了“高度整合,紧密耦合”的设计思想。组件间的输入输出界面规则必须反映出每一个紧密耦合组件的特性。某一组件设计的改变,很可能需要相关联组件完全的改变,因此,紧密耦合组件建构的过程中需要集约式管理。也就是说,由紧密耦合思想主导的产品建构通常需要一个紧密耦合的组织结构,相应的最匹配的就是权威层级式管理。因此,这种典型的产品建构方式是只能在单一企业内部实现的。

在网络经济背景下,产业结构正在逐渐发生根本性改变,“模块化”将成为产品建构层面的主导潮流。各模块间的关联由建构中连接各模块的输入与输出的规则所界定,以促进产品模块的整合,产生“即插即用”的效果。这一整套模块界面规则组成了一个产品建构,即产品功能与产品部件的连接方法或关于产品部件间的连接方式的设计思想[10]。标准化的模块界面规则允许在一定范围内进行模块建构(松散耦合),这时可以仅通过要求所有模块符合标准化模块界面规则就能有效协作。由此,在通过标准化的模块界面规则控制模块建构过程时,允许建构过程有效协调而不需要持续地行使管理权。该标准化的模块界面规则,实际上为产品模块设计者提供了协调松散耦合的一种知识框架[10]。因此,这个标准化界面规则使一个松散耦合组织和地理上分散的模块供应商的对话成为可能。这样,一个公司或许就能够运用恰当的模块产品构建来协调它的全球模块供应商生产网络。尤其当一个生产系统中不同的模块需要不同概念类型的知识时,把整个系统划分成不同成员可以“分布式地”生产的模块就变得特别重要了。就像Ernst 和Kamrad 所说的“模块化的水平越高,外包生产就越容易”[11]。

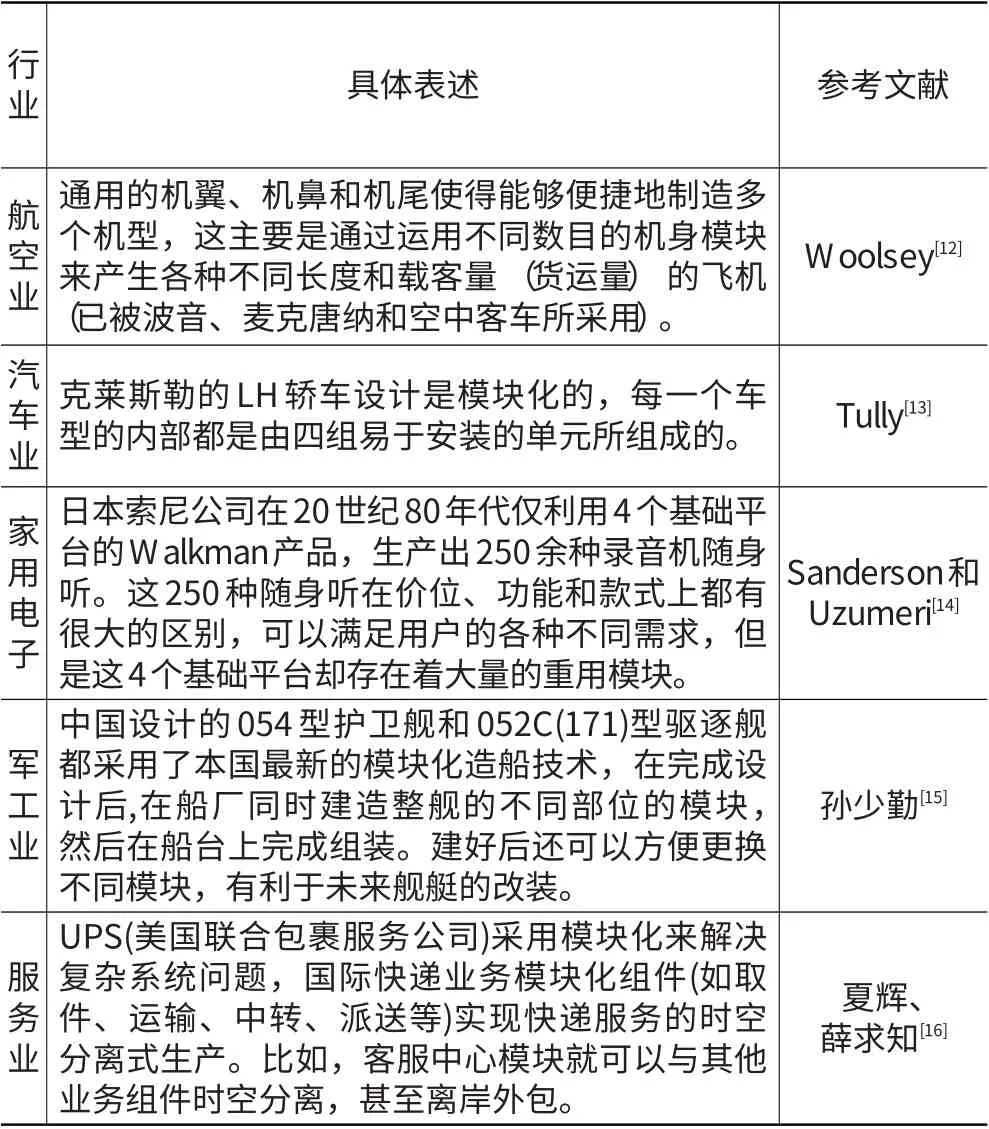

模块产品建构也是保证企业战略适应性的一种重要的资源,它是在对一定范围内不同功能或功能相同而性能与规格不同的产品进行功能分析的基础上,划分并设计出一系列功能模块,通过模块的选择和组合构成不同的定制化的产品,从而迅速地生产多样化的产品,从而使企业可以更容易应对不断变化的市场和技术。借此,模块产品建构通过提高企业衍生新产品系列的能力促进了它的持续改进。任何产品的更新换代都不是将原有的产品全部推翻重新设计的,一个模块的更新或者在主要功能模块中融入新技术,都能使产品成为换代产品。表1 显示了对模块进行组合和匹配的模块产品建构正活跃在多种行业。

表1 模块产品建构应用所涉及的主要行业

(二)二级价值维度:模块产品外包价值分析

分析企业出现和成长的原因有助于理解模块产品外包存在的意义。科斯认为,企业组织生产的交易费用低于市场组织的交易费用是企业出现的原因,而交易费用决定了企业的边界[17]。企业扩张时,它会形成层级,会有科层组织上的信息传递和缺失,从而会产生内部交易费用,这种费用积累到一定程度,企业会权衡外部交易费用和内部交易费用的大小,由此,企业的边界就出现了;企业的成长则由自身所拥有的与众不同的资源决定,企业需要围绕这些资源构建自身的核心能力体系,以实现自己的竞争优势。哈默和普拉哈德把企业的核心竞争力看做是“难以被竞争对手所复制和模仿的”[18],核心竞争力使得企业能够保持持续的竞争优势。

社会分工的精细化、专业化是当前市场经济的一个重要特征。这要求企业在不断认识市场,细分市场的同时,也要对自身进行“精雕”——实行专业化经营战略。它顺应了市场需求的变化,是企业对市场的一种积极呼应[19]。企业为了达到并保持竞争优势,必须不断地给市场提供专业化新产品。一种新产品的推出或许可以给企业带来暂时的优势,然而相对于不断变化、升级的消费需求来说,这些优势是非常短暂的。在企业内部资源有限的情况下,为取得更大的竞争优势,应当仅保留其最具竞争优势的核心资源,而把其他资源借助于外部最优秀的专业化资源予以整合,达到降低成本、提高绩效、提升企业核心竞争力和增强企业对环境的应变能力,这种生产管理模式即外包[20]。对制造企业来说,为了保持持续竞争优势,只有通过模块产品建构将纵向一体化和外包联合起来,开展模块产品外包。因为纵向一体化可以节省交易费用,而外包可以增加灵活性,并且使得核心企业能够发挥其核心专长开展经营活动。

本文借鉴Ari Van Assche(2005[21],2008[22])对模块产品外包的分类,根据最终产品生产的结构,把它分成三种类型:①如果模块供应商提供理想化产品给一个最终产品厂商,我们把这种外包方式叫做“理想化外包”(IO);②如果模块供应商生产标准化产品给多个最终产品厂商,我们把这种外包方式叫做“标准化外包”(SO);③如果模块供应商分别生产定制化的产品给多个最终产品厂商,我们把这种外包方式叫做“定制化外包”(CO)。

三、模块产品外包的生产组织决策模型

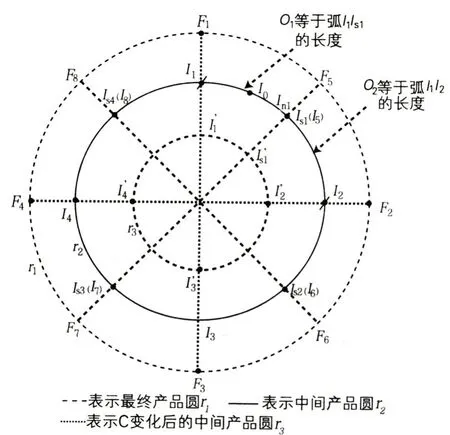

这一部分我们在对模块产品外包的生产组织方式价值维度分析的基础上构建一个模块产品外包的生产组织决策模型(见图1)。在参考Ari Van Assche(2005[21],2008[22])提出的产业均衡模型的基础上,我们的模型主要研究如何对模块产品外包生产组织方式(IO,SO,CO)进行决策。

当最终产品厂商完全选用纵向一体化生产组织模式,需要承受建立和管理最终产品公司的固定成本以及建立和管理附属生产机构的固定成本。在选择模块产品外包时,最终产品厂商从外部的模块供应商处购买中间产品,所以此时纵向一体化下最终产品厂商建立和管理附属生产机构的固定成本就转嫁给了模块供应商。

对于每一种最终产品,都包括两个层面的产品模块:一个最终产品层面F (用圆r1表示)和一个中间产品层面I(用圆r2表示)。为了生产一单位中间产品I ,需要一单位劳动力;为了生产一单位最终产品,需要一单位中间产品。对于中间产品I ,在一个可竞争市场情境下,完全相同的模块供应商面对规模收益递增的市场生产有差别的产品模块。对于最终产品F,相同的公司组装有差别的最终产品并且在迪克斯-斯蒂格勒垄断竞争市场上竞争,最终产品厂商在市场上购买中间产品模块,而且通过交易不能影响市场的价格。如果中间产品不是完全专业化的(即和建构标准不是完全兼容),那么需要花费额外的劳动力以满足最终产品厂商的定制化需要,我们把这种支付额外的劳动力的工资称为定制化成本O。模型假定最终产品和中间产品分别分布在图1中两个独立同心圆r1和r2上。所有的最终产品都是对称地、统一地分布在圆r1上。所有的中间产品都分布在图1 中周长为C(0,+∞)的圆r2上。

图1 模块产品外包的生产组织决策模型

(一)理想化外包

在理想化外包情况下,中间产品与最终产品位于同一条半径上。图1 给出了一个例子,四个最终产品厂商F1—F4统一地,均匀地分布在最终产品圆r1上。对应于F1的理想中间产品是I1,对应于F2的理想中间产品是I2……把每一单位最终产品和每一单位中间产品模块相结合来看,如果一个中间产品模块是“理想”的,那么中间产品能够被直接应用在最终产品的组装中,而不需要花费额外的定制化成本,即O=0。不过模块供应商将面临一个相对高的平均成本,因为它只出售模块产品给一个最终产品厂商。在图1 中,这相当于这样一种情形:I1是仅为F1生产的,I2是仅为F2生产的……

(二)标准化外包

标准化外包时,最终产品厂商F1和F2都使用标准化中间产品Is1来生产最终产品。如图1 所示当系统中所有的最终产品厂商F1—F4都采用标准化产品建构,每一个模块供应商把他们的中间产品等距离地放在“对应于两个最终产品的理想中间产品”之间,然后成为这两个最终产品厂商“唯一”的模块供应商,此时模块供应商通过大批量标准化生产可以获得规模经济。在图1中,这相当于下面两种情况之一:

(1)Is1是为F1和F2生产的,而且Is3是为F3和F4生产的;

(2)Is2是为F2和F3生产的,而且Is4是为F1和F4生产的。

每一个最终产品厂商购买标准化中间产品,然后给每一单位中间产品支付额外的资源O1(即最终产品厂商需承担的定制化成本)使其能够运用到最终商品的加工上,在图1 中对F1来说,即是弧I1Is1的长度,即O1=C/2n,其中n 为最终产品厂商的数量。

(三)定制化外包

如图1,定制化外包时同一家模块供应商分别为最终产品厂商F1和F2生产不同的定制化中间产品In1和Is1……此时,模块供应商按每个最终产品厂商的定制要求来生产中间产品,需要支付额外的定制成本O2,在图1中O2等于弧I1I2的长度,即O2=2O1=C/n。最终产品厂商购买到自己定制的中间产品后即可用于最终产品的生产。

(四)关于定制化成本的讨论

由上面的分析可知,定制化成本:

(SO时,i=1;CO时,i=2)

上面的约束条件意味着,当模块供应商提供标准化产品和定制化产品时,定制化成本的大小取决于以下两个因素:最终产品厂商的数量n和中间产品的圆周长C。

(1)随着n 增加,定制化成本Oi(i=1,2)减少。n 增加,即最终产品厂商的数目增多,在图1 中,假设此时最终产品厂商增加到8个,即图中F1—F8,相应地,此时与最终产品相对应的理想中间产品模块也增加到8个,即图中I1—I8,此时标准化外包下的定制化成本减少为弧I1I0的长度(C/4n);定制化外包下的定制化成本减少为弧I1I5的长度(C/2n)。我们把n增加的影响定义为定制化成本的“市场厚度效应”。

(2)随着C 减少,定制化成本Oi减少。C 减少,反映在图1上即是此时中间产品模块的圆r2周长减小至圆r3,相应的理想中间产品模块分别为I1’—I4’,而此时标准化外包下的定制化成本减少为弧I1’Is1’的长度;定制化外包下的定制化成本减少为弧I1’I2’的长度。C减少的效果就类似于由于产业范围内出现的技术革新减少了中间产品的生产成本。这与Sturgeon[7]的观点是一致的:知识技术的进步使得企业能更容易地标准化模块间的接口,因此减少了中间产品生产的技术成本(也就是产品模块化的减少,因此,产品模块化的程度可用1/kC来表示,其中k为自然数)。我们把C减少的影响定义为定制化成本的“技术标准化效应”。

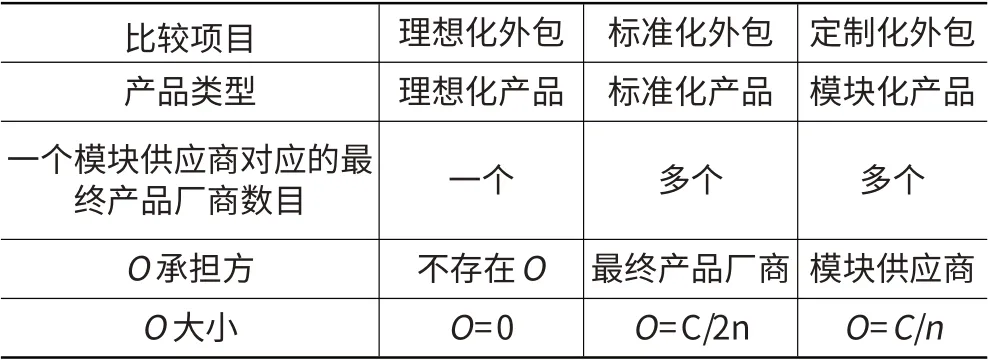

因此,理想化外包、标准化外包以及定制化外包这三种模块产品外包生产组织方式的关系可以用表2反映出来。

表2 三种模块产品外包生产组织方式的特点

四、模块产品外包的生产组织方式的决策

根据以上对模块产品建构、模块产品外包的讨论,产品建构使多个产品模块的组合成为可能,并且可组合的最终产品类别是中间产品模块的数量(代表了产品的模块化程度)和客户需求异质性的正比例函数。因此,产品模块间区别越大,通过模块化可组合的最终产品种类就越多。而且,客户需求越多样化,重组后的价值就越大;一个系统潜在的最终产品越多,就越容易满足消费者的多样化的需求。因此,异质的产品模块和客户需求增加了模块化的价值[23],模块产品外包生产组织方式的选择取决于行业内产品的模块化程度和客户需求多样性(即具体的行业特征)。

具体说明如下:

(1)当行业产品模块化程度较低,同时客户需求趋于同质时,模块供应商几乎不存在规模经济水平,可以采用理想化外包方式,此时定制成本为零。

(2)当行业产品模块化程度较高,同时客户需求趋于同质时,标准化外包(大批量生产)使模块供应商更能发挥规模经济作用,降低成本,此时最终产品厂商承担定制化成本。

(3)当行业产品模块化程度较高,同时客户需求多样化程度较高时,此时更适合定制化外包,模块供应商来承担定制化成本。

(4)当行业产品模块化程度较低,同时客户需求多样化程度较高时,模块供应商同样不存在规模经济水平,最易发生的是理想化外包。

在企业层面,产品模块可能是任一类来完成企业活动的资源。就像企业资源观曾指出的:这些异质的资源使得企业内部拥有各种不同的能力,从而在从事某些活动时有一定的竞争优势,而在另外一些活动中表现出一定缺陷。这些活动的不同回报鼓励企业专门从事那些回报率高的活动。而模块产品外包可以保证企业能够专门从事那些高回报的活动,并且把它们按照不同的方式和其他生产者的活动贯穿起来。这样,产品模块的异质性可以鼓励某一产业中的企业运用模块产品外包促进特定活动的专业化程度,并且使生产配置更加灵活。

进一步来说,消费者需求越异质化,这种弹性生产配置的价值越大。一个产业中需求各异的不同类型的消费者越多,这个产业中的各个企业就会有更大的压力来生产更多可选配置,即“重组促成了替代经济”[24]。例如,笔记本电脑包括微处理器、主板、内存、硬盘驱动器、显示面板、声卡等零部件,均在全球不同国家或地区生产或组装。多年来,戴尔(Dell)和其他品牌公司在美国、日本和新加坡等较为发达的国家制造笔记本电脑。到20 世纪90年代,为了削减成本,他们开始将生产外包给既有廉价劳动力又有自主研发和设计能力的我国台湾公司。面对一个产品模块系列和消费者需求种类多样且变化迅速的市场,戴尔公司几乎把所有的零部件和软件的设计与生产全部外包,从而能够为大量的客户迅速提供最先进的产品,同时降低它自身的投资风险。通过模块产品外包而不是内部生产,戴尔能够迅速地生产一系列产品,且能很快地改变这些产品的种类以满足异质消费者的需求。

五、结论与展望

在模块化理论的指导下,本文选取企业外包生产组织决策这一课题来进行研究,把模块产品外包的决策和实际上已经在高科技产业(如电子工业、通讯业、半导体和汽车业)普遍出现的模块化和生产过程的标准化联系起来。通过区分三种类型的模块产品外包,可以帮助我们更好地理解对企业有益的、各种不同的模块产品外包生产组织形式:在理想化外包情况下,模块供应商为一个最终产品厂商提供理想化产品;在标准化外包情况下,模块供应商为多个最终产品厂商提供标准化产品,定制化成本由最终产品厂商承担;在定制化外包情况下,模块供应商为多个最终产品厂商提供定制化产品,定制化成本由模块供应商承担。通过分析发现对这三种模块产品外包形式的选择取决于具体的行业特征,即行业产品的模块化程度和客户需求多样性。

因此,本文可以给企业外包决策提供相关的理论指导,为更好地理解模块化在生产组织中的作用提供一个新奇的视角。而要想全方位高屋建瓴地把握整个模块化生产网络中最终产品厂商与模块供应商的相互关系,使我国企业能够在新经济形势下正确进行自我定位,在广泛参与全球竞争的同时脱颖而出,以下两个方面仍需进一步的研究:

第一,如何构建以我国本土企业为核心的模块化生产网络。在模块化时代,最终产品厂商通过模块产品建构保留其最具竞争优势的核心资源,而把其他业务外包给那些相对成本较低、相关技术成熟度高的企业,由此,模块化生产网络使得最终产品厂商在全球范围内非常方便地获得更多的利润,而承包商从长期来看,被锁定在价值创造的低端状态[25]。因而,构建以我国本土企业为核心的模块化生产网络来参与国际竞争,就成为在网络之间的竞争上能否占有一席之地的关键所在。

第二,政府如何进行技术和产业政策上的扶持。最终产品厂商与模块供应商在模块化生产网络中的角色不是固定不变的,曹亮等(2008)指出,其二者之间的定位会随着时间(模块化生产网络的演进)与空间(地理经济空间的社会文化制度)的变化发生改变[26]。因此,政府如何引导企业把握“时、空”变化的机会,坚持技术创新、模块产品建构创新,发挥自身的先发优势,主动融入到全球模块化生产网络中分享利益,对我国企业未来发展和产业升级意义攸关。

[1]Kotha Suresh. Mass Customization: Implementing the Emerging Paradigm for Competitive Advantage[J]. Strategic Management Journal,1995(16):21-42.

[2]Dedrick J,Kraemer K. Asia’s Computer Challenge: Threat or Opportunity for the United States and the World[M]. Oxford:Oxford University Press,1998.

[3]Bonham C,Gangnes B,Van Assche A. Fragmentation and East Asia’s Information Technology Trade[J]. Applied Economics,2007(39):215-228.

[4]胡晓鹏.产品模块化:动因、机理与系统创新[J].中国工业经济,2007(12):94-101.

[5]Mandar Dabhikar,Lars Bengtsson. Supplier Selection or Collaboration? Determining Factors of Performance Improvement When Outsourcing Manufacturing[J]. Journal of Purchasing& Supply Management,2009(15):143-153.

[6]Spencer B.International Outsourcing and Incomplete Contracts[J].Canadian Journal of Economics,2005(38):1107-1135.

[7]Sturgeon T. Modular Production Networks:a New American Model of Industrial Organization[J].Industrial and Corporate Change,2002(11):451-496.

[8]Baldwin C,Clark K. Design Rules[M]. Cambridge:MIT Press,2000.

[9]Baldwin C Y,Clark K B. Managing in an Age of Modularity[J].Harvard Business Review,1997(5):84-93.

[10]Radner R,Hierarchy. The Economics of Managing[J].Journal of Economic Literature,1992(30):1382-1415.

[11]Ernst R,Kamrad B. Evaluation of Supply Chain Structures Through Modularization and Postponement[J].European Journal of Operational Research,2000(3):495-510.

[12]Woolsey J P.“777”[J]. Air Transport World,1994(4):22-31.

[13]Tully S. The Modular Corporation[J].Fortune,1993(8):106-114.

[14]Sanderson S W,Uzumeri V. Strategies for New Product Development and Renewal: Design Based Instrumentalism[R].Working paper,1990.

[15]孙少勤.模块化、生产非一体化与服务业外包[J].东南大学学报,2010,12(1):25-30.

[16]夏辉,薛求知.服务型跨国公司全球模块化与服务业国际转移及其对中国的启示[J].财贸经济,2011(3):81-88.

[17]R H Coase. The Nature of the Firm[J]. Economica,1937,4(16):386-405.

[18]C K Prahalad,Gary Hamel.The Core Competence of the Corporation[J].Harvard Business Review,1990(5/6):79-91.

[19]林成,李国振.核心竞争力——企业专业化战略的重心[J].技术经济与管理研究,2003(2):63-64.

[20]Bettis Richard A. Outsourcing and Industrial Decline[J].Academy of Management Executive,1992,6(1):7-22.

[21]Ari Van Assche. A Theory of Modular Production Networks.(2005-09-01)[2012-04-02].http://ssrn.com/abstract=588904.

[22]Ari Van Assche. Modularity and the Organization of International Production[J]. Japan and the World Economy,2008(20):353-368.

[23]Melissa A Schilling.Toward a General Modular Systems Theory and Its Application to Interfirm product Modularity[J].The Academy of Management Review,2000,25(2):312-334.

[24]Garud R,Kunmaraswamy A.Technological and Organizational Designs for Realizing Economies of Substitution[J]. Strategic Management Journal,1995 16(S1):93-109.

[25]卢福财,胡平波.全球价值网络下中国企业低端锁定的博弈分析[J].中国工业经济,2008(10):23-32.

[26]曹亮,汪海粟,陈硕颖.论模块化生产网络的二重性——兼论其对中国企业的影响[J]. 中国工业经济,2008(10):33-42.