城中村农民市民化演变效果的实证研究

2013-11-21董金秋贾俊民

董金秋, 贾俊民

(河北农业大学 a.人文社会科学学院; b.商学院, 河北 保定 071000)

改革开放以来,随着城市急剧扩张和大量农民进入城市,我国城镇人口数量也快速增长。据国家统计局公布,2011年我国大陆城镇人口达69079万人,占总人口比重达51.27%,首次超过农村人口。在统计学意义上,我国已进入以城市社会为主的新成长阶段。然而,与快速推进的空间城市化相比,人的城市化却严重滞后。大量农民虽然在空间上和就业上进入了城市,但并没有完全成为市民。城市化关键在“市民化”,没有进城农民的市民化,城市化只能是 “半城市化”或“伪城市化”,会阻碍我国城市的发展质量和城市化进程。尤其是城中村村民明显不同于在空间上割断与农村的联系并分散工作和生活在众多城市单位和社区的进城务工的农民工,他们是在延续原来村落基础上开始市民化进程的,工作和生活空间一般依旧在原来的群体,在许多方面比进城农民工对农村传统有更多的联系,导致其市民化演变具有自身独特特点。

综观农民市民化研究成果,学者们往往关注农民市民化某一方面的状况和问题,如农民进城意愿, 农民观念市民化及农民新旧角色间转换通道等[1-3]。同时,学者们提出的市民化概念框架也不尽相同,有学者提出了一套研究市民化发展方向的指标体系,内容包括人口素质、思想观念、行为方式、社会权利、生活质量和社会参与六个大方面[4];也有学者建立了由个人素质、职业状况、生活质量、社会参与4个方面共16个指标构成的农民市民化水平定量测量体系[5];还有学者结合农民转变为市民的基本内容,提出了由3个一级指标、7个二级指标和19个三级具体指标构成的农民市民化测量指标体系[6]。至今,学术界还未对城中村村民这一特定群体的市民化演变形态做系统而科学的经验研究。当前城中村村民的市民化究竟处于何种状况,该以怎样的概念模型度量这一特殊群体的市民化程度,如何在促进他们的市民化进程上有所作为,这些问题的研究就显得具有特别重要的意义。

一、农民市民化的概念框架及其模型假设

社会学意义上的“市民”是伴随着西方市民社会的出现而产生的,它与市民社会形成了一种彼此相关的互构关系。一般而言,市民可界定为具有城市户口,在城市生产生活,与市场有着天然联系的社会劳动者。在以“有机团结”[7]为特征的现代市民社会里,社会分工高度发达,市民们从事着相异的现代职业活动,时刻关注着社会中可能出现的各种新的生存机会,志愿创造并承担新型社会角色以满足社会系统进化的要求。相比传统的农民,现代市民崇尚理性化行动,他们积极进取,工作讲求效率,行动目标明确,崇尚科学,勤于学习。同时,传统农民被限制在有限的社会参与空间并缺少有效的利益表达途径,而现代市民恰恰要通过广泛的社会参与来提升和确保自身的社会地位。现代市民社会另一个重要特点就是市民有能力参与到社区政治决策过程中去,从而通过协商的方法来对本社区的公共事务进行管理。现代市民社会中的个体获得了更强的自我意识,他们自由地追求着独特性和不可比性,并将其表现为一种“有闲阶级”的独特生活方式[8]。

英国社会学家T.H.马歇尔是现代市民权研究的开山鼻祖,首次提出了市民权的社会学基本分析框架,即市民权是一个包含民事权(civil rights)、政治权(political rights)、社会权(social rights)三个基本维度或构成要素的复合范畴,并且每一种权利要素都是与相应的制度机构相联[9]。“市民”概念的内涵极为复杂,它不仅仅是指在城里居住的人,而且特指具有市民权的人,是有身份自由、享有充分权利的社会成员。市民(身份)可以被界定为一套(法律的、政治的、经济的和文化的)实践,这套实践可以把个人定义为社会的合格成员,同时作为结果造成了资源向个人和社会群体的流转[10]。就市民身份(citizenship )这个概念而言,它不是简单的一个固定化的法律身份,而是通过日常实践和斗争得以生成的一个流态的身份[11]。 可见,现代社会学意义上的市民身份特别关注其动态的社会建构过程。

中国学术界语境下,农民获得市民身份即市民化具有不同于西方的独特内涵。城中村农民的市民化过程是一种政府主导下的“被动”市民转化过程。尽管如此,由于他们较早进入了城市空间范围之内,较早接受了城市文明的洗礼,故而在市民化进程中具有其他基于“生存理性”的农民工群体不具有的优势。理论上说,城中村农民的市民化主要是指伴随着我国城市化的发展,原来的城郊农村因成为城中村而使得这里的农民脱离了土地和农业生产活动,进入了城市从事第二、三非农产业活动,其身份、地位、价值观念及工作方式和生活方式相应地向城市市民转化的经济社会过程。换一个角度来理解,“市民化”其实可看作是一种“理想型”的市民化行为在城中村村民群体中的普及,以及在他们身上随之而发生的市民社会角色的转化。这种角色“热衷城市里的生活方式,喜欢非农职业的劳动和人际交往,强调主体权利意识,认同自己城市主人的身份,并积极参与城市社会的社团活动”[12]。

本研究以T.H.马歇尔的三要素市民身份框架为理论基础,在参照上述关于现代市民社会角色理论和国内学者关于农民市民化概念框架的基础上,设计了包含个人的市民理性精神、市民职业性、市民生活方式、市民社会保障性、市民社会参与性及市民政治自治性六个方面的市民性评价指标体系,以期全面检视当前城中村村民市民化的的演变效果。其中,市民职业行为和市民生活方式对应于市民民事权,市民政治自治性对应于市民政治权,而市民理性精神、社会保障性和社会参与性则反映市民社会权。这里的逻辑是,市民身份权通过具体的社会组织和制度保障在个体身上实现,反之通过观测这种真实的实现状态就可以认识市民身份的演变效果。

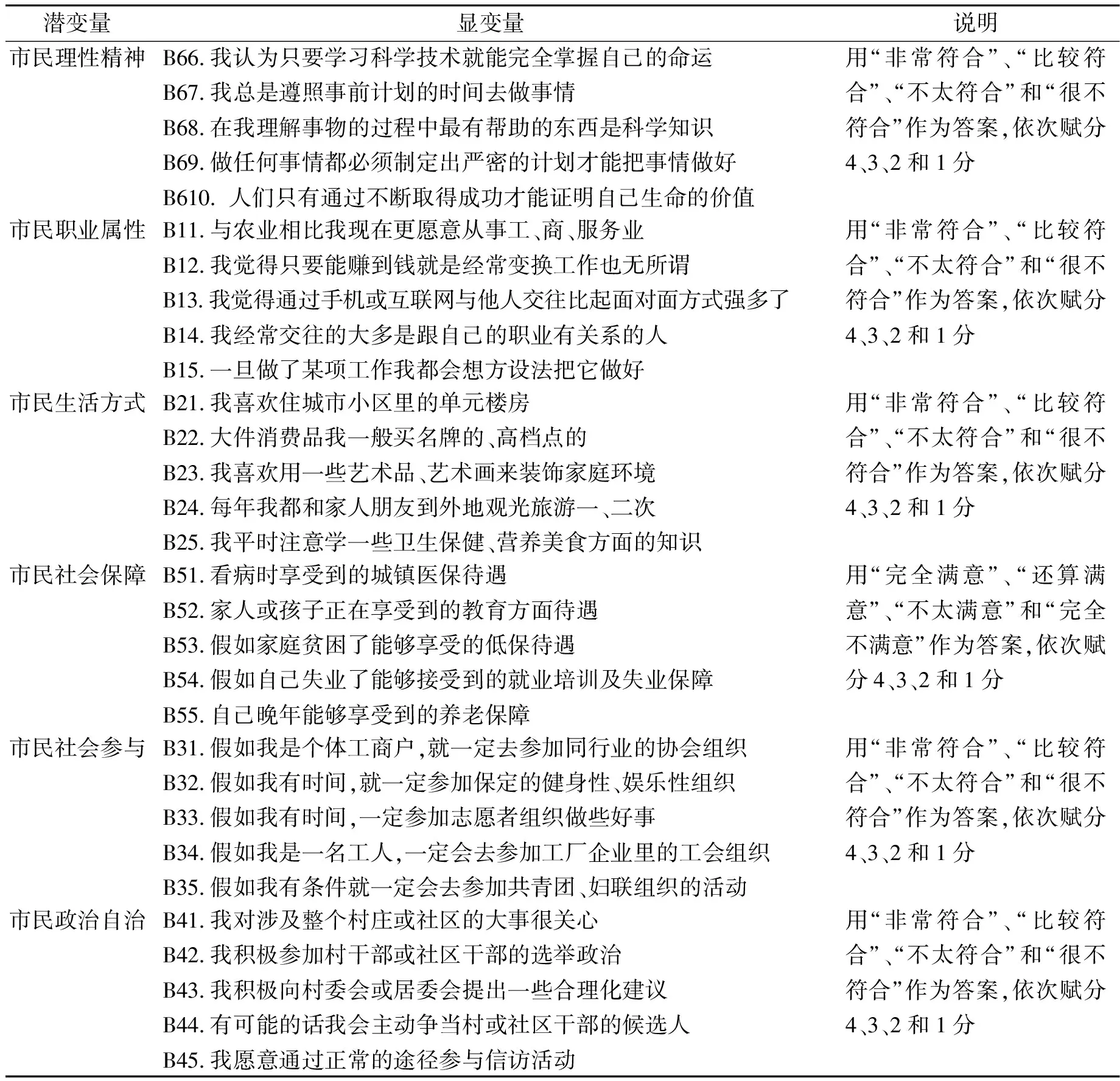

上述关于农民市民化的六个概念建构被称之为因子或潜变量,我们认为每个潜变量都是难以直接观测到的,但它们对显变量的一定影响则是可以观测到的,因此可以进行量化研究。例如,虽不能直接观测一个村民的市民职业性,但可以直接询问他几个关于市民职业行为的问题,这些问题称为指标,也可称为题项或测度项,它们反映了村民的市民职业性这一概念建构的几个方面。有了若干题项,使用特定的统计方法如因子分析就可以把潜隐在它们之下的潜在意义加以提取,从而形成对村民市民性的更准确的测量。本研究设计出了每个概念的5个题项,发展出了所有问题题项,形成30个陈述。同时,为了保证各问题项确实反映的是相应的核心建构,首先要审查它们是否具有内容效度。课题组经过两次讨论问题项的措辞,至少保证了它们与相应的核心建构是一致的。尽管按照李克特量表7点刻度最为理想,但我们这里还是采用了4点刻度来进行测量(具体见表1),并根据市民化这一客观社会进程在村民心理上造成的主观感受,通过个人“自我报告”方式对其加以观测。

二、调查说明及数据简单描述

(一)抽样情况

保定的薛刘营,是中国科学院经济研究所、中国社会科学院经济研究所及其他协作单位于1997年“无锡—保定调查”中选取的北方11个样本村中的一个,而且是城市化起步最早的一个村,从1987年“农转非”算起至今已有20多年的时间跨度。如今,这个村即将转变为一个新型城市社区,它集中反映了我国北方城郊农村城市化的历程,也成为农民市民化演变的一个典型标本和最完整的观测点。本次调查就是以这个特定社会群体为研究对象,采取随机抽样方法抽取样本,调查对象的年龄限制在18-68岁之间。

表1 变量的题项及赋值说明

2010年6月12—15日河北农业大学的7名大三学生经过培训组成调查小组,按照拟定计划在3名村干部的协助下进村入户调查,最终完成有效问卷访谈267例。被调查人员中,男性占47.57%(127),女性占52.43%(140);平均年龄为45.62岁,最小的17岁,最大72岁。从目前的就业身份上看,在本地务工者占了大多数,比例是36.70%,其次是商业服务业人员占12.73%,外出务工者占5.99%,社区基层组织管理人员占4.12%,手工业劳动者占3.00%,企业经营管理者占2.62%。从文化程度上看,不识字或识字很少的占3.75%,小学文化程度的14.23%,初中的所占比例最高为44.19%,高中或中专的占28.46%,大专及以上的占9.36%。政治面貌上,共产党员(共青团员)占了22.10%,普通群众则占77.90%。总体来看,样本构成较合理,具有较好的代表性。

(二)数据简单描述

指标变量的初步统计结果显示,保定薛留营村民在市民理性精神的测量题项上得分最高,均在3分以上(相对于均值2.5分),而在市民生活方式的题项上得分最低,都在2.5分以下,在其它几个概念指标上的得分则绝大多处于2.5-3分之间。这说明经过了二十多年的城市化进程的影响,城中村村民思想意识上的市民化速度要大大超过其生活方式上的市民化速度,市民化的理性精神与市民化的生活方式二者间呈现出发展上的极大不平衡性。其它四个方面的市民化进程则处于二者之间,得分上看刚刚跨过1-4分刻度的中点(2.5分),距离理想型市民还有很长的距离。

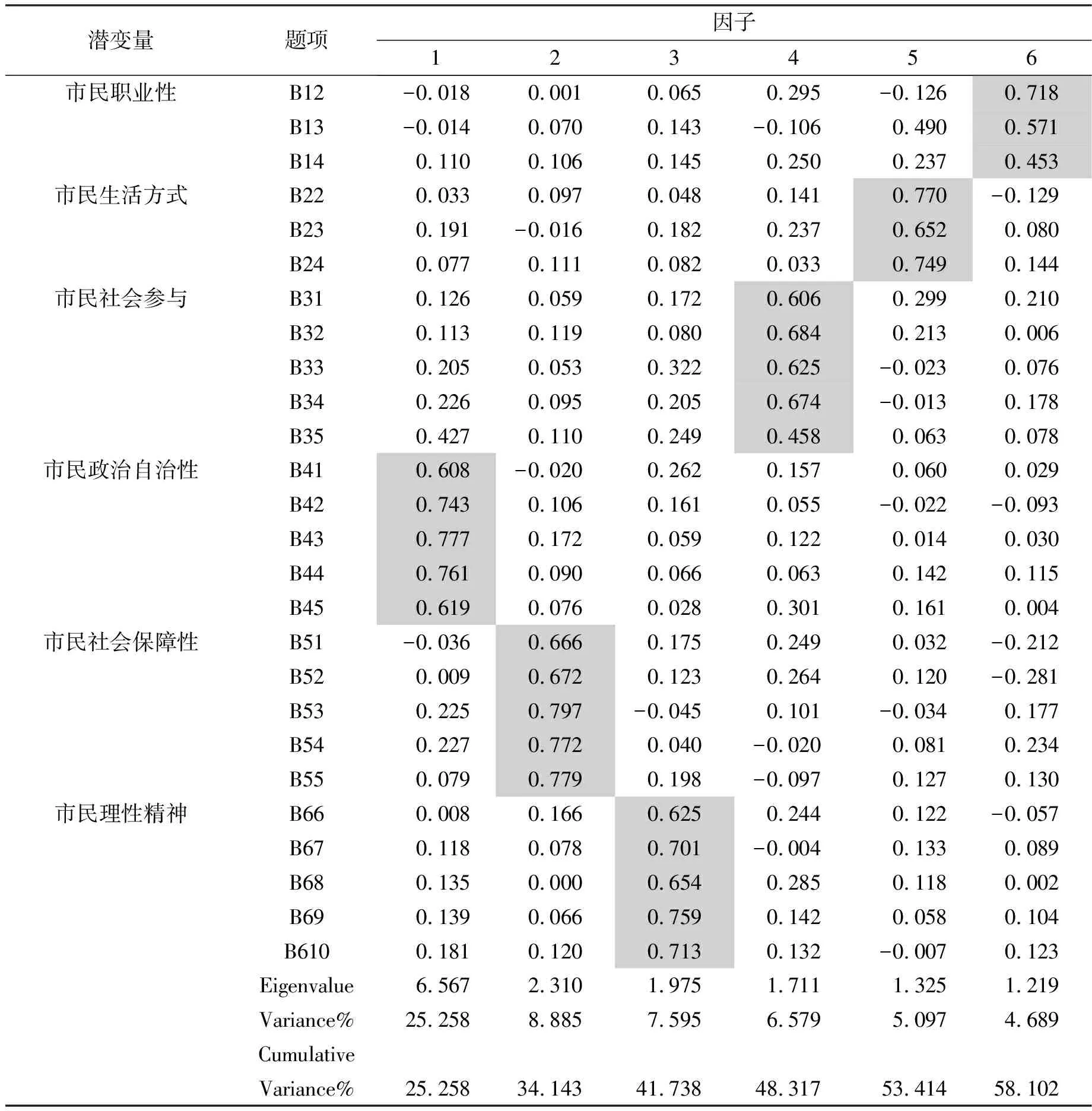

由于是新设计的测量题项,还不知道它们的有效性,也不知道是否能够从实际数据中得到这30个题项所对应的6个市民性因子,所以首先初步进行了一次探索性因子分析。采用主成分分析法对数据进行因子求解,然后以方差极大法(varimax)对主成分进行旋转,来检验测量题项的区别有效性与聚合有效性。结果发现,B11、B15、B21和B25违背了区别有效性,这几个测量题项被逐个去除掉后,重新做因子分析发现有效性和聚合性基本得到满足,KMO=0.826,Bartlett球型检验的统计概率P=0.000,说明适合做因子分析。表2报告了去除未满足有效性要求的题项后,运用spss16.0所进行的主成分分析的结果。

表2 探索性因子分析的因子负荷表

(各显变量名称参见表1)

由于验证性因子分析模型要求变量数据是正态分布的,所以我们就对所有的题项进行了单变量的正态性检验。从数据分布的偏度值和峰度值情况看,仅有一个变量B23分布的峰值绝对值超过了1,其它所有的偏度和峰度数值都在±1以内,说明这些变量都符合验证性因子分析的正态性要求[13]41-42。同时,267名受访者的样本规模也符合统计分析的适度性,因为按照经验规则,200人以上为大样本,对大多数模型分析来说是能够被接受的[13]45-46。所以,该样本数据可以用作进一步的实证分析。

三、验证性因子模型分析结果

(一)一阶验证性因子分析

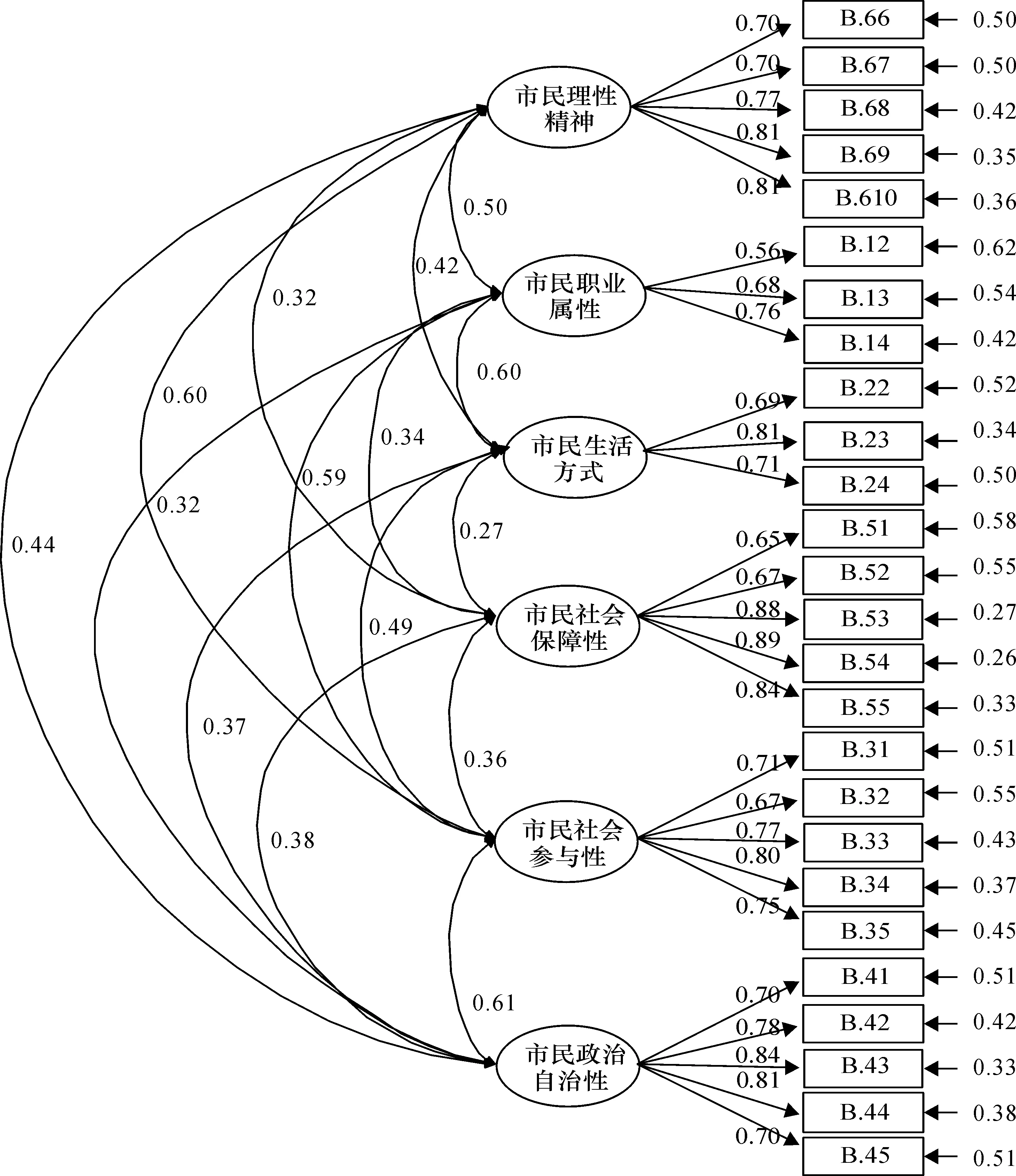

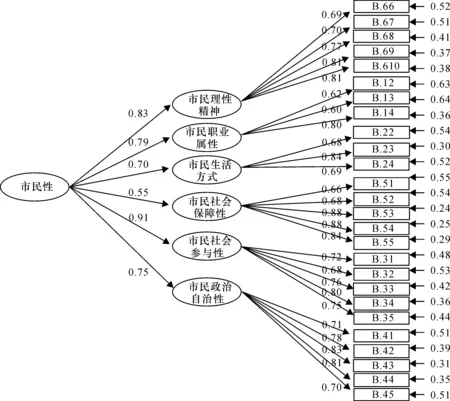

依据本研究的理论建构,26个测量数据分别代表城中村村民市民化的六个方面,因此26个测量数据(显变量)与六个维度(潜在因子)就构成了一个一阶验证性因子分析模型。运用LISREL8.70,图1显示的是依据极大似然估计法(ML)得到的验证性因子分析模型参数估计值的情况。靠近左边曲线的值表示潜变量之间的相关系数,其中,市民社会参与性与市民政治自治性的相关度最高,达0.61;市民理性精神与市民社会参与性、市民职业属性与市民生活方式之间的相关程度次之,为0.60;市民职业性与市民社会性参与性的相关度也达0.59;而市民生活方式与市民社会保障性之间的相关度则最低,为0.27。所有的潜变量间的相关系数都通过了显著性检验,表明这些因子之间多少是有关系的,它们之间存在着一种显著的相互促进作用。

图1 村民市民性验证性因子模型参数估计值

由因子到测量变量箭头上显示的为因子负荷,5个题项在市民理性精神因子的负荷为0.70-0.81,3个市民职业性题项的因子负荷为0.56-0.76,3个市民生活方式题项的因子负荷为0.69-0.81,5个市民社会保障性测度项因子负荷是0.65-0.89,5个市民社会参与性测度项的因子负荷则为0.67-0.80,5个题项在市民政治自治性因子的负荷是0.70-0.84。所有的因子负荷值都具有统计学意义上的显著性(P<0.05),且都在0.60以上(只有B12为0.56)。根据经验原则,因子负荷的估计值可以被接受,表明所有的指标变量都是有效的,通过了质量检验。

从题项的聚合有效性看,所有的因子负荷系数都是显著的,且因子指标的内部一致性较强,克伦巴赫的可靠性指标达到了0.7以上(市民职业性因子是个例外)。从题项的区别有效性上看,26个题项与相应因子的负荷大于因子之间的相关系数(B12题项是个例外),检验结果满足测量模型区别有效性的基本要求。

依据LISREL所输出的评价整体模型拟合优度的各种统计检验量结果看[14],一阶验证性因子分析模型的整体拟合度指标基本达到了经验性标准的要求(AGFI未能达到要求)。通常当样本规模N很大时,卡方值都较大,导致几乎所有模型都被拒绝,即使与数据拟合很好的模型也可能如此。所以这里的2统计值虽在P=0.05条件下超过了临界值,但一般不能单靠2检验来决定模型的去留[15]。综合各项拟合指标,我们认为这里所拟合的模型仍是一个“好”模型。

(二)二阶验证性因子分析

由前文分析可知,城中村村民的市民性变量非常复杂,它是一个多种市民属性的综合,如市民职业属性、市民生活方式等。从因子分析来看,这些市民性的各个维度构成了一个多维的因子结构,这些中间的因子既是因(题项的因),也是果(高层市民性因子的果)。那么这六个一阶潜在因子的背后是否真有一个共同的因子——市民性的存在,这个问题可以用二阶验证性因子分析进行假设验证。图2为二阶验证性因子分析的参数估计结果,在该分析模型中,除了26个显变量与6个一阶潜变量之间的测量模型外,还包括一阶潜变量与二阶潜变量之间的关系结构模型。

图2 村民市民性的二阶因子模型因果路径系数

从二阶模型拟合结果(见图2)可以看出,我们构想的六个因子在更高阶市民性因子上的载荷为0.55-0.91,市民社会保障性的载荷为0.55,是最小的,虽然不够理想但基本上还是可以被接受的。其中,市民社会参与性子因子、市民理性精神子因子及市民职业性子因子构成了市民性因子的主要成分。综合结果表明二阶因子与一阶因子的关系也是比较强的,六个子因子同样满足聚合有效性与区别有效性两个标准,可以构成市民性这个高阶因子的六个表征。

四、结论与政策启示

本文以城中村——保定市薛留营为例,基于现代市民理论的分析框架,利用测量模型和验证性因子模型分析了城中村村民市民化的演变效果,得出以下几点主要结论:第一,这个群体在理性精神上的市民化演变速度最快,而在生活方式上市民化演变最慢,二者间呈现出发展上的极大差距;第二,村民的市民职业性、社会保障性、社会参与性和政治自治性四个方面的市民化进程刚刚跨过整个道路的中点站,距离“理想型”的城市市民还有更具挑战性的一段路程要走,需要的时间可以预测比前30年还要漫长;第三,由图1发现,在市民理性精神、市民职业性、市民生活方式、市民社会保障性、市民社会参与性及市民政治自治性六个维度上,市民社会参与性与政治自治性、市民理性精神与市民社会参与性、市民职业属性与市民生活方式之间的相关程度较高(分别是0.61、0.60、0.60),而市民生活方式与市民社会保障性之间的相关度则最低(为0.27);第四,六个市民性因子确实可以共同组成一个更高级的“市民性因子”(见图2),其中市民社会参与性子因子、市民理性精神子因子及市民职业性子因子在二阶因子上的负荷系数较高(分别为0.91、0.83、和0.79),构成了这个因子的主要成分。

基于以上发现,本文认为在促进城中村村民进一步市民化演变中可以着重从以下几个方面入手:第一,以现代城市文明的生活方式为重点,对城中村村民进行大众化宣传教育,促进其市民化生活方式的转变,实现市民化的均衡和谐发展;第二,进一步做好城中村村民就业的管理和服务工作,包括职业技能培训、政府购买岗位等,使他们加快融入到城市社会分工体系中来;第三,加快城中村与所在城市的一体化进程,完善社会的市民权制度,赋予城中村村民同城市市民同样的福利待遇,使他们作为完整而平等的城市市民得到公平对待,提高他们对社会参与与自我管理的认知,逐步形成他们对市民身份的积极态度;第四,增强政府机构在城中村村民市民化演变形态上的监测力度,完善城中村村民市民化演变的监管标准,建立和健全完整的市民权演变形态检测体系。

参考文献:

[1] 蒋乃华,封 进.农村城市化进程中的农民意愿考察——对江苏的实证分析[J].管理世界,2002,(2):24-28.

[2] 于洪军.城市化进程中的农民市民观教育[J].农业现代化研究,2004,(4):275-278.

[3] 毛 丹.赋权、互动与认同:角色视角中的城郊农民市民化问题[J].社会学研究,2009,(4):28-60.

[4] 文 军.农民市民化:从农民到市民的角色转型[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2004,(5):55-61.

[5] 李 阳.城郊农民市民化水平测量及其社会资本影响因素分析——以北京市某近郊农村社区市民化为例[D].北京:北京师范大学,2007.

[6] 郧彦辉.农民市民化程度测量指标体系及评估方法探析[J].学习与实践,2009,(8):109 -112.

[7] (法)涂尔干.社会分工论[M].渠 东,译.北京:三联书店出版社,2000:73-92.

[8] (美)凡勃伦.有闲阶级论[M].蔡受百,译.北京:商务印书馆,1997:30-52.

[9] T H MARSHALL. Citizenship and Social Class[M]∥T H Marshall. Class, Citizenship and Social Development.Westport:Greenwood Press,1973:123.

[10] TURNER BRYAN S.Outline of a Theory of Citizenship[J].Sociology:The Journal of the British Sociological Association,1990,24(2):189-217.

[11] Evelyn Nakano Glenn.Constructing Citizenship[J]. American Sociological Review, 2011,76(1):1-24.

[12] 董金秋,孟祥林.新生代农民工市民化水平及影响因素分析[J].甘肃行政学院学报,2010,(4):11-15.

[13] DONNA HARRINGTON.Confirmatory Factor Analysis[M]. Oxford:Oxford University press, 2009:41-42,45-46.

[14] 王保进.多变量分析:统计软件与数据分析[M].北京:北京大学出版社,2007:366-367.

[15] 候杰泰,温忠麟,成子娟.结构方程模型及其应用[M].北京:教育科学出版社,2004:132.