外商从中国撤资现状研究

2013-11-12汪圣佑

汪圣佑

(1.厦门大学 经济学院,福建 厦门 361005;2.安徽商贸职业技术学院 经济贸易系,安徽 芜湖 241000)

一、引言

中国已经连续20年成为发展中国家吸收国际资本的第一位的国家,同时也是世界吸收国际资本第二位的国家,仅次于美国。目前,中国累计设立外商投资企业超过70 万家,实际使用外资超过1 万亿美元。中国22%的税收、28%的工业增加值、55%的进出口、50%的技术引进、约4500 万人的就业,都来自外商投资企业的贡献。改革开放的实践证明,吸收外资促进了中国国民经济持续快速健康发展,弥补了国内建设资金的不足,提高了国内相关行业企业的技术水平和管理水平,推动了产业结构调整和升级,创造了大量就业机会,加速了对外贸易发展,增强了中国经济的国际竞争力。

二、外商从中国撤资的规模

由于目前中国对于外商撤资数量和撤资总额没有明确的官方统计,给外商从中国撤资的研究带来了一定的难度,只能通过一定的分析方法粗略估计出从中国撤出的外资企业数量和外资金额[1]。

(一)外商从中国撤资数量分析

中国现有的统计资料中没有公布每年注销的外资企业数量。我们可以用以下公式近似估算出外商撤资的项目数量。

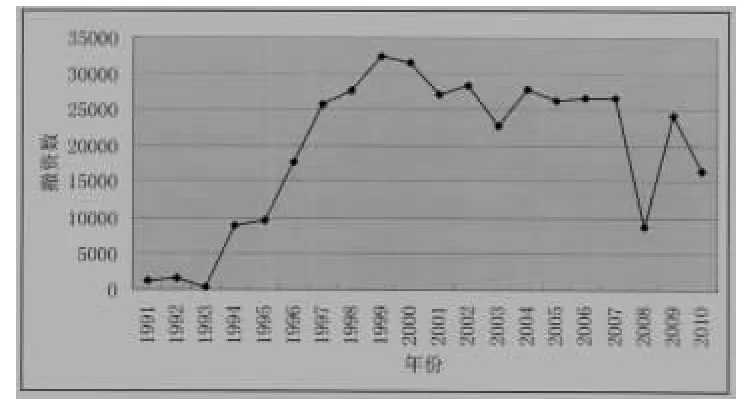

图1 1991-2010年外商从中国撤资企业数量统计图

通过图1 可以看出,外商从中国撤资企业数量在总体上呈上升趋势。从1996年开始外商从中国撤资企业数量陡增,反映出当时的亚洲金融危机对外资企业投资的影响;2008年以来的统计数字说明由于国际经济危机的冲击,不仅造成撤资现象的发生,也严重影响了外国投资者来华投资,新批外资企业数相比前几年有严重下滑趋势。

(二)外商从中国撤资金额分析

中国历年的国际收支平衡表中资本金融项目下有外商直接投资一项,其借方表示“外商企业的撤资和清算资金汇出我国”,可以借此粗略表示历年外商从中国撤资的金额。

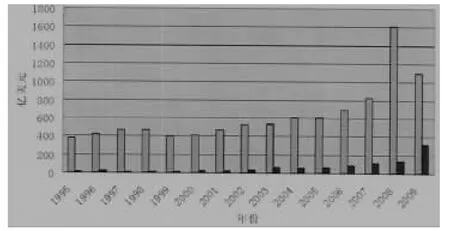

图2 1995-2009年上半年外商直接投资与撤资清算图

通过图2 可以看出,外商从中国撤资的金额方面呈现以下特点:随着外商直接投资金额整体的上升趋势,外商从中国撤资的金额也是呈递增趋势的;外商从中国撤资的金额和比例与外商直接投资金额基本保持正相关关系,即撤资比例会随着外商直接投资总额的增加而增大。[2]如1995年外商从中国撤资的金额为18.87 亿美元,撤资比例5.12%;到2006年撤资金额已上升至84.73 亿美元,撤资比例也达到13.44%。另外,2008年为131 亿美元,增长17%,2009年上半年撤资清算流出318 亿美元,增长143%。由此可见,自2002年起,在中国的外资正在加速撤离,撤资清算额也在剧增,外商从中国撤资的规模在进一步扩大。

三、外商从中国撤资的主要方式

外商从中国撤资的方式与其在其他东道国的撤资基本相同,一般包括以下三种方式。

(一)出售

出售是从中国撤资的外资企业比较常用的一种撤资方式。在中国投资的外资企业可能会出于某种原因将其所有的资产、股权或经营实体出售给其他外资企业或中方企业。例如,2011年7月,中外运敦豪国际航空快件有限公司(DHL)宣布出售旗下三家国内快递公司的股份,两家国内民营物流企业接受其全部股份。作为国际物流巨头的DHL 之所以选择退出中国,是因为国内对于民营速递行业的种种管制措施,使得DHL 的业务很难展开[3]。自此,DHL 低端业务全面退出中国市场,只保留了其国际快递业务。

(二)破产清算

在中国投资的外资企业在其财产不足以清偿其债务,或者维持现状所造成的损失比停产清算更大时,应当向人民法院申请宣告企业破产。外资企业被依法宣告破产后,按照有关法规和程序进行破产清算。在中国投资的外资企业一般都不愿意采取破产清算的方式撤资,以免对其声誉造成不利影响。2007年7-8月,随着中国商务部对加工贸易目录的调整,很多在中国境内进行简单加工的初级产品和相关高耗能和高污染企业进入禁止目录和限制生产目录,使得相当一部分中小型韩资和日资企业选择破产,从而退出中国市场。

(三)关闭或解散

在中国的外资企业由于无人购买企业现有的资产,而且停产和变卖资产所形成的费用低于维持企业经营所造成的费用时,可以停止继续经营,宣告关闭或解散。关闭和解散后企业相关的维持费用就可以不用继续开支,因此,在外资企业短期内找不到购买方的时候,作为一种止血方法,关闭或解散是一种较为有效的方法。例如,受到中国经济放缓的影响以及电子商务、专卖店以及新生渠道的冲击,传统大卖场业态已经无法满足消费者日益多变的购物需求,从2010年开始,法国家乐福超市在三年内陆续关闭了大连新华绿洲店、西安小寨店、河南焦作店、佛山家天下店、长春春城店、绍兴镜湖店等六家门店。

四、从中国撤资的外资企业组织特征

研究表明,从中国撤资的外资企业与未撤资的外资企业相比,在企业的规模、组织形式和股权比例等方面呈现出较独特的组织特征。

(一)从中国撤资的外资企业规模特征

从撤资的外资企业规模特征上看,在中国投资规模较小的外资企业比投资规模较大的外资企业撤资的可能性更大。外资企业在中国进行较小规模投资,可能是由于母公司资金实力较弱或者只是进行试探性的投资。资金实力较弱的中小型跨国公司一般国际投资经验较少,而且缺乏核心竞争力,它们在中国市场的投资往往是博弈的成分更多,一旦出现亏损或者投资失败,就更容易从中国撤资。而在中国进行试探性投资的外资企业,往往是因为母公司对中国市场信心不足或者其经营重点不在中国,在中国投资规模小,虽然可以减少实际投资成本和潜在的沉没成本,但是投资失败进而撤资的可能性却更大。2007年至2009年间,在山东烟台和青岛地区的韩资和日资企业撤退潮中,主要就是一些中小型的外资企业,这些企业应对风险的能力较小,一旦国内出口政策发生变化,企业经营风险较大,这些企业经营风险就会显现,撤资也就成为无可奈何的选择[4]。

投资规模较大的外资企业一般来说经济实力雄厚、国际投资经验丰富,有足够的人力、财力和物力收集和处理中国市场的各类有价值的信息,使得它们能够更好地防御外在的投资风险,并可能获得更为优惠的政策待遇。投资规模较大的外资企业更有信心和能力在中国取得成功,而且较大的投资规模也提高了外资企业的退出壁垒。沃尔玛进入中国后,开店区域起初主要集中在国内一些大中型城市,从2009年开始,由于国内一二线城市市场饱和,沃尔玛开始调整其发展策略,将其开店的重心转移到三四线城市,这很好地说明规模较大的外资企业应对市场风险能力是较强的。

(二)从中国撤资的外资企业组织形式

从撤资的外资企业组织形式上看,中外合营企业比外商独资企业撤资的可能性更高。与东道国企业建立合营企业是跨国公司对外直接投资的一种重要形式。在中国投资的外资企业常常通过建立中外合营企业来迅速获得中国的市场信息、销售渠道和所需要的其他资源。然而,合营的外资企业和中方企业可能在战略目标、经营理念、管理体制、分配方式和企业文化等方面存在差异,因此,中外合营企业与外商独资企业相比,中外合营企业的各合营方容易产生摩擦和冲突,进而就很有可能导致合作失败,引发外资企业从中国撤资。

而外商独资企业则避免了中外合营企业可能产生的各种摩擦和冲突,外商可以对其进行有效的经营管理决策,使其更好地服从母公司的整体利益和全球战略。同时,为了保持在技术上的优势,跨国公司一般总是将先进技术优先转让给全资子公司,转让给合营子公司的往往是二流技术[5]。因此,外资企业主动撤出独资企业的可能性是较小的。据苏州工商局发布的苏州外资企业成活率调查报告显示:2000年至2011年间,苏州的外资企业平均成活率为71.58%,其中:中外合作型企业成活率最低,12年中累计注册100 户,注销了55 户;中外合资企业成活率为72.88%;外商独资企业成活率达到73.7%。

(三)从中国撤资的外资企业股权比例

从撤资的外资企业所占股权比例上看,在中国投资的外资企业所持有的股权比例较低的话,撤资的可能性较大;反之,撤资的可能性较小。外资企业持有较高的股权比例,往往表明该企业拥有较强的经济实力,也反映出其对中国市场的信心。一般来说,外资企业所持有的股权比例越高,越愿意投入资金、管理、技术、人员等,以充分发挥优势在中国市场上进行竞争。据统计,2007年,广东省东莞市撤资的40 家外资企业中,合同外资在300 万美元以下的企业有37 家,占总数的92.5%,其中,合同外资100 万美元以下的企业达到29家,占总数的72.5%;合同外资100 万美元到300 万美元之间的企业有8 家,占总数的20%。

但是,这并不意味着在中国高度控股或者独资的外资企业的经营业绩一定高于持股比例较低的外资企业,更不意味着所有的在中国投资的外资企业都会转变为高度控股或者独资的企业。对于在中国缺乏投资经验的外资企业来说,中方合作伙伴对企业的成功具有非常重要的作用。中方在中外合营企业中所占的股权比例过少,会影响其参与企业经营管理的积极性,不利于企业在中国市场取得成功。来自中国合作伙伴的经验和互补性资源会带来更快的市场渗透和更好的绩效。

五、结论

本文研究了外资企业从中国撤资的规模、方式、组织特征等,主要结论总结如下。

(一)正确认识外商从中国撤资现象

外商从中国撤资的数量和金额呈递增趋势,撤资比例会随着外商直接投资总额的增加而增大。由于国际金融危机的冲击,不仅造成撤资现象的发生,也严重影响了外国投资者来华投资,新批外资企业数相比前几年有严重下滑趋势。外商从中国撤资,是跨国公司追求更高的资本回报率的表现。我们对外商从中国撤资现象应有一个理性的认识,既不必过于担忧,又不能过于疏忽。

(二)规范外商撤资行为

外商从中国撤资的方式表现出全球趋同性。出售资产、股权或经营实体是外商从中国撤资比较常用的一种撤资方式。中国应建立健全应对外商撤资的预警机制和干预制度,防止因个别企业的撤资行为对整个经济造成较大冲击,降低外商撤资对中国经济的损失,保证整个国民经济的正常运行。

(三)重视对外国投资者的选择

从中国撤资的外资企业在企业规模、组织形式和股权比例等方面呈现出独特的组织特征。中国对外资企业的审批政策应该由过去的“招商引资”向“招商选资”转变。中国在吸引外商进行投资的时候,应该采取相应的措施促使外资企业将整个产业链都转移到中国国内。中国要减少对低廉劳动力比较依靠的中小型外资企业进入,同时吸引那些技术密集型和资本密集型的产业增加对中国投资,引导外国投资者在中国进行战略性投资。

[1]Michael C.McDermott.Defensive Voluntary Foreign Divestment Theory and Empirical Evidence of US MNEs in the European Union[R].Paper Presented at the United Kingdom AIB Annual Conference,UMIST,Manchester,Mimeo,1994.

[2]唐智.在华跨国公司撤资风险预警与应对策略研究[D].南京:南京航空航天大学硕士学位论文,2010.

[3]谷静.在华外商直接投资企业撤资问题研究[D].天津:河北工业大学硕士学位论文,2011.

[4]胡苏,刘刚,康淼.中国坚持积极有效利用外资,致力推动全球投资合作[EB/OL].新华网,http://news.xinhvanet.com/2010-09/07/c_13483153.htm,2010-09-07.

[5]苏菁.12年成活率71.58% 苏州外企生命力强[N].苏州日报,2012-11-03.