基于能源消费的江苏省碳排放特征及规律分析

2013-10-29朱婵璎王让会

朱婵璎,王让会

(南京信息工程大学环境科学与工程学院,江苏 南京210044)

0 引言

随着社会经济的发展,温室气体的浓度明显增加,导致全球气候变暖,为了控制这种局面,专家们提出了低碳发展经济、低碳生活等理念,碳排放等问题日趋成为近年来国内外生态学研究的新的热点领域.国内许多学者应用了不同的方法计算了中国碳排放量及其变化特征[1-5]、而更多的学者则将能源消费的问题与碳排放结合研究[6-11].近年来许多国家的研究都表明由家庭消费带来的能源消费及温室气体排放比例越来越不容忽视[12-15].总体来说,在大多数学者的研究内容中,具体分析各行业的碳排放特征居多,而对于各能源的具体排放变化则分析较少.本研究基于能源消费统计数据,分析了江苏省能源消费碳排放的特征,其中在时间序列上具体分析各行业的碳排放特征以及时间序列上各能源的碳排放特征.

1 数据来源及研究方法

1.1 数据来源 本研究涉及到的能源主要为一次消费能源,包括原煤、焦炭、汽油、柴油、煤油、天然气等.数据主要来源于《中国统计年鉴》、《中国能源统计年鉴》、《江苏省统计年鉴》以及《IPCC温室气体评估报告之各能源排放系数》[16].

1.2 研究方法 能源消费碳排放量采用:

其中,C为碳排放总量,104t;Ei为能源i消费量,按标准煤计,104tce;Qi为能源i碳排放系数,(104t)/(104tce);i为能源种类,取8类(表1).

表1 各能源碳排放系数

2 结果与分析

2.1 江苏省能源消费结构分析 从表2可以看出,随着近几年来江苏省经济的飞速发展,2002-2010年主要的能源消费以煤炭、原油、焦炭为主,其次是柴油、汽油、燃料油、煤油和天然气.煤炭是钢铁、水泥及其他工业、制造业生产的重要燃料,所以在总能源消费中占主导地位,其能源消费总量从2002年的96.09Mtce到2010年的25.77Mtce,增长了2.7倍,年平均增长率为14.8%,其中2005年能源消费总量增长最快,高达26%,这说明,社会发展、经济增长是以能源消费为前提的,自2002年金融危机以后,随着各个国家经济情况的逐渐好转以及受国内各种宏观调控政策的影响,一大批高耗能设施与高耗能工业项目集中上位,从而使得能源消费量随时间序列逐渐增加.

表2 2002-2010年主要能源消费情况

其中时间序列上面各能源消费结构变化很大.从表2可以看出,虽然各能源都有逐年增加,但是在主要的能源消费中,煤炭消费量占能源消费总量的比重从2002年的72%下降到2010年的64%,2006年以前煤炭消费量平均约占总能源消费量的70.5%,而到2010年其平均比重减少为66.7%,原油消费量占能源消费总量的比重从2002年的21%下降到2010年的17%,而焦炭消费量占能源消费总量的比重从2002年的4%上升到2010年的10%,这说明,自2002年江苏省的高炉炼铁、机械铸造、电石生产、加工铁合金、化肥化工制气和高科技高附加值产业等正逐步发展起来.而次要的能源消费(除了天然气)所占的比重都有所下降,其中值得一提的是天然气消费量占能源消费总量的比重从2002年的0.1%上升到2010年的3%,这主要源于国家实施的“西气东输”计划,此计划对于调整我国能源结构、促进环境状况改善具有重大意义.研究表明[17],天然气平均能源利用效率比煤炭高30%,120亿m3天然气相当于9Mtce,每年可以减少大气污物排放量二氧化硫13.5万t、氮氧化物15.3万t、粉尘27万t.

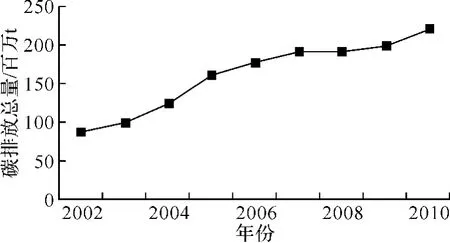

2.2 各年碳排放总量分析 由公式1及表1和表2可得出江苏省各年碳排放总量变化趋势(图1),随着江苏省社会经济的发展,碳排放增长与工业化和城市化进程中的能源消费结构的演变密不可分.从图中可以看出,从2002-2010年各年碳排放总量总体呈现增加趋势,年均增长12.5%.其中2005年碳排放量为2002年的2.1倍,增加趋势明显.自2006以来,江苏省碳排放总量增加趋势有所缓和,主要是因为在此期间,国家“十一五”规划的实施,政府采取了一系列有力措施,淘汰落后产能、实施重点节能工程等,不断提高能源利用效率,降低能耗强度,演进了能源结构,从而使得碳排放总量上升速度有所下降.

图1 2002-2010年碳排放总量变化特征

2.3 碳排放量与碳排放强度及国民生产总值的关系 碳排放强度是指单位国内生产总值增长产生的碳排放量,即碳排放量与GDP的比值[17].根据2002-2010年碳排放总量及各年全省生产总值可以计算出:

碳排放总量增加是由于能源消费量的增加所致,由表3可以看出,碳排放总量与GDP都随着时间序列呈现出增长趋势,2002年以来能源消费碳排放总量增长显著,但能源消费碳排放总量增长速率12.5%小于GDP的增长速率18.6%,这一现象特别表现在2005年以后,衡量单位GDP碳排放量的指标(即碳排放强度)在2005年之前变化缓慢,而之后由于能源消费碳排放总量增长速率7.5%,远小于GDP的增长速率17.6%,从而导致各年碳排放强度呈现以年均5.2%幅度的下降趋势,这主要是由于相关产业生产技术和能源利用率提高所引起的.就一个地区的发展历程而言,碳排放强度可以反映其在经济发展的同时对减缓气候变化的贡献,碳排放强度下降率可反映能源利用和相应碳排放的经济效益提高程度[18].何建坤等[17]认为,碳排放强度的下降率大于国内生产总值的增长率时才能实现碳的绝对减排,经比较可知江苏省经济快速发展的同时,还未实现CO2绝对减排.

表3 2002-2010年碳排放总量、碳排放强度及GDP的变化

2.4 2002-2010年第一产业各能源消费碳排放特征 江苏省第一产业主要的碳排放来自原煤和柴油的消费,其中柴油的碳排放量由2002年的50.83万t增长到2010年的1.45Mt,年均增长率为98%,在第一产业中碳排放量所占的比重较大;而原煤的碳排放量2002-2004年减少了21%,2004-2006年又有了约同幅度的增加与减少,2006年后其碳排放量则保持在约47.67万t,一直到2010年才回落到38.29万t,总体呈现出下降趋势;其次是汽油的消费,其碳排放量2006年之前一直呈现增长趋势,年均增长率为13.4%,之后出现波动式增长的特征,到2010年增长到10.21万t左右;煤油的碳排放量相对较少,整体呈现波动式减少的特征.

表4 2002-2010年第一产业各能源消费碳排放数据 104t

2.5 2002-2010年第二产业各能源消费碳排放特征

2.5.1 工业中各能源消费碳排放特征 工业生产部门能源消耗的持续增长是我国能源消耗总量增长的主要驱动因子.原煤、焦炭在我省工业能源消费中所占比重最大,是工业部门中热和动力、钢铁、水泥及其他工业和制造业生产的重要燃料.工业中各能源结构较复杂,所以各能源碳排量的大小差异甚大.原煤的碳排放量最大,在2008年之前年均以9.66%的速度增加,之后略有回落,2010年原煤的碳排放量与2007年持平,这主要是由于部分行业技术改进的结果,如三峡工程建成后,电力的原煤消费减少,其中一部分由水利发电所代替;焦炭的碳排放量排在次席,从2002年的3.89Mt增长到2010年的22.76Mt,年均增长30.8%,这主要源于钢铁、机械等重工业的产量有明显增加;洗精煤的碳排放量总体呈上升趋势,2010年比2002年总体增加了17.63%;而其他洗煤的碳排量自2005以后逐渐减少趋于25万t左右.

燃料油和柴油的碳排放量排高于原油和汽油的碳排放量,燃料油的碳排放量2004年之后由1.5 Mt减少到2010年的65万t;柴油2004年的排放量比2002年的增加了1.52%,到2007年底一直维持在72万t左右,而之后其排放量出现波动式减少的特征.在汽油、原油、煤油碳排放中,汽油2003年的排放量比2002年增长了29.8%,而自2003年之后则一直维持在26万t左右浮动变化;原油由2002年14.48万t减少到2010年的5.97万t,减少了大约1/2.43;煤油的碳排放也呈平稳小幅度变化趋势,到2010年底上述两者的碳排放量都有所减少.

随着能源结构的演变,工业中各种气体能源的碳排放量也有不同程度的变化,其中其他煤气在所有气体能源碳排放中的比重最大,并且以年均5.73%的速度增加,但到2010年由于能源结构的变换,被其他能源所代替,其消费量突然减少,从而导致其他煤气的碳排放量也急剧减少;其次是炼厂干气和液化石油气,炼厂干气这几年的碳排放量呈波动增加趋势;液化石油气的碳排放量总体呈现减少的特征;天然气碳排放量自2004年之后以年均85.33%的速度增长,增长速度最快,这正好反映了江苏省能源消费结构里天然气、炼厂干气这类优质能源逐渐受到青睐的状况,也证实了江苏省优化能源消费结构政策的有效性.

表5 2002-2010年工业各能源消费碳排放数据 104t

2.5.2 建筑业中各能源消费碳排放特征 在建筑业中柴油的碳排放量所占比重最大,特别是2005年后随着经济的发展、人民生活水平显著提高,购房的人越来越多,促进了建筑业的发展,使得柴油的碳排放增长明显,由2005年的5.9万t增长至2010年的22.57万t,年均增长了33.34%;而原油碳排放量近几年增长速度比较缓慢;汽油及其他能源的碳排放量在建筑业中稍有所减少,这可能是由于先进技术以及器械的引进,提高了能源的利用效率.

表6 2002-2010年建筑业各能源消费碳排放数据 104t

2.6 2002-2010年第三产业各能源消费碳排放特征

2.6.1 批发和零售贸易及餐饮业中各能源消费碳排放特征 在批发和零售贸易及餐饮业中原煤的碳排放比重最大,2004年后由于此行业迅猛发展,大大增加了能源利用,造成碳排放量急剧增加,导致2005年碳排放量达到最高的42.33万t,并带来了一定的负效应,为达到节能减排的目的,提高能源利用率,采用优质能源代替之后,原煤的碳排放在2010年回落到18.90万t,但仍然远高于其他能源的碳排放量;柴油的碳排放量呈现逐渐减小的趋势,到2010年减少到0.37万t,与2002年相比减少了1/21.2;汽油碳排放量总体呈现波动式减少的特征;煤油的碳排放量随着时间序列的变化呈现出急速减少的特征,由2002年的1.15万t减少到2003年的0.09万t,减少了1/12.7,2003年之后其碳排量减少速度有所减缓.在气体能源中,液化石油气作为新型燃料,由于其热值高、无烟尘、无炭渣,操作使用方便,已广泛地进入人们的生活领域,所以自2006年以后其消费量迅速增加,从而导致其碳排放量也急剧增加,到了2010年由于能源结构的改变,又比2009年能源碳排放减少了50%,总体来说,液化石油气的碳排量要高于天然气的3至5倍.

表7 2002-2010年批发和零售贸易及餐饮业各能源消费碳排放数据 104t

2.6.2 交通运输、仓储及邮电通讯业中各能源消费碳排放特征 交通运输、仓储及邮电通讯业中,汽油和柴油是主要碳排放源,这两种能源的碳排放量一直呈现增加的趋势,到2010年两者的碳排放量都达到了2.2Mt以上,与2002年相比分别增加了2.1、3.2倍;原煤、燃料油和煤油的碳排放量近几年都未超出40万t,原煤碳排放量分两个阶段变化,2002-2005年呈现出波动式增加的趋势,2005-2010年则呈现出以年均减少率为6.9%的速度缓慢减少的特征;燃料油碳排放量总体呈现出波动式增加的特征,2003-2005年先以42.8%的速度增长到13.98万t,之后以16%的速度增长到2005年的16.21万t,在2006年其碳排放量急剧减少,自2007年之后又以20.6%的速度增长;煤油的碳排放量一直呈现快速增长趋势,2003年碳排放量4.95万t,比2002年增长了246.5倍,之后则以年均增长率为22.8%的速度持续增加.在气体能源方面,天然气和液化石油气的碳排放量自2007年之后迅猛增长,这说明自“十一五”规划以后,为了更好地保护环境,节能减排,碳排放量少的新能源、优质能源正在逐渐为人们所利用,慢慢代替了传统的能源利用.

表8 2002-2010年交通运输、仓储及邮电通讯业各能源消费碳排放数据 104t

2.7 2002-2010年生活消费中各能源消费碳排放特征 生活消费中原煤和汽油的碳排放比重最大,近几年中原煤碳排放量主要呈现减少趋势;由于2006年之后人民生活水平有所提高,为了出行方便对私家车的购买需求也大大增加,汽油以年均23.5%呈现大幅度增加的特征;在气体能源方面,液化石油气的碳排放比重最大,年均碳排放量约为69.67万t,远高于其他气体能源;天然气的排放量也由于传统能源逐渐被新型能源所代替及能源结构的改变而大大增加,到2010年其排放量高于2003年约48.5倍,这说明以天然气代替煤,用于采暖,发电等,是缓解能源紧缺、降低燃煤发电比例,减少环境污染等的有效途径.

表9 2002-2010年生活消费各能源消费碳排放特征 104t

2.8 各产业能源碳排放量总体特征对比 近几年各产业在时间序列上的能源消费碳排放特征如2所示,2002-2010年各行业碳排放总量逐年增加,2005年之前增长速度较快,年均增长率为22.9%,其后增长速度有所下降,年均增长率为8.7%,到2010年底各行业碳排放总量达到220.76Mt,是2002年的2.5倍.其中第一产业所占总碳排放量比重最小,并且增长速度缓慢;第二产业由于具有生产的特殊性,在加工生产的同时消耗大量的煤炭等能源从而造成其在总碳排放量中比重最大,年均增长14.9%,由图可以看出第二产业能源消费碳排放量还会持续保持上升趋势,这是江苏省达到节能低碳所面临的一个重要问题;第三产业和生活消费之间总体来说保持水平发展,年均增长率分别是2.23%和3.4%.

图2 各产业能源碳排放特征

3 结论与讨论

1)随着江苏省经济社会的发展、科技的进步及能源结构的演变,基于江苏省能源消费数据的分析,得出2002-2010年江苏省主要的能源消费以煤炭、原油、焦炭为主,而能源消费总量和能源消费碳排放总量都呈现增加的趋势,较2002年分别增长了2.7倍和2.5倍,年增长率为14.8%和12.5%.

2)在近几年各产业空间的碳排放量中,第二产业的能源消费是主要的碳排放来源,年均增长率为14.9%,其中,工业占主导地位,年均碳排放量为51.85Mt;生活消费和第三产业次之,年均增长率分别是2.23%和3.4%.而在第二产业中工业又是重中之重,由于江苏省近几年不可避免的要以工业发展经济,所以这是节能减排、低碳发展经济所面临的重大问题.在各产业中,第一产业碳排放以原煤、柴油为主,第二产业中原煤是工业碳排放的主要来源,年均碳排放量为31.15Mt;柴油是建筑业的碳排放主体.生活消费能源碳排放中,汽油、原煤所占比重最大.而第三产业中,原煤、柴油仍然是批发和零售贸易餐饮业的碳排放主体,交通运输、仓储及邮电通讯业中,柴油和汽油是主要碳排放源.

3)由于只有碳排放强度的下降率大于国内生产总值的增长率时才能实现碳的绝对减排,江苏省能源碳排放总量增长速率小于GDP的增长速率,导致各年碳排放强度呈现以年均5.2%幅度的下降趋势,这主要是由于相关产业生产技术和能源利用率提高所引起的,更进一步表明在经济快速发展的同时,江苏省还未实现CO2的绝对减排.

4)对于以工业为主发展经济的江苏省来说,原煤、柴油、焦炭、汽油等能源一直占有主导地位,而液化石油气、天然气以及其他可再生低碳新能源的利用率很低,导致江苏省CO2排放持续增长,由此可知,为了减少对化石燃料的依赖,达到环境保护与低碳健康发展、健康生活的目的,要改变现在的能源消费结构,提高碳排放低的优质能源与新可再生能源在消费总量中的比重.

5)政府部门应该完善节能低碳体制法规,尽量减少高耗能机械与项目的发展,对现有的高耗能企业,加快部门能源向低能耗、高效益方向发展,减少低质能源生产所带来的对环境的污染程度.引进新兴产业、低耗能产业,带动经济发展并且引导全民低碳节能.

[1]徐国泉,刘则渊,姜照华.中国碳排放的因素分解模型及实证分析:1995-2004[J].中国人口·资源与环境,2006,16(6):158-161.

[2]陈春桥,汤小华.福建省能源消费的二氧化碳排放与结构分析[J].南通大学学报:自然科学版,2010,9(2):64-67.

[3]胡初枝,黄贤金,钟太洋,等.中国碳排放特征及其动态演进分析[J].中国人口·资源与环境,2008,18(3):38-42.

[4]张德英,张丽霞.碳源排碳量估算办法研究进展[J].内蒙古林业科技,2005(1):20-23.

[5]郭运功,汪冬冬,林逢春.上海市能源利用碳排放足迹研究[J].中国人口·资源与环境,2010(2):0103-06.

[6]Greening L A,Ting M,Davise B.Decomposition of aggregate carbon intensity for freight:comparison of declining rends from 10OECD countries for the period 1971-1993[J].Energy Economics,1999,21(4):331-361.

[7]Nag B,Parikh J.Indicators of carbon emission intensity from commercial energy use in India[J].Energy Economics,2000,22(4):441-461.

[8]Obas J E,Anthony J I.Decomposition analysis of CO2emission intensity between oil-producing and non-oil-producing sub-Saharan African countries[J].Energy Policy,2006,34(18):3599-3611.

[9]由文辉.上海市CO2排放及其减缓对策[J].上海建设科技,1999(1):17-19.

[10]朱勤,彭希哲,陆志明,等.中国能源消费碳排放变化的因素分解及实证分析[J].资源科学,2009,31(12):2072-2079.

[11]魏一鸣,刘兰翠,范英,等.中国能源报告(2008):碳排放研究[R].北京:科学出版社,2008:38-47.

[12]Dietz T,Gardner G T,Gilligan J,et al.Household actions can provide a behavioral wedge to rapidly reduce US carbon emission[J].Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2009,106(44):18452-18456.

[13]Spangenberg J H,Lorek S.Environmentally sustainable household consumption:from aggregate environmental pressures to priority fields of action[J].Ecological Economics,2002,1(8):923-926.

[14]Shorrock L D.Identifying the individual components of United Kingdom domestic sector carbon emission changes between 1990and 2000[J].Energy Policy,2000,28(3):193-200.

[15]Wei Y M,Liu L C,Ying F,et al.The impact of lifestyle on energy use and CO2emission:an empirical analysis of China's residents[J].Energy Policy,2007,35(1):247-257.

[16]IPCC 2006.2006IPCC Guidelines for national greenhouse gas inventories[Z].Japan:Institute for Global Environmental Strategies(IGES),2006.

[17]何建坤,刘滨.我国减缓碳排放的近期形势与远期趋势分析[J].中国人口·资源与环境,2008,18(3):153-157.

[18]赵敏,张卫国,俞立中.上海市能源消费碳排放分析[J].环境科学研究,2009,22(8):984-989.