中国—东盟自由贸易区产业内贸易结构分析

2013-10-29徐婷

徐 婷

天津商务职业学院 ,天津 300221

一、文献综述

目前专门从事中国与东盟产业内贸易的实证研究尚不多见。王娟(2005)分析了中国—东盟产业内贸易的趋势和动因后认为FDI、规模经济、人均GDP和地缘优势是促进中国与东盟产业内贸易的重要驱动因素。江帆、郑学党(2011)研究发现产业内部的垂直异质型产业链分工在中国与东盟的产业内贸易中占据基础地位,他们认为这与中国—东盟的产业内贸易发展还处于较低水平是息息相关的。还有一些研究,例如郑昭阳、周昕(2007)在更广阔的东亚经济体范围内进行研究,认为产业内贸易是东亚地区的主要形式,而其中又以机械和运输设备的产业内贸易深度为最高。

二、中国—东盟自由区的发展概况

自20世纪90年代开始,中国和东盟的双边贸易额以每年约20%的增速发展,双边贸易在各自的对外贸易总额中所占比重逐年上升,2012年双边贸易额突破4000亿美元,同比增长10.2%,高于同期中国对外贸易平均增长幅度(6.2%)。2012年,中国对东盟出口达2042.72亿美元,同比增长20.1%;从东盟进口1958.21亿美元,同比增长1.5%。双方在经济、文化等领域的交往日益加深。目前中国是东盟第一大贸易伙伴国、第二大外国游客来源地和第四大外资来源地;而东盟是我国第三大贸易伙伴国、第三大外资来源地和主要的游客来源地,截至2012年底,中国与东盟累计双向投资1007亿美元。中国在东盟十国中的前三大贸易伙伴分别是:马来西亚(双边贸易额为 948.13 亿美元,同比增长 5.3%)、泰国(双边贸易额为 697.45 亿美元,同比增长 7.7%)、新加坡 (双边贸易额为692.76亿美元,同比增长8.7%)。

虽然中国与东盟的贸易规模逐年扩大,但是由于双方产业结构相似,相互竞争也不可避免。服装、纺织品、机电产品和农产品等劳动密集型和部分承接发达国家产业转移的资本密集型产品均为双方重叠度较高的出口产品,并且在争取发达国家直接投资和销售市场方面也存在激烈的竞争。因此,中国与东盟发展产业内贸易既反映了经济发展水平达到一定程度后双边贸易由以要素禀赋为基础的产业间分工向以规模经济和差异化为条件的产业内分工过渡的贸易形式演进过程,也反映了双方继续保持现有合作成果的客观诉求。

三、中国—东盟自由区产业内贸易水平的实证分析

1.产业内贸易指数

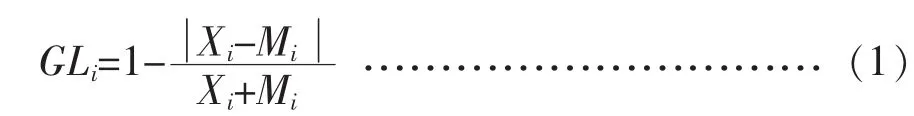

巴拉萨提出了用产业间贸易量间接测量产业内贸易的方法,如果一国某产业的净出口(进出口差额的绝对值)占该产业进出口总额的比重越趋近于0,则该国该产业的产业内贸易水平越高;反之,该比重越趋近于1,则该国该产业的产业内贸易水平越低。格鲁伯和劳埃德(1975)考虑到国际贸易中普遍存在进出口不平衡的现象,因此对巴拉萨的测定方法进行了改进。改进后的产业内贸易指标为:

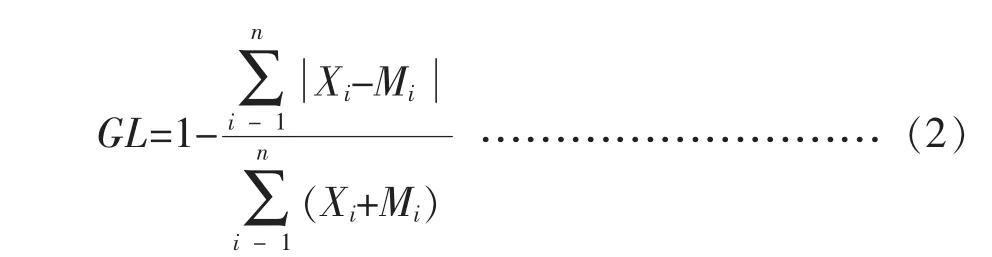

其中,Xi和Mi分别表示一国i产业的出口额和进口额。i产业的产业内贸易指数处在[0,1]。GLi越接近于0,说明产业的产业内贸易程度越低;反之GLi越接近于1,说明该产业的产业内贸易程度越高。本文中选取一国所有产业的产业内贸易指数加权平均作为其产业内贸易指数,表达式为:

GL表示一国n个产业的产业内贸易指数的加权平均值,权重为产业进出口贸易总额占该国进出口贸易总额的比重。 GL∈[0,1],GL 越接近 0,说明该国产业内贸易程度越低;反之越高。

2.数据来源及指数计算

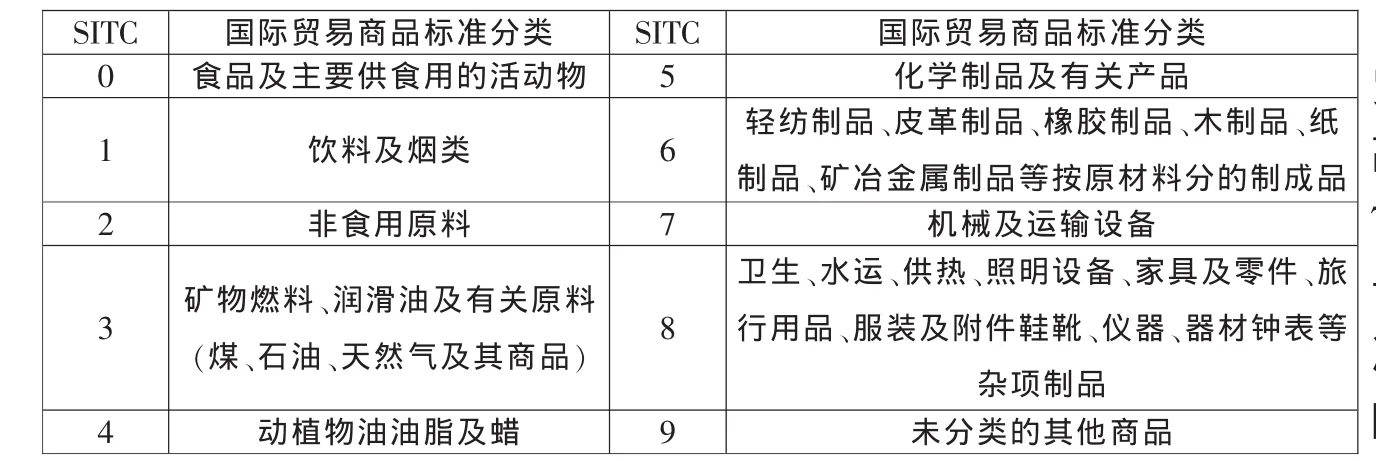

本文采用GL指数的测量方法,按照《国际贸易标准分类》(Rev.3 SITC)的产业分类标准(见表 1),以新加坡、菲律宾、泰国、印度尼西亚和马来西亚为测定目标,对其2005-2011年7年间的产业内贸易水平进行测定。本文选取该五国作为东盟代表国家,主要是因为它们在整个东盟国家的贸易额中占比较大,同时该五国经济发展水平和需求水平相近。

对于我国双边贸易的产业内贸易指数的计算,由于涉及我国与五个国家在10个产业的计算口径,本文拟采用二次权重方法,具体步骤如下:第一步,计算我国与五个国家在同一产业内的各自的指数。首先分别计算出我国与新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚和菲律宾五国在SITC 0-9个产业的产业内贸易指数,然后根据在各个产业中,我国与每一国的双边贸易额占我国与这五国贸易总额的权重,运用加权平均法计算出在每一个产业中我国与五国各自的产业内贸易指数;第二步,计算出同一产业中我国与上文中选定的东盟五国代表的产业内贸易指数。该指数计算时运用加权平均法,以同一产业中我国与五国的双边贸易额占我国与东盟贸易总额的比例为权重,从而计算出中国与东盟综合的产业内贸易指标。

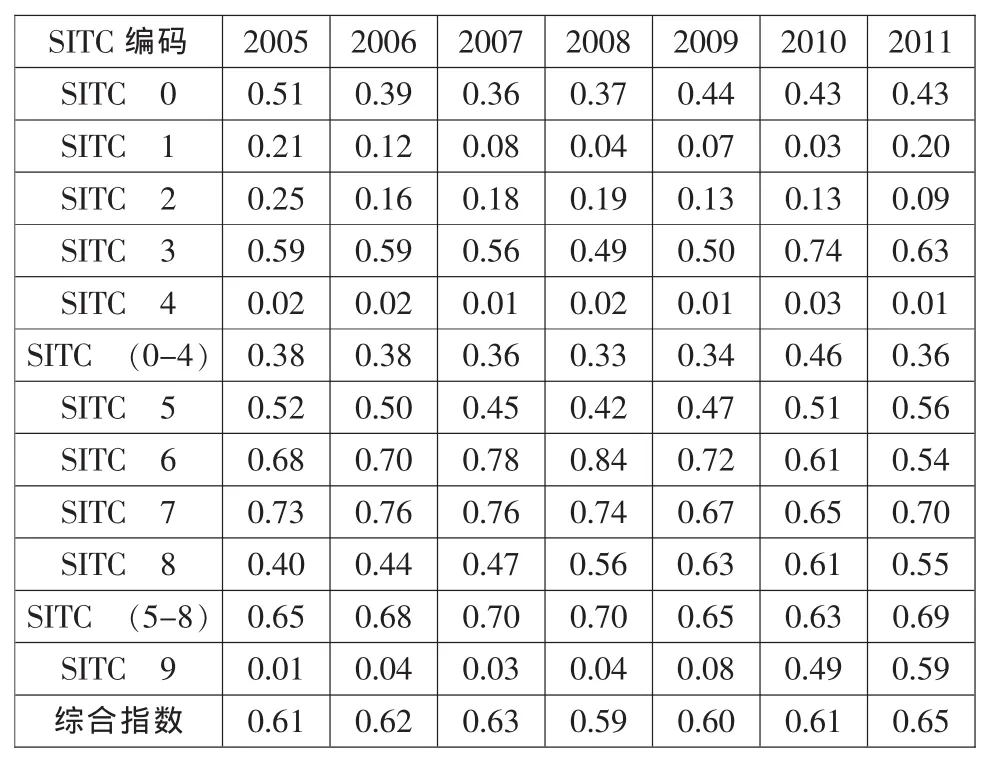

一般来说在学术界,指数在0.5以上的产品被认定为以产业内贸易为主的产品。按照上述给出的公式和计算方法,本文计算出了2005-2011年间中国与东盟10大类产品的产业内贸易指数,见表2所示。

表1 国际贸易商品标准分类内容

表2 中国与东盟各大类产品产业内贸易的GL指数

3.实证结果

从整体上看,中国与东盟产业内贸易综合指数从 2005年的0.61提高到 2011年的 0.65,增长率为7.3%,产业内贸易所占份额呈现出增长态势。这归功于中国入世以后市场准入的进一步放开。产业内贸易指数除在2008-2009年由于受到全球金融危机的影响出现短暂的下降外,基本上保持了上升的态势,表明我国与东盟国家建立自由贸易区有助于产业内贸易规模的提升。但根据产品的加工深度不同,各类产品的产业内贸易情况也有所差异:

(1)在产品的复杂程度上,初级产品(SITC 0-4)产业内贸易指数呈现波动下降的趋势(由于SITC 3类产品涉及煤炭、石油等不可再生的能源,变动趋势不属于此类情况),而工业制成品(SITC 5-8)的产业内贸易指数是逐步上升的。由于产业链中所处的上下游关系,工业制成品的产业内贸易指数相对于初级产品的变动要滞后1到2年,工业制成品内部的深加工产品的变动相对于简单加工产品也表现出上述特征。

(2)在比较优势或政策支持产业上,单一一方的比较优势产品的产业内贸易规模下降较快,而双方给予保护或支持的产品的产业内贸易规模保持增长。初级产品中以生皮、油籽类、橡胶(天然、合成)、木材、纸浆、纺织纤维、天然肥料、金属矿沙等非食用原料(SITC 2)的产业内贸易指数下降最快,幅度为63%,其次是动植物油油脂及蜡(SITC 4),下降幅度为44%,可以反映出由于这两类产品中东盟国家依靠自然禀赋,其比较优势产品较多,而我国只在木材、纸浆、纺织纤维等少数商品上有比较优势,并且近几年国家出于对自然资源的保护取消了部分商品的税收优惠,原有比较优势的形式有所变化,因此在自有贸易区内单一一方比较优势产品的产业内贸易规模有所减少。但是在战略性物资、精密仪器设备等中国和东盟国家均采取贸易保护和政策支持的产业上,双方基于优惠贸易安排向对方开放本国市场,促进了贸易的发展。例如矿物燃料、润滑油及有关原料(SITC 3)虽然是初级产品,但是产业内贸易规模呈逐年上升的趋势;机械及运输设备(SITC 7)和仪器占比最大的工业制品(SITC 8)总体增长幅度约为4.8%。

(3)在贸易的结构上,各类产品的产业内贸易深度有明显的差异,整体上看制成品(SITC 5-8)的产业内贸易深度高于初级产品(SITC 0-4)的深度。在初级产品中,只有矿物燃料、润滑油及有关原料(SITC 3)的产业内贸易指数超过了0.5。在工业制成品中,按原材料划分的制成品(SITC 6)和机械及运输设备 (SITC 7)的产业内贸易指数的均值分别为0.69和0.71,是制造品中产业内贸易深度最大的两类产品。杂项制品(SITC 8)和化学制品及有关产品(SITC 5) 产业内贸易指数的平均值处于 0.49-0.52的区间内,达到了产业内贸易的基本水平,但是化学制品及有关产品的深度指数方差较小 (0.0132),而杂项制品的方差较大(0.0460),表明化学制品及有关产品的产业内贸易规模已经趋于稳定,而杂项制品未来产业内贸易的上升空间则较大。

四、结论及建议

总体趋势上,以工业制造业为代表的产业内贸易正逐步取代传统的产业间贸易;在贸易产品范围上,具有高资本、高技术含量的产业占据显著比例;从贸易指数反馈来看,工业制造业依然是产业内贸易的聚集地,这一方面是因为制造业的消费需求弹性较大,需求呈现出多元化和层次化的趋势,另一方面是因为制造业属技术密集行业,细化分工的可操作性较强。

就我国在对外贸易基本政策上来说,以双方互利互惠为基本前提,从各自的实际出发,通过建立自由贸易区的形式,加强与东盟各国的产业和贸易政策协调,在巩固传统产业间贸易规模的基础上,加强中国与东盟自由贸易区内的分工,扩大产业间贸易的发展。就发展产业内贸易的具体措施来说,我国应鼓励有能力的企业实施“走出去”战略,通过跨国公司内部的水平型和垂直型分工增加产业内贸易;对于尚未具备跨国投资的企业,引导其在现有生产水平上实施产品差异化战略,扩大细分市场的占有率。综上所述,基于我国与东盟各国产业结构和技术水平的相似性,发展产业内贸易有益于加深双方在经贸领域的合作。

[1]王娟.中国—东盟产业内贸易的趋势、动因与对策[J].世界经济研究,2005,(7).

[2]郑昭阳,周昕.东亚地区产业内贸易的发展状况[J].国际贸易问题,2007,(9).

[3]江帆,郑学党.中国—东盟自由贸易区产业内贸易结构优化分析[J].东南亚纵横,2011,(2).