中国传统文化在当代日用陶瓷设计中的构建

2013-10-11刘红

刘 红

作为具有上千年陶瓷文明史的国家 ,我国窑口遍布各地、资源丰富 ,地域分布广泛,在长期的生产过程中逐渐形成了各自的特色,但是也形成了依靠经验设计的模式化、概念化、教条化。思维的习惯性和手工操作的熟练功导致产品造型趋于大同小异,不关注产品的内在品质而一味的追求产量,使我国陶瓷产品在国内泛滥,在国外却步履维艰。

一.中国当代日用陶瓷设计中文化构建的重要性

如果说陶瓷这个物质材料是设计的躯体,那么文化则是设计内在的灵魂。纵观上下五千年,每个时代的艺术发展都有其明显的文化特征。秦汉的雄浑强壮、魏晋的淡泊清幽、隋唐的繁荣富贵、宋元的诗意豪放、明清的优雅繁复等都离不开其时代背景,政治、经济、宗教和地理等因素。因此,陶瓷艺术发展的盛衰也与时代文化气息的强弱紧密关联。因而透过古代的陶瓷艺术,可以折射出那个时代的辉煌景象和民风民俗、生活习惯等 ,因为她能融入大众生活,从而得以推广与流传。

我国历代陶瓷艺术发展不难看出,在反映时代特色的前提下,都不同程度地吸取前朝的制瓷精髓,不断吸收、消化、再创新,才创造了中华民族几千年辉煌的陶瓷历史。而在当代,它早已是中华民族文化的内在灵魂,贯穿到日用陶瓷发展的方方面面。它已是中华民族文化流传的主要基因,并通过陶瓷的语言找到了生动形象的物化表现形式。因此,我想只有立足于文化,才能使日用陶瓷设计在当代焕发新的生命力。

二、中国传统文化的当代价值

中国传统文化的含义是比较宽泛的,它是指中国在几千年的历史进程中有意识、有目的的活动创造的一切,既包括物质文化,也包括精神文化及一切“人化”的事物。陶瓷艺术是世界性的艺术,随着世纪信息化、数字化时代的到来,使人们有更多的机会接触新的艺术,信息交流的速度和强度缩短了个人观念的形成周期。而当人们想要在他们的作品中体现出某种民族文化时,就必须真正拥有这种文化传统,这种拥有是以在特定时代下所形成的体制、经济、哲学、信仰、艺术等为基础的。

文化不是一种日常普通的行为方式,而是人们在把握生活本质的前提下,由物质上升为精神的集中反映。几千年来的中国古代陶瓷艺术无疑是中国文化传承的重要载体,具有物质、精神双重功能,崇尚人格与意境追求,并且体现出时代面貌和文化内涵。例如,道家思想在中国传统文化艺术发展中影响深远,而那超脱空灵、心物交融的意境便成了代表中国古代陶瓷艺术的重要特征之一;儒家 “天人合一”思想也是对中国古代设计艺术影响深远。因此,中国未来的陶瓷艺术发展区别于其他国家,注定是无法摆脱上千年的古代陶瓷艺术文明的。我们只有把这悠久的历史文明,很好的理解吸收,结合人们的现实需求,逐渐融入到当代文明中,才能创造出真正适用于今天本土大众生活的日用陶瓷设计。

三、中国当代日用陶瓷设计对本土文化的误读

(一)中国当代日用陶瓷设计中的“中国元素”

1.“中国元素”

“中国元素”不仅仅是传统文化的一种象征,也不是简单地对西方文化的补充润饰,因此,不应该狭隘地定义为宣扬民族主义的旗号。以“中国元素”作为创意语言更不应该视为一种时尚的新名词。诚然,有一种不可争辩的事实,当世界经济离不开持续增长的中国经济时,世界文明也离不开中国文化。因为中国文化是人类不可或缺的重要组成部分。孕育着中国文化精神的“中国元素”将会为中国品牌走向世界奠定自信,它会承担起融入世界、影响世界的时代使命。

2.“中国元素”在日用陶瓷设计中的误读

由于当代现代市场经济发展的不完善,所谓日用陶瓷设计大多提取中国传统陶瓷代表纹饰、色彩等符号(见图1、图2),误认为这些就是“中国元素”,以至于认为这就是所谓传统文化的现代转型,这是目前日用陶瓷设计文化构建的重要问题之一。图一是我国某陶瓷产区生产的日用陶瓷餐具,复制了古代的纹饰和构图,缺乏新意;图二中的茶具更是不中不西,造型笨重,色彩夸张,对古代“龙”装饰元素的复制,缺乏深入理解。

中国民族传统文化内涵中“中国元素”的价值转型,应该是挖掘和传承其固有的深层次的中国民族传统文化价值,使其创造可观的经济价值。作为设计师首先要搞清楚到底什么是中国民族性文化内涵中的“中国元素”。它涵盖了传统文化精神与当代文化精神两个层面。除了传统既定的文化符号,新的中国传统文化内涵中“中国元素”也嬗变成新的形式。

目前,中国当代日用陶瓷设计对“中国元素”存在着一定的误读。例如:将古代的纹饰、造型和色彩等进行简单地复制,这里多复制的只是象征古代的符号,而不是真正的文化。我们的日用陶瓷设计缺少一个实实在在地吸收、消化、再创造的过程。

(二)外国日用瓷设计中的中国传统文化

1.胡椒瓶的创造性模仿设计

2002年, 纽约设计师Alberto Mantilla 创新设计了“HUG 拥抱”胡椒瓶(见图3),设计中两个小人是同一个模具开出来的, 但在相对放置的时候, 手的高低位置刚好能扣在一起, 形成亲密不分的“拥抱”形象。这一设计的情感因素更加浓厚, 物质需要和精神需求达到高度统一。

当这对胡椒瓶“拥抱” 的时候, 在顶部看就像中国文化里的“太极图”, 头部和手臂组成鱼形图案, 黑白色代表阴阳两极, 象征万物调和。作品受到中国太极文化的影响,作品传达了种族和谐的理念, 希望人们如兄弟姐妹般相亲相爱,和睦共处。

2.对古代陶鬲的创造性模仿

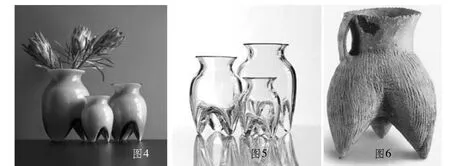

丹麦设计师琳· 伍重(Lin Utzon)设计的并以她名字命名的花瓶(见图4、图5),是模仿中国古代的饮食器具“陶鬲”的造型(见图6)。

陶鬲最早产生于新石器时代晚期,外形似鼎,但三足内空,可增大受热面积以更好地利用热能,它的主要用途是煮粥、制羹和烧水。陶鬲上的粗绳纹具有增加受热面积的功效,同时绳纹在新石器时代的陶器装饰中广为流行, 陶鬲的造型与其上的粗绳纹是实用与装饰并存的结果。琳· 伍重花瓶创造性地模仿了陶鬲造型概念,去掉古老的绳纹装饰,融入简练概括、便于批量生产、极富现代感的北欧文化和设计特征,形成这套清爽而富有流畅韵律的赏心悦目的花瓶。随后, 琳· 伍重继续推出一系列造型一致, 但材质和体量不同的花瓶。

从琳· 伍重设计这套花瓶的经验可以看到,我国传统文化博大精深,每个历史时期都有大量精美之作,为后人留下了一个无价的艺术宝库, 提供给我们取之不尽的设计素材。只要我们细心观察并加以利用,结合当代人的生活方式及审美趣味、生产工艺等条件,在模仿的基础上进行改造创新,完全可以设计出符合现代化需求的、富有文化内涵的日用瓷产品。

通过上述创造性模仿案例的分析,我们可以看到创造性模仿具有强大的力量, 它汲取不同国家的文化内涵、生活方式、审美趣味、流行风格以及企业生产工艺及技术支持能力等, 创造出更适宜市场销售和大众需求的产品。我国现代陶艺的发展,必须从中国传统文化出发,将西方的现代文化与社会主义新型文化相结合,开创陶瓷产业文化的新起点。民族文化是当代陶瓷产业发展创新的一个取之不尽、用之不竭的源泉。离开了文化这个源头活水,创新就失去了根基,没有了前进力度和强大的生命力。

四、中国当代日用陶瓷设计的文化构建

文化的本质是创新,而文化创新的核心在于精神创造。我们应该反思日用陶瓷艺术的发展在近些年来表现的滞后也与缺乏对本土陶瓷文化的重视有关。纵观百年来陶瓷艺术的发展,具有传统文化特征的中国陶瓷艺术越来越贫乏,并且无法摆脱西方及日本等国日用陶瓷设计的影子。中国当代日用陶瓷艺术依然需要对本土文化的深刻理解与时代消化,其设计中所体现的文化内涵要符合现代人们的功能需求和审美需求,我想只有这样才能逐步的体现日用陶瓷设计的本来意义,才能从根本上振兴我国生活陶艺发展的速度。

(一)日用瓷设计题材的创新

题材的创新是时代所给予人类的一种本能要求。不同时期都有不同的题材偏好。日用陶瓷设计对于我们来说根据不同的地域有着不同的选择性,而且选择的空间是很大的一种包容性。这里有传统的文化基础,有现代多元的艺术格局,有优越的生活基础和更全面的文化布局。艺术的多元化带给人类的是不同的情感空间,日用陶瓷设计就是让更多的人们学会享受这种个性化的产品所带来的生活理念。艺术的多元化应该带来消费的多元化,日用陶瓷设计是在多元化题材关注下的新的艺术语言。

(二)民族文化的延伸

日用陶瓷设计的创作是传统陶瓷艺术的一种新的延伸。因此我们在创作生活陶艺的同时是对传统文化的一种延续。如何将日用陶瓷设计发扬光大也就是如何将民族文化发扬光大的问题。日用陶瓷设计关注的不仅有高档用瓷的生产,还要关注民间陶瓷艺术的盛衰,关注民间文化的保护与振兴上。民间陶瓷艺术的发展在整个中国陶瓷历史上是不间断的发展,许多宫廷用瓷的发展也是建立在其基础之上的。

(三)时代特征的强化

日用陶瓷设计的本质就是创作要紧扣时代特征,才能突出其特有的时代使命。一个民族陶瓷事业的振兴要体现与时俱进的精神。日用陶瓷设计是关注人类生活最基本的陶瓷艺术,也应具有此品质。时代特征的把握,可以推动中国日用陶瓷设计的全面发展,可以延伸生活陶艺文化的纵深度。特别是面对我国目前日用陶瓷设计几乎是空白的现状,我们应加快陶瓷艺术的转型力度,填补日用陶瓷设计的一项空白。