优秀保留剧目大奖与戏曲的传承

2013-10-11傅谨

傅 谨

2009年和2012年,文化部连续开展了两届优秀保留剧目评选活动,并计划将这项工作常态化。两届优秀保留剧目评选活动,全国数以千计的作品参加申报,经过专家委员会评选,文化部决定对38部入选作品授予“优秀保留剧目大奖”称号,并对每部作品给予100万元的奖励。“优秀保留剧目大奖”的评选,是国家对包括戏曲在内的舞台表演艺术最大力度的奖励,同时更代表了国家文化政策的重大转型和戏曲管理思路的关键转变。

一、 真正体现戏曲的成就和价值

戏曲是优秀传统文化的结晶,是中华民族最具美学价值的艺术形式,同时代表了我们这个古老民族在精神创造领域的最高成就。前两届获得“优秀保留剧目大奖”的38部戏剧作品,有多达24个戏曲剧目,包括5个京剧剧目,充分说明建国以来,包括新时期以来,在戏剧领域最有影响、最具欣赏价值、最能经得起时间的检验和最受观众欢迎的戏剧样式,始终是戏曲;同时,这24个获奖的优秀保留剧目,包括15个不同剧种,它也从一个侧面说明了戏曲内在的丰富性,尤其是说明在中国这样地域广阔的国家,戏剧表演艺术家的创造和民众的欣赏趣味都足够多元。只要我们真正以客观和诚恳的态度看待戏曲艺术,都不难认识到戏曲及其优秀传统的文化意义和美学价值。

这24个获得优秀保留剧目大奖的戏曲类剧目创作于不同年代,它们都经历了时间的淘洗,经受了不同时期观众的检验,成为久演不衰、备受欢迎的优秀作品。尤其重要的是,它们分别代表了不同年代戏曲艺术家们最高水平的创造,充分体现了中国当代戏剧家在舞台新创造方面的成就。

纵览两届优秀保留剧目的获奖名单,多数都是人们非常熟悉的剧名。

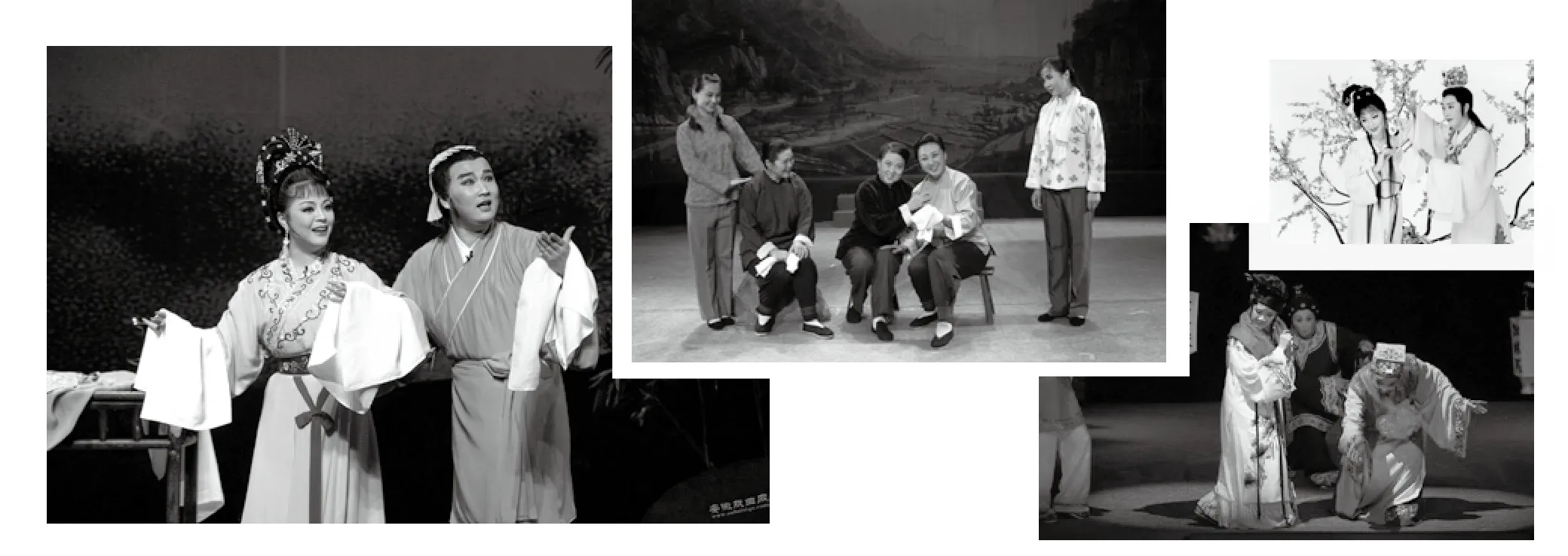

上海越剧院的越剧《红楼梦》是所有这些获奖剧目中最早出现在戏曲舞台上的新经典之一,20世纪50年代初,上海的一批优秀的越剧工作者们对此前舞台上已经获得观众肯定的传统剧目做了进一步加工修改,才有了今天我们看到的越剧《红楼梦》。它是20世纪50年代创作上演的无数新剧目的典范,既体现了编剧徐进高超的文学功力,同时又有徐玉兰、王文娟的精湛表演,六十年来大江南北不知有多少观众为之痴迷,早已成为名著改编之不易的范本。昆曲《十五贯》在强大的政治压力下出现,就在传统剧目中的袍带戏在舞台上受政治观念影响而大量流失的特定背景下,它以极具征服力的优秀的艺术品质,让曾经受到很多质疑的清官戏重新为当时的社会环境所容受,从而为一大批传统剧目开启了继续生存的大门。河南省豫剧三团演出的《朝阳沟》,是“大跃进”的特殊年代中现实题材创作最高成就的代表,而且半个多世纪以来,它完全超越了内容的局限性,用充满民间趣味和乡土风情的艺术表达,征服了不同地区、不同年龄和不同时代的观众。广西壮族自治区彩调剧团《刘三姐》传播范围如此之广,在数十年里让彩调剧的音乐家喻户晓,成为边远地区音乐文化广泛传播的最佳范例。黄梅戏《天仙配》是严凤英、王少舫等著名表演艺术家创造的经典剧目,它在全国多个剧种的相同题材剧目中脱颖而出,让黄梅戏这个原本不太知名的剧种,顿时有了全国影响。莆仙戏《春草闯堂》是福建省仙游县鲤声剧团演出的代表性剧目,它被尘封多年后终被搬上舞台,是那个喜剧非常欠缺的年代的一抹亮色,而且影响了很多大剧种的创作。吉剧是一个新兴剧种,吉林省吉剧院创作演出的《桃李梅》,是众多新兴剧种中罕见的真正获得观众认可的剧目,尽管绝大多数违背戏曲艺术发展规律、人为制造出的新兴剧种都很快就归于沉寂,但是仍有像吉剧《桃李梅》这样对传统说唱艺术的精华做了创造性发掘的剧目得以保留下来,因此让我们窥见新剧种创造的一丝微弱的曙光。

新时期以来,戏曲事业发展的道路上同样面临很多曲折,但是,正因为戏曲拥有深厚的传统,为新剧目创作提供了坚实的平台,因此出现了不少具备极高艺术水准的佳作。福建省梨园戏实验剧团创作上演的《董生与李氏》就是这样的代表。无论是其编剧王仁杰还是表演者曾静萍、龚万里的艺术创造,都是中国传统的古典艺术风范在当代的最高水平呈现。浙江小百花越剧团创作上演的越剧《五女拜寿》,是著名剧作家顾锡东的成名作,同时还让浙江小百花茅威涛等一代年轻演员得以为观众熟知和喜爱,确立了越剧在新时期的历史定位。这一剧目更在很短的时间内,为全国无数剧种的无数剧团移植上演。陕西省戏曲研究院创作上演的眉户剧《迟开的玫瑰》是陈彦的成名作,连续十几年不断演出,是西北五省新时期以来戏曲新剧目创作的代表作。川剧艺术内涵异常丰富,《金子》让这个古老剧种有了新的形态,沈铁梅洋溢着时代气息的表演令人折服。

当然,这项大奖不仅是奖给这些剧目的剧本、音乐和其他舞台呈现元素,更是奖给将它们搬上舞台的表演艺术家的精彩演绎。六十多年来,几代戏曲表演艺术家通过不懈的努力,不仅创造了这些优秀的戏曲作品,同时更让它们始终活跃在舞台上,让无数观众在欣赏演出中获得精神享受。

今天,这些代表了中国当代戏曲艺术成就的作品,获得国家颁发的舞台艺术领域最高奖赏,堪称实至名归。

二、 扭转单纯注重新剧目创作的倾向

戏曲是中国最重要的艺术门类之一,尤其因为它既在千百年来深受广大民众的喜爱,同时又代表了中华民族在舞台艺术领域的最高成就,因此,文化部对戏曲事业始终格外关注。新时期文化部在戏曲领域最具影响的工作无疑是评奖,其中又主要可分为三大项,一是持续多年的文华奖,尤其是中国艺术节的评奖和文华奖合并后,更显其重要;二是新世纪以来开始实施的国家舞台艺术精品工程;三就是优秀保留剧目大奖。三大奖项各有特色,然而在它们背后,却包含了丰富的内涵。

戏曲界一直以非常复杂的心态看待各类评奖活动。改革开放以来,戏曲事业经历了短暂的繁荣,迅速陷入低谷。晚近三十年来,即使出现了不少优秀保留剧目,但我们仍要承认,多数地区和大多数时间里,戏曲的创作与演出都算不上景气。各类戏剧节和评奖活动,正是在这样的背景下出现的,它们本是为了刺激戏曲的发展,然而实际的结果是,过滥的评奖不仅没有起到刺激和促进戏曲繁荣发展的积极作用,反而备受诟病。其中最令人沮丧的结果是,戏曲演出市场日益萎缩,相当多剧团需要通过参与各类戏剧节和评奖,以图获得奖项,如此方能持续其生存。令人不安的现象就此频频露面,那就是剧团参与评奖的获益明显远高于演出的获益,很自然就诱使越来越多的剧团陷入“评奖依赖症”,很少顾及甚至完全放弃了市场演出。所以戏剧界尽管都在痛斥目前评奖机制的弊病,却又无奈地深感无法轻视和放弃评奖,还得违心地参加各种各样的节庆获取奖项。诸多获奖剧目根本不能演出,许多剧团创作新剧目的目标只为参加评奖,大量新剧目获奖之后就刀枪入库,马放南山,再也看不到它们的身影。剧团的存在目的只在于创作新剧目,而且创作新剧目的目的只是为了参加评奖,这样诡异的“要评奖不要市场”的现象,竟然大量出现在今天这个时代,实需要文化主管部门深刻反省。

客观地说,各种各样的戏剧节、艺术节的评奖活动,其主办者的初衷,恐怕都不是要用评奖取代市场。因此,要说各级政府在主观上就是要制造“要评奖不要市场”的结果,多少有些不太公平。相反,我们所看到的实际情况,是从中央到地方的许多文化官员,都希望通过旨在鼓励新剧目创作的各类评奖,引导和刺激戏曲市场,实现戏曲繁荣的目标。然而其良好的动机却难以带来希望的结果。

这种希望通过新剧目创作和评奖刺激演出市场的设想之所以难以达成效果,我们首先要反思它背后所包含的对繁荣发展戏曲的路径设计。从政府主导鼓励新剧目创作,到诸多评奖活动只允许新剧目参加的制度设计,其实基于一种相当普遍的判断——认为戏曲市场近年的不景气,原因在于“剧目老化”,是由于“老戏老演,老演老戏”,导致观众对戏曲产生厌倦心态,因此需要加大新剧目创作的力度。用经济学的术语说,就是要通过政府这只“看得见的手”的干预,促使剧团提高新剧目创作的动力,进而激活演出市场。诊断的错误导致了医治方法的错误,剧团创作新剧目的动力确实被激发起来了,然而,戏曲市场的不景气并不是由于“剧目老化”,强化新剧目创作的方法,自然无法改变戏曲市场的危机状况。

戏曲发展的关键在演出市场,观众常有猎奇心理,新剧目在某些场合确实有助于产生市场效应;但是从更长远的角度看,在戏剧领域,演出质量和演出水平,始终是比新奇的题材与手法更持久地吸引大多数观众的更重要的因素。新的故事、新的人物和新颖的戏剧结构、新的唱腔等等,当然是部分观众、尤其新观众和外行观众期待的,但是人们对“优”的期待丝毫不会少于对“新”的期待。近年来戏曲演出市场的衰落原因,根本不是因为缺少新剧目,恰恰是由于对传统剧目继承不够。剧团不重视保留剧目,观众根本无从欣赏那些早就经历了时间检验、深受观众喜爱的经典剧目;最能体现戏曲艺术之精华的剧目离开舞台,必然使戏曲表演的整体水平急剧下降。像获奖优秀保留剧目中的京剧《盘丝洞》、河北梆子《钟馗》和黄梅戏《天仙配》,都是历史上早有定评且得到不同时代观众普遍喜欢的剧目,试想,如果没有这样一些代表了戏曲当代水平的作品在舞台上演出,剧场里充斥着远未成熟的、质量粗糙的新创剧目,我们就不应责怪观众离开剧场、离弃戏曲。

简单粗暴地批评戏曲“剧目老化”,片面注重由剧团原创的“新剧目”,其实还根源于戏曲界的一个理论盲区——对演出、对表演艺术家在戏曲艺术发展过程中的核心作用的认识严重错位。戏曲是通过舞台表演为观众提供艺术欣赏的艺术,演员的舞台表演是戏剧领域最重要的创造性的艺术活动。每个剧目每次上演,都是作品思想感情内涵创造性的展现。在这一过程,演员演出的剧目是哪个年代出现的并不重要,它们既可以是宋、元年间就已经家喻户晓的古典杰作,也可以是最近才搬上舞台的新剧目。无论新老剧目,每次演出对演员而言都是新的创造。优秀的、经过时间检验的经典作品,往往是演员完成这一创造性活动最适宜的文本,最有可能激发演员创造的冲动,从而表现出最佳状态,表现出最高水平;而且因其积淀着历代表演艺术家的创造,因而经常成为演出这一创作过程首选的对象。正因为如此,促进戏曲的繁荣发展,仅仅依赖新剧目创作是远远不够的,还需要、甚至更需要重视传统剧目的演出;其实这也是世界各民族所有传统艺术门类共同的规律,歌剧是这样,芭蕾舞是这样,歌舞伎是这样,戏曲没有理由不是这样。

一部戏曲发展史,既是“新戏”创作的历史,同时更是“老戏”不断被重新搬上舞台的历史。不断创作新的剧目,固然是戏曲艺术发展和提高的重要表现,但是我们也不能忘记,用更高的表演艺术水平将“老”的经典剧目呈现在舞台上,也是戏曲艺术发展与提高的重要标志。戏曲理论家们经常提及梅兰芳和周信芳的新剧目创造,却很少注意到梅兰芳和周信芳之所以成为大师,不只是因为他们有自己的新剧目,同时是、或者更是因为他们在那些代代相传的“老戏”的表演中超越前辈,胜于同侪;更不用说,谭鑫培、尤其是余叔岩,他们之所以在京剧艺术发展中贡献卓著,并不是由于创作了哪些新剧目,恰恰是由于他们对“老戏”更精湛的演绎,使其绽放出耀眼的光芒,征服了当时和后来的无数观众。今天的戏曲仍然如此。在剧团的剧目建设中,对“老戏”和“老演”的价值有更理性的认识,致力于使“新戏”成为“老戏”,将保留剧目的创作演出放在首要的位置,戏曲才能不断获得新的、更高的艺术成就,这恰恰是当代戏曲艺术家对民族文化所可能做出的最重要的贡献。

在戏曲发展中,新剧目创作只是手段,让优秀剧目有机会在舞台上不断演出才是目的。新剧目是重要的,然而如果新剧目没有机会成为“老戏”,成为“保留剧目”,就只是昙花一现,过眼烟云。重视戏曲保留剧目,重视与充分肯定前人留下的“老戏”的价值与重要性,这是优秀保留剧目大奖评选活动的重要思想内涵。从文华新剧目奖(含文华大奖)到优秀保留剧目大奖的设置,让人们欣喜地看到,政府正在努力改变片面强调与鼓励新剧目创作的戏曲政策。国家戏曲政策这一重大调整,体现了文化部发展与振兴戏曲事业主要思路的变化,支撑这一改变的,是对当代戏曲衰落之原因更准确的判断,同时更意味着在发展与振兴戏曲事业方面,有了更切合实际和更符合戏曲艺术规律的方针与认识。

三、深化对戏曲自身规律的认知

在优秀保留剧目的评选活动中,文化部对参评剧目提出了明确的演出场次要求,尤其是第二届评奖,随着首演时间延长到1949年,对演出场次提出了更高的要求,规定新中国成立后首演剧目的演出场次必须达到千场,改革开放后首演的剧目,演出场次应达到400场以上。尤其是特别提出,从2008年到2011年5月(申报截止日期)期间,演出场次必须达到60场以上。尽管这并非文化部第一次在戏曲评奖中提出演出场次的要求,“文华奖”设立数年后,文化部新增了参评剧目演出场次的规定;继之的“精品工程”评选,同样对参评剧目的演出场次有要求。但优秀保留剧目大奖对演出场次要求之高,仍然是前所未有的。

演出场次的要求具有很强的现实性和明确的针对性。戏剧最本质的表现与存在方式就是演出,在局外人听来,对演出场次的要求或许不无荒唐。然而现实的情况是,戏剧界近年来仅仅为参加评奖而创作,根本就不投入正式演出、甚至根本没有打算投入实际演出的新剧目,确实不可思议地出现了。而且这样的怪现象愈演愈烈,既有载道的怨言,也引起相关部门的警觉,有关演出场次的规定就在这种特殊背景下应运而生。有关演出场次的要求,不仅是为了体现文化艺术为人民服务这一终极目的,体现对观众文化权益的重视,其实还体现了更深刻的观念变革,那就是把评奖的重心移到舞台,移到剧场,移到演员和观众互动这一实际的戏剧进程中。

大量的演出是使新创剧目成为经典的不二法门。戏曲史上那些传世的经典,无不是在长久的、大量的演出过程中才成为脍炙人口的经典;包括相当多的剧目,初看并无惊人之处,恰恰是艺人在演出实践中,不断发掘其中新的表现可能性,不断丰富和强化它的情感与思想内涵,因而成为不朽的经典作品。这是保留剧目大奖设置较高演出场次要求的依据,没有足够多的演出,舞台呈现很难成熟。演出场次并不是作品成为经典的唯一保证,但是没有演出场次就不可能成为舞台艺术领域的精品,我想这是无可置疑的。

忽视演出这个戏剧最主要的表达方式,剧团和演员存在的意义就无从着落。此前数十年名目繁多的戏曲节庆与评奖活动之所以未能起到应有的积极作用,反而拖累戏曲行业陷入更深的危机,原因很复杂,关键之一就在于其评奖机制没有把演出放到应有的位置。但我们不能只看到现象,还要从更大的历史跨度,分析解释这一现象出现并弥漫的根源。

有一个几乎从未被人们提及的深层原因,就是各级文化部门“抓创作”的思路,或许适用于文学、美术和影视之类领域,却完全不适用于戏曲事业。在文学、美术和影视这些艺术领域,所谓“创作”均由艺术家一次性地独立完成。小说写成,绘画画就,影视拍摄剪辑结束,艺术创造的过程就已经全部完成,剩下的事情就是杂志社、出版社、书店或美术馆、画廊和影院、电视台的营销与传播,后者对于小说、绘画和影视作品实现其价值不能说不重要,但是它们并不能包容于文学艺术这类创造性精神活动之中,不在上述文学艺术“创作”过程中。戏剧却与之完全不同。在整个戏剧“创作”过程中,剧本写作或与文学、美术及影视领域的创作过程相类似。但是我们都知道,剧本写完了还远远不是戏剧的完成。在历史上,元杂剧的作家和明清传奇的作家,多有把染指戏剧当成纯粹的文人写作,他们只创作供文人阅读的“案头本”;但是我们知道,戏剧的发展还有更重要、至少是同样重要的方面,那就是场上的演出。剧本的历史只是戏剧文学史,而不是戏剧史。相比而言,我们的文化主管部门对戏剧创作的理解当然要比历代文人剧作家更全面,因此有所谓“二度创作”的概念,导演排戏、戏曲音乐的编腔作曲、舞台美术设计等等,通常被称为“二度创作”。遗憾的是我们对“创作”的理解仍只能止步于此,演员将戏剧搬上舞台的演出过程,却被不可思议地排除在“创作”的过程之外,演出只被看作是“创作”完成之后的“舞台呈现”,很难进入主管部门“抓创作”的视野范围。

由于政府努力“抓创作”,而且是用推进文学、美术和影视行业的方式“抓”戏曲创作,因此我们看到各级文化领导努力去找剧本,聘导演,请音乐设计,做舞美,聘请各路专家开研讨会,不惜工本反复修改。然而直接面对观众的演出,却被放在最不重要的位置。有无数例子可以说明,在政府主管部门心目中,只要把新戏搬上舞台,所谓戏曲“创作”就完成了。出于同样的思路,我们经常看到全靠外借主演“创作”的新剧目,新剧目编排完毕,既然“创作”已经完成,借用的演员便可以回归原团,一出新戏就此不复存在。颇具讽刺意味的是,这种基本上无法继续上演的剧目,并不妨碍被评上各类大奖,成为文化主管部门“抓创作”的骄人政绩。

这样的“创作”观当然是非常错误的。只有舞台演出才是戏曲最重要、最核心的创作过程,是这门艺术的历史发展与现实存在中最能体现艺术家创造性的领域。什么是戏曲的“创作”?戏曲创作就是演员在舞台上从事创造性的表演,为观众提供审美愉悦。每次演出就是一个完整的、独特的创作过程,在这之前的剧本写作和舞台调度及舞美设计,固然是创作的重要基础,但是它们都不能替代舞台上演员的创作。剧本写作和修改,导演的舞台调度,编腔作曲和服装、道具、化妆及舞台美术的整体设计等等,都只是在为演员的创作做准备工作。演员是戏曲“创作”的第一主体,是最重要的“主创”。因此,如果说文化主管部门需要“抓戏曲创作”,那就应该用最主要的精力关注作品的演出过程。

这既是中国戏曲的传统,同时也有益于当下的戏曲发展。如果我们这样理解戏曲创作的过程,那文化主管部门“抓创作”的重点与方式,就应该有重大转变。如果我们认识到戏曲的演出过程才是创作,至少是将演出看成“创作”的主要组成部分,结果就会完全不同。

优秀保留剧目大奖的评选就体现了这样的认识。把演员在舞台上足够多的表演当成剧目评奖的前提,说明政府文化主管部门对戏曲演出的创造性价值有了更深刻的认知,这是更符合戏曲历史与现实的政策,成为促进戏曲艺术健康发展更为有益的导向。优秀保留剧目大奖的评选,就是在引导剧团回到戏曲发展的正确道路。

优秀保留剧目大奖评选应该获得高度评价,它结束了文化主管部门以往只注意给新剧目颁奖的历史,让那些能在很长一个时间段里不断上演,经历较多场次的舞台实践而越来越臻成熟,并且经受了至少数十万观众检验的优秀剧目,获得政府重奖。这对某些剧团及地方文化部门急功近利地为获奖匆忙“打造”新剧目的偏向,无疑将产生有效的矫正作用。

四 、优秀保留剧目大奖仍待完善

应该坦承,优秀保留剧目大奖的评选本应该更早开展,对保留剧目的价值意义,本应该有更清晰的认识。而且,优秀保留剧目大奖的评选,也还有需要改进之处。

优秀保留剧目大奖的评选,首先是保留。这里所说的“保留”不只是指某部戏留了下来,戏曲舞台表演的大量实践经验告诉我们,即使是完全相同的剧目,不同的表演也意味着截然不同的艺术价值。在两届获优秀保留剧目大奖剧目中,周传瑛、王传淞主演的《十五贯》看似“保留”到今天了,但舞台艺术的继承仍是难题,我们实在无法要求今天的演员达到“保留”剧目演出的原有水平。湖北省京剧院的《徐九经升官记》和天津京剧院的《华子良》,固然都有资格获奖,如果是另一家剧团,换一位主演,未必就可以获得同样的荣誉。因此,优秀保留剧目大奖的评选,评的不仅是剧目,同时还要把“保留”的水平高低,看成一个极重要的指标。由此令人联想到的是,北京人艺的《茶馆》和上海京剧院的《曹操与杨修》都受到演出场次的影响,遗憾地未能入围,然而其演出场次之所以少,也是由于高水平的演出难以复制。尚长荣和言兴朋联袂主演的《曹操与杨修》,毫无疑问是当代戏曲创作的巅峰之作,当尚长荣和其他演员联合演出时,仍能保持相当高的水平,然而假如换剧团、换演员,同样的剧目,未必能够让人心折。因此,让“优秀”的剧目高水平地“保留”在舞台上,仍然是今天的一大难关,同时也显然应是政府下大力气鼓励的方向。

既然是优秀保留剧目,保留是一个方面,“优秀”是同样重要的不可或缺的方面。这里所说的优秀,不仅是指剧本的优秀,同时更指舞台呈现上的优秀;既是指该剧目就特定剧种背景而言的优秀,同时也还要注意到在中国的戏曲、中国舞台艺术的整体、乃至于世界表演艺术范畴内的优秀。我相信在这两届优秀保留剧目大奖的获奖作品中,绝大多数戏曲作品都可以无可质疑地、自豪地放到世界当代舞台艺术的大平台上,为国家和民族争得赞誉。但是假如用这样的标准衡量,我们也不得不指出,难免有少数作品掺杂了某些艺术因素之外的考虑而侥幸入围,并不一定都经得起这样的评价。

还需要考虑如何采取必要措施,促进和刺激优秀保留剧目的移植改编。在两次评选中获奖的24部戏曲剧目,凡是20世纪90年代之前的获奖剧目,几乎都具有全国性影响,这种影响不仅是指它们在全国各地都有大量爱好者,还包括另一个重要原因,那就是在各地的多个剧种中被移植。从《十五贯》、《杨门女将》到《五女拜寿》,全国各地的舞台上都能见其身影。戏曲的历史就是不同剧种相互移植经典剧目的历史,同一题材、同一剧目,在不同剧种的移植过程中被不断地丰富,既扩大了剧目的影响面,同时也扩大了剧种的表现力——因为各剧种的风格内涵与表现手法不尽相同,移植永远都不是机械的照搬。其实,即使同一个剧种,不同演员的演绎也不都是机械的照搬,大量戏曲经典剧目,多数都是在不同的演员或不同剧目对同一题材反复演绎过程中出现的。各种演出形式和风格的竞争,刺激了优秀作品出现,它们很少一出现就定型,也很少拘泥于一个题材一种表演模式。

但是,近十多年来,情况不容乐观。无论是哪个剧种,最近创作的优秀新剧目都很少跨地域流传,很少为兄弟剧种所移植和改编。优秀剧目难以被移植改编,表面上看是由于人们版权意识的增强,其实远不是如此简单。文化部在“文华新剧目”奖的评选过程中,曾经意识到版权有可能对优秀剧目的移植形成障碍,因此推出了由政府收购获奖剧目的版权、允许各地剧团免费移植的举措。但是并没有真正解决问题,因为优秀剧目的传播面临最大的问题,并不是版权保护,而是对“原创”的盲目崇拜。只注重“原创”,轻视移植改编的价值,部分缘于普遍存在的一种错误和片面的认识——看不到人类文化发展史上无数精品杰作都是对前人作品的借鉴与改造而形成的;而这种错误观念的制度化体现,就是在各类评奖活动中,只给“原创剧目”参与评奖的机会,拒绝移植改编剧目参与,至少是忽略了有意识地鼓励移植改编。所以,今后的优秀保留剧目大奖评选,不妨有一点新的思路,比如以符合法律的形式,允许各地剧团移植改编优秀保留剧目大奖的获奖剧目,同时更对为那些在全国各地普遍流传的戏剧故事和题材最精彩的移植改编颁奖。

我不想过分夸大评奖对戏曲发展的意义。但是现实地看,它的导向作用实不容低估。1949年建国以来,中国社会整体上发生巨变,其中最重要的变化之一,就是从中央到地方的行政部门越来越强势地主导各行各业,戏曲行业也不例外。从20世纪50年代大量优秀的表演艺术家都被吸纳进公营的、或实际上公营的剧团,到20世纪末各类政府主导的评奖机制的作用,国家文化政策对戏曲行业的发展运营产生了前所未有的巨大影响力,政策的改变同样会对全国戏曲发展产生巨大影响。文化主管部门和戏曲界只有重新认识到传统的价值,认识到经典剧目的意义,认识到创作剧目需要在不断加工改造和演出过程中日益完善,使之成为民族文化整体中的有效积累,戏曲才有可能回归正道。

不容否认,在当下的戏曲环境中,评奖对剧团、对剧种和对演员依然有相当大的吸引力。只要戏曲市场的困境依然存在,评奖的意义作用被无限放大的现象就不会消失。既然如此,我们只有现实地促进评奖模式的完善。只有从理论和实践两方面提高认识,改变偏重于“原创”的评奖,才能真正让剧团和演员从单纯注重新剧目创作的迷思中走出来,回到把演出作为戏曲发展中心的正确轨道。

这就是优秀保留剧目大奖给我们的启示和希望。我们期待这一措施继续完善并得以常态化,进一步推动戏曲事业不断繁荣发展。

注释:

[1] 从梅兰芳和周信芳的艺术实践看,他们自己在中年之后,都很明白这个道理,因此都舍弃了当年在演出市场上大红大紫的新剧目,转而只演传统戏。只有理论家们不懂,一直沉迷在他们的“革新”精神中,歌颂他们的新剧目。

[2] 必须提及的、且很有说服力的现象就是,一部新剧目创作,可以给编剧、导演高达数十万的创作报酬,然而,演员演出一场得到的报酬只有区区几十、几百,最多上千元,这意味着在一部新剧目创作过程中,主演即使连续演出300场,总体收入还比不上只需为此花费一两个月时间的编剧和导演。如此不公平的现象,充分证明了主管部门将演出撇在其外的偏狭的“创作”观。