准西春风油田勘探成效分析

2013-09-20王金铸王学忠席伟军董维武

王金铸,王学忠,席伟军,董维武

(中国石化胜利油田分公司新春采油厂,山东 东营 257000)

1 构造沉积演化特征

1.1 多期升降和超剥作用控制了残余地层展布

车排子凸起具有早期东西分带,晚期南北分带的构造特征。在长期处于隆起状态的总体构造格局下,伴随整个盆地的发育演化而振荡演化,受新近纪北天山快速隆起的影响,车排子凸起向南掀斜,呈现北高南低的古地貌特征,现今车排子凸起为典型的斜坡带。前人在车排子凸起东部发现的红山嘴油田、车排子油田和小拐油田,分布在乌-夏断裂带和红-车断裂带侧向逆冲积压形成的弧型展布的“帽檐式”含油条带[1],为此,建立了“西北缘大逆掩断裂带构造含油”模式。基于这一模式,曾经判断车排子斜坡带油气成藏早,缺乏正向构造,资源丰度低,油稠,采出困难。但2003年完钻的排1井,完钻井深945.8 m,在白垩系试油见到油花,属于稠油。从平面形态上看,车排子凸起呈三角形,其主体走向为北西—南东向。该凸起具有不均衡隆升特点,在西北部扎伊尔山前隆起最高,向东部、南部隆起幅度逐渐降低,其东南角至奎屯-安集海一带逐渐隐伏消失(见图 1)。

图1 春风油田勘探形势

1.2 正序叠加沉积控制了储盖组合

车排子凸起具有长期继承性发育的特点,自海西期即处于隆起状态,长期振荡演化或遭受风化剥蚀或接受沉积。上第三纪以后为前陆盆地发育时期,车排子凸起与整个准噶尔盆地南缘一起下沉,接受了上第三系沙湾组、塔西河组、独山子组以及第四系西域组沉积,形成了白垩系、古近系等地层圈闭及白垩系—新近系沙湾组砂岩岩性体圈闭[2-3]。排6井沙湾组底界面在地震剖面上表现为下削上超、中振幅中连续反射特征,沙湾组下部砂岩、砂砾岩与下伏白垩系泥岩呈角度不整合接触。车排子地区长期遭受多次构造抬升剥蚀,地层接触关系复杂,加之多期成藏与改造,形成稀油与稠油并存的特点。

1.3 构造演化与沉积作用耦合控制了圈闭

地层剥蚀线、超覆线、砂体尖灭线“3线”控制了圈闭的发育及分布,不整合结构、断层倾角、构造倾伏“3面”控制了圈闭的有效性。春风油田沙湾组具有西南、西北2个方向的物源,西南扇和西北扇三角洲砂体经过长距离的搬运,砂体物性好,成为高孔高渗的优质储层。春风油田沙湾组油藏埋深360~650 m,油层厚度1.1~10.5 m,储层岩性为棕褐色中、粗砂岩及含砾砂岩,褐黑色细砂岩,夹薄层灰色灰质粉细砂岩,沉积相以扇三角洲为主。扇三角洲前缘水下分流河道间泥岩为砂岩的上倾尖灭提供了良好的侧向封堵条件,砂体之上广泛发育的1套泥岩也为其提供了良好的盖层条件。

扇三角洲前缘水下分支河道砂体、前缘砂坝砂体和滨浅湖滩坝砂体等岩性体是沙湾组有利油气聚集区带,形成了多个有利圈闭,尽管储层较薄,平面上广泛分布。沙湾组自然电位和自然伽马曲线表现为微齿化的箱形、柱形和钟形组合,地震剖面上表现为相对中强振幅、较连续亚平行状反射特征。有效厚度电性标准:深感应视电阻率大于4.5Ω·m,声波时差大于377μs/m,平均有效厚度大于4.2 m。

2 油气输导体系特征

春风油田具备源岩-活动断层-骨架砂岩(不整合面)-圈闭构成的“T”型输导体系[4-7]。准噶尔盆地西缘发育6套烃源岩,二叠纪时整体处于压扭状态,沉积了巨厚的深湖相暗色泥岩,成为重要的烃源岩。二叠系烃源岩生成的油气进入不整合面后,不断向坳陷边缘运移和聚集,形成了西北缘油气富集带。车排子古隆起是在基底上发育起来的,经后期多次改造的继承性、间断型古隆起,是昌吉凹陷油气沿不整合面及边界大断层组成的输导体系运移的有利指向区。红车断裂是车排子地区最大的断裂,斜坡带沟通浅层的大断层不发育。红车断裂西断裂活动晚,是油气晚期纵向运移的主要通道,在其附近已发现多个深、浅层油气田。新近纪开始至今,北天山加速隆升,使得车排子凸起整体向南掀斜沉降,聚集在红车断裂带的油气遭到破坏,并向凸起之上调整至沙湾组后,沿高孔高渗的“毯状”砂体横向输导至春风地区,形成了大范围叠合连片的整装油气藏。研究发现,春风油田油气输导格架为“油源断层垂向沟通、毯状砂体横向输导、调节断层纵向调整”(见图2)。

3 原油性质分析

春风油田地层埋深浅,不具备生油条件,但处于两洼夹一隆的鼻隆区,油气富集。通过油气地球化学特征研究,该油田沙湾组稠油来自昌吉凹陷二叠系残留湖相烃源岩。由于生排烃期早、埋藏浅,并遭受多次调整,原油稠化现象严重[8-10]。油层温度26~30℃,油藏条件下原油黏度5 000~90 000 mPa·s,原油中饱和烃质量分数为55%,芳香烃25%,胶质14%,沥青质4%。原油平均相对分子质量565,而沥青质平均相对分子质量13 950。排601区块原油中C质量分数85%,H质量分数10%。其原油黏度高的重要原因是沥青质分子量高、极性强。黏温关系敏感,适合热采。

4 富集成藏模式

春风油田沙湾组富集成藏模式为“远源供烃、断毯输导、地层岩性圈闭控藏”,油气成藏的主控因素有优势相带富集、上倾尖灭、石炭系火山岩断裂等。

4.1 优势相带富集成藏

受古地形影响,南物源沉积体系东西向呈条带分布,古梁间发育水下分流河道。沙湾组平面上统计,前缘水下分支河道孔隙度30.9%~37.8%,渗透率(4 479~6 222)×10-3μm2,含油饱和度 65%~72%;滩坝孔隙度18%,渗透率 37×10-3μm2,含油饱和度 48%;扇三角洲前缘孔隙度 4.8%~8.1%,渗透率(120~685)×10-3μm2,含油饱和度26%~52%。前缘水下分支河道物性较好,油气更为富集。

4.2 上倾尖灭成藏

春风油田白垩纪早期地层,在该区由东向西层层超覆在石炭系、侏罗系之上,沉积后,上部地层遭受剥蚀,具有形成地层圈闭的有利条件,根据其西高东低的地层走向,多个尖灭带具有成藏条件。纵向上,退积型南物源辫状河三角洲前缘顶端形成上倾遮挡油藏。

该区白垩系沉积时,准噶尔盆地处于泛盆沉积坳陷阶段,边坳陷边下沉,坡缓水浅,具有河道沉积的古地貌条件;岩性为长石石英砂岩,沉积构造、粒度分析也显示出中等水动力的河道沉积特征;建立较详细的等时地震解释格架,井震联合解释发现水下分支河道相特征;在对河道沉积相认识的基础上,结合时间切片、合成记录标定及钻井录井等资料,对排1、排6三维白垩系的河道进行了追踪描述,目前共追踪描述河道55条(见图3)。按照不整合面上50 m内、横向疏导有利河道、砂体高部位三原则优选出4个有利圈闭,预测圈闭资源量1 100×104t。

图2 春风油田成藏模式示意

图3 春风油田排602—车浅1-8井白垩系油藏剖面

4.3 石炭系火山岩断裂控藏

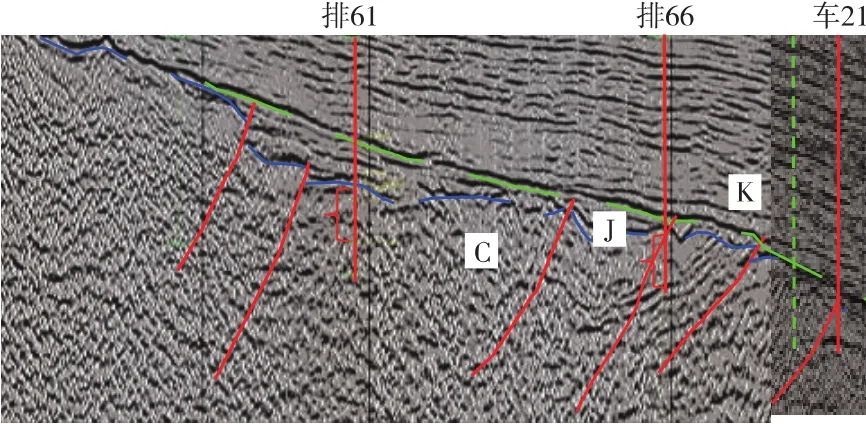

春风油田逆掩断裂带上升盘的石炭系及其上覆地层,具备形成大型基岩风化壳油气藏和地层油气藏的条件(见图4)。石炭系油气主要来源于东部昌吉凹陷二叠系、侏罗系生油岩,油气通过大断裂、石炭系顶部不整合面、内幕裂缝性储层侧向运移聚集成藏。断裂是春风油田石炭系油气成藏的关键要素:断裂控制火山岩相分布;断裂带附近火山岩裂缝发育,裂缝溶蚀性孔隙发育,储层物性相对较好;油气藏受断裂控制,南北分区(岩性,油性),东西分带(不同断阶)。排66井区上报控制石油地质储量1 659×104t。

5 勘探开发关键技术

针对春风油田沙湾组油层薄、构造特征不明显、二维地震满足不了勘探需要的问题,2008年用高分辨率地震勘探技术[11],高覆盖次数(56~114 次),高采样率(1 ms),高信噪比和小 CDP 网格(10 m×20 m),满次覆盖面积390.3 km2。室内地震资料处理采用了保幅去噪、能量补偿、提高分辨率等技术,目的层段(0.5~1.2 s)频宽为 10~130 Hz,反射主频可达 45~55 Hz。 沙湾组一段1砂组砂岩速度为2 200~2 600 m/s,平均2 400 m/s。理论上,时间可分辨最小厚度为12 m,能量可分辨最小厚度为6 m。拓频处理后,主频拓宽了10 Hz,达到47~60 Hz。通过合成地震记录标定,结合地震剖面反射特征标定储层,进行精细刻画与描述,落实储层平面展布特征。

针对沙湾组一段砂体横向变化快、分布规律不清的特点,以振幅属性为主,多属性分析、波阻抗反演等方法相结合开展研究。在地震剖面上,春风油田沙湾组油层顶为强波峰反射,油层底为强波谷反射(见图5)。振幅属性描述和沉积规律及实钻情况一致。春风油田瞬时振幅、均方根振幅等振幅类属性对预测砂体的边界效果比较明显。频率属性与砂体分布也有一定的相关性。排601-7井VSP测井求得的平均速度与该区井合成记录求得的平均速度基本一致,二者提供了准确的时深关系,保证了沙湾组底面构造图的精确性。利用该技术对该区砂体进行了精细描述,并结合成藏规律,先后部署了8口探井,钻遇1.1~16.0 m油层,扩展了稠油规模。

图4 过排61—排66—车21井地震剖面

图5 过排浅4—排601井地震剖面

针对春风油田浅层超稠油埋藏浅、黏度高、厚度薄,地层温度低,热损耗大,经济开采难度大的特点,自主研发了HDNS开发技术(水平井+油溶性降黏剂+氮气+蒸汽)[12-15],建产能 40×104t,平均单井峰值产油量23 t/d。截至2012年10月,HDNS技术已在199口水平井应用,均获得成功,累计增油51.2×104t。蒸汽吞吐第一周期,平均单井产油937 t,平均单井产油10.0 t/d,含水率55.0%,采油速度2.9%。

6 结论

1)车排子凸起多期升降和超剥作用控制了残余地层展布,正序叠加沉积过程控制了储盖组合样式,构造演化与沉积作用耦合控制了圈闭的发育及展布。油气输导格架为“油源断层垂向沟通、毯状砂体横向输导、调节断层纵向调整”;春风油田地层埋藏浅,本身不具备生油条件,但处于两洼夹一隆的鼻隆区,油气富集。沙湾组富集成藏模式为“远源供烃、断毯输导、地层岩性圈闭控藏”。

2)沙湾组油层薄、油稠,开发难度大,但有了高精度三维地震技术和HDNS的有效应用,在复杂地质体实现了高速高效勘探开发。

[1]新疆油气区石油地质志(上册)编写组.新疆油气区准噶尔盆地[M].北京:石油工业出版社,1993:385-386.

[2]赵殿栋,刘传虎.准噶尔盆地油气勘探潜力及方向[J].新疆石油地质,2005,26(1):1-5.

[3]刘传虎.压扭性盆地石油地质特征[J].新疆石油地质,2006,27(6):647-654.

[4]李秀鹏,于洁,许晶.准噶尔盆地乌夏断裂带输导体系对油气运聚的控制[J].断块油气田,2012,19(5):559-563.

[5]刘传虎.地质新认识带来油气勘探新突破:以准噶尔盆地中国石化区块勘探为例[J].中国石油勘探,2011,16(4):6-13.

[6]张江华,向奎,马立群,等.准噶尔盆地车排子地区北部地层-岩性油气藏储层预测研究[J].断块油气田,2012,19(4):437-439,449.

[7]付广,吕延防.油气运移通道及其对成藏的控制[J].海相油气地质,1999,4(3):24-28.

[8]张枝焕,李伟,孟闲龙,等.准噶尔盆地车排子隆起西南部原油地球化学特征及油源分析[J].现代地质,2007,21(1):133-140.

[9]王绪龙,康素芳.准噶尔盆地腹部及西北缘斜坡区原油成因分析[J].新疆石油地质,1999,20(2):108-112.

[10]余琪祥,王津义,路清华.准噶尔盆地车排子凸起铀砂与稠油分布特征及其叠置关系[J].石油实验地质,2010,32(5):428-433,441.

[11]刘传虎.地震属性与非构造油气藏勘探[J].新疆石油地质,2005,26(5):485-488.

[12]王金铸,王学忠,刘凯,等.春风油田排601区块浅层超稠油HDNS技术先导试验效果评价[J].特种油气藏,2011,18(4):59-63.

[13]梁涛,李刚,许璐,等.宾汉型稠油水平井产能模型探讨[J].断块油气田,2011,18(3):369-372.

[14]王学忠,刘慧卿,曾流芳.增产措施见效高峰期开发指标预测[J].断块油气田,2010,17(3):351-353.

[15]陈和平.杜66块稠油油藏储量动用程度评价[J].断块油气田,2009,16(1):57-59.