加拿大高等教育十大发展经验及其对安徽应用性高等教育体系建设的启示

2013-09-20王全林

王全林

(皖西学院 本科教学评估中心,安徽 六安237012)

一、问题的缘起

2012年5月,在安徽省人力资源和社会保障厅、省教育厅的精心组织下,笔者有幸作为安徽省高教类学术和技术带头人及后备人选赴加拿大学习培训团的一员,赴加拿大参加为期3周的学习培训。在学习培训期间,培训团通过听专家报告、参加专题座谈会、进入教室、实验室与图书馆现场学习、文化参访等多种学习培训方式,较为系统地了解了加拿大高等教育的体系布局、管理体制、大学管理模式、专业与课程设置、国际交流与合作、质量保障体系建设、产学研合作、中介组织作用等基本情况,培训团领导与专家还分别就安徽省高校发展成就与特色、安徽省与加拿大有关高校与机构合作事宜进行了交流探讨。培训结束后,笔者代表学习培训团,执笔学习培训总结报告。因此对加拿大高等教育有些感性认识与基本思考。

2010年,中共安徽省委、安徽省人民政府出台《关于建设高等教育强省的若干意见》(皖发[2010]9号),提出建立具有安徽特色的应用性高等教育体系;2011年中共安徽省委、安徽省人民政府出台《安徽省中长期教育改革和发展规划纲要》(2010-2020)(皖发[2011]5号),提出了到2020年,“全面提高教育质量,实现由教育大省向教育强省的跨越,实现由人力资源大省向人力资源强省跨越”的战略目标;2013年,为加强高等教育内涵建设,安徽省教育厅、财政厅出台《安徽省支持本科高校发展能力提升计划》和《安徽省高等教育振兴计划》(皖教办[2013]8号),将建设目标锁定为打造具有安徽特色的现代高等教育体系。

具有安徽特色的应用性高等教育体系究竟该如何建?他山之石,可以璞玉。在此,笔者拟根据对加拿大高等教育机构的所见所闻及目力所及的中英文有关文献资料,谈一谈加拿大高等教育的发展经验,并结合安徽的高等教育发展实际,略述其对安徽高等教育发展的借鉴与启示。

二、加拿大高等教育的十大发展经验

加拿大是G8工业国和世界10大贸易国之一,国土面积998万km2,位列世界第2,仅次于俄罗斯。全国分10个省和3个地区(Territory),目前人口3 300多万,其中英裔、法裔居民占其2/3。GDP总值1.563万亿美元(2010年),人均4.6万美元(2010年)。加拿大作为世界上最发达的国家之一,以笔者管见,其高等教育的主要发展经验至少体现在以下10个方面:

(一)350年历史积淀,融多种模式于一体

相对于加拿大1867年建国的时间,加拿大高等教育的发端要早于其204年。1663年,时任加拿大新法兰西主教拉瓦尔神父为培养本地牧师创立魁北克神学院,该学院的创立标志着加拿大高等教育的发端(备注:1852年,为纪念拉瓦尔神父,学院更名为拉瓦尔大学)。故加拿大建国146年,而高等教育至今已历350年。

1787年与1789年,经过英国议会批准,两所国王学院在新不伦瑞克自治领地的弗雷德里克顿和新斯科舍的温莎创办,开加拿大英属殖民地高校之先河,1802年温莎国王学院正式获得颁发学位的特许状(charter)。但是这些早期的加拿大高校都属于宗教院校。其中1所天主教会大学——拉瓦尔大学,12所基督教教会学院,此时加拿大高等教育的发展业已初具规模(一说为到1867年加拿大联邦成立后的一年,加拿大共有18所能授予学位的大学,大部分是教会大学[1](P31))。

由于教会派别之间的斗争以及生源的局限,导致早期的高校发展受到教会的掣肘。此间,为摆脱教会势力对大学发展的限制,加拿大的大学走上世俗化发展道路,转而努力寻求世俗政府的支持。1849年,上加拿大议会通过大学法案,宣布将多伦多国王学院更名为多伦多大学,维多利亚学院、女王学院作为其分校,此举揭开了加拿大教会大学世俗化的序幕。1852年曾深受圣公会影响的麦吉尔学院向英国皇家议会争取到了富有弹性、较为灵活的课程设置特许状,这标志着该校的教育世俗化;1859年,新不伦瑞克省议会通过大学法案,将弗雷德里克顿国王学院更名为新不伦瑞克大学,改组学校管理机构,废止神学教授职位,宣布教育与宗教 分离[2](P11);1877 年,3 所学院合并组建无教派属性的曼尼托巴大学,直接成为世俗的省立大学;1868年,安大略省议会颁布法案,宣布对教会学校停止拨款,1887年,安大略省议会通过《大学法案》,同意成立多伦多大学联盟,并决定为大学联盟提供财政资助。大学的世俗化为大学赢得了省级政府的财政援助,促进了大学的发展。

20世纪上半叶作为西方集体成员的加拿大卷入两次世界大战,加上接踵而至并穿插其间的30年代的经济大萧条,战争与经济危机在财政经费、高校生源与课程专业设置上影响到了加拿大高等教育的已有发展势头。如“一战”爆发的1914年,安大略省政府将多伦多大学的经费拨款削减一半,多伦多大学一度陷入财政困境。当然,面对挑战,联邦政府采取了建立军事高等院校,为退伍军人提供教育机会;采取战时政策,稳定在校生人数;成立大学咨询委员会,战争期间研究大学生军事动员方案,战后研究安置退伍军人。各省级政府也纷纷采取应对举措,如安大略省1920年成立大学拨款委员会,出台大学财政资助的长远规划。各高校纷纷采取开源节流,改善办学条件;调整办学方向,改革课程设置,以主动适应经济社会发展需求。

“二战”以后,伴随着加拿大成为西方经济发达的大国进程,加拿大高等教育得到了长足的发展,如教育经费占GDP比重长期维持在7%左右,经费保障充足,努力探索国际化与本土化高等教育协调发展道路,将高等教育的英国模式、法国模式、美国模式有机融入加拿大国家高等教育架构之内,并自成一体,保留自己独特的高等教育体系,走在发达国家高等教育前列。

(二)以公立教育为主体的高等教育结构体系

加拿大的教育主要由初等和中等教育(包括学前教育)、职业教育、中学后教育(Postsecondary Education,即高等教育)3大板块构成。多数省份在各个层次都提供成人教育和继续教育课程。

加拿大的中学后教育指在中等教育以后所实施的所有形式的正规教育,其教育机构包括大学、大学学院与社区学院等。大学与大学学院是指有权授予学位的中学后教育机构。大多数东部地区的大学是加拿大最早的大学,是由宗教机构建立起来的,而西部地区的大学则是后来由省政府建立起来的。社区学院是中学后不授予学位的教育机构,始建于20世纪60年代,在70年代后得到了迅速发展。目前加拿大全国有90多所大学、120多所大学学院、300多所社区学院或实用技术学校以及500多所私立职业学院。

对于加拿大的高等教育系统,人们习惯持大学与社区学院2分法,实际上这只是一种粗线条的划分。2004年加拿大统计署将加拿大的高等教育机构(即中学后教育机构)分为5大类型:大学与可授予学位的教育机构(Universities and Degree-granting Institutes)、学院(Colleges and Institutes)、举办成人教育或中学后教育项目的学校(School Boards that Operate Adult and Postsecondary)、政府创办的特种学院(Government Institutes)和私立职业学院(Private Career Colleges)。其90多所大学又分为本科教学型大学、一般综合性大学和有医学院的研究型大学3种类型;其他120多所左右的学位授予机构主要包括为印第安土著人开设的学位授予机构、宗教性神学学位授予机构(占绝大多数)和艺术、音乐等特殊学位授予机构;300多所社区学院主要提供3年或3年以下学制的文凭与资格证书项目,绝大多数是由省政府直接开设与监控的公立机构。

从高等教育学制看,加拿大的社区学院学制为2-3年,大学本科学制3-4年,硕士学制1-2年,博士学制4年;从学位看,加拿大的学位主要分为学士、硕士和博士3级。社区学院属职业教育性质的高等院校,主要提供社会急需的各种技术和职业培训,但也开设为学生毕业后转入大学深造所需的课程,学生授大专毕业文凭与各种证书(Diploma),但不授学位。硕士学位是要在取得学士学位资格后才可申请。

虽然加拿大各方面深受其南方近邻美国的影响,但要论其高等教育体系与美国最大的不同,也许要数其高质量的公立高等教育体系。尽管早期加拿大高等教育几乎无一例外地打上教会大学的烙印,但是经过19世纪的大学世俗化以后,除屈指可数的规模不大的教会院校外,由于省级政府长期不允许私立大学的建立,使得加拿大具有学位授予权的机构几乎清一色都是公立院校,优质高等教育集中于公立大学,这应该是加拿大与美国高等教育最大的区别之一,直到20世纪八九十年代各省才对私立院校的学位授予开禁。

(三)立法推进,为高等教育发展提供法制保障

1867年,英国议会批准的《不列颠北美法案》是加拿大建国的基本法律文件,它奠定了加拿大的联邦制度与联邦法制基础。据此,加拿大获得了自治权。由于当时全国学生仅1500人,故当时的高等教育不被纳入中心议题也就顺理成章了。但是,该法案对加拿大高等教育的发展至关重要,它在加拿大教育立法史上具有划时代的意义,它第一次在全国范围内明确了地方政府和联邦政府的主要管辖权,事关国计民生的商业贸易与国防事务等由联邦政府负责,而当时相对次要的医疗保险与教育事务则赋以各省政府。故该法案第93条将主要教育职责划归各省管辖,而联邦政府的教育职责仅限于土著居民教育和军事教育。“从联邦法的角度,它不仅保证了地方管理教育的合法性,而且确定了加拿大教育体制是以地方办学为主的格局”[3]。按此规定,地方各省依法施教,并进一步加强了具有各省特色的教育制度建设,地方教育立法体系也逐步完善。

应该说1867年的《不列颠北美法案》仅对各级政府的教育管辖权进行了规范界定,但对公民个人的教育权益缺乏规定。而作为加拿大1982年宪法主体部分的《权利与自由宪章》的颁布,对当代加拿大教育的影响深远,被加拿大学者认为是对当代加拿大教育最有影响的宪法部分。宪章颁布之后,教育不仅是公民的基本义务,而且被视为公民的基本权利之一,各级政府必须采取有效措施保证每一位公民受教育权的实现。该宪章不仅完善、丰富了教育法的权利内容,而且对各省教育起到了整合作用,推动了教育的联邦化。

以地方分权为主的联邦体制决定了加拿大省级地方立法在教育法制建设进程中具有举足轻重作用。各省教育法一般由教育法(省议会制定)、教育行政法规(省教育部制定)及地方教育法规(各地方议会制定)组成。各省自19世纪下半叶以来,相继颁布了《教育法》或《学校法》等教育基本法,确立了各省的教育基本制度和特色。如不列颠哥伦比亚省(BC省)省级政府对中学后教育的立法形成了4级结构:一是规范4所大学运行的《大学法》;二是加拿大皇道大学和汤普森河大学的自我立法;三是规范公立学院的《学院法》(College and Institute Acts);四是规范学位颁发的《学位授予法案》(Degree Authorization Acts),各私立院校在授予学位时按此管辖。

同时,在高校内部治理上,各校也普遍在依法治校理念下进行运作,以法制途径来解决办学过程中可能出现的各种利益冲突。以笔者培训期间走访过的多伦多大学为例,该校“采取聘请法律顾问与律师帮助学校依法办学,共聘请了校内7位律师和校外10位核心律师以及40多位辅助律师”[4],帮助学校把大到学校的行政规定、小到学生考试作弊处理等一切事务均纳入法律轨道内解决。

(四)教育地方分权体制使各省高等教育自成体系,高校自主办学各显神通

加拿大是一个联邦制国家,根据《不列颠北美法案》,高等教育的立法权和管理权主要在省级政府。除私人创办院校外,加拿大高校都是省辖大学,各省都有自己的高教管理系统,负责制定全省的高教发展规划及拨款事务。与其他多数主要发达国家不同的是,由于加拿大联邦政府没有统一的中央级教育部发挥作用,教育事务主要由联邦政府国务秘书部负责。13个省(区)形成了各自不同的教育运行与管理体系,各省在高校学制、学位项目设置、课程设置、考试评价等方面不尽相同,省级政府在加拿大高等教育发展中扮演了最重要的角色,联邦政府则通过立法、财政拨款与和项目资助等方式有限参与高等教育事务。对此,难怪加拿大高教研究专家格兰·琼斯(Glen A.Jones)要发此感慨,“在发达国家,加拿大或许是唯一一个从来没有国立大学、没有全国性高等教育法案、甚至没有一个指定负责高等教育事务的(联邦)政府部长的国家。”[5](P364)

以加拿大阿尔伯特省为例,到1995年该省中学后教育体系由以下6种亚系统构成:(1)阿尔伯特大学、卡尔加里大学等4所大学;(2)阿尔伯特艺术学院等12所公立学院;(3)阿尔伯特学院等5所私立学院;(4)南、北阿尔伯特技术专科学院组成的2所技术专业学院;(5)4所职业学院;(6)班芙继续教育中心等其他学校,3所护理学校、90所左右的私立职业学校、几所宗教学院、4所土著人学院、85家社区学习协会、4个社区联合办学实体。

再如,曼尼托巴省1967年前为消除宗派主义的冲突,90年间实施1所大学政策(One University),直到1967年新的2所公立大学的出现;与其他省份不同的是,该省至今仍保留从英国引进的大学拨款委员会模式(the Universities Grants Commission,简称UGC),到20世纪80年代中期,一位教育部副部长被任命为UGC的主席,这意味着该委员会在性质上已经演化为准自治的官方机构,而且成员也主要由省政府挑选。

在加拿大,诚如上文对BC省高教立法体系的分析,所有大学都是依法设立的,大学主要是由各个省专门立法批准设立的学术实体(Academic entity),大学内部的管理与运行体制则通过大学章程的设立来规范大学内部的治理结构。虽然绝大多数高校是省属的公立高等教育机构,但在法理意义上却被界定为私立的非营利性法人机构所创建,即“属于私法人(private corporations),由省级立法机构授权,在立法机关制定的框架内,自主进行管理和运作,自行聘任教师并确定薪金,独立处理大学内部事务”[6]。

大学依法设立,依法自治管理,独立处理内部事务,各校享有较充分的办学自主权。具体到各高校内部的治理结构,多数高校是“两院制”治理模式,这可能与西方大学权力之间的“分权”与“制衡”理念有关。其一是其最高权力机构——董事会(Board of Governors),负责任免大学校长,筹资与财政政策监督,处理大学的有关法律问题等;其二是评议会(Senate),是与大学董事会并列运行的学术决策机构,专司学术事务与教学管理决策。当然,也有“一院制”与混合制治理结构的,如1995年对加拿大45所大学的调查中,39所为“两院制”,5所为“一院制”,还有1所则为混合治理体制。至于校董会与评议会的平均规模,分别为27人与58人[6]。

当然,对于同一所大学而言,在不同的历史时期,其内部治理模式可能发生微调乃至嬗变。如多伦多大学内部治理结构的变化就较为经典而富于启发意义。多伦多大学的前身可以追溯到1827年英皇乔治四世对上加拿大省允许在多伦多市创办英皇学院的特许状,故皇家理事会一直是其决策机构。1850年,加拿大省政府首次通过新的大学法案,将英皇学院更名为脱离教会势力的多伦多大学,强化省政府对大学的管理。随着时间的推移,大学与政府的关系日渐紧张,到1905年,为界定两者的权力边界,安大略省政府组建的7人大学改革委员会在审议多伦多大学章程基础上,于1906年初提出了一份在加拿大大学教育史上具有划时代意义的报告,报告建议将旧有的大学评议会职权一分为二:董事会+评议会。当年,省立法机构通过新的大学法案,由此奠定了多伦多大学“两院制”治理模式的基础。时间到了20世纪60年代,在高等教育大众化突飞猛进与大学民主化浪潮风起云涌的双重影响下,主政校长比索尔为彻底解决“两院制”治理中董事会只管财务监控而不理睬学术发展、评议会只管学术决策而置财务实务于不顾的“两张皮”决策体制,提出“集中单议会制”治理理念,倡设融董事会、评议会权力于一体的“大学理事会”(Governing Council),1970年多伦多大学的146名正式代表召开大学“制宪会议”,原则通过“一院制”治理改革方案,1971年安大略省立法会通过这一新的多伦多大学法案。这一决策体制的改革“是一种适应时代潮流的创举,引起了世界各大学的注意。”[7](P86)

具体就大学自主办学而言,大学的自治性和独立性主要体现在以下几个方面:(1)自主招生,加拿大高等院校的招生没有统一的规定,不同省份的学校甚至一个学校的不同院系都可以根据自己的需要和条件制定不同的招生章程。(2)自主设置专业和专业方向,学校根据经济社会发展的需要对专业及时予以调整。(3)自主设置课程及学分,加拿大的高等学校普遍实行了弹性学制和学分制。(4)自主聘任教职员工。(5)自主进行联合办学。(6)自主开展国际教育与合作交流等。

(五)“合作教育”后来居上,50多年积淀成效明显

“合作教育”一词系由英文“Cooperative Education”翻译得来,它是一种以项目推进的教育形式,作为正式教学计划的一部分,将课堂学习时段与校外公私立机构的真实工作时段分段实施,是一种将校内的理论性学术训练与校外的实地工作经验有机结合的教育策略。国内高校目前多用产学研合作教育或产学研合作指称之。合作教育虽然发端于20世纪初叶的英美,至今已积百年之功,但是最能以合作教育著称于世的当属加拿大安大略省的滑铁卢大学,该校目前拥有世界第一的合作教育规模,而且该校自1957年创校之初就将发端于美国辛辛那提大学的合作教育思想作为立校发展的战略。目前,加拿大的合作教育历经50多年的发展,呈现出以下诸特点:

1、后来居上,覆盖面广,部分高校规模庞大。1957年起步;60年代在社区学院中得以推行;1973年成立加拿大合作教育协会(The Canadian Association for Co-operative Education,简 称CAFAE);到1987年约60所高校的2.77万名学生参与合作教育计划;到2004年,全加拿大共有78所高校的超过78 550名学生参与合作学习。至于滑铁卢大学,目前拥有学生约3.4万人(其中本科生2.9万人,研究生0.48万人),已经启动的合作教育项目超过120个,有一半以上的本科生接受合作教育项目训练,参加3个学期以上合作教育项目的学生已达到1.73万人,提供合作教育岗位的雇主人数达到4 500人。

2、集中、分散、集中与分散结合管理等多种管理模式并存。集中管理模式即学校设有独立建制的合作教育管理机构统一管理全校的合作教育事务,由部门主管直接负责,最终对学术或行政副校长负责;分散管理模式即由开设合作教育项目的各个学术院(系)自己配备管理机构或专职人员单独进行管理,合作教育事务由各自所属院系的负责人直接负责,而学校层面缺乏独立建制的合作教育管理机构的统一管理;集中与分散管理相结合模式即在学校层面设有独立建制的合作教育管理机构,在院(系)层次还同时配备有专职协调员,他们既对各自所在院(系)领导负责,同时还要接受校级合作教育管理机构的指导。当然,除此以外,合作教育在管理上还要兼顾与职业生涯教育办公室工作的对接,同时还存在一种自我指导工作团队管理模式。

3、工学交替进行模式最为常见。加拿大合作教育的最常见模式是理论课程学习与实际工作之间工学交替进行模式。在加拿大高校,每一学年多分为F、W、S 3个学期,每学期4个月:秋季学期(9-12月,F)、冬季学期(1-4月,W)、夏季学期(5-8月,S)。以滑铁卢大学的建筑学、纳米技术、软件工程等工科类专业为例,典型工学交替模式安排如表1所示[8]。大体上每一学年由2个理论课程学习学期与1个参与合作教育的工作学期构成,呈“薄三明治”模式,学生约5年毕业,其中理论学习3年,工作实践2年。

表1 滑铁卢大学工程类专业合作教育的安排模式

应该说,合作教育在学校、雇主与学生甚至于社会之间建立了多方有机的联系。因此,在加拿大高校,合作教育是多方受益共赢的。如学生在个人专业发展、提升就业与社会实践能力、直接获得劳动报酬等方面就受益匪浅,堪称最大的受益者。

(六)建立了结构严谨的立体化高校教学质量保障体系

对于高等教育质量保障问题,由于高等教育的地方化,联邦政府的实际介入并不多。但是各省级政府行动积极,总体构建了由省级教学质量保障、大学内部教学质量保障、专业协会的专业人才质量认证、外部社会的教学质量监控的立体化高校教学质量保障体系,当然像教育部长理事会等全国性中介协调机构的作用也不容忽视,从而总体上形成了如图1所示的质量保障体制[9]。

图1 加拿大大学教学质量保障机制

1、CMEC等的学位质量框架。由于没有全国性联邦级教育部,加拿大教育管辖权主要在省级政府。为加强跨省级政府的省际教育事务交流与协调,1967年加拿大各省教育部长组成了加拿大教育部长理事会(Council of Ministers of Education,Canada,简称CMEC)。为加强对教育质量的共同关注,2004年下设质量保障专门委员会,2007年CMEC发表《加拿大学位资格框架》(Canadian Degree Qualifications Framework,CDQF)声明,从程序与标准上对学士、硕士、博士3级学位的学程提出了明确要求。

作为跨加拿大诸大学间的行业性自律组织的加拿大大学与学院联合会(Association of Universities and Colleges of Canada,简称AUCC)作为大学的代表,也对教育质量保障问题发表原则宣言,提出自己的指导意见。

2、省级学程质量保障体系。就加拿大各省的高等教育质量保障而言,管理重心主要着眼于学位质量,即所谓的学程(Program)质量。每个省均设立了高等教育质量的管理机构,如安大略省的安大略省中学后教育质量评估委员会(Postsecondary Education Quality Assessment Board,简称PEQAB)、魁北克省的魁北克大学学程委员会(Comitédes Programmes Universitaires,简称CPU)、不列颠哥伦比亚省学位质量评估委员会(Degree Quality Assessment Board,简称DQAB)与阿尔伯塔省的阿尔伯塔大学教育质量委员会(Campus Alberta Quality Council,简称CAQC),而新布伦瑞克省、新斯科舍省、爱德华王子岛省3省则成立了统一的机构——海洋省份高等教育委员会(Maritime Provinces Higher Education Commission,简称 MPHEC),负责管理学位质量。

3、大学内部的教学质量保障体系。根据吴言荪等的调查研究[9],大学内部教学质量保障体系主要由4部分组成:一是建立校、院、系3级管理体制,教学质量由学术副校长兼教务长总负责,学院院长是院级教学质量负责人,直接归教务长领导,院长的主要工作是定期开展学程评估,全院的学程评估在院长领导下,由各系主任分别实施;二是定期开展2种评估——单位评估(Unit review)和学程评估(Program review),前者是针对院长或系主任任期届满时对其工作业绩的行政性评估,这是大学对院长或系主任任期内的工作业绩的全面评估,后者是针对学程(Program)的学术性评估;三是设立作为质量保障咨询服务的校级机构——教学咨询机构,如麦吉尔大学的教学服务中心、不列颠哥伦比亚大学的教学与技术中心等,它们会同有关科系,组织教师间的教学交流,期末组织学生评教;四是设法改善本科教学质量,如不列颠哥伦比亚大学就斥资1 200万加元,启动旨在提高本科生理科教育质量的科学教育计划。

4、专业协会的专业人才质量认证机制。为保证各专业人才培养质量与服务水准,加拿大的建筑、工程、医生、护士、律师、会计等49个专业协会对专业人才均设有专业认证门槛要求。各专业协会除通过对从业人员组织考试认证外,其重要的工作就是对大学有关学程(Program)进行认证(Accreditation)。如加拿大建筑师协会与工程师协会分别通过加拿大建筑认证委员会(CACB)与工程认证委员会(CEAB)负责对全国所有本科建筑学与工程学程(Program)进行专业认证。

5、外部社会的教学质量监控机制。为追求大学的绩效,外部社会相关力量也对大学教育质量进行相应的监控。大学排行就是其重要的手段之一。如加拿大国内的麦克林大学排行榜(Maclean's University Rankings),由麦克林杂志每年对各大学的办学绩效定期组织评比,列出排行榜,同时引入世界大学排行榜体系作为衡量一所大学办学水平的重要参考指标。

(七)注重发挥高等教育中介组织的作用

加拿大高等教育强烈的地方分权特点决定了高教中介组织在省际之间、省域内部、校际之间居间调停、沟通交流、协调整合、对外联络、自我权益保障诸方面发挥着重要的作用。从20世纪初开始,加拿大高等教育中介组织开始陆续出现,早期大多是纯粹为了单纯的联系和交往目的而由民间发起成立的,如加拿大大学和学院联合会与加拿大大学生运动员联合工会的产生。二战以后,随着高等教育的蓬勃发展,各种具有咨询功能的调查、评估类高等教育中介组织得到了大规模的发展。如加拿大皇家委员会、安大略省大学事务委员会、BC省麦克唐纳教育规划委员会等,它们或隶属于政府职能部门,或属于中立性独立机构,共同建构了现代加拿大高教中介机构的框架结构。到了六七十年代,加拿大有中介性质的咨询评估组织开始蓬勃发展起来。到80年代以后,为在更大视野审视高等教育的改革与发展问题,很多中介组织开始进行内部调整和改革。

根据组织成员覆盖的范围与影响面,加拿大的高等教育中介组织可以划分为全国性组织、部分省域间协作的区域性组织以及省域内中介组织。全国性组织的会员遍及全加拿大,且特定领域的影响力波及全国,影响大者如1906年成立的加拿大大学体育联合会(CIS)、1911年发起并于1917年正式成立的加拿大大学和学院联合会(AUCC)、1951年成立的加拿大大学教师联合会(CAUT)、1967年成立的加拿大教育部长理事会(CMEC)、1972年成立的加拿大社区学院联合会(ACCC)等;区域性高等教育中介组织中比较有代表性的如1974年成立的加拿大海洋省份高等教育委员会(MPHEC),它代表新不伦瑞克省、新斯科舍省和爱德华王子岛3省的高等教育系统,在省内、省际之间居间发挥协调作用,并代表3省参与联邦政府教育事务;省域内高教中介组织如1962年成立的加拿大安大略省大学评议会(前身为安大略大学校长委员会),代表安大略省17所大学与2所准会员大学的共同利益诉求。

应该说,这些高等教育中介机构在加拿大高等教育系统的可持续发展进程中,在综合协调、决策与咨询、评估与认证、合作与沟通、信息处理、对外联络与国际省际互动、相关权益保护等领域发挥了很好的作用,在一定程度上弥补了由于文化差异和分权政治制度引发的教育制度本身的局限性和不足。

(八)与多元民族文化特征相匹配的高等教育多元文化特质

从发展史看,加拿大经历了一条从“盎格鲁-萨克逊文化”到“多元主义文化”的曲折历史轨迹。作为一个有着130多个种族和民族族裔的移民国家,自从1971年10月加拿大时任总理特鲁多宣布联邦政府实行多元文化主义政策以来,多元文化教育就成为各级学校的职责与义务,延伸到高等教育领域时,就赋予了加拿大高等教育一个多维度发展的体系。到1988年《加拿大多元文化法》的颁布,它虽非专门的教育立法,但是却对此后20多年来加拿大高等教育所具有的多元文化教育特质产生了深远的影响。

1、高教管理的多元化与地方差异性。在高教管理体制上,因为缺少联邦政府层次的教育部的统辖,总体上看联邦政府对高等教育事务的介入相对有限,以各省自主管理为主,属于典型的地方分权制,同时大部分大学内部也采取分权化管理模式,各大学、各院(系)有很大的办学自主权,这就使得加拿大高等教育的办学目标和人才培养规格在适度体现国家的指导要求基础上,能够最大限度地反映地方政府和社区发展的需要。

2、高校学位课程设置的多样化。加拿大地理和文化的多样化也充分体现在大学课程设置方面。那些数万规模的综合大学往往全方位提供博士、硕士、学士3级学位课程,而那些规模不足千人的特色高校仅提供文学学士学位课程。至于社区学院的课程设置则更为灵活。

3、高校办学模式与培养方式灵活多样。在办学模式上,各省、各校一直在探索灵活多样的联合办学模式。对此,学者王北生将之概括为4种模式[4]:一是大学与学院之间的直接联合,资源共享、学分互认、共同发展,如圣力嘉学院在与约克大学联合办学中,将一个分院建在约克大学校园内,两校资源共享、学分互认;二是大学与学院在合作中衍生出新的办学机构,如格尔夫大学和罕伯学院在联合办学中所形成的新的办学实体——Guelph-Humber分院,该院拥有自己的董事会,财政独立;三是多所大学共建新的合作联盟,如安大略省10所大学共建的《护士联盟》;四是依托学院发展组建新大学,如安大略科技学院在与通用汽车公司合作发展基础上,经省政府批准,建立了安大略大学。

至于各校的人才培养方式更是灵活,“以学生为中心”的办学理念日益深入到课堂与教学,教学气氛活跃。入学申请时,学校设有为新生服务的专门网站,提供信息服务;新生开学,学生获得“一卡通”;学生学习,学校专设有学习服务中心;对某些成绩差的学生举办专门的补习班;对少数族裔学生进行语言强化训练;对残疾学生提供特殊服务;对经济困难学生提供助学贷款;对学生的毕业就业,学校设有专门的就业指导中心与生涯教育办公室,在学生与用人单位之间牵线搭桥;有特色的合作教育项目更是以工学交替方式在校园生活与真实社会实践之间搭建直接沟通的平台。

4、语言教学的多元化。受其官方语言双语制的影响,目前加拿大大部分高校使用英语教学,部分完全使用法语授课,部分则使用英法两种官方语言教学,同时允许在某些英语大学里的法裔学生使用法语提交论文,参加考试。

(九)相当重视国内与国际大学排名工作

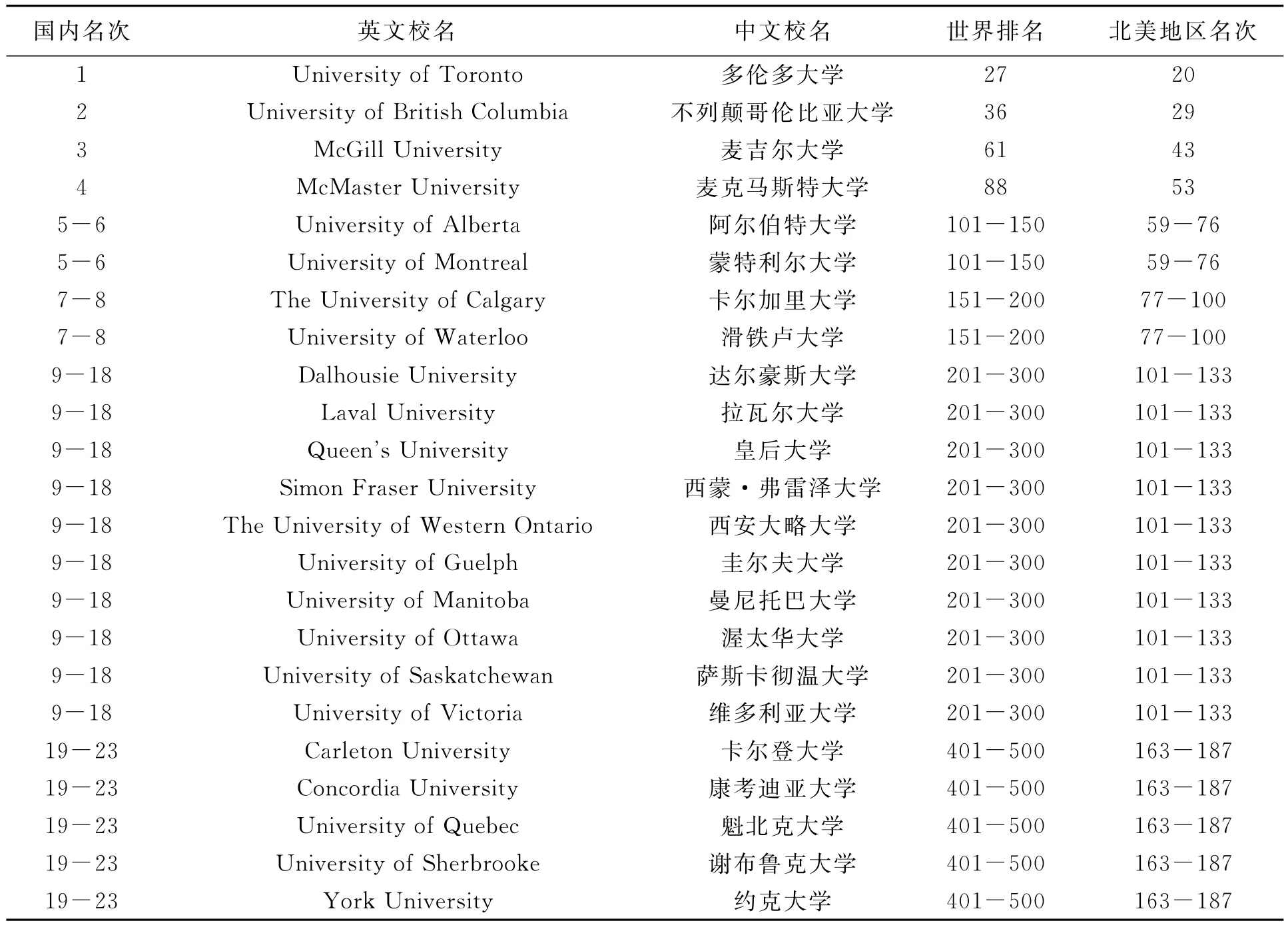

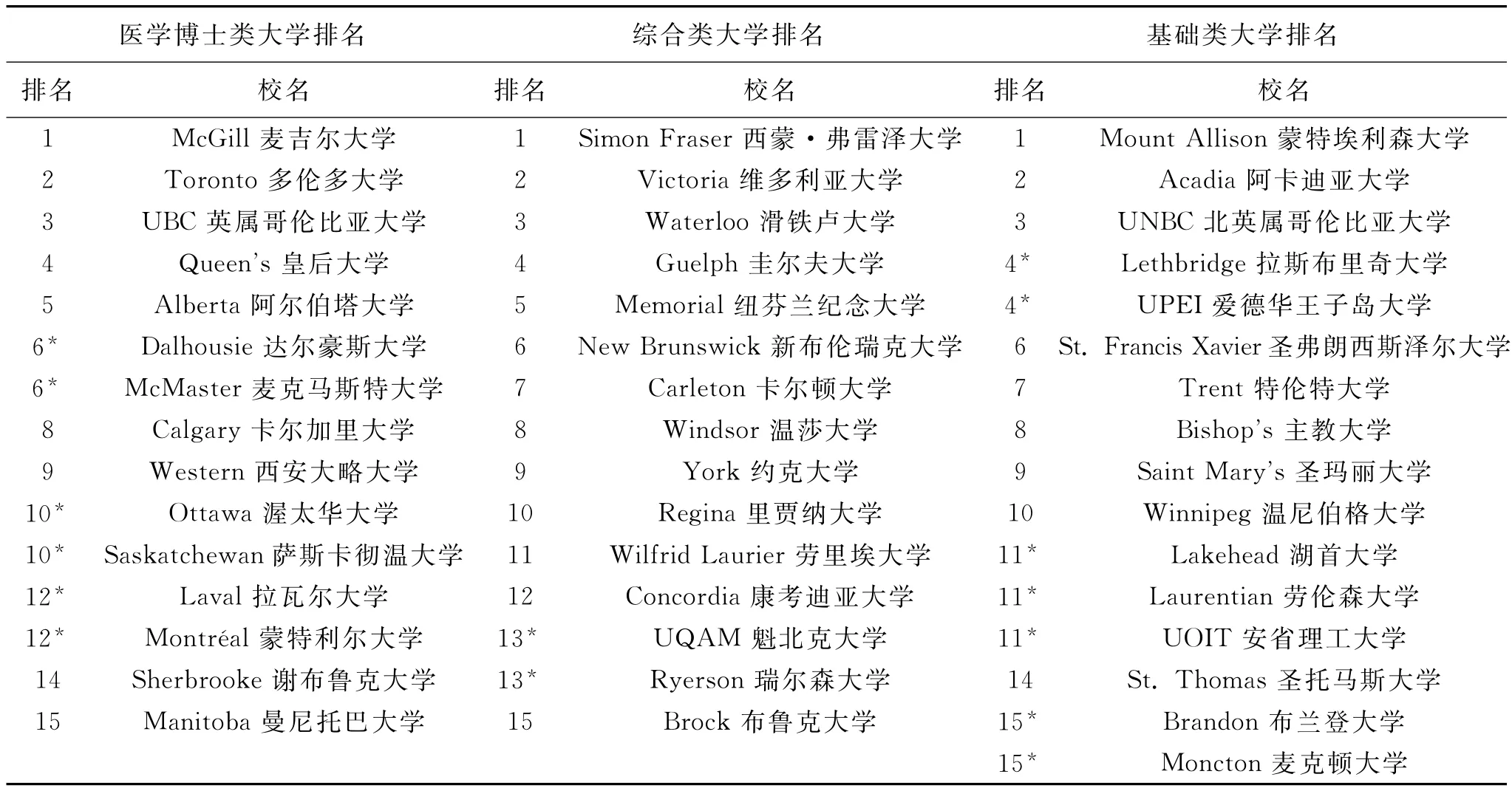

从学习培训中与加拿大有关大学的直接接触交流情况看,目前加拿大各省、各校对大学排名工作是相当重视的,尤其当排名体系中对自己院校有利的情况下。就国际排名而言,他们也越来越重视上海交通大学高等教育研究院独立研制的世界大学排名(Academic Ranking of World Universities)(500强)。以2010年为例,在世界大学方阵中,加拿大各校的世界排名、国内名次、在北美地区的名次如表2所示,共有23所大学入选全球500强,其中4所进入100强,8所进入200强,18所进入300强。进入100强的多伦多大学、不列颠哥伦比亚大学、麦吉尔大学、麦克马斯特大学分列第27、36、61、88名。就国内大学排名而言,麦克林大学排行榜(Maclean's University Rankings)是其权威指向标,它将加拿大大学分成医学博士类大学(Medical Doctoral Universities)、综 合 类 大 学 (Comprehensive Universities)、基础类大学(Primarily Undergraduate Universities)3大系统进行排序,2011年前15名排名情况如表3所示。

(十)新世纪启动国家创新战略,高端人才吸引机制成功遏制人才外流

虽然加拿大是西方最发达工业国之一,科技和经济实力雄厚,但因毗邻美国太近之故,长期深受高端人才频繁流失美国之困扰,这在上世纪90年代尤甚。据加拿大统计署统计,1999年16岁以上移居美国的加拿大人口中,49%以上为本科以上学历[10],丰厚的科研经费吸引不少拔尖人才南下美国,高校深受人才外流的冲击。为此,进入新世纪以来,为应对知识经济浪潮对国家创新体系的强烈诉求,遏制住高端人才外流趋势,并吸引国际高端人才,2002年加拿大联邦政府出台旨在提高科技创新能力的《加拿大创新战略》,具体由《知识至关重要——加拿大人的技能与学习》《追求卓越——投资于国民、知识和机会》《加拿大的优势——为国民建设强健的经济》和《推动科学技术——彰显加拿大的优势》等4部分构成。

表2 世界大学500强中的加拿大排名情况(2010年)

表3 2011年麦克林大学排行榜

该战略实施的核心是实施“首席科学家”项目(Canada Research Chirs,简称CRC),由加拿大联邦政府于2000年设立,计划于2008年前设立2 000个首席科学家职位,每年投入3亿加元用于人才引进,直接为大学吸引人才、培育科研梯队提供支持。CRC作为当前加拿大一项专为高校吸引和培养学科带头人的人才计划,分为2个级别:第1层次为具有国际领先水平者提供7年聘期的CRC,每年资助20万加元;第2层次为有杰出潜质的青年学者提供5年聘期的CRC,每年资助10万加元。为成功吸引人才,不少省份还提供相关配套资金。该项目的设立在成功挽留了一大批学术精英的同时,也吸收了世界各地的杰出学术精英,并使部分流失人才回流。据统计,在已经到位1641名首席科学家中,多伦多大学、麦吉尔大学、BC大学、阿尔伯特大学、蒙特利尔大学各获得227、138、123、98、94席,占其总数的40%以上。

该战略的第二项政策举措是推出加拿大创新基金会项目,专门资助大学与科研机构改进科研设施,基金会与省政府各资助项目经费40%,大学自筹20%。该项基金连同加拿大联邦政府原有的加拿大自然科学和工程研究基金会(NSERC)、加拿大社会和人文科学研究基金会(SSIIRC)、加拿大健康卫生研究基金会(CIIIR)等3大基金会、有关专项政府基金以及各省区设立的基金会共同为大学的科研注入研发经费。

当然,与此同时,一些省份还提供相关个人收入所得税专项减免的税收优惠政策,以吸引卓越人才到本省服务;各大学有专人负责新聘外籍教师的移民事务;同时为保护教学科研人员的积极性,还提供灵活的知识产权政策和激励措施;有的高校还采取“感情”留人手段,在各方面提供细致入微的人性化服务。

三、对安徽省应用性高等教育体系建设的借鉴与启示

(一)进一步研究总结加拿大高等教育的发展经验与特色,探索有中国特色的社会主义高等教育发展道路

在笔者看来,探索有中国特色的社会主义高等教育发展道路、建立有中国特色的高等教育体系是改革开放新时期中国高等教育强国梦的核心主题,而有安徽特色的应用性高等教育体系建设与安徽的高等教育强省梦是其重要的组成部分与建设主题之一。在探索过程中,当然离不开对国外尤其发达国家高等教育发展经验的借鉴与吸收。

而长期以来,国内对国外高等教育的研究,尤其是重要国别的研究,大多主要集中与聚焦于美国、日本、英国、法国、德国、俄罗斯(含原苏联)6国,至于对同样作为西方“七国集团”的加拿大高等教育的研究大多作为美国的“影子”明显相对不足。随着《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)和《安徽省中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)的全面实施,全国和全省的高等教育发展蓝图已然绘就,关键是如何贯彻落实。在这方面,加拿大高等教育发展经验及其所走过的道路,在不少领域值得借鉴与汲取。如大学以公立为主体、现代私立大学起步较晚的发展模式就与美国、日本模式存在极大的反差,而这恰恰与“985”院校、“211”院校、地方重点大学全为中央与省属公办大学的中国情况极为相似(尽管加拿大没有国立大学一说),因此加强对加拿大公立高等教育发展模式、发展经验的研究与存在问题的分析,对于中国与安徽省公立高等教育的发展不无裨益;同样,按照《高等教育法》与规划纲要精神,高等教育加强省级统筹是大势所趋,这方面,加拿大主要以省为主的省级管理模式,各省结合省情所打造的省域高等教育发展经验与特色推进战略,其中确有不少值得安徽借鉴汲取的成分。

(二)借力中央与省一系列促进高教发展的政策举措,全力推进安徽高教强省建设进程,为“三个强省”建设提供智力支撑

加拿大高等教育最重要的发展成就之一就是紧密结合国家与地方发展需求,由联邦政府与省级政府出台重大战略政策,为加拿大经济社会发展提供高等教育的强劲支撑。如1887年安大略省《大学法案》《1907年多伦多大学法案》就奠定了高等教育大众化之前加拿大高等教育“公立+自治”的发展传统;进入新世纪以来,《加拿大创新战略》与《学习型加拿大:2020》为其打造21世纪世界一流高等教育强国描绘了蓝图,开好了局。

目前安徽省的高等教育发展势头良好。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》的强力推进,国家促进中部崛起战略、皖江城市带承接产业转移示范区建设如火如荼,中西部高等教育振兴行动计划正在推进。就安徽省高等教育政策推进而言,2010年《中共安徽省委、安徽省人民政府关于建设高等教育强省的若干意见》出台,安徽省扎实推进“双百工程”和“质量工程”建设,全面推进高教强省建设进程;2011年中共安徽省委、安徽省人民政府出台《安徽省中长期教育改革和发展规划纲要》(2010-2020),提出2020年教育强省的建设目标;2013年安徽省教育厅、财政厅出台推进安徽高等教育内涵发展的两大计划——《安徽省支持本科高校发展能力提升计划》和《安徽省高等教育振兴计划》。这一切都为省委作出的“着力打造‘三个强省’,奋力建设美好安徽”这一重大战略举措、为安徽高等教育的加快发展注入了强有力的政策支撑元素。当前,安徽高等教育的发展,一定要用足、用好中央政府与全省的政策资源,抢抓中西部高等教育振兴行动计划新契机,全面加强高等教育现代化建设,力争办出有安徽特色、安徽气派、安徽风格的高等教育,为“三个强省”建设、加速安徽创新崛起提供强劲支撑。

(三)借鉴加拿大发展经验,深入推进有安徽特色的高等教育国际化与本土化的有机融合道路

由于历史的原因以及毗邻美国的现实,一方面加拿大英法文化教育传统的混合、美国文化教育气息的影响无处不在;另一方面,加拿大又博采众长,推陈出新,摸索出了一条尊重多元文化、多元借鉴吸收、探索有自身特色的国际化与本土化融合的高等教育发展道路。这方面,当前中国与安徽省正在全力推进高等教育现代化、国际化建设进程,如何既主动融入高等教育国际化进程,在师资、课程、生源、理念诸方面立足国际视野,主动应对全球化的挑战与国际国内的竞争;同时,又推陈出新,将之与中国高等教育传统、社会主义高等教育特色、安徽高等教育现实的有机融合,应该说,在高等教育的“徽风皖韵”打造方面还有很长的路要走。

(四)学习借鉴加拿大“引智”举措,进一步加大高端人才建设力度,推进人才强省建设进程

全球人才竞争日益加剧。在新世纪之初,加拿大联邦政府出台国家创新战略,设立2 000个“首席科学家”岗位,在全球范围吸引高端人才的举措,无疑为加拿大高等教育发展中的人才强校战略注入了一剂“强心针”。这方面,虽然国家出台了诸如“千人计划”“长江学者奖励计划”,安徽省也出台了“皖江学者”等人才计划项目,但是在国际、国内、高校间人才竞争日趋激烈的新形势下,中央、地方政府与各高校应该进一步加大力度,启动一批“首席”科学家、“首席”教授之类的领军人才计划,一方面成功吸引全球高端人才来华来皖执教,一方面培养与留住国内省内优秀拔尖人才,为安徽高等教育强省建设、人才强省建设、创新安徽试点建设注入新的正能量。

(五)进一步探索体制机制创新,打造政产学研合作、共育人才的高校与社会相互“反哺”新机制,推进应用性高等教育体系建设

加拿大以滑铁卢大学等为核心代表的“合作教育”后来居上发展模式,成功探索了一条“产”“学”结合、“工”“学”交融、共育人才的产学合作教育道路。当前对于安徽高等教育发展来说,由省教育厅、科技厅牵头,与各省辖市政府、一线企业对接的“产学研”合作项目推进方式无疑是一种成功的产学研合作模式之一。下一步,安徽省在继续巩固这一改革创新成果的同时,还应该与当前的文化体制改革、教育体制改革、美好安徽建设等社会发展领域的探索结合起来,以更加开拓的视野,推进体制机制创新,推进政学研、产学研合作,并借鉴加拿大“合作教育”模式,将单纯的“产学研”合作项目推进深入,推广到解决产业发展需求、技术研发引领、人才培养同步跟进的“政产学研用”立体化推进道路,尤其是需要将高校单纯的反哺企业技术创新这一单一模式尽快向高校与企业间互相反哺、共育人才的合作新模式转型升级,“合作育人、合作办学、合作就业、合作发展”的多方合作共赢模式理应成为当下安徽推进应用性高等教育体系内涵发展的新的路径选择。如何将高校的学术与技术资源“反哺”社会与社会获益后又“反哺”高校的人才培养工作有机结合起来,以积淀实践育人的正能量,这方面,安徽的应用性高等教育体系建设亟待出台新政,推进体制机制创新,引导政府、高校、企业3方协力推进,共同书写协同创新、实践育人新篇章。

[1]黄建如.发达国家高等教育体系变革比较研究[M].广州:广东高等教育出版社,2011.

[2]侯建国.二战后加拿大高等教育改革与发展研究[M].保定:河北大学(博士学位论文),2005.

[3]张湘洛.加拿大的教育立法及其启示[J].教育评论,2003(1):107-110.

[4]王北生.加拿大高等教育的特点及其对我国的启示[J].教育研究,2005(11):78-82.

[5](加)格兰·琼斯.加拿大高等教育——不同体系与不同视角(扩展版)[M].林荣日,译.福州:福建教育出版社,2007.

[6]黄 蓉,鲁 军.加拿大大学法人治理结构的分析[J].理工高教研究,2009(6):97-101.

[7]朱维信,卜英勇.多伦多大学[M].长沙:湖南教育出版社,1989.

[8]Engineering[EB/OL].http://ugradcalendar.uwaterloo.ca/page/Study-Work-Sequence-Engineering.

[9]吴言荪,刘誓玲.加拿大大学教学质量保障机制浅析[J].高等工程教育研究,2011(1):105-111.

[10]戴者华,师淑云.加拿大高校如何吸引优秀拔尖人才[J].中国高等教育,2004(23):44-45.