教师文化影响基础教育课程改革的实证研究

2013-09-14李孔文

李孔文

(皖西学院 思想政治理论课教学部,安徽 六安237012)

一、问题的提出

教师作为人类文明薪火的承继者,具有教学、科研、社会服务和文化传承创新4大职能,是这个专业知识分子的固有使命。“十年课改”中,教师成为影响课程改革最为关键的因素,影响着课程改革的深入推进。教师个体文化和群体文化是教师素养的普遍理解,是课程改革需要积极关注的话题。

《国家中长期教育改革与发展规划纲要(2010~2020年)》出台以后,课程改革进入“深水区”。从基础教育课程改革推进线路图来看,西北地区相对缓慢,一线教育工作者对课程改革产生较多困惑。教师教育改革在《教师教育课程标准》实施过程中得以深化,教师文化的属性与形态将会发生相应的改变,对于教师文化研究将会产生指引作用。分析教师文化与基础教育课程改革之间的关系以及相互影响,正是我们开展项目研究的初衷。

二、教师文化与课程改革的关系研究简述

根据日本学者佐藤学的总结,当代课程研究经历了两次大的范式转换:第一次是20世纪70~80年代,课程研究从量化研究转向质性研究;第二次是20世纪80年代经历了另一种范式的转换,即从课程研究转向教师研究。他认为,从课程到教师的范式转换是以教学研究为基轴展开的,教学研究的转换是从一种正规的instruction研究转向非正规的teaching研究,即从狭义的教育技术——提问、指示、例示、说明之技术的研究,转向以更囊括、更灵活的教师活动作为研 究 对 象 的[1](P383-386)。加拿 大 学 者哈 格 里 夫 斯(Hargreaves)基于多年在大西洋两岸的教学观察和教师访谈,把教师文化理解为教师与其他教师之间在教学教育活动中逐渐形成和发展起来的价值观念和行为方式。教师文化的形式划分为四种主要类型:个人主义文化、派别主义文化、人为合作文化和自然合作文化。这种划分,实际上融合了多重划分的标准[2],且学校行政与教师文化关系密切[3]。有学者认为,有效教学的研究可以大大开拓“教师研究共同体”的实践空间,有助于实现教师文化的创造[4]。对教师合作文化开始重视起来,当然有自发和组织两种方式。课程与教师的关系表现为课程改革与教师文化之间的关系。有学者认为,教师文化已经开始了从适应性到创生性的转变[5]。日本与欧美在教师文化的战略决策是相似的,即通过培养校长等学校管理职的领导能力,充分发挥校长在学校中的管理职能,协调各种关系,缓解各类冲突,来引导和创造协作主义的教师文化[6]。学校管理文化在教师文化的演变中具有重要的价值。不同学者的研究成果,为我们编制问卷提供了理论基础。

三、研究假设与研究设计

本文的主要目标是分析教师文化对基础教育课程改革的影响,前述理论为实证研究提供基本的思考空间。较多研究均为对教师文化和课程改革关联的逻辑思辨与质性分析,少有对二者关系的量化考察。我们从教师文化的形成背景、影响因子与表现方式来思考对基础教育课程改革产生的影响,从基础教育课程改革的六个方面来反观教师文化的演化与变迁,以量化方式来呈现二者的交互关系。基于项目的需要,对甘肃2012年“国培计划”120位中学教师进行了问卷调查。

此次调查问卷是教师问卷,经研究小组多次讨论,问卷初稿设计后,征求有关专家的意见并作修改,在预调查的基础上修改完善,邀请中学教师对研究工具提出意见后,完善了研究工具。调查前对中学教师进行专题访谈,调查后对被试中的若干教师进行深度访谈,从而了解课程改革与教师文化的关系,也验证问卷调查的信度和效度。调查问卷首先意图获知样本中被试所在的区域分布、学校类型、学历、职称、教学科目与年级等有关信息。问卷的主体分为两个部分,第一部分主要了解被试的性别、民族、年龄、教龄、工作单位、所处区域、最高学历及获取方式、职称、在教师专业群体中的影响等情况;第二部分主要了解被试的对于课程改革制约因素的理解、获知途径、个体教师专业发展途径、教师文化的组成、工作动力、教师文化的影响因子、所授科目的熟知程度、教学的价值、教师专业发展的影响因子与取向、教师文化的内容、教师知识、涉及教师文化的认识程度、课堂教学关注点、不满意学生的方面、成为特级教师或骨干教师的可能性、评审正高级中学高级教师职称的主要问题、专业志向、职业荣誉感以及在学校发展中对教师的衡量标准等,由20道客观题组成。调查由研究小组具体实施。为了确保调查内容的真实性和调查过程的有效性,课题组与2012年甘肃“国培计划”的各位班主任联系,对测试班级的班主任进行有关调查方法的培训,以便提供调查研究的质量。问卷采用团体填写的方法,主试由调查员担任,调查过程中被试遇到疑难问题时由主试加以解释,以便调查中获得真实可靠的消息。

四、调查数据的基本分析

本研究采取了整群随机抽样的方法,选取甘肃省2012年“国培计划”中学教师作为样本,实际发放问卷120份,回收110分,回收率为91.67%,有效问卷105份,有效率为95.45%。采用SPSS16.0统计软件对调查数据进行初步处理与分析,分为两个部分。

(一)样本中被试的基本情况

主要包括以下10个方面的内容:

1、被试样本的分布情况。此次调查对象为中学教师,来自3个地级市的7个县区。其中陇南市44人,所占比例为41.9%,西和县26人占24.8%,礼县18人占17.1%;平凉市28人,所占比例为26.67%,泾川县15人占14.3%,崆洞区13人占12.4%;天水市33人,所占比例为31.43%,秦安县6人占5.7%,麦积区19人占18.1%,秦川区8人占8.7%。

2、所教年级分布情况。初中教师为99人,其中七年级教师为40人,八年级教师为51人,九年级教师为8人,比例分别为38.1%、48.6%和7.6%。高中教师6人,其中高一4人和高二2人,比例分别为3.8%和1.9%,高三教师由于甘肃推进课改较晚,没有参加“国培计划”,因而没有施测。

3、所教科目分布情况。105位中学教师包括数学、信息、地理、语文、物理、历史、化学、英语、生物、美术和政治共11门学科,数学、地理、物理和生物教师样本较大,分别为25人、23人、16人和25人,比例相应为23.8%、21.9%、15.2%和23.8%;其他学科总计16人,比例合计为15.3%。

4、性别与年龄分布情况。被试中男女教师分别73人和32人,各占比例为69.5%和30.5%。男教师居多。样本中青年教师居多,35岁以下的有80人,占76.2%;35岁以上教师有25人,只占23.8%,反映出中学教师的年轻化。

5、教龄分布情况。样本中任课教师的教龄分布均衡,10年以下的占多数,为66.7%;10年以上的占33.3%,其中20年以上的占10.5%,说明教师非常敬业,改行转岗的不多。

6、工作单位和所在区域分布情况。样本中初中教师占多数,有99人,占94.3%;高中教师6人,占5.7%。所在区域农村90人,占85.7%;郊区9人,占8.6%;城区6人,占5.7%。农村中学教师需要面对的问题很多,在“国培计划”中所占比例很大。

7、学历构成。任课教师学历以本科居多,有85人,占81%;大专次之,有18人,占17%;高中、中师或中专1人,研究生1人,比例均为1%,说明中学教师提升学历层次挺快的,研究生学历正在成为方向。

8、最高学习获取方式。中学教师获取最高学历的方式有4种方式:统考38人,占36.2%;自考、函授与成人高考61人,占58.1%;脱产进修5,占4.8%;在职进修1人,占1%。第二种类型较多,一方面反映中学教师比较上进,另一方面说明他们的初始学历较低。统考仅占三分之一,进修类型也不多。

9、职称构成。中学教师的职称总体偏低,未定与初级的65人,占61.9%;中级39人,占37.1%;中学高级与特级最少,只有1人。中学教师的职称确实成为教师专业发展的瓶颈,结构比例与硬指标对于农村教师发展十分不利,导致教师专业发展动力不足。

10、骨干教师或教坛新星构成。样本中骨干教师与非骨干教师分别为69人和36人,各占65.7%和34.3%。农村教师通常成为骨干教师要比城区教师难多了。

(二)对问卷主体部分中20个问题的初步分析

1、采取5级计点积分处理方式,通过单样本T检验,得知被调查的教师对制约课程改革的因素都持统一态度。制约课程改革的因素,从问卷中我们得知,国家对课程改革的宏观设计、地方对升学率的追寻、与课改匹配的资源和必备的条件、教师素质、生源素质、家长和社会评价等七个方面分析各自的影响力,并对之逐一剖析。

(1)同意国家层面对课程改革的宏观设计不合理,没有考虑教育公平与均衡发展意见的有75人,占71.43%;不同意的意见有30人,占28.57%。国家层面的顶层设计,由于缺乏具体的可操作性解读,在广大农村地区影响课程改革的有效实施,进而影响到教育公平与均衡发展这是必然。

(2)地方仍然按照升学率要求学校和教师的比较普遍,同意的有85人,占80.95%;不同意仅有20人,只占19.05%。反映出片面追求升学率在地方层面仍然较为盛行。

(3)由于学校缺乏资源和必备条件,导致课改难以深入,同意的有89人,占84.76%;不同意有16人,仅占15.24%。课程改革的深入推进需要相应的资源和必备条件来保障。

(4)从教师素质与课程改革的关系上来看,二者不一致,课堂教学依旧有83人,占79.05%;不同意的有22人,仅占20.95%。说明教师素质制约着课程改革的发展,成为瓶颈问题。将来课程改革若是继续推进,必须通过教师培训,提升教师的教学素质,形成教学文化。

(5)生源素质与课程改革不相适应是现实存在,由于中学生的素质较差,可以追溯到小学阶段课程改革的真正落实。同意不适应的有79人,占75.24%;不同意的有26人,仅占24.76%。我们当然无权责怪初中学生的问题,可以反观小学阶段课程改革的实施情况。

(6)家长不支持课程改革的有65人,占61.9%;支持课程改革的有40人,占38.1%。家长是课程改革顺利推进的因素之一,缺少家长的支持,自然影响课改的实际效果。当然家长的观念也需要很好的改变。

(7)同意社会对人才评价标准与课程改革不一致的有85人,占80.95%;不同意的有20人,占19.05%。社会用人和评判标准唯分数主义,这点与片面追求升学率是一致的。

2、教师了解课改的通道有四种方式:参加校外培训、参加校内培训、从校长和同事处了解以及自己看书看报了解等。主要的通道则是参加校外培训和自己看书看报了解,各占比例为71.4%和61.9%。反映出教师对课改的认知有外在赋予和自我追寻两种方式。

3、从样本中不难发现,教师个体专业发展,主要途径有3种,自我反思、专业引领和同伴互助,比例分别为81.9%,51.4%和41.0%,以自我反思为重。说明教师专业发展需要教师的自我觉醒和对专业发展的职业认同。

4、调查发现,教师对专业群体的文化认同,要比国家文化和个人文化的程度要高得多,其比例构成为89.5%、61.0%和53.3%。教师文化建设需在教师专业组织或群体层面上多下功夫。

5、教师的工作动力来源涉及很多方面,这里罗列了8个方面:即领导认可、同行认可、发挥自我能力、职业道德、学生认可、谋生需要、能影响其他人、家人认可等。调查发现,职业道德和学生认可两个方面的影响最大,一方面是教师是良心活,教师觉得付出对得起这份工作;另一方面教师能意识到学生评价对自身的价值,因为教师成就得益于学生发展。

6、被试对教师文化涉及的方面的重要性大小依次排列为:知识体系、个人信仰、价值观念、思维风格、行为规范、性格结构、共同愿景、心理空间、态度倾向与家庭支持。反映出本期“国培计划”中的教师比较注重知识体系的构建以及个人职业信仰的形成与完善。

7、我们从基础教育课程改革所涉及的课程标准、课程类型、课程内容、课程资源、课程实施、课程评价6个方面,对调查结果进行单样本T检验,标准差都在0.8以上,标注误差都在0.1以下,两个变异系数相对稳定并呈正比。从6个具体方面来看,广大教师的熟知程度较高,分别为72.3%、95.3%、97.1%、81%、81.9%、71.5%。最熟知的是课程类型和课程内容,最差的是课程标准和课程评价。这点我们从访谈过程和课堂观察得到印证。

8、教师对影响专业成长的发展规划、职业理想、科学精神、社会责任、情感态度和团队精神等6个方面了解程度分别为47.6%、89.5%、76.2%、98.1%、92.3%、89.5%。可以看出,教师对于职业理想、社会责任、情感态度和团队精神具有较高的认识水平,所缺的是发展规划,关注近期目标和当下利益较多,对于长远目标和未来发展缺少应有的谋划,在农村教师群体中较为普遍,“撤点并校”导致农村教师向城镇和交通要道集中,升学指标迫使教师只能硬着头皮关注当下。

9、影响教师专业发展的因素有很多,其中教师职业感占41%,最为显著;其次为教师工作效率占19%;教师合作、教学团体化、教学荣誉依次衰减;教员和睦仅占1.90%。职业认同感对于教师专业发展的影响较多,为我们拷量教师职业道德找到了现实依据。教员和睦和教学荣誉相对较低,由于教师的个体性征明显,外在的奖惩对于农村教师而言实属偏少,所以两个方面的回应较少也属正常。

10、教师3种取向的专业发展,还是以个人奋斗居多,在样本中占70%,受上级指派和组织合作相对较少。教师较为认同个人努力而获得成功。

图1 任课教师对专业发展过程中的取向

11、教师文化包含3个层次:物质文化、制度文化、精神文化和行为文化是一个层次,显性文化和隐性文化是一个层次,课程文化和教学文化是另一个层次。尽管层次之间有交叉和叠合,教师的行为文化含有显性和隐性两种方式,具体通过课程文化和教学文化展开,教学文化相对于课程文化有较高的比例,说明教师对教学的理解优于课程。

12、通过调查,教学过程涉及3种知识:本体性知识、条件性知识和实践性知识,教师对于实践性知识的认同较高。有96.2%的教师意识到实践性知识的重要性,教师需要解决教学过程中的实际问题。当然,47.6%的教师对条件性知识,即与教学相关的教育学、心理学和教学法的知识了解较少或者不认同,境况令人堪忧。实践最终需要从理论上得到解释和提升。

13、调查中,我们列举了教师文化涉及的10个方面,即教育政策、经济状况、传统经验、培训制度、人事制度、教师评价、文化自觉、师德修养、教学观念和课程意识等,认识程度分别为79.1%、69.5%、84.8%、60%、44.7%、72.3%、72.3%、95.2%、99% 和81.9%。最高的为教学观念和师德修养,这与前面教师的工作动力来源和教师专业发展影响因素的分析是一致的,最低的是人事制度,说明教师对于制度文化的漠然或者不熟悉,教师文化确实在人事制度上有深层次的原因,教师多数对现行人事制度的接纳,认为超越或者人事制度创新困难。

14、从调查中发现,教师对于课堂教学最关注的是有效教学,有67.63%的教师赞同,依次是学生参与、任务完成、才情展示和组织得法,说明教师是想把书教好的。有效教学在全国的理论研究和实践探索方面已深入人心,已经成为广大教师关注的教学热点话题。

图2 任课教师对课堂教学的关注

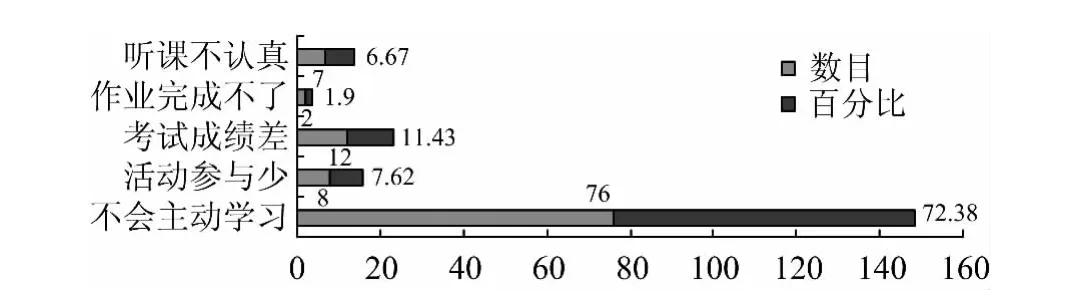

15、教师对学生不满意,可从不会主动学习、活动参与少、考试成绩差、作业完成不了和听课不认真等5个维度展开,结果显示,教师对学生最不满意的地方在于学生不会主动学习,有76位占72.38%的教师对之有共同的认识。说明教师理解的课程改革中学生自主、合作、探究的学习方式没有真正落实,同时反映出教师对学生的教学干预效果不显著。当然,教师的学生观也在转变,对于学生考试成绩差和听课不认真已经退居到较小的位置上。

图3 任课教师对学生最不满意的地方

16、自己成为骨干教师、特级教师的可能性:总体偏低,几乎不可能的占22.9%;是个目标,但有难度占72.4%;很快就能实现的仅占4.7%。所以,农村教师成为骨干教师、特级教师相当困难,教师专业成长任重而道远。

图4 任课教师成为骨干教师、特级教师的可能性

17、教师对于评审中学正高级职称的主要问题集中在指标有限和评审机制两方面,所占比例分别为36.2%和31.4%。在能力有限和人际关系两个方面也有不同程度的考虑。

图5 任课教师评审正高级中学高级教师的主要问题

18、假定当一位教师有了30年的教龄,庆幸自己没下岗占5.7%,这是得过且过的纯粹谋生取向;不做教师早就发了占18.1%,说明这部分教师对自己其他方面的能力还是有信心的,但是体现出明显的功利心,专业信念不强;成了领导很满意占1.9%,表明教师在专业发展一定阶段有参与学校管理的愿望,体现了他们主要的兴趣不在教学上;最令人欣喜的是,样本中有78位教师,占74.3%,他们的回答是看到学生的进步很开心,说明教师专业发展的最高境界不是为了满足基本的生活之需和个体的社会影响,而是以促进学生发展为旨向。优秀教师往往会与同事分享关于学生和好的教学方面的鲜活经验,不单是那些条条框框的概览性知识。合作文化中有自发和人为两种,自发的合作文化中,教师享有很高的专业成就感。

19、与周围不是教师的人相比,自己所缺最多的是物质基础占48.6%;缺少社会地位占25.7%;缺少生活幸福指数占17.1%;缺少对事业的追求占8.6%。教师对物质生活的感受颇深,社会地位和生活幸福指数皆与之相关,在事业发展上,不同教师有自己的独特理解。

20、调查得知,教师对自己在学校发展中的衡量标准主要关注教学水平和师德修养,各占比例为92.4%和81%,对于科研水平、组织活动和领导同事关系皆有不同程度的考虑。教师专业发展是需要有依托于专业群体和学校本位的,教学水平是教师成长的硬通货,师德修养形成了“一票否决制”,但尽管操作过程是软肋。

五、结论与讨论

本研究主要目的是分析和阐释教师文化与基础教育课程改革之间的关系。通过理论阐释和实证分析,作者得出的基本结论是:如果教师文化是卓越的、合作的、旨向促进学生发展的,既能促进教师个体和群体的专业发展,也能有利于基础教育课程改革的深化;反之则不然。此观点的深层次解释为:美国资深文化人类学家格尔兹认为,“文化”这个词在社会人类学领域因其所指的多义性和研究的模糊性而声名不佳[7](P103)。教师文化之所以会成为教育学领域的热点之一,是因为教师文化的多义性以及研究的模糊性影响到教师文化的实践伦理性质。多歧性与模糊性给人似是而非的感觉,难以获取教师文化与课程改革的显著性相关。这是教师文化当下研究的焦点,也是从多样性去进一步思考教师文化的分类与构造问题。

教师文化在课程改革中的作用不会因此止步,本研究主要采用的描述性分析也应该走向推断性分析,相互关系的研究在技术与方法上有待加强,其内在关联将会引起教育学界更为广泛的关注。虽然本文提出一些不成熟的看法,但是仍然有3个方面的疑问值得深究。

一是城乡教师文化在基础教育课程改革中有何种差异,不同区域、学段和科目之间的课改对教师文化有何种需求,这是需要深入的地方。城市教师是否一定优于农村教师,考试科目的教师必然好于非考试科目的教师,还很难说。教师文化离不开自己的课堂风格和教学策略,离不开自己的学校、同事和学生。由于我国幅员辽阔,民族多样,区域之间差异明显,教师文化与课程改革之间的关系可能会有不同的表现。基础教育阶段与学前教育、高等教育等阶段的教师文化差异何在,究竟有何显著区别,彼此之间能否贯通,有待于深化研究。

二是教师文化在课程文化和教学文化中各自如何表现,对于基础教育课程改革的影响力究竟有多大,也值得继续研究。佐藤学认为,教师文化的生成舞台是课堂,它的创造者是教师,根基在于课堂结构本身[1](P262)。课程改革问题多多,教师的日常生活世界和专业生活世界与课程改革关系的细微处有待发掘,教师的身体、时间和空间在课程改革中究竟是何种状况,在教师有教育性的工作和生活中,对课程意识、教学行为、学校特色、同事关系、同行评价以及学生成长等方面有何影响。优质学校与后进学校之间的教师文化差异究竟何在,教师个体文化与教师专业共同体文化之间的契合度如何把握与诠释,课程类型与专业层级决定了教师文化中的亚文化形态,从“是什么”发展为“是谁”和“在哪里”。是教师文化促进了课程改革,还是课程改革需要教师文化相适应,仍然需要深思。

三是“国培计划”带来提升中小学教师教育教学能力新的生机,国家的课程政策在执行过程中如何才能得到深刻的理解和领悟,怎样把国家级的师资培训与地方培训和校本研修有机结合起来,与“顶岗置换”结合起来,现场指导与远程教育结合起来,也是需要继续思考的问题。优秀教师的专业发展与普通教师之间究竟存在何种差异,如何推进教师队伍的整体发展。先行培训的教师与暂未培训的教师之间产生哪些文化交融与冲突。这些讨论,是推进基础教育课程改革与深化教师教育改革的重要内容,将会丰富和发展新时代的教师文化。

教育是一个缓慢的过程,教师深知课程改革不能一次完成,尤其在基础教育阶段。教师素养的更新与完善,伴随着时代要求和学生发展,这是教师教育的着力点,也是教师文化不断提升的过程,成为基础教育课程改革攻坚克难的地方。

[1](日)佐藤学.课程与教师[M].钟启泉,译.北京:教育科学出版社,2003.

[2]冯生尧,李子建.教师文化的成因、背景与意义[J].教育导刊,2004(4上):32-34.

[3]冯生尧,李子建.从目标为本课程看香港教育变革的误区和转型[J].华南师范大学学报(社会科学版),2002(1):82-86.

[4]钟启泉.“有效教学”研究的价值[J].教育研究,2007(6):31-35.

[5]刘万海.从“课程”到“教师”——课程研究域的转向以及教师文化重建[J].全球教育展望,2004(8):50-51,60.

[6]王晓燕.市场经济与知识经济时代的教师文化新构建——日本与欧美之比较[J].教师教育研究,2005(2):70-76.

[7](美)克利福德·格尔兹.文化的解释[M].纳日碧力戈,译.上海:上海人民出版社,1999.