温阳通络方治疗阳虚型脑梗死患者的临床疗效及对脑血流动力学的影响

2013-09-14王春霞

王春霞

结合历代医家论述及多年临床经验,认为阳虚是中风病恢复期的主要病机,痰瘀阻络为主要病理变化,本时期阳虚气虚为本,痰瘀阻络为标。临床应用自拟温阳通络方治疗中风病阳虚型病人疗效显著,同时经颅多普勒(TCD)检测系统监测脑血流时发现,阳虚型患者脑血流速度偏慢,而治疗后有明显改善,所以设计了本随机对照研究,以证实温阳通络方的临床疗效,并观察其对中风病患者脑血流动力学的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2010年8月—2013年2月泰安市中医医脑病科住院患者90例,按随机数字表随机分为两组。治疗组45例,男29例,女16例;年龄37岁~75岁(63.45岁±5.60岁);病程31.52d±12.45d。对照组45例,男27例,女18例;年龄40岁~72岁(61.23岁±5.84岁);病程31.21d±13.51 d。两组患者性别、年龄、病程、既往史评分、伴发疾病评分无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准 中医诊断标准参照国家中医药管理局脑病急症科研协作组1995年《中风病诊断疗效评定标准》(试行)[1],中医证候学标准参考1994年国家中医药管理局脑病急诊科研组制定的《中风病辨证诊断标准》[2],《中医基础理论》阳虚证诊断要点。西医诊断标参照2010年中华医学会神经病学分会脑血管病学组制订的《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010》[3]中脑梗死诊断标准。

1.3 入选标准 符合中医中风病诊断标准及阳虚证诊断要点;符合脑梗死诊断标准;颅脑磁共振血管造影(MRA)、经颅多普勒超声未提示颈部及颅内血管狭窄或闭塞;骨窗信号好,颅内主要血管均可监测到清晰血流信号;病程在6个月内;年龄35岁~75岁。

1.4 排除标准 经检查证实由脑瘤、外伤、血液病等引起的卒中患者;合并肝肾、造血系统、内分泌系统及心脏等内科系统严重疾病;中医辨证为火热证、阴虚阳亢证。

1.5 治疗方法 两组均按中风病常规治疗,控制血压、控制血糖、降颅压、改善脑代谢、预防感染及并发症等。治疗组在对照组基础上加用自拟温阳通络方,药物组成:附子30g,黄芪60g,桂枝10g,白芍15g,细辛6g,全蝎10g,当归15g,川芎15g,白芥子15g,熟地15g,麻黄7g,巴戟天15g,炙甘草10g。水煎2次,取400mL,早晚分两次温服,每日1剂。两组患者均以30d为1个疗程。

1.6 平均血流速度(Vm)测定 应用德国DWLDoppler-Box全数字化经颅多普勒系统,于治疗前、治疗1个月后分别测定,在检查时受试者先休息平卧10min,寻找最佳透声窗,获得较为理想的图像后记录大脑中动脉、大脑前动脉、大脑后动脉、椎动脉、基底动脉平均血流速度。

1.7 疗效判断标准 参照1995年第四届脑血管病学术会议修订的《脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准》[4]评定。基本痊愈:神经功能缺损程度评分减少91%~100%,病残程度为0级;显著进步:神经功能缺损程度评分减少46%~90%,病残程度为1级~3级;进步:神经功能缺损程度评分减少18%~45%;无变化:神经功能缺损程度评分减少17%左右;恶化:神经功能缺损程度评分减少或增多18%。

1.8 统计学处理 使用SPSS 18.0统计软件处理,计量资料用均数±标准差(±s)表示,计数资料用χ2检验,计量资料用配对t检验、独立样本t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

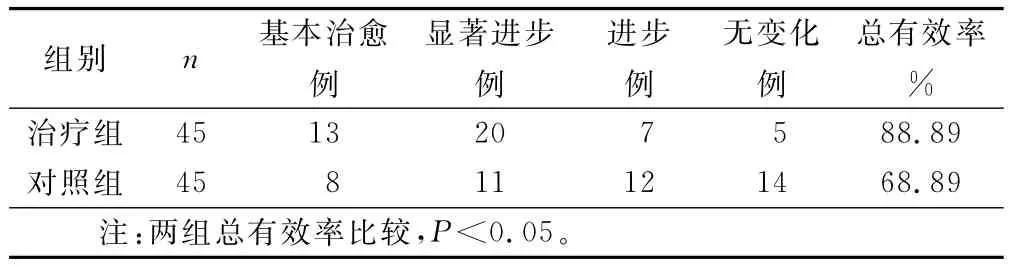

2.1 两组临床疗效比较(见表1)

表1 两组临床疗效比较 例

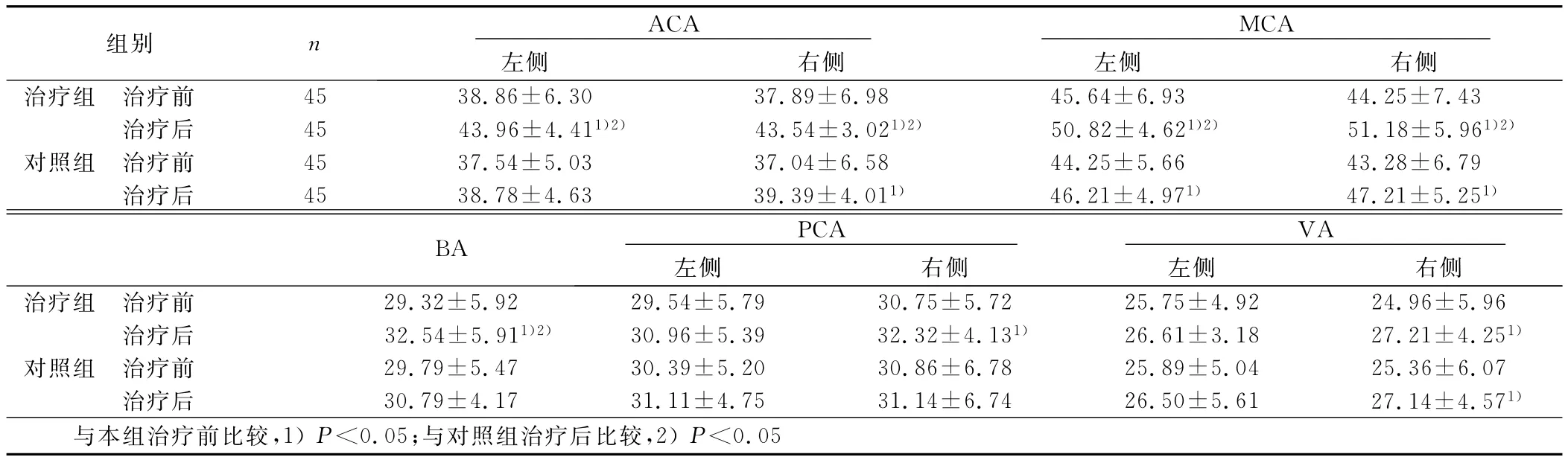

2.2 两组治疗前后TCD平均血流速度比较 两组治疗前颅内主要血管Vm差异无统计学意义,治疗组治疗后双侧大脑前动脉(ACA)、双侧大脑中动脉(MCA)、右侧大脑后动脉(PCA)、右侧椎动脉(VA)、基底动脉(BA)Vm有显著改善(P<0.05),其中双侧大脑前动脉、双侧大脑中动脉、基底动脉Vm的改善治疗组优于对照组(P<0.05)。详见表2。

表2 两组治疗前后TCD平均血流速度比较(±s) cm/s

表2 两组治疗前后TCD平均血流速度比较(±s) cm/s

组别 n ACA MCA左侧 右侧 左侧 右侧治疗组 治疗前 45 38.86±6.30 37.89±6.98 45.64±6.93 44.25±7.43治疗后 45 43.96±4.411)2) 43.54±3.021)2) 50.82±4.621)2) 51.18±5.961)2)对照组 治疗前 45 37.54±5.03 37.04±6.58 44.25±5.66 43.28±6.79治疗后 45 38.78±4.63 39.39±4.011) 46.21±4.971) 47.21±5.251)BA PCA VA左侧 右侧 左侧 右侧治疗组 治疗前 29.32±5.92 29.54±5.79 30.75±5.72 25.75±4.92 24.96±5.96治疗后 32.54±5.911)2) 30.96±5.39 32.32±4.131) 26.61±3.18 27.21±4.251)对照组 治疗前 29.79±5.47 30.39±5.20 30.86±6.78 25.89±5.04 25.36±6.07治疗后 30.79±4.17 31.11±4.75 31.14±6.74 26.50±5.61 27.14±4.571)与本组治疗前比较,1)P<0.05;与对照组治疗后比较,2)P<0.05

3 讨 论

中风病恢复期以肢体偏瘫、麻木、疼痛、屈伸不利为主要表现,多伴有气短乏力、怕冷,多见于中老年人,此时阳气渐衰,以阳虚为其主要病机,痰瘀阻络为主要病理变化。中风早期,肝阳暴亢,宣泄太过,则阳气耗伤,加之早期常因烦躁、高热、腑气不通而过用寒凉、通腑等药物,亦可戕伐阳气,最终导致阳气虚衰。中风后应用甘露醇等脱水药物,此时过利小便,必然伤阴更甚,久之,终究阴损及阳,导致阳虚。阳气不足,阳不化气,将导致有形物质的积聚,而致成痰、成饮、成瘀,阻于络脉。故中风病恢复期,本时期阳虚气虚为本,痰瘀阻络为标。

根据上述病因病机分析,治疗上当以温阳益气治其本、化痰活血通络治其标,标本兼顾以达全功。本方中附子温阳散寒,配伍大剂量黄芪温阳益气活血,共为君药,巴戟天温阳散寒,全蝎活血通络,桂枝温经通脉,共为臣药,麻黄、熟地、当归、川芎等为佐,麻黄辛温达卫,宣通经络,引阳气,开寒结,“无微不至,无孔不入”,宣通经络,与诸温药配合,可以开腠理,散寒结,引阳气由里达表,乃散寒通络之必备,其外可宣透皮毛腠理,内可深入积痰凝血,熟地于温阳通络中,可防其益气温阳而耗血之弊,“麻黄得熟地通络而不表,熟地见麻黄滋阴而不腻”,当归、川芎活血化瘀助全蝎之功,白芥子辛温入肺,通行经络,温中开胃,发汗散寒,利气豁痰,善化痰涎,皮里膜外之痰无不消去。白芍《别录》:通顺血脉,缓中,散恶血,逐贼血,去水气,利膀胱、大小肠,消痈肿;解痉止痛。白芍滋阴养血同时起到阴中求阳之效,细辛温经散寒、化饮,甘草益气滋阴、通阳,和胃,诸药相配,共凑温阳益气,化痰通络作用。

本研究显示,温阳通络方治疗阳虚型中风病,疗效显著。阳虚型患者TCD检测颅内血管Vm值低于正常,温阳通络方同时对大脑中动脉、大脑前动脉、大脑后动脉、椎动脉、基底动脉的Vm有良好改善作用,能显著改善脑血流状态。本研究观察到温阳通络方对改善大脑中动脉、大脑前动脉、基底动脉血流更具有优势,且疗效明显优于对照组,提示温阳通脉方可能通过改善阳虚型中风病患者脑血流动力学,从而提高临床疗效。

[1]国家中医药管理局脑病急症协作组.中风病诊断与疗效评定标准(试行)[J].北京中医药大学学报,1996,19(1):55-56.

[2]国家中医药管理局脑病急症科研组.中风病辨证诊断标准(试行)[J].北京中医药大学学报,1994,17(3):64-66.

[3]中华医学会神经病学分会脑血管病学组急性缺血性脑卒中诊治指南撰写组.中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010[J].中华神经科杂志,2010,43(2):147-148.

[4]全国第四届脑血管病学术会议.脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准(1995)[J].中华神经科杂志,1996,29(6):381-383.