姬塬西北部三叠系长8油藏主控因素研究

2013-09-05黄文芳李化斌

白 旭,宁 莹,黄文芳,徐 宁,李化斌

(中国石油长庆油田分公司第三采油厂,宁夏银川 750006)

1 沉积模式

鄂尔多斯盆地姬塬西北部从北部到南部的古地势变化具有坡度较小和坡降平缓的特点,以发育河控三角洲和湖泊沉积体系为显著特征,区域上沉积体系分布受长期继承性整体升降运动下形成的广阔斜坡构造背景的控制,发育了大面积的储集砂体,建立的沉积模式可以形象展示长8油藏的沉积特点(见图1)。姬塬西北部长8为三角洲前缘和三角洲平原沉积。三角洲水上平原和湖岸线主要位于姬塬西北部北部和北东部,往南则进入三角洲-湖泊沉积区,并具有从河流入湖口处形成的三角洲前缘分流河道。

2 微断层发育特征

姬塬西北部断层发育受东西向逆冲构造的影响,微断层的发育呈区带分布的特征。在西缘逆冲带,断层主要呈南北向展布,受东西向断层的分割,形成地堑、地垒式的地层分布格局;在古峰庄一带断层多为逆断层,呈北西-南东向展布,与西缘逆冲带内的断层走向呈一定的角度;红井子-红柳沟地区的断层同样以逆断层为主,展布方向近东西向,向北西-南东向偏移;在研究区的北东部盐池一带,断层以正断层为主;而在西缘逆冲带的东部,天环凹陷和陕北斜坡带上,断层表现为北部断层倾向北东方向,而南部断层倾向为南西方向(见图2)。

3 储层综合评价

储层综合类评价主要根据储层沉积相类型、砂层厚度,物性、含油饱和度以及孔隙类型分类结果,并综合考虑上述影响储层性能的各种因素,优选出储层评价的参数,对姬塬西北部长8油层组的储层进行分类和评价。

I类储层:此类储层孔隙度、渗透率高,孔隙度一般在 12%以上,渗透率大于 1.0×10-3μm2,孔隙组合以原生粒间孔发育,主要的沉积微相为分流河道、水下分流河道主河道的部位,砂体厚度一般大于12 m。此类储层是姬塬西北部的优质储层,在该区长8油层组中分布少,长81期主要分布于研究区西部李庄子~古峰庄、马庄子~大水坑~摆宴井一带,长82期则主要分布在冯记沟-盐4井一带。

Ⅱ类储层:孔隙度一般在10%~12%,渗透率在1.0~0.5×10-3μm2,主要以原生粒间孔、次生溶孔为主,主要的沉积微相为分流河道、水下分流河道,砂体厚度一般5~12 m。II类储层是姬塬西北部的相对优质储层,是长8油层组的主要储集体,在位于研究区西南部的摆宴井~盐11井一带、郭庄子~古峰庄一带、红井子~黄208井一带、中东部的池97井~冯地坑一带、中北部的峰1井~峰6井~菠萝池一带。

Ⅲ类储层:此类储层为中等储层,孔隙度一般介于8%~10%,渗透率介于 0.3~0.5×10-3μm2。主要的沉积微相为分流河道边部、天然提、决口扇,砂体厚度累积一般5~10 m,此类储层为较好储层,长82期主要分布于Ⅱ类储层的边部。

Ⅳ类储层:此类储层为一般储层,孔隙度一般6%~8%,渗透率介于 0.3~0.1×10-3μm2。主要的沉积微相为分流河道边部、天然提、决口扇,砂体厚度累积一般小于5 m,此类储层主要位于研究区西南部的摆51井以南的区域、西部的马儿庄一带、大水坑一带。

4 成藏条件

4.1 油源条件

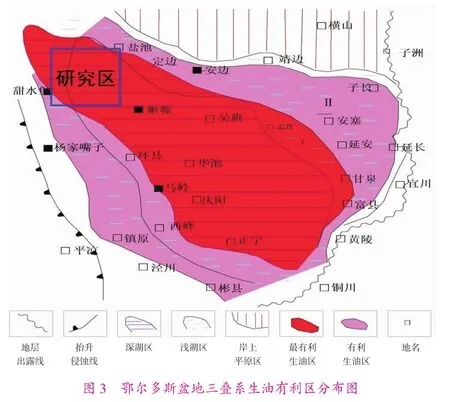

鄂尔多斯盆地延长组长7期、长6期深湖-半深湖相分布面积广,沉积的巨厚、有机质类型好的泥页岩,是延长组主要的烃源岩。长7期是湖盆最大的扩张期,湖水深、水域广,沉积了一套厚达70~100 m的灰黑、黑色泥岩,碳质泥岩及页岩,是区域上广泛分布的主要生油岩系。长7期泥岩有机质丰度高(有机炭含量平均4.27%),沥青“A”含量 0.99%,烃含量 0.63%,有机母质类型为腐泥型,有机质成熟度达到成熟阶段(Ro=0.73%~1.00%),属于好的生油岩。油源对比证实区域上延长组及延安组含油层系的油源主要来源于长7期生油岩系。长1~长6期现已进入有机质成熟演化阶段,长7期已进入成熟-高成熟阶段。姬塬西北部地区紧邻最有利生油区,能够为长8油层组储层提供较充足的油源(见图3)。

4.2 油气运移通道

姬塬西北部地区长8油层组在纵向上与长7期优质烃源岩紧密相邻,但是其位于长7期烃源岩的下部,油气受地层的高压的作用,可向下伏的长8油层组运移成藏,同时地震和测井对比所识别的局部微断层也是油气运移的有利通道。

5 成藏主控因素研究

姬塬西北部储层综合评价分析可知,长8油层组的储层大部分属于Ⅱ和Ⅲ类有利储层区域,从目前已取得的试油成分分析,认为油藏主要分布于Ⅱ和Ⅲ类有利储层区内,反映油藏受储层质量控制的特点。

5.1 长8油藏分布规律

从姬塬西北部长8油层组两个油层段储层砂体、砂体顶面起伏构造和微断层分布与试油成果的关系分析可以看出,长8油藏分布具有如下特征。

(1)油藏主要分布于三角洲平原分流河道砂体上,但是长81和长82两个油层段的砂体宽度较窄,两侧受分流间洼地泥岩阻挡。

(2)油藏分布既可以分布于砂体顶面构造的高点,如池97区长82油藏、黄48区长81油藏,也可分布于砂体顶面构造的低点,如黄36区长82油层段的、长81油层段的黄176井区油藏,长8油藏的分布与砂体顶面构造的起伏没有直接的关系。

(3)长82油藏出油井点与微断层分布关系密切、均分布于微断层发育区,长81油藏出油井点与微断层分布之间没有明显的相关性。

(4)池97井区长82油藏受对向逆断层控制形成的断背斜所控制。

综上所述,长8油藏的分布主要为储层类型控制的岩性油藏,与砂体顶面构造的起伏无直接的关系,长82油藏还受微断层和断背斜所控制。

5.2 长8油藏类型分析

姬塬西北部长8油层组油藏类型主要为岩性油藏,已经发现了众多油藏,如黄48井区、黄36井区、池97井区和黄39井区等。长8油层组油藏类型包括岩性圈闭型、上倾尖灭型、小幅背斜构造控制型,长82油藏还受微断层和断背斜的控制。

5.2.1 岩性圈闭型和上倾尖灭型油藏 该类型的油藏典型代表为盐36区长81油藏。油藏位于姬塬西北部的中南部,砂体近北西~南东方向,与长8油层组的物源方向近于平行,也即平行于分流河道流向。由于受分流河道侧向迁移作用的影响,砂体间被分流间湾的分割,呈透镜状分布,因此油藏受砂体的控制,为砂岩透镜体分布特征,同时受西倾单斜构造的影响,形成受岩性圈闭型油藏,或者形成上倾尖灭型岩性油气藏。该区黄255井周边砂体发育,而且有多层油层,试油成果长81油藏为油1.70 t/d、水0.0 t/d,而相邻的钻井黄256井砂体不发育,在二者之间形成岩性圈闭油藏。

5.2.2 断层-小幅构造型油藏 该类型的油藏典型代表为盐67区长82油藏。油藏位于姬塬西北部的中部,砂体近北西~南东方向,与长8油层组的物源方向平行。砂体受分流间洼地的分割,呈透镜状分布,因此油藏受砂体的控制,为砂岩透镜体分布特征,同时受逆断层的影响形成小幅背斜构造的影响,在盐67井区形成小幅背斜构造,在长82油藏中不发育底水,因此油藏被岩性和小幅背斜构造共同控制形成油藏。该处断层发育,这也为上覆的长7油层组的油源向下运移提供了通道,油气向下运移首先充注在盐67井的有利圈闭中并聚集成藏。

5.2.3 断背斜构造型油藏 该类型的油藏典型代表为池97区长82油藏。油藏位于姬塬西北部的中部,砂体近北东~南西方向,与长8油层组的物源方向平行。砂体连通好、储层为Ⅱ类有利,该油藏受逆断层造成断背斜构造的影响。在黄235井、黄236井和池97井区形成小幅断背斜构造。该处断层的发育,为上覆的长7期的油源向下运移提供了通道,油气向下运移首先充注在黄235井和池97井区的有利圈闭中并聚集成藏。

5.3 长8油藏控制因素分析

通过上述长8油藏分布规律分析,可以分析长8油藏成藏的控制因素,长81油藏的分布主要为储层类型控制的岩性油藏,长82油藏受储层类型控制,同时还受微断层和断背斜所控制。

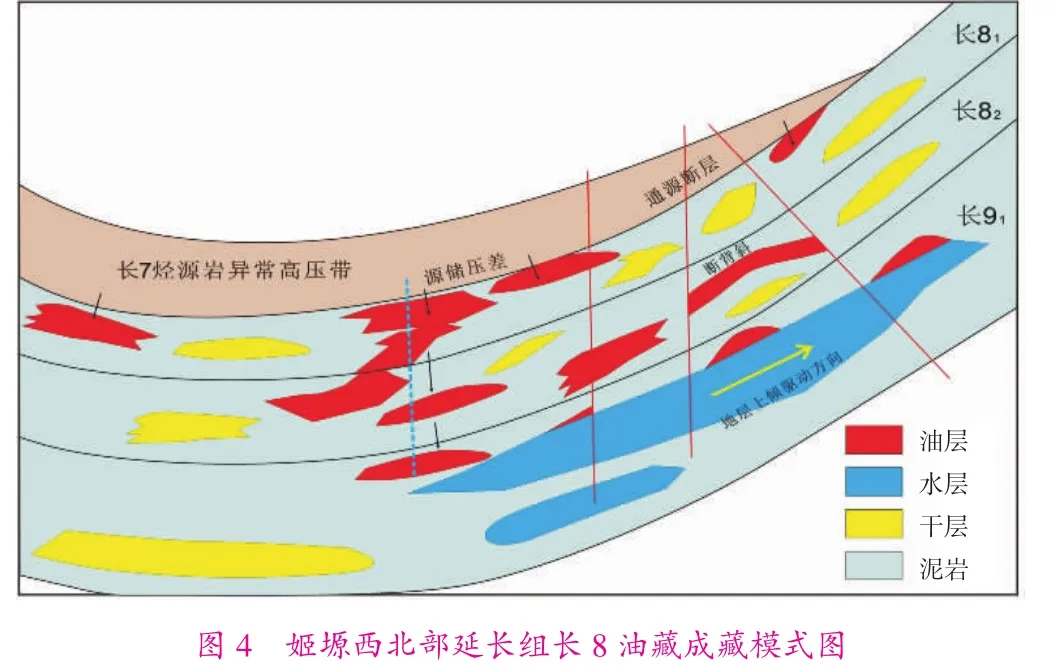

5.3.1 岩性油藏成藏模式 长7期烃源岩生成的油气在超压的压力下,首先运移到下伏的长81油藏优质储层砂体中聚集成藏,也可穿过叠置的分流河道砂体继续向下运移带长82油藏优质储层砂体中,形成岩性油藏类型,该模式是长8油藏主要的成藏模式(见图4)。

5.3.2 断背斜成藏模式 长7期烃源岩生成的油气在超压的压力下,以区内发育的微断层作为油气运移的通道向下运移,油气运移的过程中不但充填长8油藏的优质储层,也可向下继续运移到最下部的长9油藏的优质储层中。由于长8油藏的分流河道宽度小、砂体连通性较差、在分流间洼地泥岩的圈闭形成的岩性圈闭中聚集成藏,微断层与长82油藏成藏密切。

经过系统、科学的分析,认为姬塬西北部长8油层组油藏类型主要为岩性油藏,局部受微断层和断背斜的影响,形成断背斜型油藏。油气富集区主要受“优相、高渗和断背斜”的控制。

6 结论及认识

(1)结合钻井岩心、测井资料、地震资料分析了姬塬西北部微断层发育与分布,姬塬西北部断层发育受东西向逆冲构造的影响,微断层的发育呈区带发育的特征。

(2)长8油层组主要为三角洲平原沉积,长81期,研究区的南部发育三角洲前缘的水下分流河道。

(3)姬塬西北部地区长8油层组碎屑岩以粉~细粒砂岩为主,夹大套灰黑色泥岩中,往往呈砂、泥岩互层,或泥、砂互相混搅的沉积序列。储层空间主要包括粒间孔、粒间溶孔、粒内溶孔,其中剩余原生粒间孔和粒内溶孔是主要类型。

(4)储层的物性分布特征的分析,长81油层组储层的孔隙度和渗透率均好于长82油层组,依据砂体、沉积相、物性等综合因素,将姬塬西北部长8油层组储层划分为4种类型。长8油层组储层整体以Ⅱ、Ⅲ类储层为主,局部发育高孔高渗的Ⅰ类优质储层。

(5)油藏成藏规律分析认为:长8油层组油藏主要为岩性油藏,局部受微断层和断背斜的影响,形成断背斜型油藏,油气富集区主要受“优相、高渗断背斜”的控制。

[1]赵红格,刘池洋,王峰,等.鄂尔多斯盆地西缘构造分区及其特征[J].石油与天然气地质,2006,27(2):173-179.

[2]宋凯,等.鄂尔多斯盆地中部上三叠统延长组物源方向分析与三角洲沉积体系[J].古地理学报,2002,4(3):59-66.

[3]蔺宏斌,姚泾利.鄂尔多斯盆地南部延长组沉积特性与物源探讨[J].西安石油学院学报,2000,15(5):7-9.