农村“双栖”婚居现象初探:基于澧县柳荫、国富、白合三村的调查

2013-09-04杜娟

杜 娟

(湖南师范大学公共管理学院社会学系,湖南 长沙410081)

随着中国社会现代化进程的推进,我国农村婚居形式逐渐发生改变,由原来的从夫居占主导,转变为夫妻双方不再定居一方,出现越来越多的“双栖”现象。笔者通过对澧县的柳荫、国富、白合三村的实地调查发现此种变化越来越突出。如1992年-2001年间,三村共有89对新人结婚,其中实行聘娶婚的69对,入赘婚的14对,“双栖”婚的6对,“双栖”婚的数量仅占总结婚数量的6.74%。然而2002年-2011年间,三村共有74对新人结婚,其中实行聘娶婚的23对,入赘婚的6对,“双栖” 婚的45对,“双栖” 婚的数量占总结婚数量的60%以上。正是基于此种现实,本文试图通过理论指导与实践考察相结合的方法,对双栖婚居的内涵、成因、影响等基本问题作出探索性的思考和分析,以期引起学界对其研究的重视。

一、“双栖”婚居的基本内涵

婚后居住地的不确定性、女方户口的不变性和子女户口所在地的不确定性、子女姓氏的不确定性构成了“双栖”婚居的基本内涵。

首先,“双栖”婚居的青年男女婚后的居住地具有不确定性。“双栖”婚居的青年男女婚后的生活不固定在男方或女方家庭,而是有选择性地在男女双方来回流动,它是传统婚居形式的一种变形,是聘娶婚和入赘婚的互补。这种婚居形式的流动性是相对的,婚后青年夫妻并不是高频度地在男女双方家庭进行迁徙,而是在经济实力相对较好的一方较长时间居住,但又经常回到另一方父母那里居住一段时间。笔者之所以将这种新的婚居形式定义为“双栖”,正是为了表现出这种婚居形式所体现的在男女双方家庭的双向流动性,是为了区别于传统的婚居形式的单一流动性。

其次,“双栖”婚居男女婚后女方户口保持不变、下一代子女的户口具有不确定性。“从夫居”是我国传统家庭中的主要婚居模式,即婚后女方户口迁入男方家,跟随男方居住,婚后所有生活都划归于男方家庭。女方在财产、族籍、责任义务等方面与娘家脱离关系,与娘家只存在着感情上的维系。下一代子女的户口跟随着男方家庭,子女的姓氏跟随父亲[1]。在“双栖”婚后居住形式中,青年夫妇双方户口都保持不变,而下一代子女的户口不会像传统的“从夫居”那样跟随着父亲家庭,而是根据双方家庭所在地相关政策的利弊及经济条件再做理性的抉择。

再次,“双栖”婚居夫妇孩子的姓氏具有不确定性。“双栖”夫妇的子女姓氏并没有固定的模式,具体由夫妻双方共同商定是随父姓还是随母姓。例如澧县农村地区“双栖”婚居的双独夫妇子女的姓名中一般不会像传统的父系家族制度一样,子女只跟父亲姓,他们所生子女的姓氏一般由夫妻共同商定,有的跟父亲姓,有的跟母亲姓,但调查中发现孩子姓氏取决于谁主要还是取决于男女哪方父母更有实力。

二、“双栖”婚居现象产生的主要原因

唯物主义历史观告诉我们:“一切社会变迁和政治变革的终极原因,不应当到人们的头脑中,到人们对永恒的真理和正义的日益增进的认识中去寻找,而应当到生产方式和交换方式的变革中去寻找。”[2]“双栖”婚居现象的出现不是偶然的,它是一定政治、经济、文化条件的反映。具体看有以下几点:

1.政治因素

政治,此处主要指政府、政党等治理国家的行为。由政党、政府等公权力选择和制定的,旨实现公共利益的规范和指导有关机构、团体或个人行动的法律、制度即是此种政治的体现。作为政府、政党等治理国家行为的计划生育制度和养老制度的政治原因是引起农村“双栖”婚居的主要原因。这主要是计划生育制度使得独生子女家庭越来越多,而现行的养老制度又使得农村“有女无儿”家庭的养老问题越来越突出,农村社会个体在应对独生子女养老问题之时,“双栖”婚居形式也就应运而生。

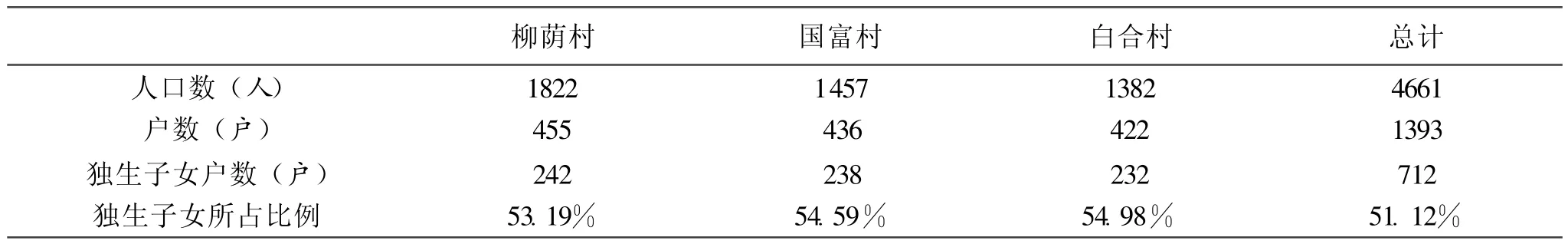

也就是说,农村“双栖”婚居现象的出现是计划生育政策实施的结果。在中国的社会发展历程中,生产力发展水平落后,在农业生产中男性占据主导地位,而妇女处于从属地位,从而增强了男性地位,妻子为丈夫生育属于他的儿子,以继承财产,且父权时代的家庭财产继承为“单系继承”,传男不传女[3]。因此,婚姻不仅是一件两性结合的简单事,而是关系到一个家庭甚至一个家族的发展,一个家庭男孩越多,意味着一个家庭越具优势。在中国传统社会,“男尊女卑”、“多子多福”等思想在农村传统家庭文化体系中根深蒂固。然而,自从我国实行计划生育政策以来,“晚婚、晚育、少生、优生”成为当代家庭的生育导向。如以调查的澧县柳荫、国富、白合村为例,2011年底三村共有4 661人 (其中柳荫村1 822人,国富村1 457人,白合村1 382人),1 393户 (其中柳荫村455户,国富村436户、白合村422户),其中独生子女家庭712户。如表1所示:

表1 2011年柳荫村、国富村、白合村人口统计情况表

由表1可知,三村的独生子女家庭户数占三村总家庭户数的一半以上,独生子女数目相当庞大。因此,独生子女家庭开始成为20世纪80年代以来一些农村地区的主要家庭结构模式,双独家庭结合的婚姻类型也越来越成为主流。在这样的时代背景下,无论是父母赡养还是财产继承都离不开独生子女,孩子与父母之间都有着空前的情感依赖。农村独生子女,作为家庭和父母的唯一支撑力量,即便是女孩子也要承担起以往男孩子的责任和义务。因而,在计划生育制度的影响下,农村独生子女需要承担起男女双方家庭的责任,也就形成了婚居的双向流动,即“双栖”婚居形式。

同时,养老制度也是产生这一现象的重要原因。养老问题是农村家庭关系中的主要问题。著名社会学家、人类学家费孝通先生在分析认为中西方家庭在赡养父母抚养孩子方面的方式是不同的,中国是“反哺模式”,西方是“接力模式”[4]。相比较西方“接力模式”,中国的养老问题没有推向社会的传统,更多的是由下一代子女来承担,养老问题主要作为一个家庭伦理问题被国人所熟知。所以,家庭隔代抚育与反哺的代际关系是中国一种特别的家庭保障制度[5]。新中国建立以后,我国农村社会保障制度不断完善,养老问题有了制度的扶持。但是,改革开放尤其是实行市场经济以来,农村的社会养老政策不能完全适应社会发展变化的需要,尤其是不能建立起符合社会主义市场经济的农村社会养老保障体系。总体来说,我国农村仍然以传统的家庭养老为主,养老是中国所有农村家庭都必须解决的问题。在这一背景下,如何实现双方父母的赡养正是“双栖”所面临和解决的主要问题。在“双栖”婚居形式中,青年夫妻双方都能在一定程度上确立对父母的养老义务。而在农村传统文化中,在男婚女嫁婚姻形式中,夫妻以赡养男方父母为主,在入赘的婚姻形式中,夫妻则以赡养女方父母为主。但“双栖”婚居形式在否认传统从夫居、从妻居基础上,使得双方父母的赡养都成为夫妻义不容辞的责任。

2.经济因素

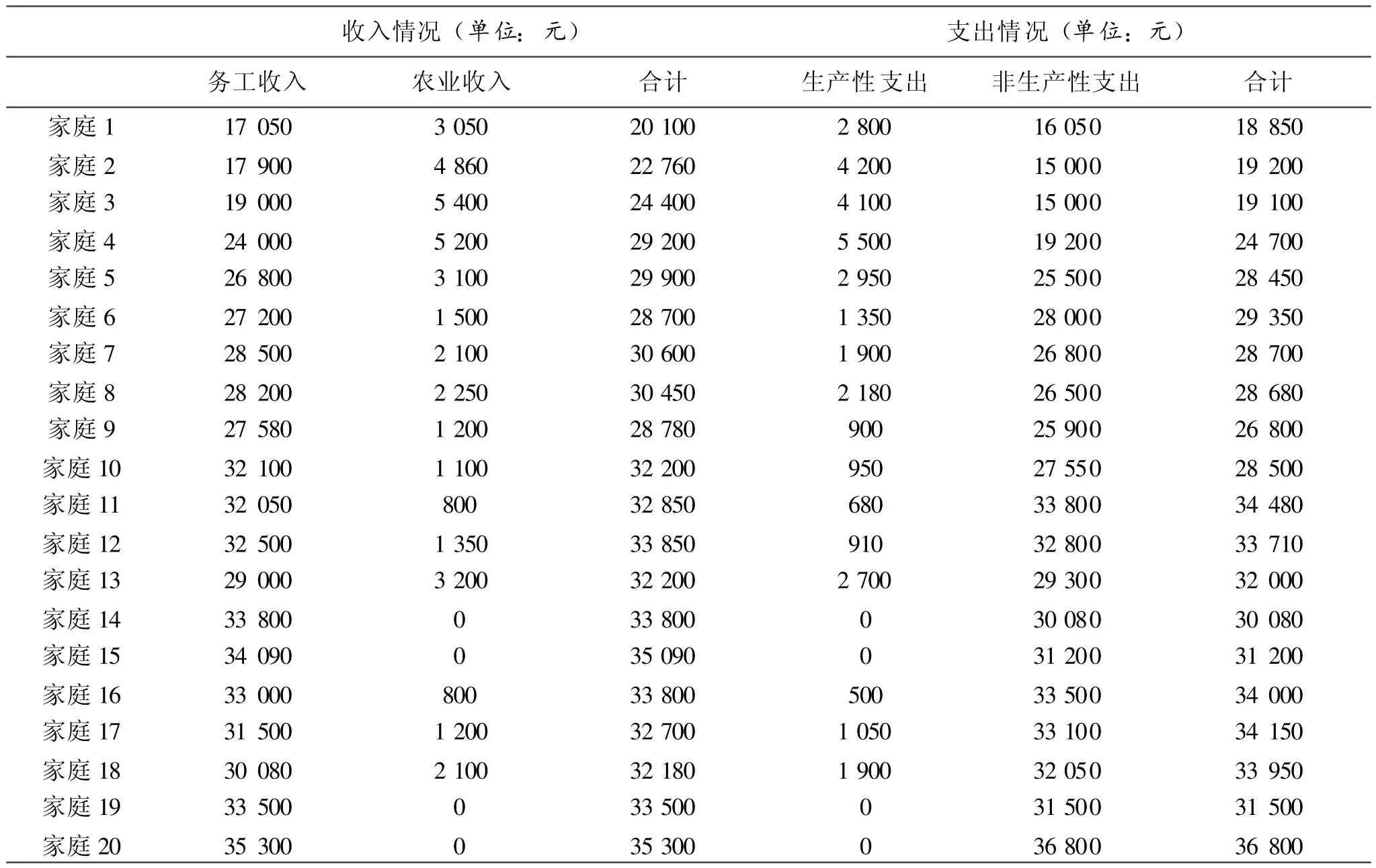

经济因素是推动社会发展的根本力量。在农村婚居形式变迁的过程中,经济因素起着非常重要的作用。经济的发展改变了传统的农耕生产模式、农村家庭模式,同时也影响着农村“双栖”夫妇的经济状况。随着社会经济的发展,农村婚居形式也发生了相应变化。经济社会推动农村“双栖”婚居现象的出现主要体现在三个方面:一方面是市场经济改变了传统的农耕生产模式。市场经济要求广泛利用各种市场资源,在极其广阔的时空范围内进行生产,而不是像传统的自给自足的自然经济那样局限在一个区域范围内,不再是程式化的日出而作,日落而息。市场经济为人们提供了更多的工作岗位和就业机会,使人们获得了更大的劳动自由。这就极大地改变了中国人安土重迁的观念。例如在笔者所做的田野调查的澧县农村,年轻人大多数在距离家两三小时车程的县城、地市务工谋生。可能由于活动范围的关系,他们中的大多数也都选择在这个空间范围内的配偶结婚。结婚以后,很多农村人既继续原来的工作又不放弃老家的农田,或在女方或在男方家居住,多数“双独”甚至“单独”夫妇都会选择“双栖”居住形式开始新的家庭生活,越来越多的年轻人会根据工作需要、交通便利等条件来选择自己的居住地。另一方面,经济的发展改变了传统的家庭模式。自然经济是以家庭为单位的经济方式,在此种经济背景下,家庭是全职全能的,因此要求家庭规模较大。在市场经济条件下,家庭的规模在不断缩小,“四世同堂”式大家庭已基本成为过去,一对夫妇及其孩子组成的“核心家庭”已取而代之成为目前最普遍的家庭形式。一对夫妇及其孩子组成的家庭模式,不再像大家庭那样拥有责任分担的可能,赡养老人的责任完全落在孩子身上,独生子女结婚后,必须在男女双方的家庭之间流动性居住。最后,“双栖”夫妻相对薄弱的经济能力与过重的赡养负担之间的矛盾,是推动农村“双栖”婚居现象出现的直接经济动因。为了更好地了解当地独生子女父母的经济积累情况以及双独夫妇面临的经济压力,笔者又在被调查地随机选取了20个家庭,对被调查的“双栖”家庭中青年夫妇的收支情况分别进行了简单统计 (见表2):

表2 三村已婚“双独双栖” 夫妇2011年收支情况统计表

由表2可知,三村“双独双栖”婚居夫妇的年收入大多在20 000~35 000元之间,从调查地的实际情况看,“双栖”婚居家庭收入以劳务收入为主,农业收入相对较少,有些家庭甚至不存在农业收入。70%的“双栖”婚居家庭收入大于支出或收支基本平衡,每个家庭年平均节余只有2 058元。值得注意的是,高达30%的“双栖”婚居家庭支出大于收入,一些困难家庭的收支差距还比较大。青年夫妇结婚以后,通常既没有丰厚的财产储蓄,也缺乏充足的经济来源,家庭经济能力相对薄弱,但却要面临赡养四位甚至更多老人的同时还要抚养孩子。他们承担的生活、经济压力非常之大,就更没有条件盖新房“另起炉灶”,这就促使他们不得不实行“双栖”婚居形式以缓解矛盾和解决家庭问题。

3.文化因素

文化是社会变迁的内燃机。人类社会发展的历史表明,文化对新的社会现象形成的先导作用十分明显。蕴藏在社会生活中的文化精神,以一种新的价值理念为人们超越旧的生活行为模式,提供思想支撑[6]。农村“双栖”婚居现象的出现也有着其特定的文化思想因素:一方面是男女平权思想的影响。新中国成立后,党和政府一直努力宣传男女平等,不断提高妇女地位,妇女人格、学习、劳动权以及理想、追求,普遍受到社会的尊重。尤其值得指出的是在法律上,我国妇女与男子一样获得了家庭财产所有权和继承权。在新中国“妇女能顶半边天”成为中国男女平等观念进步的一个标志。例如在对调查点的45对“双栖”婚居青年夫妇进行访谈时,除了正处于怀孕期间外的6个妇女,其他85%以上的妇女都承担起家庭年收入的40%—60%。在男女平等价值理念的影响下,男方在女方家庭居住时,低人一等的羞耻感不再如同传统社会那样强烈。男女平等观念要求妇女也要承担起男人的责任,成为家庭关系中平等的一方,因而,农村独生子女结合的婚姻必然要兼顾其男女双方的家庭。

另一方面,是新型婚育观念的影响。传统的农村婚育观念崇尚的是“早婚早育、多子多福、重男轻女、传宗接代”等理念。我国是一个有着两千多年封建历史的国家,旧的生育观念在人们的生育行为中还有着根深蒂固的影响。随着时代的发展、社会的进步,以及党和政府的政策宣传,人们逐渐摒弃旧的生育观念,树立其科学、文明、进步的婚育观念。新型婚育观念的普及对农村“重男轻女、传宗接代”等落后观念进行了颠覆,让人们认识到生男生女都一样,不再盲目因为传宗接代而追求生育男孩。据统计,2001—2010年间,笔者调查的三村出生性别比一直处于正常范围,一直都在103—108.8之间浮动[7],说明近年来的政策宣传对澧县农村地区的婚育观念产生了影响,传统“续香火”观念的淡化,使得夫妻双方,尤其是男方并没有迫切的为家族“延血脉”的“责任感”,因而也不会一定严格要求遵从传统的婚居形式。

三、“双栖”婚居对家庭生活带链的主要影响

在交互联系的社会网络中,一种新的社会现象的出现,必然会带来一系列的社会影响。作为一种源于当前政治、经济、文化现实的新兴的农村婚居形式,对农村社会发展也有着自身的影响。笔者这里主要基于家庭这一社会单位来探讨此种婚居所具有的直接影响。

首先,农村“双栖”婚居现象的出现将在一定程度上解决独生子女家庭的养老问题。中国社会的发展过程中,“从夫居”一直在农村社会占绝对主导地位,婚后的夫妻只负责男方父母养老。即使偶尔有“入赘”婚姻形式作为对从夫居的补充,但这种从妻居形式本质上还是对从夫居形式的模拟,因为男性以“入赘”的方式嫁入女方家庭中,定居于女方家庭,赡养女方父母。而“双栖”婚居形式是从根本上颠覆了“从夫居”模式,不固定一个居住地,不只是赡养一方父母,而是对双方父母都负起赡养的责任与义务。正因为两边都是家,因此照顾双方老人,是“双栖”夫妇应尽的孝道,平时他们会尽力平衡给予双方父母的经济支持、精神慰藉与生活照料。即使他们偶尔出去工作或者回另一方父母那里小住几天,也是与父母处于一种“分而不离”的状态,这样就会大大增强独生子女父母尤其是女方父母养老的“安全感”。“在什么时候,用多长时间,与哪位老人在一起,用什么态度和心情,为哪位老人做了什么,我们都会尽力去协调平衡。”柳荫村的28岁小伙ZD如是说。

其次,农村“双栖”婚居将对家庭内部的权力结构产生较大影响。一是纵向来看,传统的家庭里,不管是从夫居住还是从妻居,固定化的居住形式使家庭内部的代际关系尤其是婆媳关系及女婿与岳母的关系占据家庭权力结构的主要地位。一般双方会以不断冲突的形式来表达各自的利益,但在“双栖”婚居形式中,青年夫妻则大多在家庭权力结构中占据主要地位。例如调查点45对“双栖”婚居夫妻中,78.2%的“双栖”夫妇认为,正因为他们的居住地相对来说并不具有固定性,当觉得和一方长辈相处不好时,他们就会选择移居另外一方来逃避紧张的代际关系。这种格局在一定程度上削弱了父母对子女的支配能力,而青年夫妻在代际互动中就拥有了更多的主动权。二是横向来看,在旧社会大多数从夫居的家庭里,妇女没有发言权,没有争取人身平等的权力。家里的大事多由父亲或丈夫独决,家庭内务则有婆婆决定,妇女处于从属地位。“双栖”婚居形式是对我国传统的“父为子纲,夫为妻纲”观念的极大挑战,如图1所示:

图1 传统家庭与“双栖”家庭男女权力对比图

当调查点45个“双栖”夫妇的祖母被问及“家里大事小事一般谁做主”时,除了12个祖母已经过世的家庭外,余下91.65%的家庭回答基本都是“我们女人没见识,家里大事小事都听他(老公)的”。而当“双栖” 的青年妇女被问及同样问题时,28个妇女回答基本都是“家里大事小事基本都由自己做主”,13个妇女回答基本都是“小事由我做主,大事由两人商量着定,要是什么事情都让我绝对服从的话我就和他分家搬去另一边,反正两边都是家”。因此,“双栖”婚居形式在一定程度上使农村女性从传统的“男尊女卑”“男主女从”的家庭关系中解放了出来。

再次,农村“双栖”婚居将对家庭内部的代际关系也产生深远影响。传统的“从夫居”婚居模式中,婆媳关系一直是一个较大难题。从道德伦理来讲,婆婆占据主导,媳妇处于从属地位,婆媳发生矛盾时,从微观上来看,此种是以男性在家中的权力中心为基础的。从宏观上看,婆媳矛盾就是把男女之间的对立转移到女性之间的矛盾。通过这一矛盾,“男尊女卑”社会结构得以维系。“男尊女卑” 的社会价值观与微观家庭相结合,从一开始便把婆媳关系放在了相互敌对的层面上,女性在嫁到男方家庭后,要独自面对对自己有权力却没有感情基础的婆婆。婆媳关系本质上就是围着一个男性而展开的,她们有共同的感情对象——婆婆的儿子和媳妇的丈夫。婆婆认为,儿子与自己有无法隔离的血脉关系,她把生活的希望和重心全集中到他身上,儿子应该孝顺她;而对于媳妇,她为了丈夫嫁入一个完全陌生的家庭中,她来到这个家庭的唯一原因就是丈夫。当婆婆和媳妇发现儿子或丈夫对自己的关心与期望值有差异时,就会把矛头指向对方,认为这一结果来源于对方的存在甚至挑拨。而“双栖”婚居形式中,男女新组建的小家庭相对于双方原有的家庭来说是一种“分家”状态,时空的间隔可以在一定程度上缓和农村“双栖”家庭婆媳之间的矛盾。案例:XY是白合村50年代末期出生的女性,其儿媳妇是村里最早实行“双栖”婚居的夫妇,当被问及“平时与儿媳妇矛盾是否尖锐”时,其回答是“她(媳妇)两边跑,有时即使回来小住几天就又轮去她自己父母那里,平时家里冷清都盼着他们回来,哪里还会有多少矛盾。”因此,“双栖”婚居使婆婆与媳妇在家庭内务上少了权力上的争夺,在空间上也有所间隔,这就在一定程度上解决了传统尖锐的婆媳矛盾。

[1]李树茁,靳小怡,费尔德曼.当代中国农村的招赘婚姻及其人口与社会后果:来自三个县的调查发现 [J].西安交通大学学报(社会科学版)2006,(10):42-46.

[2]马克思恩格斯选集 (第三卷)[M].北京:人民出版社,1995:741.

[3]王琼.乡村治理背景下的村民婚姻生活变迁 [D].华中师范大学,2007.

[4]费孝通.乡土中国·生育制度 [M].北京:北京大学出版社,1998:199.

[5]申美玲.中国家庭养老问题的伦理思考 [D].湖南师范大学,2006.

[6]刘少林.广西少数民族婚姻习俗的文化透视[J].广西师范大学学报 (哲学社会科学版),2004,(1):28-35.

[7]数据来源:张公庙乡第六次人口普查结果.2011,(3):12.

注释:

①由于学界对男女双方流动性的婚居形式研究还未开启,笔者为了研究的方便,将农村男女双方的这种流动性居住行为称作“双栖”现象,将此种婚居形式命名为“双栖”婚居形式,以区别于以往的从夫居和从妻居.