杀铃脲缓释微胶囊制备表征及缓释性能的研究

2013-09-04关桦楠李晓灿严俊鑫迟德富

宇 佳,关桦楠,田 可,李晓灿,严俊鑫,迟德富,*

(1.东北林业大学林学院,黑龙江哈尔滨150040;2.哈尔滨商业大学食品工程学院,黑龙江哈尔滨150076;3.东北林业大学园林学院,黑龙江哈尔滨150040)

由于传统农药剂型的有效利用率低,流失率高,不仅在经济上造成浪费,同时造成大面积的环境污染,对食品的安全也构成很大威胁,因此农药新剂型的开发一直被视为国内外的研究热点[1]。将微胶囊技术引入农药剂型的改良,利用新技术制备农药核壳结构的新剂型,已成为新型农药研制的一个发展趋势[2-3]。微胶囊技术是利用天然或合成的高分子材料将固体或液体物质包埋起来,形成具有半通透性或密封囊膜的微型胶囊技术[4]。该技术通过密闭的或半透性的壁膜将活性物质与周围环境隔离开来,从而达到保护和稳定芯材、屏蔽气味或颜色、控制释放芯材等目的[5-7]。层层自组装技术(Layer-by-Layer,LbL)是近年来发展起来的新自组装技术,该技术的主要特点是在荷电的基材表面通过静电相互作用交替地吸附上带相反电荷的聚电解质离子。利用该技术制备新型微胶囊能够提高药物包封率,控制药物释放速度,而且工艺较为简单[8-10]。但是,目前利用这个技术对农药的微胶囊制备的报道很少。周斌等[11]使用壳聚糖和木质素磺酸钠,通过层层自组装技术成功地对阿维菌素进行微胶囊化,包封率达70%以上。杀铃脲((Triflumuron,TFM))是一种苯甲酰脲类杀虫剂,对昆虫具有胃毒和触杀作用,杀铃脲能够抑制幼虫表皮几丁质的合成,影响蜕皮过程,使虫体畸形而死亡。对成虫有不育作用,使之产卵量减少,降低卵的孵化率。对控制鳞翅目、鞘翅目、双翅目等多种害虫幼虫效果明显[12-13]。本研究采用壳聚糖(Chitosan,CHI)和海藻酸钠(Sodium alginate,ALG)为囊壁材料,利用静电吸附层层自组装技术(LbL)制备杀铃脲微胶囊,运用正交实验优化其制备工艺,研究其缓释性能,以期为杀铃脲及类似农药微胶囊的制备和应用及农药性能的改良和新剂型的开发提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

杀铃脲(纯度>95%)美国陶氏益农公司;杀铃脲标准品(纯度99.9%)Sigma公司;壳聚糖 分析纯,浙江金壳生物化学有限公司;海藻酸钠 化学纯,北京旭东化工厂;其余试剂均为分析纯且产自上海化学试剂公司。

荧光分光光度计 Cary Eclipse,VARIAN;液相色谱仪 HP1000,美国安捷伦公司;Zeta电位仪 FPA,上海普利赛斯国际贸易有限公司;激光共聚焦显微镜 FV300,Olympus Corporation;扫描电子显微镜Quanta-200,FEI Company;激光粒度仪 BT-9300H,成都贝斯达仪器仪表厂等。

1.2 杀铃脲重结晶及微胶囊制备方法

取杀铃脲原药0.5g溶解于20mL丙酮中,匀速搅拌20min,将含有0.01g稳定剂—羟丙基甲基纤维素(HPMC)的50mL去离子水溶液快速倒入20mL杀铃脲溶液中,匀速搅拌3h,离心,将沉淀用去离子水清洗3遍,冷冻干燥,即得到杀铃脲重结晶晶体。

取重结晶后的杀铃脲晶体置于2mL离心管中;加入1mL的壳聚糖溶液,在旋涡振荡器上混匀,超声振荡5min,每隔1~2min摇匀30s;10000r/min离心4min,弃上清,加入1mL去离子水洗涤并离心,弃上清。再加入1mL海藻酸钠溶液,在旋涡振荡器上振荡混匀,超声振荡 5min,每隔 1~2min摇匀 30s;10000r/min离心4min,弃上清,加入1mL去离子水洗涤并离心,弃上清,得到1个双层(海藻酸钠和壳聚糖)包覆的杀铃脲微胶囊;重复上述步骤,即可得到3个和5个双层包覆的微胶囊;最后用1mL的CaCl2溶液滴定,交联抚育1h,8000r/min离心3min,用去离子水清洗沉淀2遍,干燥获得样品。

1.3 正交优化杀铃脲微胶囊制备体系

选取海藻酸钠浓度(W/V)、壳聚糖浓度(W/V)、杀铃脲浓度(W/V)和CaCl2浓度(W/V)为影响因素,每个因素选择3个水平,以L9(34)正交表设计实验,考察复合因子对包覆5个双层(CHI/ALG)杀铃脲微胶囊效果的影响。

利用高效液相色谱测定杀铃脲的浓度,液相条件:流动相甲醇∶水(体积比41∶59);柱温为30℃;检测波长254nm;进样体积 10μL[14]。正交实验设计见表 1。重复3次,测定微胶囊最终的包封率和载药量。

1.4 杀铃脲微胶囊的表征与评定

将1mL浓度为1g/L微胶囊分散液加入到激光粒度仪分散池中,测试微胶囊的粒径分布。采用激光共聚焦显微镜和扫描电子显微镜观察微胶囊的整体分布和表面形貌。利用Zeta电位仪测定微胶囊的Zeta电势。

表1 正交设计因素水平表Table 1 The table of the factor level in orthogonal design

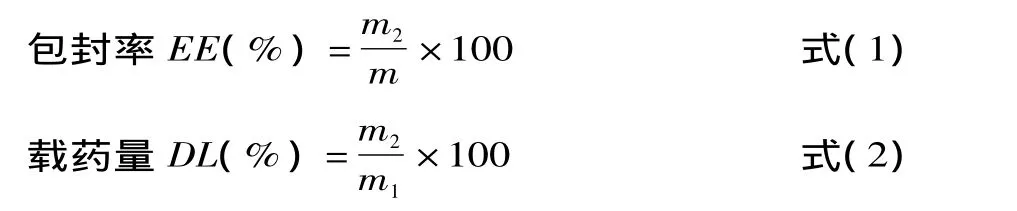

微胶囊化的效果用微胶囊包封率(EE)(即包裹在微胶囊中杀铃脲与体系中加入的杀铃脲质量比)和微胶囊载药量(DL)(即单位质量微胶囊中含有的杀铃脲质量)来评定。按照下面公式计算杀铃脲的包封率与载药量:

m为加入反应体系的杀铃脲质量,m1为杀铃脲微胶囊冻干后的质量;m2为微胶囊中所包覆的杀铃脲的质量(将微胶囊冻干产物溶解在甲醇中,萃取杀铃脲,高效液相色谱法测定杀铃脲的浓度)。

1.5 杀铃脲微胶囊的模拟体外释放研究

取50mg杀铃脲原药和包覆1、3、5个双层的杀铃脲微胶囊,分别悬浮在2mL的磷酸缓冲液(pH7.4)中;取100μL的悬浮液注入到盛有3mL磷酸缓冲液(pH7.4)的比色皿中,25℃(模拟昆虫体内环境条件)匀速搅拌;以30min的时间间隔,在418nm最大发射波长作为检测波长,通过检测荧光强度随释放时间的变化研究不同囊壁层数杀铃脲微胶囊的释放性能。

2 结果与分析

2.1 杀铃脲微胶囊的重结晶样品结构分析

杀铃脲原药的表面不规则,晶体粗糙,不适宜直接进行电荷的沉积,通过重结晶技术,得到的晶体大小均一、粒径分布比较紧致、表面光滑规则,且较大幅度地降低了杀铃脲的表面能,有利于电荷沉积(见图1)。Zeta电位显示为负电,能够进行静电吸附层层自组装。

2.2 制备工艺的正交优化

按正交设计表L9(34)进行实验,用极差分析法对实验结果做直观分析。由表2极差大小可看出,影响因素的主次顺序为B>C>A>D,即壳聚糖的浓度对包埋微胶囊效果产生最显著的影响,海藻酸钠与杀铃脲的浓度为影响体系的次要因素,CaCl2的浓度对体系影响较小。根据K值大小,选择最佳因素水平为A3B3C1D3,按照A3B3C1D3的工艺条件,在相同实验条件下,同一实验人员重复3次制备杀铃脲微胶囊,所得杀铃脲微胶囊的包封率和载药量分别为71.1% ±0.51%和67.4% ±0.33%,而按照A3B2C1D3条件制备的杀铃脲微胶囊的包封率和载药量分别为77.4%和75.2%,均高于A3B3C1D3条件组合。因此最终确定最佳因素水平为A3B2C1D3,工艺条件为:3.0g/L海藻酸钠,2.0g/L壳聚糖,1.0g/L杀铃脲和2.0g/L CaCl2。利用激光粒度仪测定微胶囊的粒径分布,得出杀铃脲微胶囊粒径基本呈正态分布,平均粒径为6μm。

表2 杀铃脲微胶囊制备工艺正交实验结果Table 2 Orthogonal array design layout and experimental results

图1 重结晶后的杀铃脲激光共聚焦显微镜图片Fig.1 The CLSM images of triflumuron after recrystallization

2.3 杀铃脲微胶囊的表征

根据正交实验获得的最佳制备工艺,制备不同层数的杀铃脲微胶囊。利用激光共聚焦显微镜和扫描电子显微镜对5个双层微胶囊(CHI/ALG)5的微观结构和整体分布进行表征。

在激光共聚焦显微镜下观察(CHI/ALG)5杀铃脲微胶囊的外观形态(如图2A)所示复合微胶囊晶体形状良好,表面光滑,分散性好。由图2B可见,在晶体边缘处可以清晰地看到杀铃脲微胶囊表面覆盖着的囊壁材料。表面平整、规则,没有药物溶出,表明药物被包被其中。

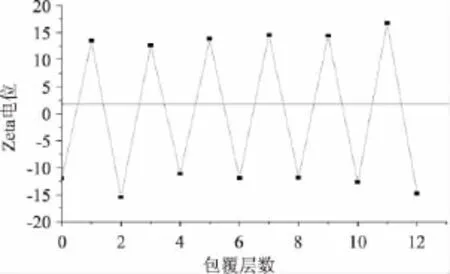

通过Zeta电位仪观察不同组装次数的微胶囊电势,如图3所示,包裹之前杀铃脲表面电位大约为-12.5mV。吸附壳聚糖后,杀铃脲表面的电位值大约是+15mV,说明其表面被带正电的壳聚糖所覆盖;吸附海藻酸钠后,杀铃脲表面的电位值大约是-15mV,说明其表面被带负电荷的海藻酸钠所覆盖,电位交替发生正负变化,说明海藻酸钠与壳聚糖能够交替沉积到杀铃脲上,成功制备出了载有杀铃脲的微胶囊。

图2 (CHI/ALG)5的杀铃脲微胶囊Fig.2 TFM microcapsules(CHI/ALG)5

图3 杀铃脲微胶囊电势变化Fig.3 Potential variation of TFM microcapsules

2.4 杀铃脲微胶囊的模拟体外释放研究

利用荧光分光光度计监测杀铃脲原药与多层微胶囊在模拟昆虫中肠内环境条件下(pH7.4,T=25℃)释放行为。通过研究微胶囊的释放比例来确定最终的释放率[15]。

与原药相比,多层包被的杀铃脲微胶囊具有明显的缓释效应。其释放可分为前期快速阶段和中后期稳定释放阶段。前期药物释放过快,主要是由于壁材表层及浅层存有部分残留的杀铃脲,导致了初期杀铃脲的释放量较大,这与文献报道的药物微胶囊在释放初期的“突释效应”相符[16]。

由微胶囊释放动力学曲线可知:1个双层的杀铃脲微胶囊没有明显的缓释作用,杀铃脲释放率是随着微胶囊的包覆层数的增加而下降。这与Ibarz等[17]人的研究:多层聚电解质微胶囊囊壁厚度可以决定其释放行为的结论相符。说明包被不同层数的杀铃脲微胶囊具有明显的缓释性能,而且可通过控制农药微胶囊的包覆层数来控制农药的释放率。

图4 杀铃脲微胶囊的释药动力学曲线Fig.4 Release kinetics curves of TFM microcapsules

3 结论

以海藻酸钠和壳聚糖为壁材,采用层层自组装技术(LbL)制备了具有缓释性能的杀铃脲微胶囊。通过优化筛选出最优制备条件为:3.0g/L海藻酸钠,2.0g/L壳聚糖,1.0g/L杀铃脲和2.0g/L CaCl2,其中,壳聚糖的浓度对包埋微胶囊效果影响最大。最大的杀铃脲微胶囊最大的包封率和载药量分别为77.4%和75.2%;通过激光共聚焦显微镜(CLSM)与扫描电镜(SEM)对杀铃脲微胶囊进行表征,晶体形状良好,表面光滑,没有药物溶出,平均粒径为6μm,Zeta电位为-12.5mV,通过体外缓释性能实验,杀铃脲微胶囊具有明显的缓释效应,而且随着包覆层数的增加缓释性能增强。因此,可以通过调节囊壁材料的包覆层数实现对农药的可控释放。

[1]华乃震.农药新剂型进展和动向[M].中国植物病害化学防治研究(第1卷)北京:中国农业科技出版社,1998:34-43.

[2]杨淑珍.农药缓释剂研究进展[J].山东农业科学,2012,40(2):186-188.

[3]张青,杨代凤,周新伟,等.2.5%高效氯氟氰菊酯不同剂型防治水稻害虫效果比较[J].江苏农业科学,2006(4):41-42.

[4]王延圣,苏平.微胶囊技术在植物精油中的应用及研究进展[J].食品工业科技,2012,33(10):453-456.

[5]Yuan L,Guo ZL,Xie JQ,et al.The permeability and stability of microencapsulated epoxy resins[J].Journal of Materials Science,2007,12(42):4390-4397.

[6]Otero C,Robledo L.Two alternatives:Lipase and/or microcapsule engineering to improve the activity and stability of Pseudomonas sp.and Candida rugosa lipases in anionic micelles[J].Progress in Colloid & Polymer Science,1996,100:296-300.

[7]Oh A,Yun J.Controlled release behavior of PCL/PEO/activated carbon composite microcapsule[J].Journal of Polymer Research,2011,6(8):2441-2447.

[8]林红艳,曾珊珊,王燕梅,等.溶菌酶与羧甲基纤维素层层自组装印迹聚合物[J].武汉理工大学学报,2012,35(2):48-52.

[9]彭湘红,王敏娟,周菊香,等.组装法制备壳聚糖/羟基磷灰石/海藻酸复合膜及其性能测定[J].江汉大学学报:自然科学版,2008(2):48-51.

[10]林全愧,计剑,谭庆刚,等.层层自组装技术在生物医用材料领域中的应用研究进展[J].高分子通报,2006(8):15-19.

[11]周斌,赵静.层层自组装制备阿维菌素微胶囊及其释药行为[J].精细化工,2008,25(7):625-627.

[12]Li Chen,Qingmin Wang,Runqiu Huang,et al.Synthesis and insecticidal evaluation of propesticides of Benzoylp henylureas[J].J.Agriculture Food Chemistry,2005,53(1):38-41.

[13]梁英,贺红武,杨自文,等.苯甲酰脲类化合物研究开发进展[J].农药,2009,48(9):625-628.

[14]石相梅.高效液相色谱法测定水和废水中的烟嘧磺隆、吡嘧磺隆、噻嗪酮、氟虫氰[J].污染防治技术,2009,22(4):89-92.

[15]马艳,岳秀丽,马放,等.新型喜树碱缓释微胶囊的制备[J].哈尔滨工业大学学报,2009,41(4):48-50.

[16]Jegat C,Taverdet L J.Stirring speed influence study on the microencapsulation process and on the drug release from microcapsules[J].Polym Bull,2000,44(3):345-351.

[17]Ibarz G,Dahne L,Donath E,etal.Resealing of polyelectrolyte capsules after core removal[J].Macromolecular Rapid Communications,2002,23(8):474-487.