CT、MRI和磁共振动脉成像对后循环缺血性眩晕的诊断价值

2013-08-26周爱国

周爱国

缺血性眩晕患者较多见于临床,最近几年该病的发病率越来越高。尤其是在内科或耳鼻咽喉科,该病的就诊患者占了相当大的比例。对缺血性眩晕病的研究,近年来进展非常缓慢,给临床医生对该病的确诊带来了极大的困难。近年来,影像学技术发展突飞猛进,尤其是相关软件的推出,使得该技术越来越多的应用于眩晕病的诊断。本文对 64 例后循环缺血性眩晕患者的影像学资料进行了调查分析,研究该技术在临床上对后循环缺血性眩晕的诊断价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择 2010 年 9 月-2011 年 6 月来我院耳鼻咽喉科或神经内科就诊的 64 例后循环缺血性眩晕患者为研究对象。其中,男 30 例,女 34 例,男女比为 15∶17;就诊年龄在 35~81 岁之间,平均年龄为 51 岁。就诊原因以头部眩晕为主,有些患者还伴随恶心、呕吐、四肢无力以及言语不清等症状,所有患者均符合后循环缺血性眩晕的诊断标准[1]。

1.2 方法 64 例患者均先行CT检查,再给予MRI或磁共振动脉成像检查。

1.2.1 MRI及磁共振动脉成像检查 进行检查所用设备为核磁共振成像仪,磁共振动脉成像检查的部位为脑后循环的颅内段,方法为 3 D-TOF法。磁共振动脉成像检查具体操作步骤为:采用 3 DTOF磁共振动脉成像序列对椎基底动脉颅内段血管进行检查,进行诊断时主要参照 3 D磁共振动脉图像,如有需要时也可结合颅脑MRI平扫图像,达到综合诊断的效果。

1.2.2 CT检查 采用螺旋CT扫描仪进行检查,操作过程中,保持电压 115 kV,电流 220 mA,检查时间为 5~6 min,检查时,患者取仰卧位,尽量使其听毗线垂直,扫定位像包括头顶部至下领骨。扫描范围上至眉弓上 3 cm,下至下颔骨下 3 cm。

1.2.3 图像分析 CT与MRI在眩晕脑实质诊断方面存在着一些不同,具体来讲,脑梗死进行CT检查时呈阳性,无脑梗死病变的则呈现阴性。而脑实质病变进行MRI检查时呈现阳性,无脑实质病变的才呈现阴性。然而,近年来老年人三高人群比例越来越大。三高人群若进行CT或MRI检查,可能会出现小的梗死灶。但出现这种检查结果与患者的眩晕症状并无相关性,医师在进行诊治过程中不应受此误导而做出错误的诊断。

1.3 统计学方法 采用SPSS12.0 软件对上述检查结果进行统计学分析,计数资料组间比较应用χ2检验,P<0.05 为差异具有统计学意义。

2 结果

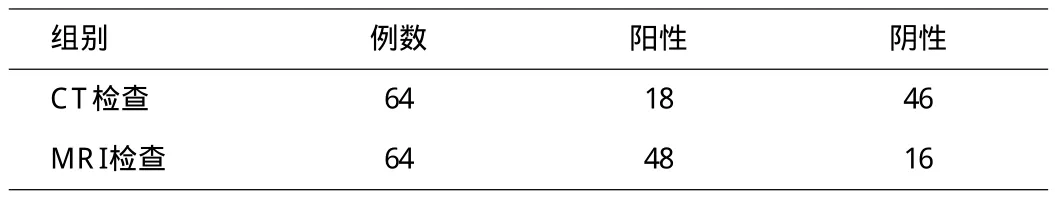

2.1 CT与MRI结果比较 64 例患者中,CT检查显示阳性与阴性的患者数分别为 18 例和 46 例;MRI检查显示阳性与阴性的患者数分别为 48 例和 16 例。由此可见,差异具有统计学意义(χ2=13.198,P<0.01),详见表 1。

表1 后循环缺血性眩晕患者CT及MRI检查结果比较

同时对 22 例脑梗死的眩晕患者进行CT及MRI检查,CT检查显示阳性与阴性的患者数分别为 4 例和 18 例;MRI检查显示阳性与阴性的患者数分别为 22 例和 0 例。由此可见,差异具有统计学意义(χ2=11.976,P<0.01),详见表 2。

表2 脑梗死眩晕患者CT及MRI检查结果比较

2.2 磁共振动脉成像检查结果 基底动脉A型 44 条,B型 6 条,C型 6 条,A型合并有B型改变的 4 条,无异常者 4 条。

3 讨论

3.1 解剖基础 小脑后T动脉、小脑上动脉和小脑前T动脉组成了椎-基底动脉系统,动脉系统中任何一条发生病变或出现其它一些情况都会出现眩晕。人体内耳中的供血系统是由其动脉系统中的T游离分支(迷路动脉)提供。迷路动脉中绝大部分是由小脑前T动脉组成。迷路动脉在内耳中发挥着及其重要的作用。它由神经进入内耳道后又分为:前庭支、蜗支和前庭蜗支,这 3 支在供血过程中发生堵塞时不能由其它动脉来补救,且内耳对氧气的供给非常重要,不能耐受无氧或缺氧。前庭神经系统是由前庭末梢感受器、前庭神经、前庭神经核、小脑等组成,前庭神经核是前庭与神经中枢相连的阶梯,它通过初级神经元发出的信号接受传入纤维,并通过接受和转换又发出中枢纤维传递给其他的神经中枢,这一反应叫神经反射作用,脑组织中的血供也由椎-基底动脉系统来供给[2]。

3.2 病理基础 内耳的血液供给不足会使人产生头晕的症状,而内耳的供血主要是由椎-基底动脉系统供血。人体中的椭圆囊、半规管和球囊对供血变化很灵敏,血流量一旦减少马上会发生头晕、恶心等不适症状。而迷路动脉是内耳供血的主要动脉,经解剖分析其没有相应的侧支进行供血补充,所以对缺血就更显得敏感。血流阻断不超过 15 s就可以阻断听神经的兴奋传递。内耳或前庭神经缺血可以引起听力下降、眩晕症状。有研究表明,出现眩晕的状况更加频繁,可能是由于眩晕的症状容易引发且比较普遍,引起听力下降主要是因为外周的耳蜗系统出现缺血[3]。总之,前庭神经核的血运非常敏感,如果椎-基底动脉发生短暂的缺血状况,对前庭神经核等一些脑干组织造成短暂的供血不足,神经元传递兴奋性减慢,突触传递信号的功能降低,此处的兴奋传递功能受阻,从而出现眩晕。而迷路动脉如果阻塞或者供血出现短缺,脑干组织出现坏死,可能引起听力障碍,此时患者会发生长时间的眩晕或者是持续性的耳聋[4]。

3.3 后循环缺血(PCI) PCI是由于椎-基底动脉系统供血不足而引起的一种持续症状。依据持续的时间状况,可以将PCI分为脑梗死[1]和后循环短暂性脑缺血。后循环在内耳、小脑等区域供血不足,造成后循环缺血性眩晕,有时还伴随一些脑部的其他病症,主要是前庭神经系统在供血不足时敏感,而发生功能不完全的病理过程[5]。PCI可以引发迷路动脉坏死,迷路坏死出现的眩晕又称耳源性前庭周围性眩晕。不同的病情状况,其发生和恢复都不同,主要看是由什么原因引起。缺血性引起的短暂脑缺血恢复比较容易,且诊治也比较方便,效果明显。而脑梗死引起的病症,恢复较慢,不易恢复,治疗效果也不是很明显[6]。动脉粥样硬化是造成PCI的主要诱因,而硬化的主要原因是血管阻塞[7]。研究分析表明[8],骨质增生与PCI没有直接的关系,在相同年龄层的老人中前两者没有明显差异。所以判定头晕的诊治中颈椎骨质增生与PCI无关。

3.4 CT与MRI对眩晕的诊断价值 MRI在临床应用中能清楚显示整个传导途径,图像无骨伪影、变化多、参数多,给临床提供的信息多、清楚,为临床治疗提供可靠的依据。MRI在诊断脑梗死的过程中,主要是更早的发现病情,显示异常。MRI对于早期缺血水肿敏感,T值显示异常。相比CT诊断率就明显降低,在CT检查中<0.15 cm梗死灶很难查出,而且对于早期缺血或者梗死CT图像不显示。如果在更早或发病初,CT的检出率就更少。比较CT与MRI检查结果,对于同一个患者,图像的结果非常的清晰和明了。本文研究发现,选取 64 例后循环短暂缺血患者前期用CT检查,检查显示阳性率为 28.1%,MRI检查显示阳性率为 75%,患者为 50 岁以上中老年人,通过比较两种方法的检测结果(χ2=14.076,P<0.01)差异具有统计学意义。同样选取 22 例小脑梗死患者,在 24 h内采用CT与MRI检查,发现CT检出率只有 8%,而MRI为 100%,比较两种方法的检测结果(χ2=12.034,P<0.01),差异具有统计学意义。在一般检查时医生很容易把梗死造成的眩晕误诊为前庭病变,而延误治疗。一些学者统计发现,运用MRI及CT检查的 46 例眩晕患者中有近 25%都有梗死的显示[9]。所以,耳科医生遇到眩晕等症状,特别是中老年人,应该尽早做MRI检查,避免误诊而造成不可挽回的结局,做到早发现,早治疗。

3.5 磁共振动脉成像对眩晕的诊断价值 磁共振动脉成像检查因为其本身具有高分辨率等特点,在不用对比剂的情况下也能检测血管的结构,且显示的血管结构更加清晰。因此,磁共振动脉成像检查在某些动脉供血不足患者眩晕诊断中优势明显。磁共振动脉成像检查可以从更大的框架上对后循环动脉硬化的情况进行检测,以及判断血管是否对脑干存在压迫情况。由此可见,磁共振动脉成像与MRI比较,有其非常明显的优势[10]。

本文中,部分患者经MRI检查结果显示无异常,但经磁共振动脉成像检查结果却显示动脉硬化。同一个患者分别进行磁共振动脉成像检查和MRI检查,磁共振动脉成像检查结果为动脉硬化,但MRI检查结果为无异常。同时,磁共振动脉成像检查在耳性眩晕临床诊断中也有较为广泛的应用。

据相关报道,小脑前T动脉和内听动脉在某些情况下会出现同时阻塞。内听动脉阻塞可间接引起前庭周围性眩晕,而这种眩晕与由脑血管损害导致的眩晕是不同的。通过磁共振动脉成像检查,可以明确内耳迷路动脉和前庭蜗神经微细结构,同时还能精确地检测出耳道内血管是否对神经存在压迫。磁共振动脉成像检查图像中,可见高信号一般出现在内、外淋巴液和脑脊液处,低信号一般出现在脑组织或内耳道内的神经处,这种分布更有利于医师分辨内耳道内神经及血管之间的关系。所以,为了确诊,对耳性眩晕患者进行磁共振动脉成像检查是非常有必要的。

综上所述,磁共振动脉成像及MRI检查与CT检查相比,具有明显的优势。所以,眩晕患者应按照医嘱尽早进行磁共振动脉成像及MRI检查,及时找到病因,以尽早确诊,达到早期诊治的目的。

[1]郭永平.老年颈性眩晕的CT及X线诊断价值[J].中国当代医药,2012,19(18):99-99.

[2]王华宇,刘惠敏.颅脑MRI在老年急性眩晕诊断中的应用价值[J].中国老年学杂志,2011,31(24):4889-4890.

[3]刘怀祥,史大鹏.CT、MRI在脑弥漫性轴索损伤诊断中的应用研究[J].中国社区医师(医学专业),2012,14(12):255-255.

[4]赵泽华,王康,王之,等.颈部肿块的CT和MRI诊断与鉴别诊断[J].放射学实践,2011,26(5):191-195.

[5]钟平勇.脊柱结核的CT及MRI影像诊断价值[J].当代医学,2011,17(20):9-80.

[6]陈志明,张雄彪.CT与MRI在颈椎损伤早期诊断中的应用[J].中国实用医药,2011,6(28):37-39.

[7]张道宫,樊兆民,李建峰,等.颅脑MRI在老年急性眩晕患者诊断中的应用价值[J].医学影像学杂志,2009,19(7):809-811.

[8]刘东,韩雪立,刘迪.CT和MRI对永存原始玻璃体增生症的诊断及鉴别诊断[J].吉林大学学报(医学版),2010,36(6):1161-1163.

[9]范璞,吉中国,梁决寅.多层螺旋CT血管成像在老年颈性眩晕诊断中的应用[J].山东医药,2011,51(27):40-41.

[10]沈亚芝,方雄,葛祖峰,等.CT、MRI联合应用对软骨肉瘤诊断与鉴别诊断的价值[J].实用放射学杂志,2008,24(5):667-670.