国内外碳足迹研究进展述评

2013-08-09董雪旺

董雪旺

(浙江工商大学旅游与城市管理学院,杭州310018)

近100年以来,地球正经历着一场以全球变暖为主要特征的显著变化。政府间气候变化专业委员会(IPCC)第四次气候变化评估报告(AR4,2007)指出,全球气候系统的变暖是“毋庸置疑”的,如果不采取行动,可能会给生态系统和人类社会带来一些“突然的或不可逆的剧烈变化”[1]。因此,全球气候变化问题已经超出了科学研究的范畴,上升为一个全球性的政治、经济、贸易和社会问题,并成为国际外交博弈的焦点之一[2]。

影响气候变化的因素可以分为自然因素和人文因素两大方面,越来越多的证据表明,正在发生的这次气候变化主要是人类活动的结果。IPCC(2007)指出,自20世纪中叶至今50多年来观测到的全球变暖现象,很可能(90%以上的概率)是由于人类活动排放温室气体形成的温室效应导致的。统计数据表明,由于工业革命以后大量化石能源的使用,人类生产、生活导致的温室气体排放约占全球温室气体排放总量的90%以上。因此,人类活动是温室气体排放的最主要来源,是全球变暖的主要原因。

在此背景下,“碳足迹”(Carbon Footprint)成为一个在媒体、政府以及商界得到广泛使用的概念,并越来越多地出现在公众视野中。2012年8月,在Web of Science、Science Direct、Springer三个英文全文数据库和Scopus英文文摘索引数据库中,以“carbon footprint*”为检索词,以“All field”为检索范围,在“Title,Abstract,Keywords”中进行了检索;在CNKI中文全文数据库中,以“碳足迹”为检索词,在“主题”中进行了检索。检索结果表明,碳足迹的概念在学术界最早出现于2003年[3]。在此之后,学术界对碳足迹的研究呈迅速增加趋势。然而,学术界对这一概念的研究严重滞后于其应用和传播,人们对碳足迹的内涵、衡量单位、计算方法等的理解均不一致,阻碍了问题的进一步研究和交流。本文拟对近年来国内外学术界关于碳足迹的研究进行总结、梳理和述评,并对进一步的研究方向做一展望。

一、碳足迹的内涵

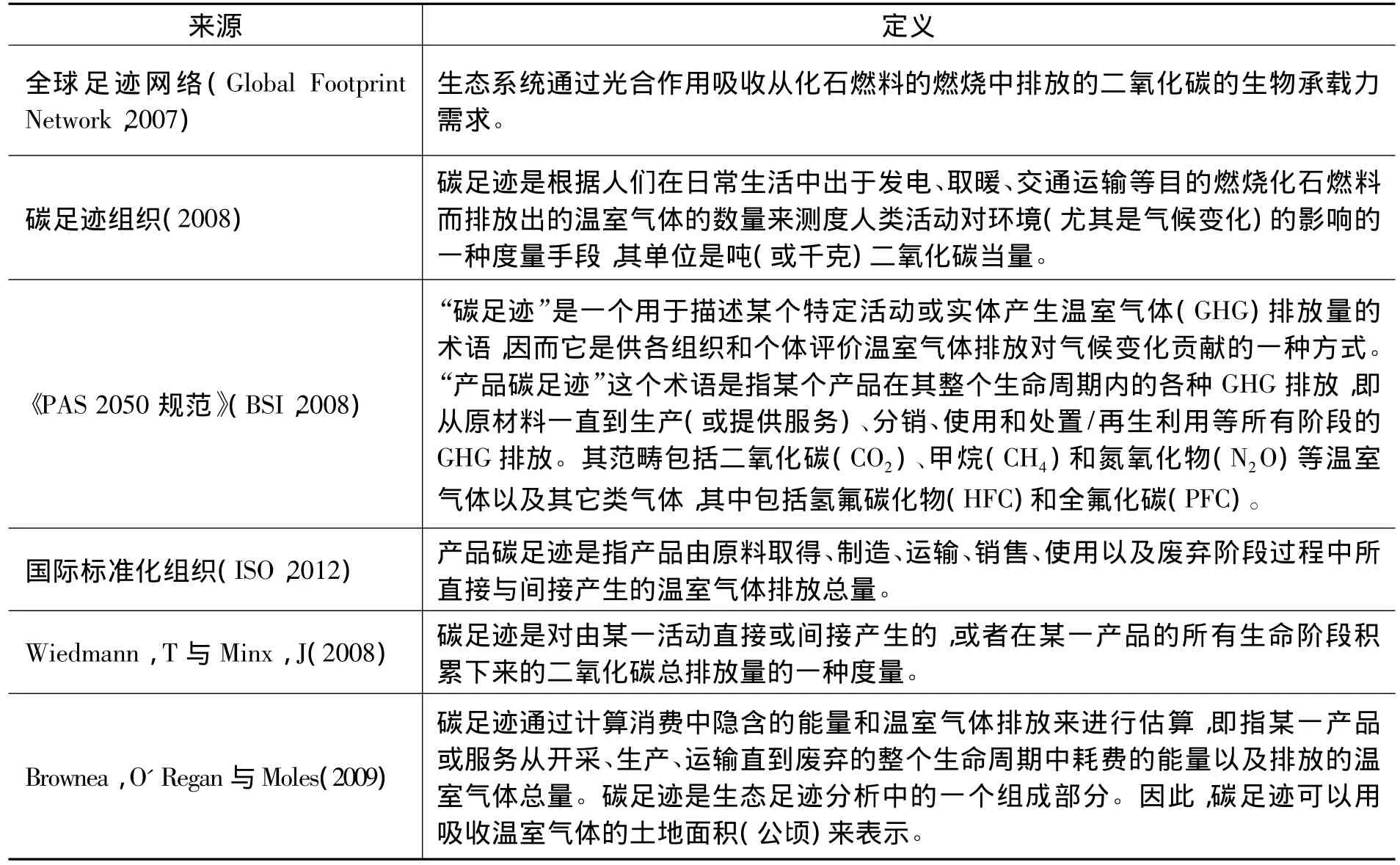

碳足迹这一术语出现的时间还不长,其准确的含义仍在发展变化中,定义谱从直接的CO2排放到生命周期中的温室气体排放都存在,甚至测量的单位都不统一。表1列举了一些有代表性的学者和组织的观点[4-9]:

表1 碳足迹的部分定义

从以上定义可见,碳足迹早期的各种定义以灰色文献为主,侧重于描述,表达不规范;近年来学术界介入之后,问题依然存在,在以下一些方面依然未能形成共识:

首先,从碳足迹的内涵和外延来看,碳足迹是仅仅指CO2还是应该包括其它温室气体(如CH4)?碳足迹是仅限于碳基气体还是应该包括虽然不含碳分子但温室效应同样很强的气体(如N2O)?甚至是否只要有成为温室气体的潜力的物质就可以看作是碳足迹(如CO)?碳足迹是否不仅限于化石燃料产生的排放,还应包括其它来源(如土壤中释放的CO2)?甚至,是否如Peters(2010)所认为的,还包括气候变化的其它驱动力[10]?其次,从碳足迹的时间和空间范围来看,碳足迹是否需要包括内嵌于上游生产过程中的间接排放?如果是,其边界在哪里?如何定量度量其影响?最后,从碳足迹的表达单位来看,“足迹”这一术语似乎表示一个以面积为单位的测度或表达。那么,碳足迹应该像生态足迹(Ecolog-ical Footprint)一样,以土地面积(ha、m2、km2等)为单位;还是与碳排放(Carbon Emission)一样,以质量(g、kg、t等)为单位?如果是前者,换算标准是什么?如果是后者,“碳足迹”与“碳排放”有何区别?进一步地,“碳足迹”这一术语是否还有必要存在?另外,一些类似的概念,如“隐含碳”(Embodied Carbon)、“内嵌碳”(Embedded Carbon)以及“虚拟碳”(Virtual Carbon)等与碳足迹是什么关系?

回答这些问题,需要从碳足迹概念的源头开始梳理。有学者认为,碳足迹起源于1990年代生态足迹理论的形成[11]。全球足迹网(http://www.footprintnetwork.org)将碳足迹视为生态足迹的一部分,将碳足迹解释为“化石燃料足迹”,即“吸收CO2的土地或区域”[4]。然而,PAS 2050认为,碳足迹是生命周期评价(Life Cycle Assessment,LCA)的子集,而生命周期评价是用来测算某一产品或服务的所有排放的总和的一种方法[6]。根据这一观点,碳足迹应该起源于生命周期评价的理论和思想。“CO2总量”是一个物理意义上的质量单位,因而不能转换为面积单位。将质量单位转换为土地面积将不得不建立在一系列假设之上,正如生态足迹的研究一样,这大大增加了研究的不确定性和误差。由于这个原因,应该尽可能避免不必要的转换,而选择用最合适的计量单位直接表示某一结果。因此,即便有一些官方文件,如苏格兰气候变化战略(Scottish Executive,2006)[12]和学术文献,如 Brownea 等(2009)[9]、赵荣钦等(2010)[13]使用这样一种基于土地的碳足迹定义,但更普遍的看法倾向于用质量单位来表示碳足迹。

按照这种理解,碳足迹似乎就是碳排放的同义语。然而,事实并非如此。与碳排放相比,碳足迹有两点特定内涵:首先,碳排放一般是从生产的角度定义的,是生产者责任(Producer Responsibility)的体现,而碳足迹从终端消费的研究视角,更重视消费者责任(Consumer Responsibility)[14];其次,基于生命周期评价的思想,“足迹”这一概念本质上包含某一行为离开之后的所有“轨迹”,更强调“全生命周期”的过程分析。

生命周期评价是一种“从摇篮到坟墓”(Cradle to Grave)的污染物排放评价方法,主要面向产品和服务的环境影响评价。温室气体或二氧化碳是所有排放物中的一部分,因而碳足迹是生命周期评价的一个子集,是对生命周期评价的所有排放物中某一种或几种温室气体排放量的测度。因此,理论上,碳足迹应该考虑供应链上的所有排放,在时间上涵盖从产品消费的时间点向前追溯和向后延伸,包括产品的生产、使用和废弃阶段,包括直接排放(现场的、内生的排放)和间接排放(非现场的、外部的、内嵌的、上游的、下游的排放)。从这一点来看,“隐含碳”“内嵌碳”以及“虚拟碳”等概念都是指沿着某一功能单位的供应链产生的隐含排放(Emissions Embodied),应该包含在碳足迹的范围之内。

Peters(2010)在碳足迹的泛化方面走得更远,他认为碳足迹的概念是在气候变化的宏观语境下构建出来的,暗示这一概念不应仅限于碳,还应包括能够影响气候变化的N2O、SO2,甚至土地利用变化、地表反射率改变等其它因素[10]。这样一来,所有具有全球增温潜能(Global Warming Potential,GWP),甚至能够引起辐射强迫(Radiative Forcing)的因素就都纳入了碳足迹的范畴中,这无疑违背了碳足迹的原始意义。因为除了CO2,还有很多其它物质具有温室效应潜力,但很多并不包含碳,一个综合的温室气体指标应该包括所有温室气体,但这个指标不应该叫“碳足迹”而应该叫“气候足迹”或“温室气体足迹”。

二、不同尺度的碳足迹研究

在实践中,不同尺度的功能单位在碳足迹的测度内容、方法和技术等方面都有显著不同。因此,本文从产品、家庭、企业及类似组织、城市和区域、国家和地区等不同尺度对碳足迹的研究进行综述。

1.产品碳足迹研究。产品碳足迹是碳足迹研究的主流(Johnson,2008;Kim和Neff,2009;Iribarren等,2010;Pathak等,2010;Muthu等,2011)[15-19],其测度方法一般采用生命周期评价法。在ISO的相关标准中,产品碳足迹的计算包括四步:界定研究目的和范围,清单分析,生命周期影响评价和解释[20]。

在界定研究目的和范围阶段,需要界定研究的目的和范围(地理范围、时间范围以及技术范围)、研究的功能以及相关系统。在清单分析中,需要定量计算产品的生命周期中消耗的所有资源和向环境产生的排放,从开采资源,经过原材料、零部件以及产品本身的生产,到产品的使用、再利用、回收直到最终废弃。在生命周期评价阶段,应使用特征化的模型来将产生这种影响的清单数据转换为最终的指标结果,特征化因子即全球增温潜能(GWP),其值可参考IPCC指南。解释阶段可以对评估结果进行总结和讨论并得出结论和推荐意见。

2.家庭碳足迹研究。陈佳瑛等(2009)研究发现,家庭户是较人均概念更适合的碳足迹分析单位[21]。家庭碳足迹研究一般采用生命周期评价的方法(斯德哥尔摩环境研究所,2006;Webr和Matthews,2008)[22-23],但也有其它方法,如准多区域投入产出模型的尝试(Druckman和 Jackson,2009)[24],而且还考虑到了家庭碳足迹的跨国分布[23-24]。

3.企业及类似组织的碳足迹研究。作为碳排放成本的可能的承担者,企业十分关注它们的碳足迹。有关企业碳足迹的一个问题是位于供应链上的企业之间的重复计算。如果一个企业在计算碳足迹时包含了供应链上的所有碳足迹,而在这个企业的供应链上的其它企业也这样计算,就会产生重复计算的问题。企业只应该在某些特定的点上承担其产品产生的碳排放。因此,企业碳足迹的评估是一种“从摇篮到大门”,即企业到企业(B2B)的评估,应构建供应链上下游企业分担碳排放责任的方法,以避免重复计算。

企业的碳足迹测度一般采用生命周期评价,如新西兰最大的乳品企业恒天然(Fonterra)委托三家独立研究机构对其碳足迹进行测算[25],即采用生命周期评价;但学术界对投入产出分析在企业碳足迹中的探讨也正在开展(Huang,2009;Berners-Lee等,2011)[25-27]。与企业相类似的其它组织,如政府机关、学校、非政府组织(NGO)等,也可以采用相似的测算方法,斯德哥尔摩环境研究所使用投入产出方法实施的“英国学校碳足迹界定研究”即为一例[22]。

4.城市和区域碳足迹研究。城市和地理或行政区域的碳足迹正日益受到关注,研究方法和内容也具有多样化的特征。Brownea等(2009)采用生态足迹的理论框架,计算了爱尔兰城市地区生活废弃物处理的碳足迹[9]。Brown和Southworth(2009)对美国100个城市地区的碳足迹进行了测算,并分析了其空间分异规律[28]。Sovacool和Brown(2010)计算并比较了北京等12个大都市的碳足迹,并提出了相应的城市规划政策建议[29]。Larsen和Hertwich(2010)采用扩展的环境投入产出模型(Environmentally Expanded Input-Output,EEIO),并结合生命周期清单数据,计算了挪威429个城市的碳足迹,并比较了他们的影响因素[30]。黄祖辉等(2012)采用分层投入产出—生命周期评价法,对浙江省的农业碳足迹进行了测算[31]。

城市和区域可以被看作是一个大的企业,并使用与企业相同的原理和方法来测算碳足迹。然而,城市和区域与企业的一大区别在于,城市和区域通常包括了一定量的碳汇和碳储存库,如森林等,这时确定这些碳汇和碳库的边界就成为经常争论的问题。另外,一个城市通常不仅为城市居民提供产品和服务,而且还会向城市以外甚至国外的居民提供服务。这一特征经常被城市政府用来解释为何城市的碳足迹明显高于国内平均的碳排放。

5.国家、地区和经济体的碳足迹研究。由于国际气候谈判是以国家(地区、经济体)为基本单位,因此关于国家碳足迹的研究成为各国政府最为重视的领域。基于全球化和开放经济的视角,计算国际贸易对国家(地区、经济体)碳足迹的影响,是当前国家碳足迹研究中的重点。

Hertwich和Peters(2009)对全球化和国际贸易背景下的国家碳足迹进行了分析[32]。Kenny和Gray(2009)采用六种模型对爱尔兰的碳足迹进行计算,并对各种模型的精度进行了比较[33]。Schulz(2010)探讨了小型开放性经济体的直接碳足迹和间接碳足迹的估算问题,并以新加坡为例进行了实证研究[34]。这些研究发现,富国产生的碳足迹大于其国土面积之内的碳足迹,多余的部分来自于穷国。考虑到国际贸易的碳足迹效应,可以将国家的碳足迹分为国民碳足迹(National Carbon Footprints)和国土碳足迹(Territorial Carbon Footprints)两种类型。一般而言,发达国家的国民碳足迹的增长快于国土碳足迹的增长,美国(Weber和Matthews,2007)和英国(Wiedmann,2010)的案例证明了这个判断[35-36],而关于中国的研究[37-40]则从反面印证了这一点(Weber,2008;匡新瑞等,2009;孙建卫等,2010;Wei等,2011)。

Herrmann和Hauschild(2009)应用环境投入产出分析(EIOA)计算了发达国家和新兴工业化国家之间双边贸易的碳足迹,指出工业生产从发达国家向新兴工业化国家的转移是一个双赢的现象[41]。Baiocchi和Minx(2010)则对这种现象的原因和驱动力进行了分析[42]。

三、碳足迹的测度方法

(一)碳足迹测度的方法论

碳足迹这一概念本质上的含义就应该包括某一行为离开之后的所有“轨迹”,与这种行为直接或间接有关的所有温室气体排放都应该包括在内。方法上,这种“全生命周期的视角”可以从两个方向来表达:自下而上的(Bottom-up Based)过程分析方法和自上而下的(Top-down Based)投入产出分析方法。

过程分析(PA)实际上是一种生命周期评价(LCA)方法,可以用来评估产品“从摇篮到坟墓”的整个过程的环境影响。ISO14040(2006)指出,这意味着系统的投入应该直接来自环境而没有经过人类的任何加工,产出应该直接排放到环境中而不会再被人类后续利用。每个系统都要考虑系统中使用的来自上游的原材料和产品的生产制造过程,还要考虑最终下游过程的排放[20]。

过程分析主要使用企业尺度上的第一手或第二手过程数据,能够获得特定产品的高精度的碳排放结果。但这种方法需要界定系统边界,这相当于将客观上连续的生产工艺流程和供应链人为截断[43],由此可能导致截断误差,而且难以确定误差的大小。另外,由于需要搜集海量数据,这是一项需要大量成本和工作量的艰巨任务。

因此,用PA-LCAs来估算碳足迹的值,最重要的问题就是如何界定合理的系统边界,将截断误差减小到最小程度。另外,如果将PA-LCAs用于估算诸如政府、家庭或特定产业部门等更大实体的碳足迹,就会遇到更多的困难。因为估算过程通常需要假设某些单个产品能够代表整个产品群的碳足迹,即便能够通过生命周期数据库的信息进行外推得到这些实体的碳足迹的估值,得到的也是一个拼凑的结果;而且还要使用不同数据库的信息,而这些信息的数据口径通常是不兼容的。

投入产出分析是一种自上而下地估算碳足迹的方法。投入产出表是一种经济账户,能够提供中观(meso)尺度上(产业层次)的所有经济活动的情形。将投入产出分析与环境账户的数据相结合,就能够提供一种更综合、更稳健的估算碳足迹的方法,这种方法将整个经济系统作为估算的边界,在完整性方面优于过程分析。然而,这种完整性是以细节的损失为代价的。在微观尺度,如估算产品或工艺过程的碳足迹方面,投入产出分析的适用性受到了局限。投入产出分析的另一个优势在于工作量不大,可以利用二手资料,对时间和人力的要求较小。

综上所述,碳足迹的计算有两种评估方法:基于过程分析的生命周期评估和基于投入产出分析的碳足迹评估,方法的选择经常要取决于研究的目的以及数据资源的可获得性。投入产出分析更适用于宏观和中观系统,在研究产业部门、个体经营活动、大型产品集团、家庭生活、政府、普通市民或特定社会经济集团的碳足迹时,投入产出分析具有一定的优势[44-45]。过程分析显然更适合考察微观系统:特定的工艺过程、单个产品或小规模的产品组。

(二)碳足迹测度的相关标准和方法

碳足迹测度可以看作是生命周期评价的一个子集,即对生命周期评价的所有排放物中具有全球变暖潜能的那几种温室气体排放量的测度。因此,碳足迹的测度标准和方法大多基于生命周期评价,生命周期评价因而开始在气候变化的政策制定中得到普遍接受。国际标准化组织(ISO)关于生命周期评价的几项主要标准、英国标准协会(BSI)推出的《PAS2050》、IPCC推出的《国家温室气体清单指南》,世界资源研究所(WRI)和世界可持续发展工商理事会(WBCSD)推出的《产品和供应链标准》(Product and Supply Chain Standards)等都是实施碳足迹研究的必要工具。

1.ISO系列标准。现有的ISO标准中,与单个产品或服务的碳足迹估算相关的是ISO14040(2006)[20]和 ISO14044标准(2006)[46],ISO14064(2006)与组织或企业尺度上的碳足迹测算相关[47],为组织和企业设定了碳足迹测量和验证的规范和指导。ISO14065(2007)是对ISO14064的补充,为采用ISO14064或其他相关标准或规范进行GHG确认和验证机构的提供规范及指南[48],而ISO 14067标准,主要是为了解决碳足迹具体计算方法的问题[7]。

2.PAS 2050规范。《PAS 2050规范》(公众可获取的规范:商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范)(PAS 2050:2008—Publicly Availblbe Specification:Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services)是由碳基金(Carbon Trust)和英国环境、食品和乡村事务部(DEFRA)联合发起,英国标准协会(BSI)编制发布的一套公众可获取的规范,适用于多种类型的产品和行业,包括:商品和服务;生产厂家、零售商和贸易商;企业到企业(B2B)以及企业到消费者(B2C)和国际供应链的碳足迹评估[6]。

3.IPCC国家温室气体清单指南。IPCC的《国家温室气体清单指南》提供了一种方法,可以分碳源和碳汇估算人为排放的国家清单[49]。因此,研究系统的边界就相应地为国家的边界,因而并不遵循生命周期分析方法,但这些估算温室气体排放的排放因子和方法也能适用于生命周期评估的研究。

4.WRI/WBSCD的《产品和供应链标准》。世界资源研究所(WRI)和世界可持续发展工商理事会(WBCSD)于2008年底拟定了《产品生命周期核算和报告标准》(A Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard)和《企业(范围3/供应链)核算和报告标准》(A Corporate(Scope 3/Supply Chain)Accounting and Reporting Standard),合称《产品和供应链标准》(Product and Supply Chain Standards)[50]。WRI/WBSCD企业标准改变了产品碳足迹中完全使用生命周期评价方法的做法,开始允许甚至鼓励使用投入产出分析方法。

四、研究启示与展望

碳足迹这一术语是在全球气候变化的宏观语境下人为构建出来的,由于媒体的广泛传播,已经成为公共生活领域中的流行词。学术界似乎还没来得及适应这种变化,对碳足迹的概念内涵、测算方法、衡量单位及适用范围等的理解尚未形成统一意见,阻碍了问题的进一步研究和交流。现有研究中存在的问题表现在:

从研究视角来看,已有研究中基于生产法和基于消费法的研究同时存在,但主要是从生产者的视角展开的,从而将“碳足迹”与“碳排放”等概念混淆起来。从系统边界和核算口径来看,已有研究对系统边界的界定各不相同,有些研究的口径是直接碳足迹,而另一些研究则是指全流程碳足迹(包括间接碳足迹),核算结果呈现“横向不可比,纵向不可加”的特点,不同研究之间不具有可比性。从研究方法上看,自下而上的生命周期评价和自上而下投入产出分析方法并存,但以前者为主,这相当于将连续的供应链人为截断,容易产生较大的截断误差。从表达单位上看,有些研究将“碳足迹”等同于“碳排放”,用质量单位来表示,但在用吨CO2还是吨CO2e(二氧化碳当量)方面存在分歧;而有些文献则将其进一步转化为面积单位,用吸收这些温室气体所需的土地面积来表示,这相当于将“碳足迹”视为“生态足迹”的一个子概念。

因此,进一步的研究方向应该向以下两个方面发展:

1.明确界定碳足迹的概念内涵。碳足迹概念的界定应考虑以下要点:

内涵和外延上,狭义的碳足迹仅包括CO2,广义的碳足迹则可以包括《京都议定书》限定的六种温室气体(CO2、CH4、N2O、HFCs、PFCs及SF6),但不应过度泛化至所有的辐射强迫因子;时空范围上,应该考虑某一功能单位的所有CO2排放,在时间上涵盖从消费的时间点向前追溯和向后延伸,包括生产、使用和废弃阶段,在规模上涵盖几个不同的尺度,能够容许从消费者到国家的不同尺度的分析;表达单位上,鉴于碳足迹并非仅仅是生态足迹的子集,因此其表达单位应直接选择质量单位,尽量避免不必要的转换;适用范围上,应明确碳足迹的使用范围,将其限定于终端消费和全生命周期的研究场合,避免泛化和滥用,并与“碳排放”的概念区分开来。

2.构建综合性的碳足迹测度方法。碳足迹的计算有两种方法:基于过程分析的生命周期评价和基于投入产出分析的碳足迹测度。前者在过程的尺度上是精确的,但容易产生截断误差,因为它很难考虑产品供应链上的所有过程;后者克服了没有考虑整个供应链而产生的截断误差,但缺乏过程尺度上的精确性。

因此,最好的选择是将二者的优点结合起来,构建一个既详细又综合的分析方法,即将PA和IOA综合起来的混合方法[51-52]。这种“投入产出-生命周期分析的混合方法”在投入产出表中嵌入过程系统,能够保存自下而上方法的细节和精确性,而完整性的要求可以通过模型的投入产出部分来实现[53]。混合方法结合了两种方法的优势,但目前发展尚不成熟,需要更多的理论和经验研究。

[1]INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE(IPCC).IPCC 4th assessment report:summary for policymakers[M].New York:Cambridge University Press,2007:53.

[2]UNITED NATIONS(UN).United nations framework convention on climate change(UNFCCC)[EB/OL].(1992-06-04)[2012-10-01].http://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf.

[3]HØGEVOLD N M.A corporate effort towards a sustainable business model:a case study from the norwegian furniture industry[J].International Journal of Operations and Production Management,2003,23(4):392-400.

[4]GLOBAL FOOTPRINT NETWORK.Ecological footprint[EB/OL].(2007-03-05)[2012-8-30].http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/carbon_footprint/.

[5]CARBON FOOTPRINT.What is a carbon footprint?[EB/OL].(2008-05-10)[2012-10-01].http://www.carbonfootprint.com/carbonfootprint.html.

[6]BSI,CARBON TRUST,DEFRA,et al.PAS 2050:specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services[EB/OL].(2008-10-29)[2012-10-01].http://shop.bsigroup.com/en/Browse-by-Sector/Energy-Utilities/PAS-2050/.

[7]INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION(ISO).ISO 14067:carbon footprint of products[EB/OL].(2012-10-01)[2012-10-04].http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=59521.

[8]WIEDMANN T,MINX J.A definition of carbon footprint[M]//PERTSOVA C C.Ecological economics research trends.Hauppauge,NY:Nova Science Publishers,2008:1-11.

[9]BROWNEA D,O'REGAN B,MOLES R.Use of carbon footprinting to explore alternative household waste policy scenarios in an Irish city-region[J].Resources,Conservation and Recycling,2009,54(2):113-122.

[10]PETERS G P.Carbon footprints and embodied carbon at multiple scales[J].Current Opinion in Environmental Sustainability,2010,2(4):245-250.

[11]WACKERNAGEL M,REES W E.Our ecological footprint-reducing human impact on the earth[M].Gabriola Island:New Society Publishers,1996.

[12]SCOTTISH EXECUTIVE.Changing our ways:scotland's climate change program[M].Edinburgh:St Andrew's house,2006.

[13]赵荣钦,黄贤金,钟太洋.中国不同产业空间的碳排放强度与碳足迹分析[J].地理学报,2010(9).

[14]樊杰,李平星,梁育填.个人终端消费导向的碳足迹研究框架——支撑我国环境外交的碳排放研究新思路[J].地球科学进展,2010(1).

[15]JOHNSON E.Disagreement over carbon footprints:a comparison of electric and LPG forklifts[J].Energy Policy,2008,36(4):1569-1573.

[16]KIM B,NEFF R.Measurement and communication of greenhouse gas emissions from U.S.food consumption via carbon calculators[J].Ecological Economics,2009,69(1):186-196.

[17]IRIBARREN D,HOSPIDO A,MOREIRA M T,et al.Carbon footprint of canned mussels from a business-to-consumer approach.a starting point for mussel processors and policy makers[J].Environmental Science& Policy,2010,13(6):509-521.

[18]PATHAK H,JAIN N,BHATIA A,et al.Carbon footprints of indian food items[J].Agriculture,Ecosystems and Environment,2010,139(1/2):66-73.

[19]MUTHU S S,LI Y,HU J Y,et al.Carbon footprint of shopping“grocery”bags in China,Hongkong and India[J].Atmospheric Environment,2011,45(2):469-475.

[20]INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION(ISO).ISO 14040:Environmental management-life cycle assessment-principles and framework[EB/OL].(2006-07-01)[2011-1-20].http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=37456.

[21]陈佳瑛,彭希哲,朱勤.家庭模式对碳排放影响的宏观实证分析[J].中国人口科学,2009(5).

[22]DEFRA.The environment in your pocket[EB/OL].(2006-10-01)[2012-10-01].http://www.defra.gov.uk/environment/statistics/eiyp/index.htm.

[23]WEBR C L,MATTHEWS H S.Quantifying the global and distributional aspects of american household carbon footprint[J].Ecological Economics,2008,66(2/3):379-391.

[24]DRUCKMAN A,JACKSON T.The carbon footprint of UK households 1990-2004:a socio-economically disaggregated,quasi-multi-regional input-output model[J].Ecological Economics,2009,68(7):2066-2077.

[25]LUNDIE S,SCHULZ M,PETERS G,et al.Carbon footprint measurement-methodology report for fontera co-operative group limited[EB/OL].(2009-01-12)[2012-10-01].http://www.fonterra.com/wps/wcm/connect/944cee00415ae4 2c834eebd111458f1c/Carbon%2BFootprint%2Bmethodology%2Bfinal.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=944cee0041 5ae42c834eebd111458f1c+Cabon+Footprint+Measurement-Methodology+Report+for+Fontera+Co-Operative+Group+Limited&ct=clnk.

[26]HUANG Y A,LENZEN M,WEBER C L,et al.The role of input-output analysis for the screening of corporate carbon footprints[J].Economic Systems Research,2009,21(3):217-242.

[27]BERNERS-LEE M,HOWARD D C,MOSS J,et al.Greenhouse gas footprinting for small businesses— the use of inputoutput data[J].Science of the Total Environment,2011,409(5):883-891.

[28]BROWN M A,SOUTHWORTH F,SARZYNSKI A.The geography of metropolitan carbon footprints[J].Policy and Society,2009,27(4):285-304.

[29]SOVACOOL B K,BROWN M A.Twelve metropolitan carbon footprints:a preliminary comparative global assessment[J].Energy Policy,2010,38(9):4856-4869.

[30]LARSEN H N,HERTWICH E G.Identifying important characteristics of municipal carbon footprints[J].Ecological E-conomics,2010,70(1):60-66.

[31]黄祖辉,米松华.农业碳足迹研究——以浙江省为例[J].农业经济问题,2011(11).

[32]HERTWICH E G,PETERS G P.Carbon footprint of nations:a global,trade-linked analysis[J].Environmental Science and Technology,2009,43(16):6414-6420.

[33]KENNY T,GRAY N F.Comparative performance of six carbon footprint models for use in Ireland[J].Environmental Impact Assessment Review,2009,29(1):1-6.

[34]SCHULZ N B.Delving into the carbon footprints of singapore—comparing direct and indirect greenhouse gas emissions of a small and open economic system [J].Energy Policy,2010,38(9):4848-4855.

[35]WEBER C,MATTHEWS H S:Embodied environmental emissions in U.S.international trade,1997-2004 [J].Environmental Science and Technology,2007,41(14):4875-4881.

[36]WIEDMANN T,WOOD R,MINX J,et al.A carbon footprint time-series of the UK-results from a multiregion input-output model[J].Economic Systems Research,2010,22(1):19-42.

[37]WEBER CL,PETERS GP,GUAN D.The contribution of Chinese exports to climate change[J].Energy Policy,2008,36(9):3572-3577.

[38]匡新瑞,武戈.基于投入产出表的我国进出口贸易中CO2排放分析[J].生态经济,2009(1).

[39]孙建卫,陈志刚,赵荣钦,等.基于投入产出分析的中国碳排放足迹研究[J].中国人口·资源与环境,2010(5).

[40]WEI BENYONG,FANG XIUQI,WANG YUAN.The effects of international trade on Chinese carbon emissions:an empirical analysis[J].Journal of Geographical Science,2011,21(2):301-316.

[41]HERRMANN IT,HAUSCHILD MZ.Effects of globalisation on carbon footprints of products[J].CIRP Annals-Manufacturing Technology,2009,58(1):13-16.

[42]BAIOCCHI G,MINX JC.Understanding changes in the UK's CO2 emissions-a global perspective[J].Environmental Science and Technology,2010,44(4):1177-1184.

[43]LENZEN M.Errors in conventional and input-output-based life-cycle inventories[J].Journal of Industrial Ecology,2001,4(4):127-148.

[44]FORAN B,LENZEN M,DEY C,et al.Integrating sustainable chain management with triple bottom line accounting[J].Ecological Economics,2005,52(2):143-157.

[45]BARRETT J,WELCH A,MINX J,et al.Counting consumption CO2emissions,material flows and ecological footprint of the UK by region and devolved country[R].York:Stockholm Environment Institute,2006.

[46]INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION(ISO).ISO 14044:Environmental management-life cycle assessment-requirements and guidelines[EB/OL].(2010-07-17)[2012-10-01].http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=38498.

[47]INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION(ISO).ISO 14064:Greenhouse gases—part 1:specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals[EB/OL].(2009-06-26)[2012-10-01].http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=38381.

[48]INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION(ISO).ISO 14065:Greenhouse gases—requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition[EB/OL].(2009-06-26)[2011-1-20].http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=40685.

[49]INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE PANEL ON CLIMATE CHANGE(IPCC).Guidelines for national greenhouse gas inventories[EB/OL].(2006-01-01)[2012-10-01].http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html.

[50]WORLD RESOURCES INSTITUTE(WRI),WORLD BUSINESS COUNCIL ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT(WBCSD).The greenhouse gas protocol[EB/OL].(2011-09-01)[2012-10-01].http://pdf.wri.org/ghgp_product_life_cycle_standard.pdf.

[51]SUH S,LENZEN M,TRELOAR G J,et al..System boundary selection in life-cycle inventories using hybrid approaches[J].Environmental Science & Technology,2004,38(3):657-664.

[52]HEIJUNGS R,SUH S.Reformulation of matrix-based LCI:from product balance to process balance[J].Journal of Cleaner Production,2006,14(1):47-51.

[53]HEIJUNGS R,SUH S.The computational structure of life cycle assessment[M].Dordrecht:Kluwer Academic Publishers,2002:117.