超声引导下肌间沟臂丛神经阻滞麻醉的临床观察

2013-07-25陈迪坤常兰兰

陈迪坤 常兰兰

(济南钢铁集团总公司总医院麻醉科,山东 济南 250101)

超声引导下肌间沟臂丛神经阻滞麻醉的临床观察

陈迪坤 常兰兰

(济南钢铁集团总公司总医院麻醉科,山东 济南 250101)

目的 观察超声引导下肌间沟臂丛神经阻滞麻醉的临床效果。方法 选取我院2010年1月至2012年1月择期行上肢手术患者共96例,随机分为对照组与观察组,分别采取传统针刺异感定位和超声引导下肌间沟臂丛神经阻滞,比较两组麻醉效果及不良反应发生情况。结果观察组阻滞操作、阻滞起效时间均明显少于对照组,阻滞维持时间明显长于对照组(P<0.05);观察组麻醉阻滞成功率为91.67%,明显高于对照组的77.08%(P<0.05);观察组不良反应发生率为6.25%,明显低于对照组的16.67%(P<0.05)。结论 超声引导下肌间沟臂丛神经阻滞麻醉效果较好,可明显缩短操作时间,且阻滞起效快,并发症少,安全有效,值得临床推广应用。

超声引导;臂丛神经阻滞;麻醉效果

神经阻滞在临床麻醉中应用时间较长,具有较好的麻醉效果,目前神经阻滞多采用传统阻滞方法,操作简单、方便,但作为一种盲探式操作,以人体的解剖标志行穿刺定位,根据穿刺针触及神经时所引发的异感进行定位,成功率低且易损伤神经[1-2]。肌间沟臂丛神经阻滞麻醉是临床上较为常见的上肢手术麻醉方法,需依赖解剖定位行“盲探”式操作,因此仍具有一定的失败率,且无法避免血管和神经的损伤[3]。本研究对我院行上肢手术患者采取超声引导下肌间沟臂丛神经阻滞麻醉取得了较好的临床效果,现将研究结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院2012年1月至2012年12月择期行单侧上肢手术的患者共96例,其中男性49例,女性47例,患者年龄均在15~57岁,ASA分级为I~II级,将所有患者随机分为对照组与观察组,其中对照组中男性25例,女性23例,患者平均年龄为(36.77±3.12)岁,包括前臂手术18例,腕部手术21例和手部手术9例;观察组中男性24例,女性24例,患者平均年龄为(37.37±3.46)岁,包括前臂手术17例,腕部手术20例和手部手术11例。两组患者在性别、年龄、ASA分级及手术部位等一般资料比较均无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 排除标准

患者均无严重肝、肾功能障碍和心、肺功能异常;无凝血功能障碍、外周神经系统疾病或内分泌系统疾病等;无长期饮酒、滥用药物或近期服用镇静催眠药物者;排除妊娠期或哺乳期患者等。

1.3 麻醉方法

对照组采取传统针刺异感定位,患者取仰卧位,由环状软骨处向后作一水平线,于肌间沟交叉点处进针,反复调整方向,寻找到异感后固定针头,注入0.5%的罗哌卡因25mL。观察组采取超声定位(探头频率为5~10Hz),患者取仰卧位,将超声探头垂直于肌间沟处进行定位,B超下引导穿刺针从探头外侧2cm处穿入,根据超声探头在颈总动脉处获得的断面图像,判断肌间沟臂丛位置,在超声实时监测下进行穿刺,根据超声图像调整进针路径,待针尖接近肌间沟臂丛神经时,迅速注入0.5%的罗哌卡因,注药过程中可依据药物扩散情况进行调整,使药物尽量包绕在目标神经周围。记录两组患者神经阻滞操作时间(操作开始至局麻药物注射完毕)、感觉阻滞起效时间(给药结束至感觉完全阻滞的时间)、感觉阻滞维持时间(感觉阻滞起效至完全消失的时间)及麻醉效果和不良反应发生情况。

1.4 疗效判定

患者麻醉效果判定标准依据神经组织评级[4]:其中1级:阻滞范围完善,麻醉后患者无痛、安静:2级:麻醉范围欠完善,患者伴有痛苦表情;3级:麻醉范围不完善,患者疼痛,出现呻吟或躁动;4级:麻醉失败,需改用其他麻醉方法。麻醉阻滞成功率=(1级+2级)例数/总例数×100%。

1.5 统计学方法

结果采用SPSS17.0统计学软件处理,各组指标以均数±标准差()表示,进行t检验,计数资料采用χ2检验,检验值P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组神经阻滞完成、起效及和维持时间

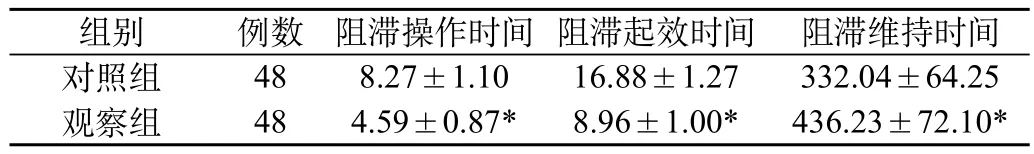

观察组阻滞操作、阻滞起效时间分别为(4.59±0.87)min和(8.96±1.00)min均明显少于对照组,阻滞维持时间为(436.23 ±72.10)min明显长于对照组,两组比较差异均有统计学意义(P<0.05),具体结果见表1。

2.2 两组患者麻醉效果比较

表1 两组神经阻滞完成、起效及维持时间比较(min,)

表1 两组神经阻滞完成、起效及维持时间比较(min,)

注:与对照组比较,*P<0.05

组别例数阻滞操作时间阻滞起效时间阻滞维持时间对照组488.27±1.1016.88±1.27332.04±64.25观察组484.59±0.87*8.96±1.00*436.23±72.10*

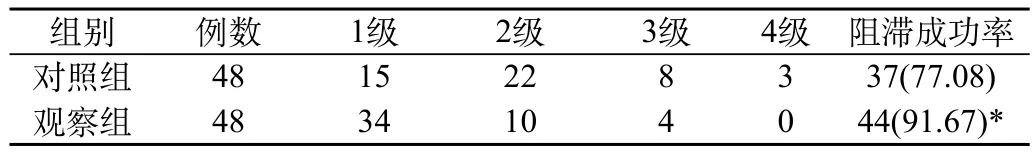

观察组麻醉阻滞成功率为91.67%明显高于对照组的77.08%,两组比较具有显著性差异(P<0.05),具体见表2。

表2 两组患者麻醉效果比较(例,%)

2.3 两组麻醉后不良反应发生情况比较

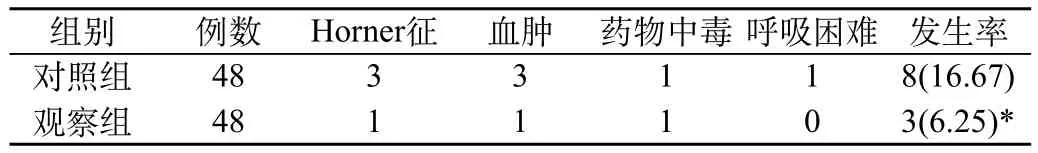

两组麻醉后主要不良反应为Horner征、血肿、药物中毒或呼吸困难,其中观察组不良反应发生率为6.25%明显低于对照组的16.67%,两组比较具有显著性差异(P<0.05),具体见表3。

表3 两组麻醉后不良反应发生情况比较(例,%)

3 讨 论

臂丛神经阻滞是外科临床上较为常用的上肢或肩部手术的麻醉方法,其镇痛完全、患者意识清醒,且术后并发症少,患者住院时间短,而通过肌间沟入路是较为常用的方法,操作相对简单且性价比较高,其成功的关键在于准确的神经定位[5]。传统的臂丛神经阻滞通过盲探异感进行定位,阻滞操作的成功率低,且局麻药物的毒性反应较大,患者并发症多。

近年来,随着超声引导系统的不断发展和广泛应用,超声仪已成为神经定位的辅助工具,已广泛应用于周围神经阻滞,具有较好的直观性,可直接或通过相邻结构识别神经,提高神经定位的准确性,阻滞起效快,同时可动态观察阻滞探针的走向和注入麻醉药物的扩散情况,且能最大程度的减少不良反应的发生,提高了手术操作的安全性,目前已逐渐被临床所重视,成为神经定位的“金标准”[6-7]。本研究通过比较传统异感定位方法和超声引导肌间沟臂丛神经麻醉的临床效果,结果可见,超声引导组阻滞操作和起效时间短,阻滞维持时间长,可明显提高麻醉阻滞成功率和减低不良反应发生率,安全、有效,值的临床推广和应用。

[1] 高金平.超声引导下臂丛神经阻滞的研究进展[J].医学综述,2009, 15(2):287-288.

[2] 崔旭蕾,徐仲煌,董锡臣,等.超声引导肌间沟臂丛神经阻滞的临床应用[J].临床麻醉学杂志,2008,24(1):26-27.

[3] 冯艳,张松,柏敬东,等.超声引导下肌间沟法臂丛神经阻滞麻醉32例分析[J].中国误诊学杂志,2008,8(21):5235-5236.

[4] 林芩,王翔锋.神经刺激器定位在肥胖患者臂丛神经阻滞的应用[J].福建医科大学学报,2007,41(2):162-165.

[5] 单立刚,马多,刘永前.超声引导肌间沟臂丛神经阻滞术的I临床应用[J].中国实用医刊,2012,39(15):31-32.

[6] 宋传民.超声定位肌间沟臂丛神经阻滞的临床观察[J].中国医学创新,2011,8(33):57-58.

[7] 崔旭蕾,徐仲煌,董锡臣,等.超声引导肌间沟臂丛神经阻滞的临床应用[J].临床麻醉学杂志,2008,24(1):26-27.

R614

B

1671-8194(2013)24-0184-02