桩底后压浆浆液扩散问题研究

2013-07-13彭仕奇

彭仕奇

(江苏经贸职业技术学院,江苏 南京 211168)

0 引言

桩底后压浆具有适用性强,操作方便,有效提高钻孔灌注桩的承载力、减少桩基工程量、缩短工期、降低工程造价等优点,近些年在建筑、交通、水利等部门中得到了广泛应用,取得了良好的社会和经济效益。然而,由于地质条件的复杂性,预先精确设定浆液配方、注浆压力、注浆量难度很大,到目前仍然还是主要依据经验。《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)[1]给出的仅是参考值。《公路桥涵施工技术规范》(JTG TF 50-2011)[2]只做了原则规定。2个规范中都要求先行进行试验。因此,桩后注浆通常都只是在常规设计难以满足要求的特殊情况下采用。从这项技术的诸多优点看,并未充分发挥其潜能。

近年来,不少学者对该项技术进行了研究[3~7],其主要研究方向和重点是水泥浆不同水灰比所属流型、流动形态、扩散半径、对地层加固的作用机理、以及扩散半径与地质条件、水灰比、注浆压力、注浆时间等的相联关系。主要的研究手段是室内模拟试验。在渗透性地层条件下,水泥浆的扩散状态,对桩基承载力起决定性的作用,对此进行的研究,方向无疑是准确的。其成果对注浆设计有指导意义。但是,室内模拟有很大的局限性,原因在于地下是一个开放的系统,而室内试验做不到;其次地下是承压的,并且不同深度压力也不同;地下是有压力水的,水泥浆向上、向侧、向下受到的压力是不一样的,对水泥浆的扩散形态有决定性的影响;再次,地下的地层往往是变化的,是不均质的。上述因素对水泥浆的扩散都有重大影响。而这些条件在室内试验中很难进行模拟。笔者在苏通大桥二期试桩中,对6根桩进行注浆效果钻探取样检测,现场实物样品显示,地面试验结果和地下实际状况存在很大差异。

1 钻探取样说明

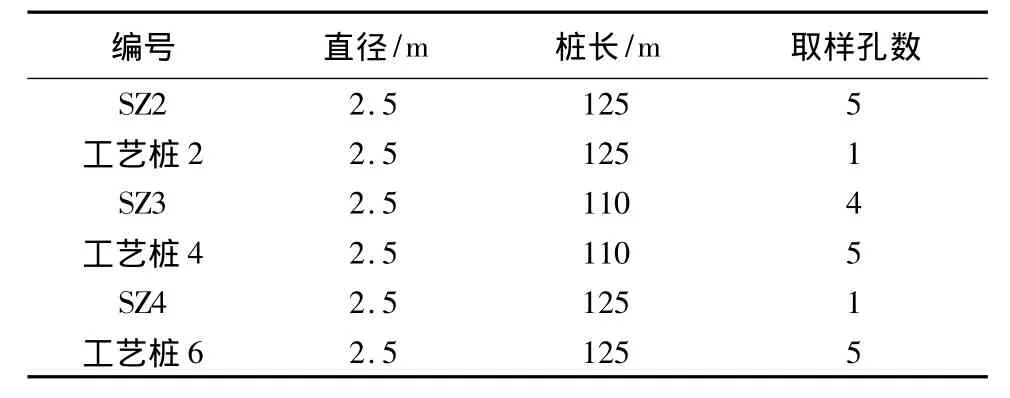

苏通大桥二期试桩总共钻进9孔,其中3个只成孔,不灌注砼,做成孔工艺研究。6孔灌注成桩,进行注浆试验并钻探取样检测注浆效果,见表1。

钻探取样孔的布置为:工艺桩2和SZ4桩只布设桩底孔,预先将PVC管随钢筋笼下入桩孔内。其它桩除桩底孔,沿桩周四个方向布设4个钻探孔,分别距离桩周边0.5、1、2、4 m。SZ3 桩距桩周边 4 m处钻孔为注浆前施工,做CT测试用。

表1 苏通大桥二期试桩钻探取样一览

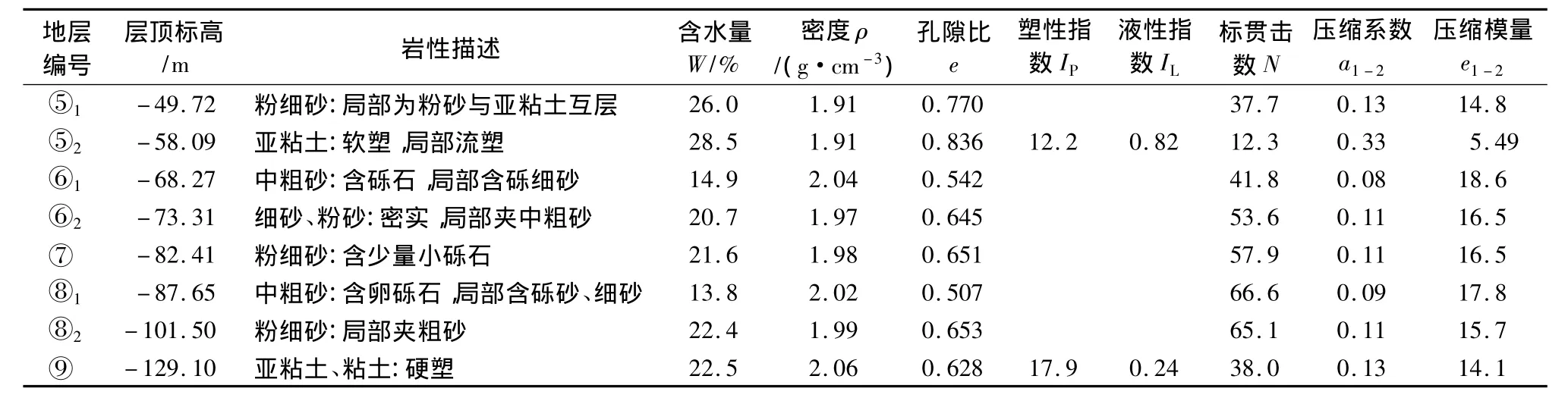

在工程勘察报告中,地层分层较为粗略,因此在钻探取样的同时,对地层的构造进行详细分层。大部分桩底实际地层构成属于粉细砂、细砂、粗砂、含砂粗砂、砾砂交互地层,地层变化较大。但均属于明确的可渗透地层。地层情况见表2。

表2 地层工程地质特征表

2 浆液在桩底的固结状态

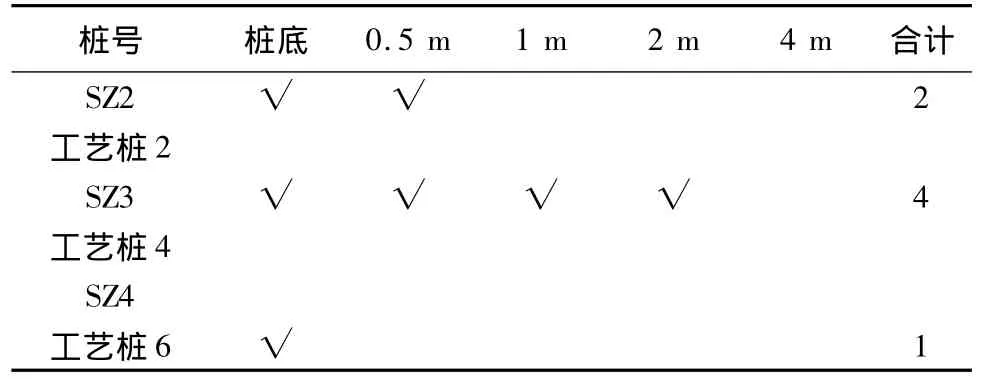

钻探取样总计21个钻孔,从注浆完成7天后开始施工,76天后结束,取心总长度为208.9 m。大部分钻孔取出的样品未固结硬化,用手捏即碎。只有少部分孔取上了部分固结的样品。具体数据见表3。

表3 取得固结样品探孔统计

计有3根桩、7个取样孔见有固结样品,占取样孔的30%。而每孔固结样品占该孔样品总量的20%~30%。未固结样品在地面自然条件下12~24 h后固结硬化。

钻孔取样从6月21日开始施工,从开工日保守计算,最先取上固结硬化样品SZ2孔为8月12日,与钻探取样开工时间已经过去52天,最迟的为SZ3,时间是9月4日,距开工已经过去76天。尽管SZ3四个钻孔都取上了固结样品,但其数量仅约为该桩所取样品的30%。

苏通大桥二期试桩的桩底注浆,是由3家公司各自单独设计配方、制定注浆量、注浆压力等工艺参数,并施工完成的,相互间并没有交流和参照。很吻合的是,3根取上有固结样品的桩,分属3家公司。

其中固结最好的SZ3桩和工艺桩4为同一家公司施工,浆液配方如下:水灰比 W/C=0.5 ~0.55,U型膨胀剂为水泥用量的4%,膨润土为水泥用量的1%,高效减水剂为水泥用量的5‰。

浆液的主要性能指标:初凝时间3~4 h;浆液稠度20 s;7天强度≥10 MPa。

显然,样品显示的结果与地表试验差异巨大。然而,这个配方完全符合文献[1]要求,也是现在注浆设计和施工中的常用配方,但工艺桩4仍出现桩底水泥浆长时间未固结,可见这种情况在目前桩底注浆中不是个案。笔者以往在对深层搅拌桩进行钻探取样中,绝大多数也出现水泥土尚未固结的现象。

目前桩底注浆的常用水泥浆配方,在地面实验室测试出的初凝、终凝时间、强度等指标,在有压力、温度、特别是有地下水的桩底都是不可靠的。由于桩基的承载力测试达到设计要求,以及桩底注浆很少使用钻探取样的检测手段,所以这一事实未引起人们的充分认识和足够重视。

这对我们有2点启示:

(1)这是一个尚待研究解决的问题。如果水泥浆在孔底长时间未能初凝,那么所有以此为前提的工艺设计就失去了依据,成为多余甚至有害,比如分次注浆规定。因为二次注浆间的注水替浆,会因此稀释注入的浆液,进一步影响浆液的凝固。

(2)对桩底后注浆的侧阻、端阻、极限承载力的测试,是在桩底浆液并未完全固结、桩底地层胶结体强度远低于浆液终凝后的数据,并不意味最终结果。因此,有可能桩底后注浆的巨大潜力尚未真正认识并深入发掘。同时,也突显出对此项技术进行深入研究具有更大的潜在价值。

3 浆液在桩底的扩散状态

6根桩的钻探地层分层及浆液扩散分布见图1~6。浆液在孔底的扩散有如下规律。

图1 工艺桩6钻孔取样剖面图

图2 SZ3桩钻孔取样剖面图

图3 工艺桩4钻孔取样剖面图

图4 SZ2桩钻孔取样剖面图

图5 SZ4桩钻孔取样剖面图

图6 工艺桩2钻孔取样剖面图

(1)在相同地层中,浆液的扩散规律是向下渗透最佳、向侧其次、向上最差。如SZ3桩(图2),位于桩底的SZ3-0孔,地层上部为砾砂、下部粉细砂,水泥浆侵入至粉细砂层,深达9.8 m。距桩周边0.5、1、2 m的钻探孔,地层为含砾中粗砂、砾砂,其渗透性明显强于粉细砂,但水泥浆侵入还不到3 m,而向下侵入达到将近9 m,其向下与向上的比例约为3∶1。由于水泥浆液在桩底有压力下的扩散规律,因此桩底注浆对端阻的提高要明显高于侧阻的提高。

(2)浆液在桩底扩散受很多条件影响,其中受地层条件的影响最为明显。在有地层变化的情况下,地层组成成分颗粒越粗、孔隙率越大,水泥浆扩散越容易,扩散范围越大。据此,期待控制注浆浆液参数达到控制浆液的扩散半径是不现实的。更可行的方法是对地层做细致的勘察,根据浆液的扩散规律,科学选择桩基底部深度,不做无效的控制,但可以做到准确预测浆液的扩散范围。

(3)从样品中水泥浆含量看,离注浆管出浆处越近水泥浆含量越高,越远含量越少;地层组成颗粒越粗,水泥浆含量越多。中粗砂和砾砂地层水泥浆含量明显高于粉细砂。

(4)水泥浆沿桩间壁上返高度。上返高度对桩侧阻的提高有重要意义。但是,钻探取样很困难,无法实证。但从现有的研究成果分析,桩间壁水泥浆的上返高度与成孔方法有相联关系:反循环成孔比正循环成孔的孔壁更规则;使用高分子泥浆处理剂,泥皮薄而坚韧,孔壁更光滑;自然造浆成孔,泥皮厚而松散,都会对浆液上返高度有一定影响。但与上返高度相关性最大的是桩底地层条件,也是决定性的。如果桩底的地层侧向和向下的地层松散,渗透性较好,浆液上返的高度就差,如果侧向、特别是向下的地层渗透性差,浆液上返的高度就更好。工艺桩6(图1)与工艺桩4(图3)由于孔底往下5 m即为不可渗透的亚粘土层,使得浆液向上扩散,浆液上返高度是所有桩中最多的,但也仅为5 m。

4 结论

(1)在可渗透性地层中,按常规配比的浆液,在桩底不同于地表的压力、温度、地下水的环境下,凝结固化时间比室内试验延迟数天至数十天。因此不能单凭室内试验数据来制定相应工艺方案。而在灌注几天后进行的承载力测试很可能不是最终结果。

(2)在相似均质地层中,浆液扩散有明显的规律:向下与向上扩散的比例约为3∶1,向侧居二者之间。

(3)在交互地层中,浆液扩散的规律是:颗粒越粗、孔隙越大,渗透性就越好,则扩散越远、含量越多。地层条件对扩散效果起决定作用。

(4)浆液在向上、向侧、向下的三维空间扩散上,由地层条件决定,无法人为控制。只有将注浆地层勘察清楚,才可能准确预测浆液的扩散状态,从而制定科学的注浆方案。

(5)现在业内主要研究浆液扩散半径。这种研究主要采用室内试验,由于没有考虑并模拟地下复杂环境,因此其成果更适于帷幕注浆。而对于桩底注浆,水泥浆在孔底的扩散形态的研究更具实际意义。

[1] GJ 94-2008,建筑桩基技术规范[S].

[2] JTG TF 50-2011,公路桥涵施工技术规范[S].

[3] 刘卫卫,姜鹏飞,等.东升水电站导流墙固结灌浆施工工艺[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2012,39(9):71 -74.

[4] 潘宏雨,孙芳.钻孔灌注桩后注浆技术实践及其效果分析[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2012,39(7):56 -58.

[5] 彭仕奇.苏通大桥超长桩桩底后压浆试验及效果[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2011,38(11):54 -58.

[6] 李粮纲,唐平,何维山,等.深矿钻孔帷幕灌浆的数值模拟与应用[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2010,37(12):36 -40.

[7] 麦荣强,曾宪斌.帷幕灌浆技术在桥墩施工中的应用[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2009,36(8):66-68.