行政审判白皮书制度的审视与构建

——基于上海法院司法建议信息库的实证分析

2013-06-01崔胜东

崔胜东

(上海市金山区人民法院,上海 200540)

●法治上海

行政审判白皮书制度的审视与构建

——基于上海法院司法建议信息库的实证分析

崔胜东

(上海市金山区人民法院,上海 200540)

行政审判白皮书制度是一项重要的司法创新举措,但在司法实践中,其制度运行已经部分异化,需要进行机制改良。宏观上,从能动为民理念树立、依法适度制衡、合作回馈机制建立等方面进行构建;微观上,从规制制作主体、扩大发布范围、遵守审判秘密、规范行文细节等方面进行完善。

行政审判白皮书;司法理念;社会管理创新;司法公开

2004年,上海市高级人民法院发布新中国成立以来中国法制史上的首份行政审判白皮书。①赵俊梅:《白皮书 依法行政助推器》,《人民法院报》2010年3月12日。于是,各地法院纷纷开始进行行政审判白皮书的司法探索。2009年,最高人民法院下发《关于在全国法院开展行政审判“白皮书”活动的通知》,并将浙江省高级人民法院的“白皮书”转发各地供参考。这将全国各地的行政审判白皮书工作推向高潮。目前,这一工作已经取得初步成效,一些法院根据审判实际制发的行政审判白皮书,得到了地方党委、人大、政府的好评,取得了良好社会效果。②如时任中共上海市委书记俞正声和市长韩正分别在上海市高级人民法院呈报的《2011年度上海法院行政案件司法审查情况报告》作出重要批示,要求将白皮书转发到各区、县以及政府各部门,以促进依法行政。参见卫建萍、林俊华:《上海行政审判白皮书促依法行政》,《人民法院报》2012年6月16日。但不可避免的是,其在制度运行过程中出现了一些问题,需要重新审视和完善。本文以行政审判白皮书制度为研究对象,以上海法院司法建议信息库中2009年至2012年全部行政审判白皮书为研究样本,对行政审判白皮书制度的构建与完善进行分析和探讨。

一、行政审判白皮书制度之司法现状

作为行政审判白皮书工作开展较为规范和成熟的地区,上海法院在全国率先研究开发了“司法建议信息库”系统,将相关工作纳入制度化轨道,使司法建议和审判白皮书工作开展有了一个飞跃式地发展。因此,笔者基于“司法建议信息库”平台,对上海市高级、中级、基层三级法院2009年以来行政审判白皮书的制发、反馈等情况进行实证分析,以更有效地展现整个制度运行的现状。①需要说明的是,上海法院司法建议信息库于2009年6月正式上网运行,上载于信息库内的司法建议及白皮书由各法院自行输入,由于信息库处于不断完善和规范过程中,实际的发布数据应大于信息库数据。为保证数据准确性以及统计的精确度,本文数据以信息库内数据为准,数据采集的时间阶段为:2008年12月26日至2012年12月25日。上海法院的一个统计年度为上一年的12月26日至当年12月25日,如2009年度的数据,其采集时间阶段为:2008年12月26日至2009年12月25日。

(一)发布数量情况

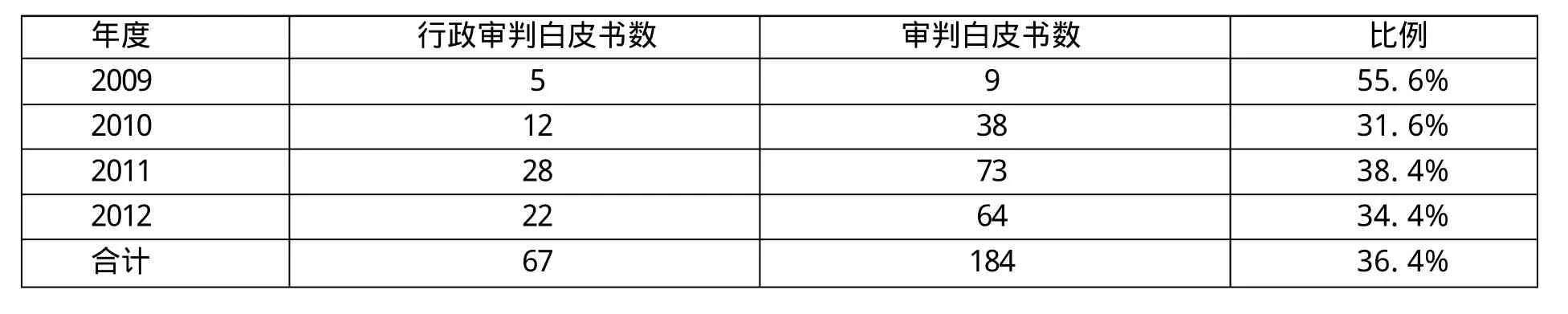

2009-2012年,上海法院累计发出各类审判白皮书184份,其中行政审判白皮书67份,占总数的36.4%。各年度发布的数量及所占比例见下表。

表1 行政审判白皮书发布数量表 (单位:份)

(二)制发主体及反馈情况

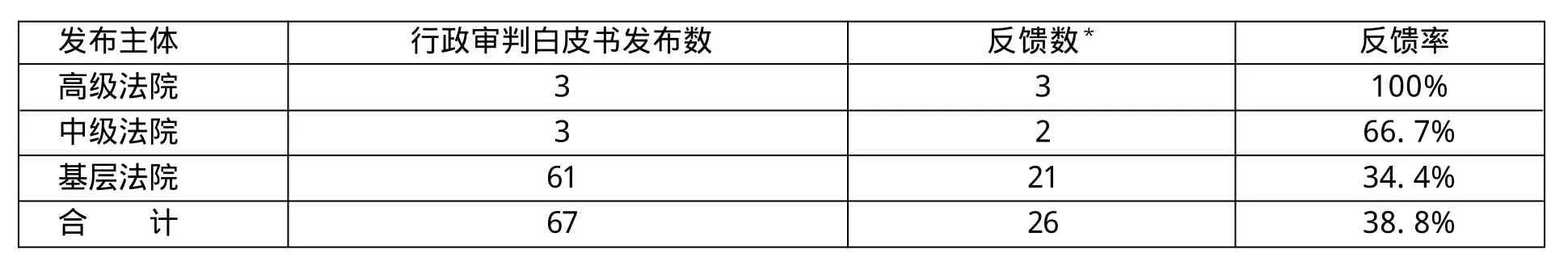

在67份行政审判白皮书样本中,制发的主体多元,既有高级法院、中级法院,也有基层法院。同时,各样本的反馈情况也不一样,总体而言,越高层级法院的反馈率越高。

表2 行政审判白皮书发布主体及反馈情况表 (单位:份)

(三)被发送单位情况

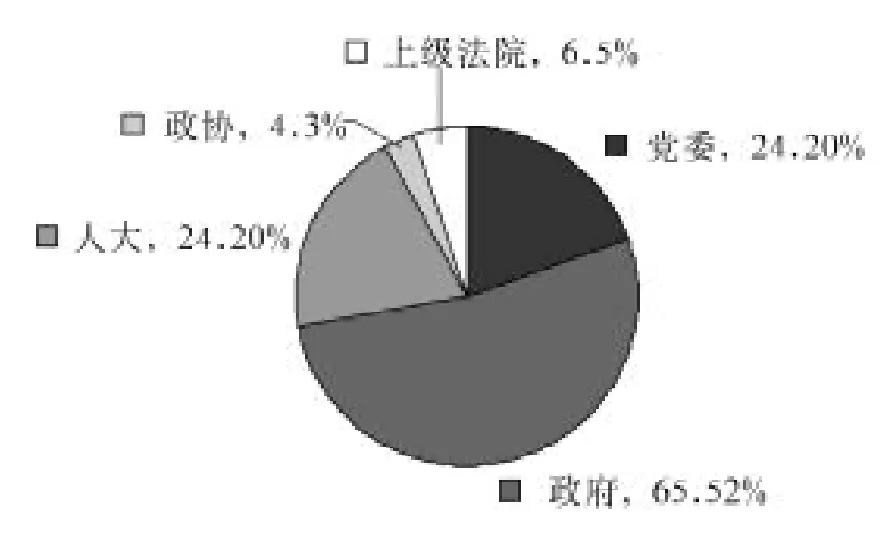

从被发送单位来看,每份行政审判白皮书被发送单位多少不一,按照被发送单位类别和件次来看,被发送单位共计出现123件次,其中政府(包括政府各部门)约占一半以上,其余被发送单位为党委、政协、人大及上级法院。

图1 被发送单位情况构成图

(四)行文规范情况

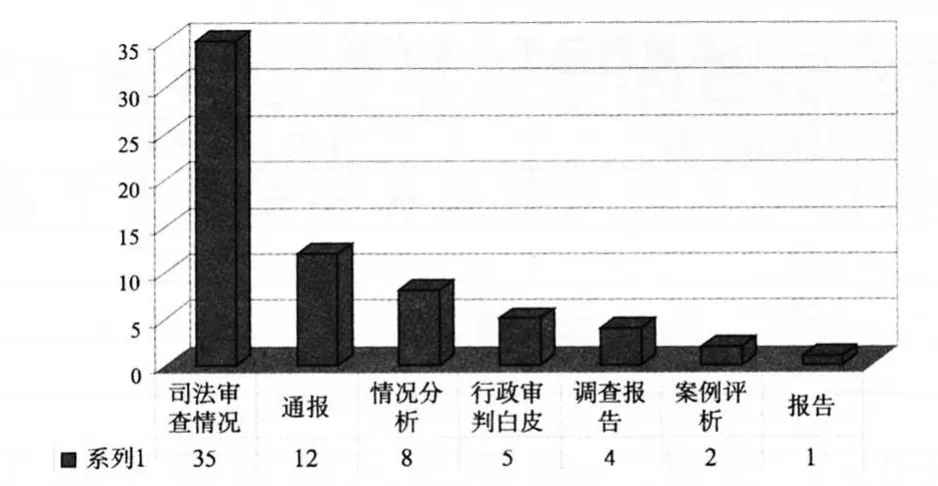

在考察行政审判白皮书样本过程中,发现格式规范不统一,个别常用措辞用语也比较随意。仅就行政审判白皮书的标题反映的公文种类而言,67件样本中,公文种类多样,共出现7种关于公文种类的表述,分别是:司法审查情况报告、调查报告、报告、情况分析、行政审判白皮书、案例分析、通报。①严格来说,情况分析、行政审判白皮书、案例评析等并不是严格意义上的公文种类,本文是为了便于归类分析,暂借用公文种类的概念。同时,司法审查情况报告、调查报告、报告三种从种属上应都属于报告一类,但为清楚展现所有样本中所出现的各类公文种类表述,各列为一类,以求清晰区分。

图2 公文种类表述构成图

此外,部分白皮书还存在各种细节问题。如有的白皮书在公文首部单独设立了“引言”部分;部分白皮书在标题中对时间的表述不一,有的使用“年”,有的使用“年度”。

二、行政审判白皮书制度之异化成因

(一)“滥发”倾向明显,司法理念失范

从表1表2可以看出,行政审判白皮书一直是法院司法建议工作、尤其是审判白皮书工作的重点,每年制发的数量总体上也在显著增长。在所有样本中,基层法院制发的数量为61件,高级法院及中级法院制发数合计为6件,基层法院制发数占全部总数的91%。但从反馈效果来看,基层法院制发的反馈率为34.4%,明显低于高级法院和中级法院的反馈率。由此可以看出,在行政审判白皮书的制作“浪潮”中,基层法院制发了大量行政审判白皮书,但反馈效果却一般,存在“滥发”倾向,制发主体混乱及“滥发”情形的出现根源在于未树立和落实正确的司法理念,而这种随意性的、运动式的司法活动干扰了行政机关正常的行政活动,也损害了司法公信力。

(二)内容范围受限,公开深度不够

行政审判白皮书是司法公开的重要途径和载体,是更高层次的公开,但目前公开内容仍不够广,多为审判案件分析基础之上的通报;公开范围也很窄,一个典型表现是,很难通过互联网搜索到白皮书的具体内容。行政审判白皮书大多报送至行政机关,如图1所示,67份样本中,65份的被发送单位中都包括政府机关,其他被发送单位是党委、人大、政协、上级法院等。②行政审判白皮书的首要发送对象是行政机关,其他党政部门基本属于抄送性质,因此,本文在发送对象的表述上仍以行政机关为主。诚然,行政审判白皮书的一个重要目的就是促进依法行政,但仅仅指向行政机关或其他党政部门,使得普通公众或组织难以知晓白皮书的具体内容。白皮书内容的局限和发送范围的狭窄限制了司法的引导、教育功能的发挥。

(三)部门回应较少,反馈机制缺失

虽然行政审判白皮书社会接受度较高,各地党政领导也纷纷批示肯定,但相关职能部门真正对白皮书所提问题和建议作出回应和反馈的总体比例却不高。如表2所示,行政审判白皮书的整体反馈率仅为38.8%,多数发布之后便石沉大海。在缺乏反馈回应机制支撑的现状下,白皮书的引导规范效果大打折扣。

(四)细节格式不一,行文缺乏规范

囿于受众对象的限制,行政审判白皮书的制作要求通俗易懂,但并不代表写作散乱,任意行文。白皮书的写作也要符合一定之规,具备前瞻性、预见性。从研究样本来看,各院发布的白皮书质量参差不齐,信息量大小不一,行文细节欠缺规范,甚至对同一问题的认识也存在细微差异,是否需要每一层级的法院都要发布行政审判白皮书值得考虑。此外,对于行政审判白皮书标题中对白皮书公文种类的表述应该进一步明确,避免出现图2所示的多达7种公文种类的表述。

三、行政审判白皮书制度之构建完善

在社会管理创新的社会背景下,司法权在行政审判白皮书工作中应做到“到位,但不越位”。“到位”要求法院能动司法,为民司法,主动服务人民群众和社会管理大局;“不越位”要求法院坚持依法、适度原则,既要回应社会现实,又要坚守法治底线,避免过度干预行政权正常行使。

(一)宏观构建

1.能动为民,提升社会管理质效

人民法院参与社会管理创新必须坚持以人为本,它是科学发展观的核心和本质要求,也是社会管理创新必须坚持的根本原则。人民法院必须以此为指导思想,能动司法,真正把广大人民群众的根本利益作为司法活动的出发点和落脚点。①陶维强:《能动司法视野下人民法院参与社会管理创新的方法与途径》,《汕头日报》2011年12月7日。从行政审判白皮书工作开展情况来看,部分法院更多的是“运动式”司法、“作秀式”司法,跟随“潮流”,为了“发”而“发”,而不是真正从社会管理创新需要,从司法理念创新高度认识到这一工作的重要性。更有极少数地方,不认真调查研究,粗制滥造,高调发布,一发了之,全然不顾社会效果。

新时期的司法,“既要严格恪守司法的裁判职能,又必须积极有为,衍生司法的社会职能,能动地开展司法活动。”②贾宇:《社会管理创新与司法能动》,《法学杂志》2011年第12期,第5页。人民法院应切实回应社会管理创新要求,转变传统司法理念,紧紧抓住“为大局服务、为人民司法”的工作主线,树立能动司法理念,主动服务社会大局,及时回应人民群众司法需求。行政审判白皮书是主动服务、能动司法的重要载体,各级法院要充分重视这一制度地运用,切实认识到白皮书制度在人民法院参与社会管理创新中的作用,扬长避短,不断提升白皮书质量,有效实现行政审判对行政机关地积极监督,促进有关单位科学决策、完善管理、消除隐患、改进工作、规范行为,促进行政机关依法行政,不断提高社会管理水平。

2.恪守原则,坚持依法适度制衡

行政权和司法权都是国家权力的重要组成部分,但两种权力的运行模式截然不同。行政权以如何有效管理社会为目标,以效率作为权力运行的基本准则,追求效能、效率和经济最大化;司法权通过个案司法审判保护合法权益,以公平正义为核心价值和目标,遵循的是固定的司法程序。虽然司法机关在社会管理活动中,对行政机关扮演积极监督角色,虽然司法能动也得到倡导,但司法能动不是司法乱动,应有所为,有所不为。

行政审判白皮书工作作为行政审判活动的一部分,应尊重行政机关的自由裁量权,不应干预行政机关具体行政,不束缚行政机关手脚。尤其在现代社会,许多行政活动都涉及到专门知识,许多行政行为都具有高度专业化、技术化特征,人民法院应恪守行政权与司法权的边界,围绕行政行为合法性进行判断,不能武断替代、要求行政机关作出具体行政行为。同时,避免行政审判白皮书的“滥发”和“乱发”,提高白皮书质量,做到少而精,促进行政机关依法行政。

3.重视回应,构建合作回馈机制

从政治意识来看,中国司法在公法领域进展缓慢,“民告官”的法治理念举步维艰,中国司法迫切需要一种法治理性的整体化表达平台,并通过法治理性争取政治权威的支持,行政审判白皮书正提供了一种基于法治理性的权力间对话机制。①田飞龙:《“建构法治理性的权力间对话机制》,《人民法院报》2010年1月15日。行政审判白皮书提供了人民法院与行政机关之间良性合作的平台,法院可以基于白皮书这一制度载体,以软性司法行为,落实积极监督的角色定位;行政机关也能通过回应反馈加强与司法机关沟通,更平缓地认知法院的司法审查理念,更容易做到依法行政。

另一方面,在实践中,存在“重发布、轻反馈”的情况,制发行政审判白皮书时轰轰烈烈,发布之后平平静静,杳无音信。如前文所示,在上海市基层法院发布的61份行政审判白皮书中,仅有21份得到反馈。因此,要充分重视行政审判白皮书回馈机制的建立,主要通过职能部门地反馈与回应,提高白皮书的反馈率,进一步提升其社会效果和法律效果。

至于如何提高行政审判白皮书的司法实效和反馈率,可从内外两个方面进行尝试。其一,内在考核。借鉴人民法院执行工作纳入社会治安综合治理目标责任考核范围的做法,②陈永辉:《中央综治办、最高人民法院决定将执行纳入社会治安综治目标考核范围》,http://old.chinacourt. org/public/detail.php?id=230592,中国法院网,2013年4月20日访问。在时机成熟时,可尝试将行政审判白皮书反馈工作纳入行政机关的目标责任考核范围,因为一旦作为司法审查者的法院发出白皮书,即反映出被发送单位在执法过程中存在疏漏或错误,其应予以回应和整改。其二,外在督促。在白皮书发出后,法院可以继续跟踪落实,在一定期限内未收到回复反馈的,可以通过政府法制部门进行督促。

(二)微观改良

1.控制出口,规范制作主体

从法院层级上来看,应适当控制行政审判白皮书的制作层级,一般应由中级以上法院制发。目前,白皮书制作泛滥,质量和社会效果参差不齐,发布主体不一,既有最高法院,高级法院,也有中级法院,甚至更大部分的白皮书是由基层法院制发。但绝大多数基层法院的行政案件数量相对民事、刑事案件较少,在无法保障相当数量的案件作为分析对象的基础上,再精妙的研究论证也不具有普遍性。少数个案适合采取司法建议方式,无需采取白皮书的形式。从上海法院行政审判白皮书反馈情况来看,越高层级的法院在制发白皮书过程中越慎重,数量也更少,反馈效果也更好。

因此,为确保质效,行政审判白皮书一般应由中级及其以上人民法院制发,以保障法制统一,避免社会管理的混乱。对于基层人民法院,只有出现新类型案件,或者在某阶段、某区域集中出现突发案件、群体性案件,以及其它特别情形,需要及时向有关机关通报,向社会做出说明的,才可制发行政审判白皮书,同时报送上一级人民法院。

2.深度公开,扩大发布范围

在横向广度上,被发送单位的范围要拓展,公开范围也要扩大。行政审判一方是行政机关,另一方是行政相对人,行政审判白皮书是在行政审判资源基础上的更高理论成果,其本质是积极监督行政机关依法行政,加强促进行政机关与法院的良性互动。因此,行政审判白皮书首要发送对象是行政机关。一般而言,行政审判白皮书所针对问题涉及到的行政机关以及相关部门都应予以发送。

为扩大司法公开范围,行政审判白皮书一般应向社会公众开放和公布。可以在法院立案大厅或公开区域摆放适量白皮书,供民众随手取阅。在法院信息化建设不断加强的背景下,有条件的法院也应在法院网站上公开。当然,对于涉密的行政审判白皮书,则不应向社会公开。

在纵向深度上,要进一步创新行政审判白皮书的内容公开。可进行两方面的探索:其一,对于一些行政相对人败诉的典型性案件,行政审判白皮书也可尝试予以分析研究,向公众进行释明,充分发挥司法在社会管理活动中的教育、引导作用,引导群众遵纪守法。其二,不仅针对已经发生的行政案件进行情况通报,更应以已发生案件为基础,积极收集司法信息,提炼、总结社会事务发展规律,延伸司法职能,通过白皮书进行司法预警,发挥司法机关的社会管理职能。

3.固守底线,遵守审判秘密

要注意的是,在行政审判白皮书的制发过程中,必须遵守人民法院审判工作纪律,严守保密规定。对于案件审理过程中,合议庭、审判委员会对具体案件处理的讨论情况,上下级法院之间对案件处理的各种不同意见以及有关单位领导、党委的意见,一律不得在白皮书中体现。对于涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定不宜公开的,也不应在白皮书中涉及或进行分析,但为了维护国家利益和社会公共利益,便利社会管理,确有必要向行政机关发送涉密行政审判白皮书的,在确保安全的情况下,可根据秘级按相应公文发送途径进行报送。

4.关注细节,完善行文规范

行政审判白皮书是人民法院正式司法文件,要坚持必要性、针对性和时效性,语言要简练,用词要规范,行文要严谨。在制作格式上,一般应包括首部、主文和尾部三部分。首部要载明法院名称、白皮书名称、编号、被发送单位等内容。主文包括在行政审判或相关调研活动中发现的需要重视和解决的问题,对问题产生原因的分析,依据法律法规和政策提出的具体建议,以及其他需要说明的事项。尾部包括院印和制作日期。如需抄送被建议单位的上级机关、主管部门或其他相关部门的,应当列明抄送单位全称。

有的行政审判白皮书在公文首部单独设立了“引言”部分,但“引言”一般存在于学术论文中,不应出现在公文中。此外,对于年度综合性的白皮书,在标题上涉及年份时存在两种写法,一是 “× ×年××审判白皮书”,二是“××年度××审判白皮书”。但“年”是一个时点的概念,“年度”是一个时期的概念,在一般情况下,一“年”和一个“年度”可以通用,但在特殊行业或专业领域,一个“年度”的起止和公历历法上的一年时间的起止有时并不一致,因此,为避免引起歧义,在白皮书上更宜用“年度”的表述。

关于行政审判白皮书标题中对白皮书公文种类的表述也需统一。《中国共产党机关公文处理条例》及《国家行政机关公文处理办法》中均对相关公文种类的适用进行了界定,其中,“报告”适用于向上级机关汇报工作、反映情况、或者提出建议,答复上级机关的询问;“通报”适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神、交流重要情况。“报告”属于上行文,而作为主要发送对象的行政机关,与作为司法机关的法院并无隶属关系,更谈不上上下级,法院采取“司法审查情况报告”、“调查报告”、“报告”等“报告”式公文种类撰写行政审判白皮书并不妥当。①目前“司法审查情况报告”的表述在法院发布的行政审判白皮书标题中比较常见,如果得到广泛的认可和适用,在考虑到约定俗成的前提下,使用此种公文种类的表述倒无不可,当然,这是实然层面的现实。“通报”属于下行文,虽然行政权、司法权分属两种国家权力,无所谓上下级关系,但从行政机关具体行政行为被人民法院司法审查的角度来看,人民法院是行政机关具体行政行为监督者,适用“通报”的公文性质倒无不妥。对于年度综合性的白皮书最为规范的标题应是“行政审判白皮书”,它是对人民法院发布的行政白皮书的最确切表达,这也反映出它与其他种类公文截然不同的性质。对于类案性质或专业性的行政审判白皮书,用“通报”、“情况分析”、“案例评析”均可,但在使用“通报”时,行文时要注意言辞的严谨和规范,避免出现司法权过度干预行政权的嫌疑。

(责任编辑:马 斌)

DF82

A

1674-9502(2013)04-074-06

上海市金山区人民法院

2013-06-13