语言的拓扑变换性与翻译理论的本体建构

2013-05-30吕公礼宫英瑞

吕公礼 宫英瑞

(1.青岛大学 师范学院;2.青岛大学 外国语学院,山东 青岛 266071)

20世纪以来,翻译经历了从语言学到文化、系统论、目的论、信息论、符号学、哲学、诠释学、接受美学、解构主义、后殖民主义等视角的转向,日益呈现出跨学科多元化的发展态势。然而,翻译研究要为自身划定一个相对清晰的边界,进而确立相对独立的学科地位,却越来越成为一件难事。翻译的跨学科研究虽然带来了一些繁荣,但如果自身缺少明确的界定,跨越学科边界可能带来更多不确定性。实际上,翻译的跨越学科研究在很大程度上反而消解了自身的学科地位,翻译研究常被划为语言学便是证据。翻译的学科边界问题归根结底是翻译的本体建构问题,是回答翻译是什么的问题。然而,这一问题的追问容易使人想到翻译实践。而以实践为本体建构翻译理论,往往又陷入翻译是实践还是理论的传统争议中去。这一争论的症结其实在于翻译的理论定性,即翻译研究是描写性的还是解释性的。实践为本体的翻译研究实际上大多演变为实践经验的总结和技巧的描写。科学理论的发展表明,一种研究要真正成为科学理论,从描写转向解释是必然的理论选择。

翻译研究的独立科学理论地位要从翻译的本体和解释性来建构。在这方面,中外翻译史上不乏有识之士的真知灼见。中国唐代贾公彦的“译即易,谓换言语使相解也。”可谓最早的翻译本体界定。[1]在西方学术界,20世纪的语言学大师雅克不逊曾提出了一种大翻译说,其中就明确提到“翻译本体”(translation proper)。[2]之后,美国翻译理论家斯坦纳继承了雅克不逊的大翻译说,提出了文化拓扑理论(topologies of culture)[3],并探索拓扑变换意义上的翻译本体。更值得关注的是,在语言学的认知转向乃至整个认知科学中,拓扑变换已成为一个具有普遍意义的认知原理。多种学科背景中的拓扑思想逐渐汇聚起来,成为进一步探索翻译理论本体建构和翻译研究创新的思想源泉。

一、翻译研究的本体反思和理论性质之辨

(一)翻译理论本体建构的历史必然性

20世纪翻译研究的跨学科多元化发展,其实与同时期语言学的发展颇为相似。不同的是,语言学由于索绪尔的结构主义本体建构而发展成为颇具科学理论特征的研究领域。比较而言,同期的翻译研究则要匆忙和粗放得多。这显然与翻译理论本体建构的缺失不无关系。语言学从古希腊至20世纪历经几千年的发展,最终也没能绕开理论的本体建构。在此意义上,翻译理论的本体建构也是走向科学理论进程无法逾越的阶段。当然,判断翻译研究在多大程度上属于科学理论,首先取决于怎样理解科学理论,是宽泛的前科学意义上的理论还是更为严格意义上的科学理论。人们在长期翻译实践中有所感悟、有所体会,归纳概括成某种技巧或规律,形成的只是前科学意义上的经验之谈。科学理论严格地说是具有内在逻辑结构的较为完整的思想体系,其中至少可分离出以下要素:研究对象、基本分类、基本观念、基本假设、基本范畴、研究目标、理论性质、研究方法及最终形成的理论形态。其中,研究对象是科学理论的本体要素。只有确定了明确的研究对象,才谈得上其他理论要素。索绪尔被誉为现代语言学之父,恰恰是因为他为语言研究确立了明确的研究对象和边界。语言学结构本体得到确立,才有了之后的深入研究和极大拓展。

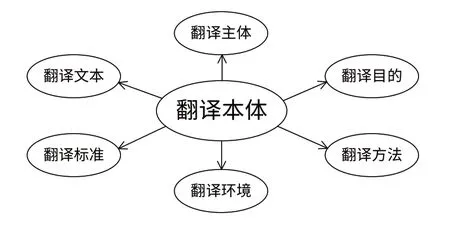

翻译理论的研究对象就是翻译,翻译理论就是关于翻译的研究和科学。翻译的本体一经确立,才可引出翻译的主体(译者)、环境(社会、文化、心理、认知等)、文本(对象)、目的(和功能)、标准及方法(技巧)等。没有翻译本体,也就无所谓译者、翻译环境、翻译文本、翻译目的、翻译标准及翻译方法。图示如下:

确立了这一基本框架,我们不妨对中西翻译研究历史略作回顾和反思。罗新璋认为,我国用文字记载的翻译始于汉武帝时代的佛经翻译。当时形成的主要观念有直译、意译和融合等。[1]在评述严复翻译思想时,鲁迅对中国传统翻译研究做过这样的概括:“中国之译佛经,汉末质直……六朝真是 ‘达’而‘雅’了,……唐则以‘信’为主......。”[1]近代严复提出的“信、达、雅”无疑是最具影响的译论了。之后的许多译论多是对严复的深入阐释,傅雷的“神似”说和钱钟书的“化境”说是严复之后的最重要深化。[1]从总体上看,中国传统翻译思想更靠近文艺美学,“信”、“达”、“雅”、“神似”、“化境”等无不带有浓郁的文艺美学色彩。这一点罗新璋有明确的论述:“我国一些重要译论,大都渊源有自,植根于我国悠久的文化历史,取诸古典文论和传统美学。”[1]从更大的传统文化背景审视,中国传统文化注重整体直觉感悟式思维,翻译的文艺美学取向完全契合这种思维模式。中国传统译论可以说是中国文化土壤中必然要生长出来的奇葩。

比较而言,西方传统翻译研究则走了一条不同的道路。西方译论[4]中虽然也有直译、意译、等值等概念性探讨,但更多表现为研究视角和切入点的变换。这些变换有:文本类型(如《圣经》与科技和商业文本、口译与笔译)的变换;主体类型(如译者、作者、读者、专家等)的变换;主体向文本的变换;学科视角的变换等。从翻译整体的某一方面、要素或维度的抽象规定性切入,实际上就包含着某种观念和假设。例如,翻译的文艺理论假设翻译是一种艺术审美和创造过程,翻译的文化转向假设翻译是一种文化现象,翻译的信息论假设翻译是一种跨语言信息加工(编码解码)和传递过程,翻译的认知理论假设翻译是一种认知过程等。在翻译的具体完整性中抽象出一端,通过大胆假设,只把这一端推到极致,便形成所谓转向、流派或主义。西方思想文化几千年来在多元变换中不断求异创新,产生了无数学说、流派或主义,在西方文化土壤中生长出来的译论自然不能例外。

简单梳理之后,我们回头审视中西传统翻译研究的特征和局限,并在此基础上探索翻译理论建构的思路。中国传统译论沿袭了中国文化整体感悟式思维模式和经学传统,往往聚焦于翻译原则和标准的几个范畴,不断对其加以引申和演绎,走的基本上是内涵式发展道路。这种模式利于范畴内涵的挖掘和深化,却免不了在文字概念中打转。过多的内涵式演绎不易推出新学说和流派,反而把翻译演绎得越来越虚灵和玄奥。在某种意义上,西方翻译研究中的直译意译、逐字译与自由译、泰特勒的三原则、奈达的等值论等也有相似的困惑。人们会问,追求译文与原文等值难道不就是忠实原文吗?与中国传统翻译研究不同的是,西方翻译研究常从翻译整体的一点抽象开始,执其一端并推向极致,呈现出明显的外延式发展。这种发展模式的确推出了一个又一个新学说或新流派。但问题在于,所执一端以抽象和假设为前提,自然无法涵盖翻译本体。翻译蕴含着翻译主体,但翻译主体并不等于翻译。翻译可转向文化做极致性研究,是因为翻译包含着文化因素,但这并不意味着翻译等于文化。翻译本体与其不同要素和视角是核心与边缘、主体与依存的关系。没有翻译本体,也谈不上翻译的主体、文本、标准、目的及方法。西方外延式的翻译研究模式虽利于推陈出新,却容易在翻译的外围和边缘打转,翻译的本体容易被淡化。以上反思表明,翻译本体的缺失是中西翻译研究的共同局限,因而是翻译研究走向相对独立科学理论体系必须首先面对的重大课题。

(二)翻译本体的理论性质:描写与解释之辨

从翻译本体来建构翻译理论,建构的是什么样的理论,我们还需从距翻译最近的语言学谈起。翻译研究与语言学密切相关,这是毫无疑问的。但是,翻译是否属于语言学,在何种意义上属于语言学,既取决于翻译自身的本体界定,也取决于怎样理解语言学。现代语言学可作狭义和广义理解。狭义的语言学主要指语言微观结构(如语音、语词、语句、语篇等)的研究,而广义的语言学则是涉及语言的物理、生理、神经、心理、认知、功能、艺术、交流、地理、社会、文化、政治及历史等方面的研究。表面来看,广义的语言学似乎与翻译的跨学科多元化研究相类似,即从语言学跨越到其他学科。实际上,语言学自身的发展要比这种跨越观复杂得多。一方面,语言学的社会文化及功能取向并不是从语言学简单转向社会学和文化研究的产物,而是从人类学(社会文化研究)传统中演化分离出来的。另一方面,功能语言学并不仅仅是从语言转向社会文化功能,而是从功能角度对语言结构的解释性研究。用韩礼德的话说,就是要解释语言的本质(为何语言具有如此结构)。而功能语言学的答案是,语言具有如此结构,是因为语言所要实现的功能使然(Language is what it is because of what it has to do)。[5](P18-19)换言之,功能语言学就是要从功能对语言结构系统加以解释,这是其根本理论取向和特征。认知语言学具有相似的解释性理论特征,它致力于从人的认知来解释语言结构。在现代语言学中,首先对解释性进行明确阐释的是认知革命的开创者乔姆斯基。在美国结构主义语言学中,语言学的科学性质建立在分类和描写之上。乔姆斯基对此不以为然,认为语言学理论的科学本质在于,它要解释语言为何具有这样的结构。[6](P8)从描写转向解释是现代语言学走向科学理论的根本标志,而这一转变其实具有普遍的科学理论根据。从学术背景来看,乔姆斯基早年修读过数学、哲学及心理学等,深知科学理论的解释性本质。科学发展的事实也表明,观察和描写是科学研究的重要环节,但科学不能停留在现象和经验的观察和描写,而要进一步探索和解释现象背后的机制和原理。牛顿的伟大不在于观察到苹果从树上掉下,然后继续观察和描写更多苹果从树上掉下来,而在于超越观察到的现象,解释苹果为何掉下,并由此发现能够解释任何物质微粒间引力的普遍定律。回到语言学,无论学者们是否研究语言并形成理论,人们每天都在说话,人们并不是学了语言学才会说话的。说话是儿童也会做的事情,语言学家对此再作专门描述便显得多余。古今中外无数语言大师,学过语言学的并不多见。语言学要成为科学理论,不能为描写而描写,而要对语言结构系统的机制和原理作出充分解释。

最后回到翻译研究的科学理论性质。翻译究竟有无理论,是否需要理论,是翻译研究经常要面对的问题。这并非用挑剔的眼光看翻译,而是人们面对翻译事实自然会产生的疑问。毕竟人类自有语言交流起就从事翻译活动,而古今中外无数译者并不是学了翻译理论才成为翻译大家的。显然,翻译研究的根本问题并不是是否需要理论,而是需要什么样的理论,描写性的还是解释性的理论。正如观察和描写更多苹果掉下不能建立万有引力定律一样,翻译研究如果停留在实践的观察和技巧的描写,就无法建立起真正的科学翻译理论。翻译理论如果停留在经验之谈,区别翻译理论与实践便失去意义。纵观中外翻译历史,真正成就翻译大家的并不是翻译理论的学习,而是精深的双语造诣、深厚的跨文化素养、渊博的学识和独立高尚的人格。总而言之,翻译不是不需要理论,而是需要解释性的理论。以解释性为基本取向建构翻译理论,其真正的意义在于揭示翻译的普遍原理和机制。原理和机制虽不直接通向翻译的具体操作,但却着眼烛幽发隐、以简驭繁,对翻译实践的启发指导意义其实更为深远。翻译理论从描写转向解释究竟应怎样理解,这里略作实例说明。在英汉翻译中,词类的跨语言变换是人们熟知的翻译现象。我们考察以下译例:

(1)It came not as a Nixon revelation,but rather as a confirmation of the “New York Times” story.

这不能算是尼克松透露了什么新东西,而是证实了“纽约时报”的报道。[7](P125)

(2)The sight and sound of our jet planes filled me with special longing.

看到我们的喷气式飞机,听见隆隆的机声,令我特别神往。[8](P45)

(3)The pallor of her face indicated clearly how she was feeling at the moment.

她脸色苍白,清楚地表明了她那时的情绪。[8](P53)

(4)I’m reading a play by Shakespeare.

我正在读莎士比亚写的剧本。

(1)和(2)是名词变为动词的例子,(3)是名词变为形容词的例子,(4)是介词变为动词的例子。(2)中的sight 和(4)中的by 还只是词类的简单变换。其实,英语中还有“介词 + 名词”的复合结构,汉译时直接变换为动词组合。例如,“at the thought of”汉译为“一想到……”,“in the face of adversity”汉译为“直面逆境”等。这表明,上述变换包含着某种一般规律,这也可从汉译英得到逆向证明。以下是许渊冲[9](P66)所译柳宗元《江雪》:

(5)千山鸟飞绝,

From hill to hill no bird in flight,万径人踪灭。

From path to path no man in sight.孤舟蓑笠翁,

A lonely fisherman afloat,behold,独钓寒江雪。

Is fishing snow in a lonely boat.

其中的“鸟飞绝”和“人踪灭”分别译为no bird in flight 和no man in sight,包含了类似的词类变换。关于上述变换,翻译教科书大多作为翻译技巧和规律加以罗列和描写。然而,究竟为何要做这样的变换,为何能够这样变换,只有进行解释性研究,才算得上科学理论。如果讨论范围稍作扩展,我们会发现类似的名动变换似乎不能简单在词类或句法层面概括。如英语的标语和路标“No photos/camera”译为“不许照相”,“Silence”译为“保持安静”,“Spy Films”译为“反特影片”,“Blood Diamond”译为“滴血钻石”等,都显示出某种动词化趋向。连淑能曾提出“静态与动态”和“抽象与具体”两大关系[7],对于解释上述变换背后的普遍原理具有重要启示。英汉翻译中的变换不仅发生在语词层面,也发生在语句层面。以下是许渊冲[9](P17)所译陈子昂《登幽州台歌》:

(6)前不见古人,

Where are the great men of the past?

后不见来者。

And where are those of future years?

念天地之悠悠,

The sky and earth forever last,

独怆然而涕下。

Here and now I alone shed tears.

汉语诗句中前两句均为陈述语句,而英译则变为疑问句,因而可以概括为陈述句向疑问句的变换。然而,陈述句为何能够译为疑问句,需要加以解释性研究,才能上升为更高层次的科学理论。上述变换涉及不同的语言条件,在不同语言层面发生。但在这些看似不同的变换背后是否存在某种普遍机制和原理,无疑是建构更具科学特征翻译理论的根本问题。这是由科学理论的本质决定的。科学理论的目的不是对每一现象进行个别描述,而是揭示大量现象背后的一般原理和普遍真理,做到以简驭繁。

英汉翻译中除了语词语句的变换,还有更深层次(如意象或抽象层次间)的变换。如英语的“Look before you leap.”译为汉语“三思而后行”,其中的look 和 leap 是如何变换为“思”和“行”的,为何能够变换,都是更高层次的解释性研究需要解决的问题。再比如,英语的短语“fight it out”可译为“打个分晓”、“见个高低”、“决一雌雄”、“打个你死我活”等[10](P34),其中的fight 倒是容易,只是为何英文中一个简单的“out”竟然可以变换出“分晓”、“高低”、“雌雄”、“你死我活”等多种汉语表达,都需要加以深层的解释才有科学理论意义。

二、广义翻译拓扑观:从雅克不逊到斯坦纳

翻译理论的本体涉及的就是何为翻译的问题,而这大概是翻译研究或实践者都会提出或思考的问题。关于翻译本体的只言片语或零星论述在中外翻译史上也许不难找到,但对此真正做过深入探索的要属语言学家和文艺理论家雅克不逊。雅克不逊1959年发表了一篇题为“On Linguistic Aspects of Translation”的论文,区分了三类翻译:(1)语内翻译(intralingual translation),即同一语言中符号的相互解释;(2)语际翻译(interlingual translation )或翻译本体(translation proper),即一种语言的符号用另一语言的符号加以解释;(3)符际翻译(intersemiotic translation)或变形(transmutation),即用非语言符号解释语言符号。[2]雅克不逊的三类翻译实际上代表了一种广义的翻译观,涉及“重新措辞”(rewording),“解释”(interpretation),“变形”(transmutation)及“置换”(transposition)等[2],而跨语言翻译是翻译的本体。雅克不逊的独特贡献在于,他向外超越语言符号的变换,把翻译的范围拓展到不同符号系统间的变换,向内深入到语言符号系统内在的变换机制,试图使翻译融入语言的本质。语言符号系统内在机制的一个基本特征就是,等价的内容总是可以变换为另一种形式,雅克不逊用“差异中的等价”(equivalence in difference)来概括,而“翻译涉及的就是两种语码表现的两个等价信息。”在雅克不逊看来,“差异中的等价是语言的根本问题,也是语言学的关键问题。”[2]

美国学者斯坦纳1979年发表了名作After Babel:Aspects of Language and Translation,之后修订出版了1992 和1998 版本。在该书中,斯坦纳继承和发展了雅克不逊的广义翻译观。斯坦纳集文学评论家、散文家、哲学家、小说家、翻译家、语言学家、文化学家于一身,展现了更为广阔的理论视野。他从拓扑数学思想出发,以西方文化(语言、文学、艺术、音乐、哲学等)为探索对象,提出了更具普遍意义的文化拓扑学[3](P436),并在此背景中探索翻译的本体理论。国内学者对斯坦纳翻译拓扑思想的探讨见于丁旭辉的文章。[11]斯坦纳把拓扑变换原理运用于翻译的等价性,对雅克不逊的“差异中的等价”提出了更为深刻的普遍性概括。

雅克不逊把翻译变换视为语言学的根本问题。然而,要建立真正的广义翻译观,超越语言符号系统是一种必然理论选择。斯坦纳为此提出了一种广义符号观,其中的符号系统涉及任何可以想象的媒介和符号模式,如图形、声音、味觉、触觉、乃至人类认知世界的过程和动物的交流等。[3](P436)在斯坦纳看来,语言只是这些多样符号系统的一种形态。他指出:“翻译本体是一种语言符号用另一种语言符号的解释,它是人类语言传递和接受过程的特殊和强化的情景”。[3](P436)广义的翻译观是建立在“变换”基础上的。斯坦纳从拓扑数学的“变换”概念出发,但并未局限于数学中的“变换”,而是在广义符号意义上界定“变换”概念。其中,语言改编为音乐是广义符号变换的典型例子。斯坦纳认为,作曲家把文本改编为音乐,所做的与翻译本体是相同的工作。语言符号系统与音乐符号系统都是语码(code),都有语法、句法及多种符号和个体风格。作曲家拥有的音调、音域、速度、节奏、乐法、调式与翻译家的风格选项相对应。[3](P438)荷马史诗文本改编为音乐形式,原有措辞不变。荷马史诗文本也可用作绘画或雕塑的文字说明,创作者可想象、反映或用不同程度的忠实来表现史诗。改编者可用无限多样的视角来处理原作,如照相式的模仿、(诙谐)模仿、讽刺式扭曲、最为模糊和神秘的暗指。[3](P447)实际上,顺着斯坦纳的思路,我们还可举出更多广义符际变换的例子,如小说改编为舞蹈则包含语言符号向(肢体)运动符号的变换,改编为电影则是语言符号系统变换为视觉、听觉(包括语声)的综合变换。

斯坦纳的另一重要贡献是文化的拓扑阐释。他指出,如同几何图形的拓扑不变性一样,我们(西方)文化中的多样性表现也包含内在不变性和常量,文化的构造因而也可视为拓扑变换。[3](P448)斯坦纳认为,“在拓扑意义上界定,文化是不变量的翻译和变换序列”。[3](P449)按照斯坦纳的理解,西方文化中的常量表现为语言、主题、形式等各种形态。在现代比较文学和风格学中,传统的主题(topos)、原型(archetype)、母题(motif)及语类是常见的研究课题。在现代艺术史的图像学(iconology)中,无论涉及语言内容、历代艺术家或流派的特定主题、母题、景观、暗喻的指涉,都是主要研究课题。[3](P449)在论及西方文化和思想的不变性时,原型无疑是最具吸引力的范畴。在斯坦纳看来,西方文化的发展是对古希腊-罗马及希伯来文化原型的某种变化和修改。这些原型穷尽了各种可能性,之后的发展只是变体,是针对当下语境的调整或批判。西方宗教历史是犹太-希腊模式(Judaic-Hellenistic canon)的变化,西方文化中的形而上学、视觉艺术、人文科学、科学标准是对柏拉图、亚里士多德、荷马、索福克勒斯范式(paradigm)的复制。[3](P487)在某种意义上,斯坦纳是在强调古代希腊文化的不可超越性。在这一方面,马克思早有类似观点,他认为希腊艺术就某方面说是一种规范和高不可及的范本。[12](P436)英国哲学家怀特黑德甚至认为:“对欧洲哲学传统最好的一般描述是,它是对柏拉图哲学的一系列脚注。”[13](P39)西方文化几千年的发展是否超越了古希腊文化,也许颇多争议,但把文化的演化视为拓扑变换,却不无启示意义。文艺复兴难道不是古希腊人文主义精神在中世纪神学背景下的拓扑变换吗?理性和启蒙运动难道不是古希腊理性、民主、平等思想的拓扑变换吗?这种变换一直延续到美国独立宣言和宪法,延续到了西方现代主义建筑、文学和绘画等艺术形态。

在这个意义上,翻译的拓扑变换只不过是文化拓扑性在语际变换中的特殊表现而已。斯坦纳认为,“‘变换中的不变性’(invariance within transformation)直接或间接体现了翻译中的变换关系。”[3](P448)斯坦纳的广义拓扑观自然也有语言学意义。众所周知,乔姆斯基的转换生成语法曾备受批评和非议。而斯坦纳认为,在拓扑变换意义上,转换生成语法中的“底层结构”、“递归性”、“约束”、“重写规则”及“自由度”会获得一种新的意义,从而极大减少其与自然语言和文化发展现实间的出入。[3](PP448-449)

三、 语言的拓扑性与翻译理论本体建构

(一)语言拓扑性再认识

斯坦纳用拓扑数学原理阐释文化和翻译,总体上仍带有概念移植的痕迹。我们认为,翻译本体的拓扑性归根结底要从语言自身的拓扑性去探寻。近几十年以来,认知语言学的兴起和发展为我们探索语言自身的拓扑性提供了新的契机。在普通语言学中,语言的本质特征(designed features)早已为人们所熟知,而拓扑性也许是另一需要深入探索的本质特征。

认知语言学从人类的认知来解释语言的结构,语言的拓扑性因而也需要在人类认知中来探寻。法国学者Robert Casatic 在“Topology and cognition”一文中全面总结和探讨了拓扑与视觉认知和语言的关系。[14]在拓扑数学中,所谓拓扑性是指那些在变形时不受影响而保持不变的几何图形性质和关系。按照更严格的界定,拓扑学研究的“就是几何图形这样一些性质,这些性质在图形经受剧烈的变形,以致所有度量性质和射影性质都失去之后,仍然存在着。”[15](P303)在拓扑数学中,圆形、椭圆、多边形、抛物线等都可视为不变性基础上的变换,它们也因此被视为拓扑等价。然而,几何图形从本质上讲是空间性质的抽象,因而表现了人类空间视觉认知的特征和原理。在此意义上,拓扑本质上揭示的是人类空间视觉的认知原理。圆形在特定视角下会投射为椭圆、抛物线、甚至线段,表明拓扑学并不是数学家的纯粹理论构造,而是具有现实理据的认知原理。在日常生活中,看到变老的朋友,我们会视为同一个人的变换,因为身体的衰老实际上是同一个体的拓扑变换。无机世界的演化是能量(守恒)不变和时空关系不变基础上的拓扑变换,有机体从祖代向子代的演化也是遗传 (不变)基础上的拓扑变换(变异)。社会文化的演化是文化原型或文化基因(meme)不变性基础上的拓扑变换。

回到语言的拓扑性。认知语言学从认知来解释语言结构,对探索空间拓扑认知在语言结构中的表现极具启示意义。美国认知语言学家Talmy试图运用拓扑几何原理解释语言的封闭类和开放类形式。[16](P25)封闭类之于开放类相当于拓扑几何之于欧氏几何。封闭类的拓扑性在于,它的内在性质不随所指对象的变换而变化,因而表现为拓扑不变性。例如,从“他在屋子里”到“他在宇宙中”空间尺度虽然发生了巨大变化,但其中的空间包含关系(里外)保持不变,两个表达式因而是拓扑等价的。认知语言学的另一重要理论——概念隐喻理论,同样包含着拓扑原理。按照Lakoff 的观点,隐喻是从源域向目标域的映射,映射以“不变性假设”(Invariance Hypothesis)为基础,而其中的意象图式是不变性的主要依据。[17]

实际上,语言的拓扑性并不是强加的外在性质,而是语言的本质特征。在认知语言学的观念中,语言与世界不是传统语义学所说的镜像对应和符合关系。现实世界是复杂多维形态,而语言是线性一维形态。语言要把握和表征世界,就意味着复杂多维世界经由认知变换为一维简化形态,其中必然包含着扭曲变换。这与认知语言学的识解是相通的。语言表征不是任意的认知变换,而须以世界本质特征的不变性为设定才有意义。这可能就是认知语言学中的象似性和同构性的本质。因此,从世界到语言是一种拓扑变换。不同语言在结构上自然存在差异,不同语言说话人用自己母语识解世界的方式也不同。语际翻译是两种语言识解之间的变换,而翻译的等值设定意味着它必然是一种拓扑变换。

(二)语言拓扑性基础上的翻译本体论

翻译是跨语言变换,是以不变性为设定的变换,因而是拓扑变换。这是翻译研究的本体,而翻译的主体、文本、目的、标准、方法及环境均从翻译本体派生而来。这是雅克不逊和斯坦纳翻译观念的基本旨趣,而中国唐朝贾公彦所谓“译即易,谓换言语使相解也。”表达了相似的本体意义。罗新璋的解释便是证明:“翻译是把一种语言换易成另一种语言文字,而不变更所蕴含的意义—或用近年流行的术语说,并不变更所传递信息,——以达到彼此沟通,相互了解的目的。”[1]至于近代钱钟书提出的“化境”,无疑是更高层次的变换,以至钱氏本人用“投胎转世”(transmigration)来比喻。[18]

变换成为语言的本质特征,进而成为翻译理论本体建构的核心范畴,并不是偶然的。变换是世间万物的本质和常态,因而是具有普遍意义的范畴。天气之变、季节之变、着装之变、气色之变、人心之变、年岁之变、生死之变,无不包含着变换。从语源意义来看,汉语中的易即变换。汉语中表示变换的语词还有:改变、转变、演变、嬗变、蜕变、变通、变相、变迁、变样、变异、变形、变更、变态等不一而足。中国文化经典《易经》被译为 “The Way of Changes”,即变换之道,更说明了变换的普遍意义。英文中也有change,turn,transposition,transmutation,transfer,transit,interpretation,permutation,rewording,paraphrase,appropriation,evolution,revolution 等,其中不少是雅克不逊和斯坦纳使用过的。

翻译的变换不是任意的变换,而是不变性设定下的跨语言变换。这从变换的外延对翻译的本体划出了界限。翻译是不变中的变换,变换中的不变,因而是拓扑变换。翻译的拓扑变换论有助于深入反思中西传统译论的核心范畴。传统译论中的“信”、“似”、“忠实”等不能硬性和精确解释为相同,恰恰是因为翻译是变换中的不变。许渊冲曾提到朱光潜《诗论》引用孔子的“随心所欲,不逾矩”对艺术的概括,并借此说明文学翻译认识论。[2](P9)从翻译的拓扑性看,所谓“随心所欲”显然源于翻译中的变换性,而“不逾矩”是面向不变性所做的选择。其实,西方现代译论中的“等值”和“等效”等是最贴近翻译拓扑不变性的范畴,只是它们同“信”和“似”一样争议太多。而争议多由科学界定的缺失造成。实际上,界定“等值”需要区分层次。众所周知,语言符号的组织构造是有层次的,如形式与意义、所指与能指、信码与信息等。翻译中的“等值”概念需要在形式与内容的区别和变换中理解,而这种区分其实从经济学类比更容易说明。经济学常识告诉我们,商品交易经历了从实物向货币的演化。一头羊换一袋米是实物交易,但交易之后双方手里的东西不再相同,说明羊与米不同。交易所以成功,并非交易物的物质形式相同,而是双方认定的价值相等。即使是货币间的兑换(如1 美元兑换6.2 元人民币)也不是建立在货币形式之上,而是建立在价值等同之上的。综上所述,所谓“等值”在商品经济中是价值相当之意。因此,用“等价”更为准确。而“相当”和“等价”恰恰是英文“equivalence”的本义。在翻译中,跨越语言的语言符号变换要用“信”、“似”、“忠实”描述,其实体现的就是“相当”之意。是“相当”而不是相等,就是因为至少还存在语言形式上的差异。这无疑是对雅克不逊“差异中的等价”的更为完整的解释。翻译中的差异显然主要是形式上的差异。至于“等价”中的“价”究竟所指为何,说法颇多。“意义”、“所指”、“信息”、“功能”及“效果”是解释“等价”常用的概念。只是这些概念无一不是语言学难题,翻译中的“等价”之谜只能在语言学的发展中来破解。

雅克不逊说“差异中的等价是语言的根本问题,也是语言学的关键问题”,等于说拓扑变换是语言和语言学的根本和关键问题。在此意义上,翻译中的变换有哪些,怎样变换,为何能够变换,最终需要回归语言的拓扑变换来解释。根据语言的结构组织方式,语言变换可从层级和领域两个方面来讨论。在普通语言学中,“语素—语词—词组—语句—语篇”是世界语言的基本层级构造原理,其中每一层级又表现为语言结构和单位形态。语言中的变换(如重新措辞rewording 和重新解释paraphrase)可在同级发生,如一词用另一词来解释(同义变换),一词由另一词 (proform)替代,一句意义用另一语句来解释,如主动句变为被动句。语言中的变换也可跨层级进行,如语句与词(组)的变换。主题句与段落、摘要与全文、标题(句或词)与文章的关系可视为语句/语词与语篇之间的变换。以上所述变换主要见于语言内部,但无论是同层级还是跨层级变换其实都在语际翻译中存在,因而也适用翻译中的变换。例如,英文的“his addition”译为汉语“把他加上”可视为语句变为语词的逆过程。同样,英文的“the pallor of her face” 译为汉语“她脸色苍白”其实就有语内的跨层级变换(Her face was pale),而 “a play by Shakespeare”译为汉语“莎士比亚写的剧本”也存在语内增词形式 “a play written by Shakespeare”。英汉翻译中名词与动词、名词与形容词、介词与动词的变换有其深刻的认知基础,需要从认知语言学来进行科学解释。从认知语言学的观念来看,人的认知把现实变为语言形式是识解的过程。识解在拓扑意义上就是拓扑变换。由于不同语言的变换不同,语际翻译是以差异中的等价(不变性)为追求的二次拓扑变换过程。除层级变换外,语言中的另一种重要变换是域的变换,涉及隐喻和转喻。隐喻和转喻的选择其实就是识解方式的选择。由于两种语言识解中拓扑变换的差异,隐喻和转喻的语际翻译也是以差异中的等价(不变性)为追求的二次拓扑变换过程。例如,“Look before you leap”汉译为“三思而后行”显然是以英文“look”和 “leap”分别与汉语的“思”和“行”的等价为设定而实现的。与层级变换不同的是,隐喻翻译中的变换以两种意象的拓扑等价为设定来进行。

进入新世纪以来,语言学正在进入新的转型时期,这为翻译研究提供了新的发展机遇。翻译研究要有所作为,就需要超越为研究而研究、为跨学科而跨学科的思路,首先致力于翻译本体的建构,并在此基础上探索新流派和新体系。本文研究表明,英汉翻译中的变换包含着深刻的认知机制,从语言拓扑性建构翻译本体理论,对开辟新的翻译研究思路具有独特意义。

[1] 罗新璋.“我国自成体系的翻译理论”[A].罗新璋编.翻译论集.北京:商务出版社,1984:1-19.

[2] Jakobson,Roman.“On linguistic Aspects of Translation”.In Lawrence Venuti(ed.),The Translation Studies Reader,2000.London & New York:Routledge:113-118.

[3] Steiner,G.After Babel:Aspects of Language and Translation[M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,2001.

[4] 谭载喜.西方翻译简史[M].北京:商务印书馆,2004.

[5] Halliday,M.A.K.Language as Social Semiotic:The Social Interpretation of Language and Meaning[M].Edward Arnold(Publishers)Limited,1978.

[6] Smith,Neil.Chomsky:Ideas and Ideals[M].Cambridge University Press,1999.

[7] 连淑能.英汉对比研究[M].北京:高等教育出版社,1993.

[8] 张培基等.英汉翻译教程[M].上海:上海外语教育出版社,1980.

[9] 许渊冲.唐诗三百首(汉英对照)[M].北京:高等教育出版社,2000.

[10] 许渊冲.翻译的艺术[M].北京:五洲传播出版社,2006.

[11] 丁旭辉.翻译的“不变性”和“可变性”研究:一种拓扑学视角[J].西南民族大学学报,2006,(4).

[12] 马克思,卡尔.政治经济学批判导言[A].政治经济学批判序言、导言[M].北京:人民出版社,1971.

[13] Whitehead,Alfred North.Process and Reality[M].New York:The Free Press,1978.

[14] Casatic,Robert.Topology and Cognition.Encyclopedia of Cognitive Science,Published Online:15 JAN 2006,onlinelibrary.wiley.com .

[15] 柯朗,R.,罗宾,H.数学是什么?[M].左平,张饴慈译.北京:科学出版社,1985.

[16] Talmy,Leonard.Toward a cognitive semantics Vol.,I:Concept Structuring Systems[M].London:The MIT Press,2000.

[17] Lakoff,G.The invariance hypothesis:is abstract reason based on image schema? [J].Cognitive Linguistics 1-1(1990).

[18] 钱钟书.林纾的翻译[A].罗新璋编.翻译论集[C].北京:商务出版社,1984:696-728.