入城保姆语言态度及使用问题研究

——以北京市为例

2013-05-25尹静

尹静

(北京交通大学语言与传播学院,北京 100044)

▲人文视野文学·语言

入城保姆语言态度及使用问题研究

——以北京市为例

尹静

(北京交通大学语言与传播学院,北京 100044)

通过对在京保姆使用语言的使用场合、频率等方面进行统计和对比分析,可以发现保姆在融城后使用普通话的能力普遍有了很大提高,但由于各方面的原因,她们虽然已经接受了在交际中普通话占主体地位的观念,但是仍然不能很好地使用普通话,因此造成了在儿童成长的家庭语言环境中方言和普通话不断转换的“双言”局面,以及带“土”味的“中介语”这一普通话现象。

保姆语言;儿童语言发展;语言使用;语言认同;方言

一、引言

语言是反映城市文化生活和居民生活状态的最本质的工具。城市是多元文化的人口聚居地,充斥着丰富多样的语言变异,对城市的语言使用状况做细致的调查研究有着重要的意义。

1997年,杨晋毅在调查了中国一些新兴工业区的语言状态之后,提出城市语言调查研究的设想。[1](p32-40)后来,他又进一步指出中国城市语言中的特殊语言现象,语言发展的规律,以及如何分析、把握和预测中国城市语言的发展与变革问题等,都是亟待研究的重大课题。[2](p45-51)徐大明谈到:“……言语社区理论、城市语言调查两个课题的研究具有特别重要的意义;这两个课题也是2003年以后中国社会语言学中产生的新内容。”他还指出,“做好城市语言调查、提供城市语言状况信息、对城市化过程中产生的语言问题进行描写分析,可为制定有关政策和解决实际问题提供科学依据。”[3](p320-333)

北京作为中国的首都和国际化的大都市,正在经历着前所未有的变革。在这场变革中各种问题层出不穷,其中农民工问题尤其突出,随之而来的与农民工的生存和发展息息相关的各种语言问题,也引起了众多社会语言学工作者的重视。他们对农民工的语言使用、语言态度等方面做了一些调查,在记录语言事实的基础上,对问题进行了分析总结,丰富了人们对都市语言生活的了解,深化了社会语言学的实践,同时也充实了这门学科的理论。作为农民工庞大一支的家政服务人员,特别是保姆,更是成了很多家庭不可或缺的成员。根据笔者在2007年10月做的社会调查,在北京市,主要依靠保姆照顾孩子的家庭约占43%,而与孩子生活在一起、不会讲普通话或方音很重的家庭成员中,比率最高的是老人,其次就是保姆,占所调查家庭的20.3%。我们的调查还显示,接近60%的家长对家庭成员讲普通话这件事非常重视,认为是必须的。[4](p231-239)保姆,这个非常具有代表性的农民工群体,虽然扮演的是最为寻常的角色:买菜、做饭、做清洁、照顾老人、带孩子……但是,看似不起眼的工作却给众多都市人的生活带来了深刻的影响。保姆的语言问题,是否引起了许多家庭,尤其是有孩子需要照顾的家庭的关注?

二、调查问题及研究方法

城市居民纵有“保姆之痒”,远道前来务工的保姆也有生存发展问题的心患。作为城市生活的一分子,她们赖以与外界交流、以求生存和发展的语言,其使用情况应该引起我们的重视。为了更好地了解城市儿童的家庭语言使用情况,我们以北京市为例,从2011年12月开始到2012年4月为止,历时五个月,采用调查问卷和谈话调查相结合的方法进行了大规模的调查。主要调查了以下几个问题:

(1)进京保姆是否为了更好地融入都市生活而在不断地提高自己的语言水平?

(2)保姆进京前和进京后在语言态度、语言能力和语言使用上是否发生了很大的变化?

(3)导致这些变化的原因是什么?

由于保姆来京工作多为自发性行为,她们数量庞大,年龄以及文化程度的比率都很难确定,严格的概率抽样无法进行,同时本次调查的目的是为进一步研究“保姆方言对儿童语言的影响”做铺垫,作为一项探测性研究,我们的目的是对在京保姆的语言使用情况有个初步了解,所以采取了非随机抽样的方法。

抽样调查的范围涵盖了北京市内的8家家政服务公司,它们分别位于海淀区、朝阳区、西城区、东城区、宣武区和昌平区。问卷设计包括保姆的年龄、家乡、文化程度、在京居住时间、居住方式、交往对象、来京前后的普通话交流能力、普通话发音情况、学习普通话的起止时间、对自身普通话的期望值等22个方面的问题。为了保证调查的有效性,问卷本着自愿参与的态度,要求参与调查者如实填写,在问卷设计上采取了不记名的方式,除了年龄、出生地需要被调查人员用文字填写以外,其它均采用划√的方法。在问卷发放之前,我们对家政服务公司的相关工作人员进行了一定的培训。在填写的过程中,如果发现被调查人员对问题理解不够清楚、填写不清楚或填写不规范现象,家政公司的相关人员会给予一定的提示,或要求重新填写。这次调查总计发放问卷1000份,收回问卷989份,回收率为98.9%。调查结束后,我们对1000份问卷进行了整理和归类,剔除无效问卷后,得到有效问卷985份,通过SPSS 12.0数据分析,有效率为98.5%。

三、入城保姆语言使用情况调查结果

对保姆语言使用情况的关注,主要集中在普通话和方言上,具体涉及以下三个方面。

1.来京保姆的语言态度分析。

语言态度主要是指保姆对某一种语言或方言的价值评价和行为倾向。它既有积极的一面,也会有消极的一面。在本次调查问卷中,我们在设计问项时兼顾了语言态度评价的两个层面(社会地位价值及群体认同感),以及语言态度所包括的三个方面的内容(认知成分、情感成分、意向或行为成分),评价指标包括:群体认同感层面的亲切、好听、自信、有礼貌;社会地位价值层面的学历、有用、平等、有身份。

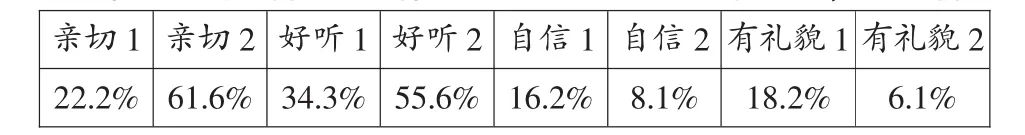

表1 在京保姆语言态度群体认同感对照分析(1为普通话,2为方言)

表2 在京保姆的语言态度和社会地位(1为普通话,2为方言)

从以上两表可以看出,认为家乡话即方言亲切、好听的分别占61.6%和55.6%,均超过半数;认为讲普通话增加自信的占16.2%;认为讲普通话有礼貌的占18.2%。从社会地位价值层面来看,认为使用普通话比使用方言更能体现人的学历高、有身份、有用、以及拥有平等的身份,我们认为这是社会交际和语言心理对保姆产生影响的结果。

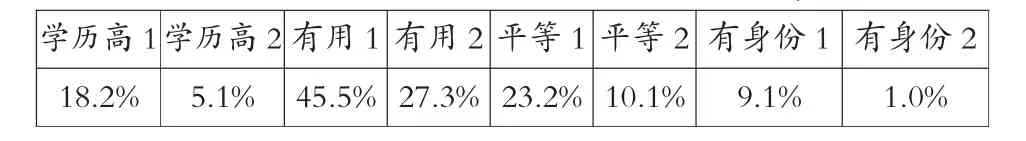

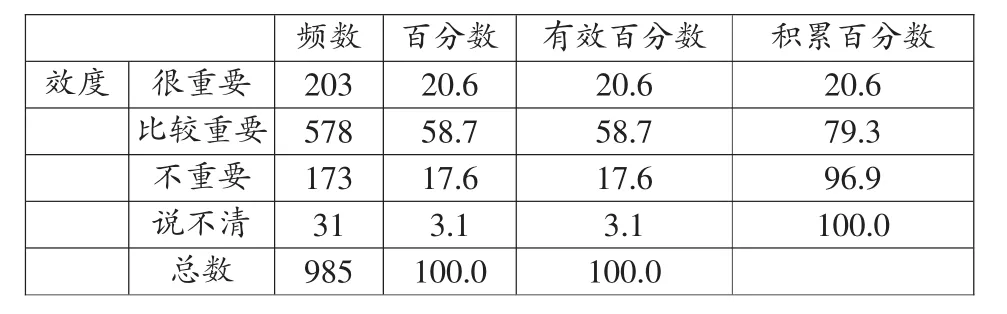

表3 在京保姆对普通话重要性的认识

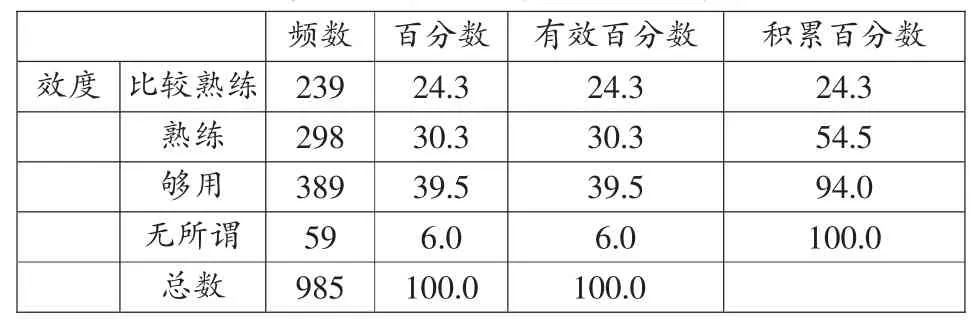

表4 在京保姆对自身普通话水平的期望

从表3可以看出,认为普通话很重要和比较重要的人分别是20.6%和58.7%,占总数的79.3%,而认为不重要或说不清的只占17.6%和3.1%。从表4可知,希望自己的普通话达到比较熟练的有239人,占总数的24.3%;希望自己的普通话达到熟练的有298人,所占比例为30.3%;认为够用就行的有389人,占有效百分比最高;认为说好说坏无关紧要的只占6.0%。

2.来京保姆的语言使用情况分析。

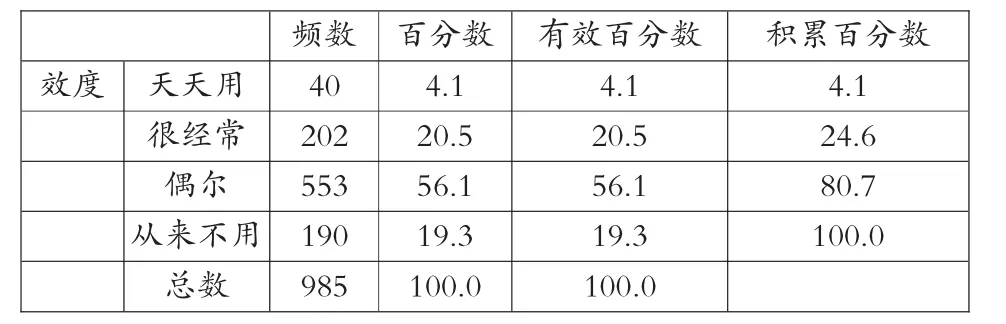

表5 来京保姆在京期间的方言使用频率

统计结果表明,在京期间会天天使用方言的有40名;经常使用的有202名,以上两项占总数的24.6%;偶尔使用的有553名,占总数的56.1%;从来不用的居第三位,共有190名,所占百分比为19.3%。

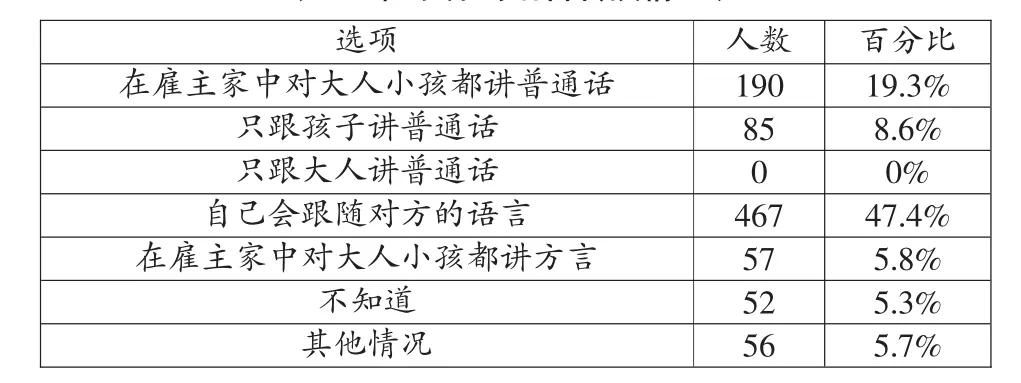

表6 在京保姆语言转换情况表

从统计结果来看,有190人在雇主家中和大人小孩都讲普通话,这与表5显示的结果,即有190人从来不用方言一致。只对孩子讲普通话的有85人,对大人小孩都讲方言的有57人,这说明27.9%的保姆会和孩子使用普通话交流。这可能是由于她们自身意识的问题或者家长要求她们在孩子面前讲普通话。保姆跟从对方语言的有467人,这说明在雇主家中,这部分保姆会根据情景在普通话和方言之间经常转换,因此雇主家庭中保姆的语言状态是方言和普通话相夹杂,也就是说大约一半的家庭中存在特殊的“双言”现象。

3.来京保姆的语言能力分析。

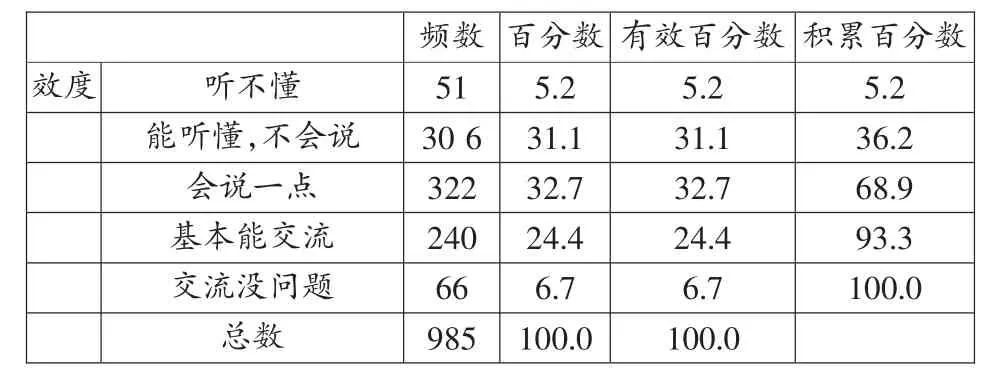

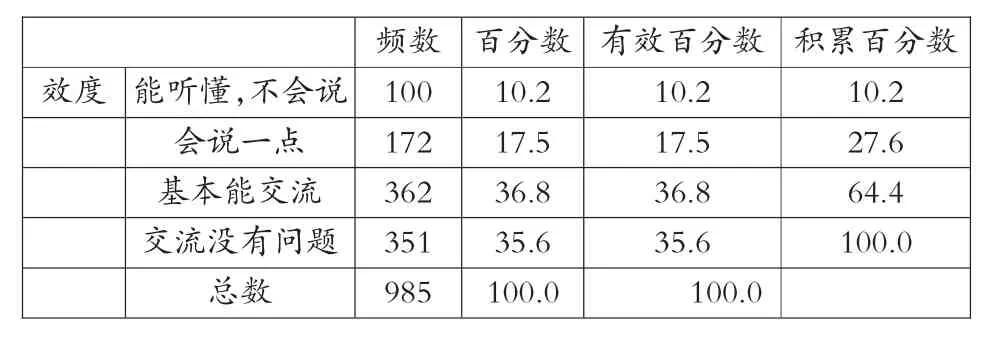

从表7分析可知,在985份有效问卷中,来京前听不懂普通话的有51人,占总数的5.2%,这个数量超出了我们的预计;能听懂,但是不会说的有306人,占总数的31.1%;会说一点的有322人,占总数的32.7%;来京前用普通话基本能交流的有240人,占总数的24.4%;交流没有问题的有66人,占总数的6.7%。对比表8,可以看出,目前即来京后听不懂普通话的人已经没有了;能听懂,但是不会说的人数降到100人,占10.2%;会说一点的有172人,占总数的17.5%;基本能用普通话交流的有365人,上升了大约4个百分点;交流没有问题的达到351人,占35.6%。

以上两个表的调查统计数据反映出这样一个事实,即保姆在来京前和来京后使用普通话的能力已经有了很大改变,总体上都有大幅提高,而且听不懂普通话的人已经不复存在,但是仍有27.7%的人只会说一点,或者处于仅仅能听懂,但是不会说的状态。

表7 保姆来京前的普通话交流能力

表8 来京保姆目前的普通话交流能力

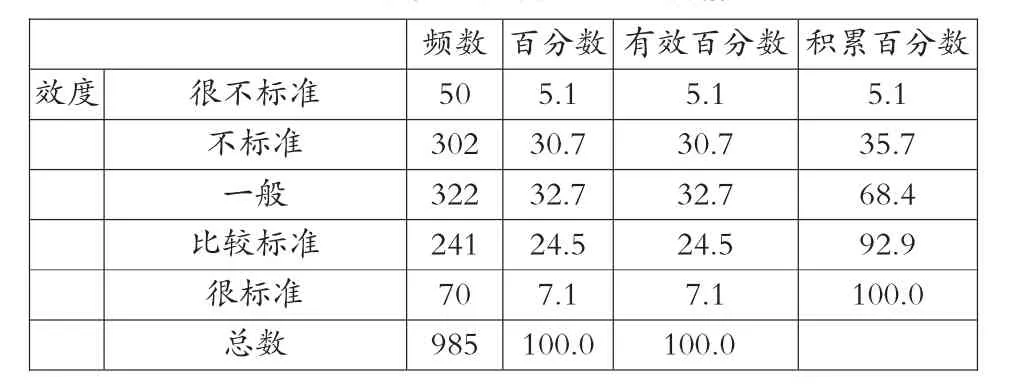

表9 保姆来京前的普通话发音情况

表10 来京保姆目前的普通话发音情况

根据已有研究,我们发现这类影响主要体现在语音、词汇等方面。[4](p64-67)通过对比分析表9和表10,我们看到:在985份有效问卷中,认为自己的普通话发音很不标准的有30人,减少了21人;从表9可以看出,认为自己来京前发音不标准的有302人,占30.7%,认为自己来京后发音不标准的有120人,降低了28.5%;认为自己目前普通话发音一般的有342人,比来京前的322人,提高2.1个百分点;认为自己目前普通话说得比较标准的有343人,比来京前的241人,提高了10个以上的百分点;认为自己目前普通话很标准的有150人,比来京前的70人,提高了8.1%。

综合两项调查,我们发现,保姆来京后普通话的发音情况有了很大改变,认为自己发音比较标准和很标准的人占50.0%,但是仍有多于15%的人认为自己的普通话发音不标准或很不标准。

四、城市家庭语言环境现状及成因

1.许多家庭中存在保姆的语言在普通话和方言之间转换的现象,这种普通话夹杂方言的“双言”现象在众多孩子的成长环境中都可以观察到。

调查数据表明(参见表7-10),随着保姆快速融城的需要和保姆育儿意识的提高,绝大多数保姆都在努力提高自己的普通话水平,并且应对不同场合的普通话交际能力已经明显得到增强。这体现在普通话交流能力方面,“听不懂”普通话的保姆由来京前的有,变成现在的无。认为自己的普通话发音“很不标准”、“不标准”、“一般”的保姆数量在来京前和来京后相比,数量急剧下降;而“比较标准”和“很标准”的由来京前的24.5%和7.1%分别上升到34.8%和15.2%。这在某种程度上说明,已经有相当多的保姆意识到讲普通话的重要性,而在不停地尽量从方言向普通话转换。通过笔者以前的调查和访谈得知,她们主要是由于雇主的要求和自身对使用普通话的认可而去学习使用普通话,以便不给孩子带来过多的方言影响。但是,由于实际情况的限制,由于年龄、成长环境、受教育情况等因素的影响,保姆在普通话的使用方面仍然存在很大的问题。有的保姆经常是在同讲普通话的家长说话时,就会随着讲普通话,而离开了这样的环境刺激,单独面对孩子时就很难保持继续使用普通话(参见表5-6);有的保姆与孩子家长同乡,所以在和家长讲话时使用方言,但是面对孩子的时候会有意无意地转换为普通话,所以家庭中出现了普通话和方言夹杂的“双言”现象。

2.普通话在语言交际中的主体地位已经在保姆心中确立,但是仍有相当数量的保姆不能很好地使用普通话,“中介语”普通话现象很突出。

调查结果所显示的现实情况是,目前有接近30%的保姆只会讲一点普通话,或只能听懂,却不会讲。但是,从调查中了解到,保姆对普通话的认同度很高,这首先是社会发展、文明进步和国家推普工作影响的结果,同时也是家庭要求和保姆对自身工作性质认识提高的结果。接近80%的保姆认为普通话重要,一半以上的保姆希望自己的普通话水平能够达到比较熟练,超过70%的保姆在日常生活中偶尔使用或不用方言。而且,绝大多数保姆在来京前和来京后的普通话使用能力有了提高,发音状况有了改善。通过访谈我们还得知,仍然有很大一部分保姆在发音和使用普通话交流方面存在问题,通常使用的是普通话词汇与方言音调混用,或者方言词汇与普通话发音混用的“中介语”普通话。

3.导致保姆融城前后语言使用情况变化和语言问题的原因是多方面的。

从调查结果分析来看,保姆学说普通话的主要动力来自其对普通话的实用价值和社会地位的认识。这在保姆语言使用态度一项中所涉及的社会地位价值层面的四个评价指标上都充分地体现出来,尤其是有接近一半的人是因为觉得普通话“有用”,才要学习使用(参见表1-2)。另一方面,我们认为,国家的大力倡导,广播电视媒体在农村的普及,在不同程度上也都提高了全体人民学说普通话的意识。保姆进京以后,由于受到普通话语言环境的影响,也在不自觉地习得普通话。“不愿讲普通话”已经不是“不能讲普通话,或讲不好普通话”的关键因素了,这一点从保姆语言态度调查中的群体认同感一项可以看出。研究表明,1—3岁是儿童语言发展最快的时期,也是正确掌握本民族语言的关键期。做好推普工作,解决我国各地区方言中的语音问题,必须从幼儿时期开始着手。如果在这个阶段接受的都是方言,以后再学普通话就很难避免不出现方音。有些地区的方音一旦形成,再学普通话,方音的痕迹总是存在,而且年龄越大,这种现象就越明显。[5](p64-69)

五、问题与思考

本次调查是针对北京市保姆语言使用状况而进行的一次规模较大的调研活动。调查结果让我们认识到,尽管50多年的推广普通话工作已经取得了很大成绩,但是城乡之间还是存在差距,这在作为农民工重要分支的保姆身上得到充分的体现。从调查中的各项统计数字,还可以看到很大一部分保姆融城后的普通话水平虽然有了提高,但她们使用普通话交流的能力仍然存在局限性;她们虽然意识到,应当在孩子面前讲普通话,而且努力在方言和普通话之间转换,却很容易受环境的影响,一旦脱离一定的语言环境,就有可能回到原来的方言,因此我们应做好以下几方面的工作:

1.积极引导家庭和社会树立对方言问题的正确认识和科学的态度,帮助保姆提高普通话水平。多种方言并存是语言存在的基本形式,任何类型的语言都是平等的,没有高低贵贱之分。但是,在现实语言生活中,由于历史、文化、政治、经济和使用人口等多种差异,而使得不同的语言在交际价值方面有强势和弱势之分。就当前我国国情来看,作为“国家通用语言”的普通话是强势方言,同时掌握强势和弱势方言的人在沟通方面占很大的优势。[6](p188-198)通过本次调查,我们发现,当务之急是帮助家长和保姆树立正确的语言发展观。这就需要家庭和社会携起手来,一方面共同帮助保姆提高普通话水平,以帮助她们更好地融城;同时,认真做好科研工作,积极探讨“双言”并存的家庭语言环境对孩子的语言发展存有哪些方面的利弊。

2.继续关注保姆方言对儿童语言习得的影响。儿童语言的发展是一个复杂的过程,受到多种因素的影响。其中包括社会学的因素,主要有社会生活环境、成人的语言观念和对待儿童的态度等,可以肯定地说,自然而和谐的语言学习环境,是儿童语言获得的最为有利的条件。[7](p175-319)低龄儿童,尤其是入园年龄以前的幼儿,他们的语言学习环境主要取决于和他们朝夕共处的人,即父母或保姆。同时,儿童学习语言的基本方法是模仿,语言输入情况在很大程度上决定着他们语言的发展状况,所以保姆的方言问题所导致的家庭复杂语言环境,对儿童的语言发展势必有很大的影响,这些影响是积极的还是消极的?具体体现在那些方面?关心下一代的语言发展,理应成为全社会的责任。

3.加强对保姆特别是需求型保姆语言状况的调查,促进相关政策制定的科学化。对于主要任务是照顾老人、孩子或病人,为他们的生活提供便利的需求型保姆来说,她们的语言使用情况更应当引起社会的重视,因为她们与雇主家庭成员朝夕共处,更需要用语言来完成日常交际,如果保姆不会讲普通话或者方音浓重,就会给雇主家庭带来不便。从这个意义上讲,全社会不仅应当意识到这一问题,而且应当做好调查研究工作,出台相应的措施,积极倡导把普通话作为保姆的职业语言。同时,应配合国家的推普工作,做好保姆融城前的普通话培训工作,并对在职保姆展开不定期的语言训练活动,以提高她们的普通话运用能力和使用水平。

[1]杨晋毅.试论中国新兴工业区语言状态研究[J].语言文字应用,1997,(1).

[2]杨晋毅.中国城市语言研究的若干思考[J].中国社会语言学,2004,(1).

[3]徐大明.中国社会语言学的新发展[A].社会语言学研究[C].上海:上海人民出版社.

[4]尹静.家长对保姆使用方言的态度与影响认识[J].学前教育研究,2009,(5).

[5]尹静.对护婴保姆语言使用态度的调查[A].中国语言生活绿皮书2008(上)[C].北京:商务印书馆.

[6]祝士媛.学前儿童语言教育[M].北京:北京师范大学出版社,2007.

[7]李宇明.儿童语言的发展[M].湖北:华中师范大学出版社,1995.

责任编辑 王京

H102

A

1003-8477(2013)10-0112-04

尹静(1975—),女,北京交通大学语言与传播学院讲师、社会语言学研究所副所长,博士。

北京交通大学人才专项(H12RC00010);中央高校基本科研项目(KHJB12006536)。