进出口贸易对我国碳排放影响的实证研究

——基于省际面板数据(2000-2008)的分析

2013-05-25周启运黄佑军

周启运,黄佑军

(佛山职业技术学院财经管理系,广东 佛山 528137)

▲经济论坛

进出口贸易对我国碳排放影响的实证研究

——基于省际面板数据(2000-2008)的分析

周启运,黄佑军

(佛山职业技术学院财经管理系,广东 佛山 528137)

进出口贸易对碳排放的影响,主要通过规模效应、结构效应以及技术效应来实现,而其中的影响有正有负。通过利用我国2000-2008年的省际面板数据,分别检验进出口贸易对碳排放强度、碳排放总量的影响。结果发现,进出口贸易对我国减少碳排放总量、降低碳排放强度具有明显的效果。另外,碳排放强度、碳排放总量与人均收入水平之间的关系分别是倒U型、完全负相关,而它们与第二产业的发展存在正相关。最后,提出我国的减排应以发展经济、提高收入水平为基础、以工业化与低碳化相结合为主要方向、以国际贸易作为切入点。

进出口贸易;碳排放总量;碳排放强度

全球气候变暖是当前主要国际环境问题之一,其主要起因是人类经济活动中的化石类能源消耗所引起的温室气体排放剧增,而其中以CO2为主。故本文中的碳排放具体为化石类能源消耗中的CO2排放量(分别采用排放强度和排放总量两个指标来衡量)。根据国际能源署统计(International Energy Agency,2009),2007年我国由于消费化石类能源而排放的CO2量已经超过美国,跃居全球第一。因此,2009年底我国宣布了到2020年的碳排放强度(即单位GDP的碳排放量)将在2005年的基础上下降40%-45%的减排目标。为了实现该减排目标,有必要了解造成我国碳排放激增的因素。对外贸易是我国经济发展的主要驱动力之一,2008年我国的出口额居世界第二、进口额居世界第三(WTO,2009)。因此,研究进出口贸易对我国的碳排放影响,对制定我国的减排战略及减排约束下外贸发展战略具有重要意义。

一、相关研究综述

作为贸易大国和碳排放大国,研究中国的进出口贸易对碳排放的影响引起了众多学者的兴趣。在国外,采用投入——产出模型、评估中国与他国的的双边贸易中隐含碳的文献比较多。经典之作是Shui[1]和Harriss(2006)对1997-2003年中美双边贸易中隐含碳的研究。该研究主要针对进(出)口商品的隐含碳与国内(外)生产所需的碳排放进行比较,分析进(出)口贸易对贸易双方乃至全球碳排放量的影响。此外,You Li[2]和C.N.Hewitt(2008)对2004年中英贸易的隐含碳、Gerilla[3]等(2002)对中日贸易的隐含碳分别进行研究。上述研究得出的结论基本相同,对我国而言,净出口增加了我国的碳排放量,而在一定程度上减少了主要出口伙伴英国、日本、美国等国的碳排放量。进出口贸易商品中的隐含碳研究,从最终需求的角度明确了进出口双方的碳排放量,有利于减轻我国的减排压力。

在国内,对于国际贸易对碳排放的影响有两种不同的看法。一种是与上述国外研究的结论相似,认为国际贸易增加了我国的碳排放。齐晔、李惠民和徐明(2008)采用投入产出法,对我国1997-2006年的进出口贸易中的隐含碳进行了估算。刘强等(2008)采用生命周期评价(Life Cycle Assessment, LCA)的方法来估算我国2005年出口贸易产品碳排放量。许广月和宋德勇(2010)采用VAR模型,对我国1980-2007年的出口贸易与碳排放量之间的关系进行研究。上述研究采用的方法虽有差异,但是得出的结论基本相同,即出口贸易增加了我国的碳排放。另一种观点认为,国际贸易有利于我国减排。李秀香、张婷(2000)采用简单的回归分析对我国1981-1999年的出口贸易与CO2排放量的关系进行研究,发现贸易自由化最终导致了CO2排放量的增幅下降。李小平、卢现祥(2010)采用我国27个工业行业与G7和OECD等发达国家的贸易面板数据进行分析,发现国际贸易减少我国工业行业的CO2量。王伟群、周鹏和周德群(2010),认为对外开放对东北、西部地区的CO2排放绩效提高的影响显著,而对其他地区则不显著。

上述国内外研究结果的差异,根源在于研究的具体对象有所不同。仅关注贸易商品的隐含碳的研究大都认为国际贸易增加了我国的碳排放,但是并没有继续深入研究进出口贸易通过对技术和产业结构的作用,进而引起我国碳排放强度和碳排放总量变化的影响情况。而认为进出口贸易有利于我国碳减排的文献,大多借鉴了Copeland and Taylor(2003)[4]的观点,把影响碳排放量的规模效应、技术效应和结构效应等因素与进出口贸易结合起来,探讨贸易活动对碳排放的总体影响。本文的研究是在后者的基础上进行的,综合考虑进出口贸易对碳排放影响的规模效应、技术效应和结构效应。在研究方法上,先利用碳排放系数方法,计算2000-2008年各省、自治区、直辖市的一次能源碳排放量,再采用省际面板数据分析进出口贸易对我国碳排放的影响。与其他研究相比,本文分别估算了进口、出口对碳排放强度、碳排放总量的影响,以便全面深入研究进出口贸易对我国碳排放的影响。

二、模型的构建

(一)进出口影响碳排放的途径。

本文借鉴Grossman(1994)[5]和Copeland and Taylor(2003)的观点,把碳排放看作是生产活动的副产品,而进出口贸易通过规模效应、技术效应和结构效应原理,影响我国的碳排放。首先,国际贸易扩大生产规模,在其他条件不变的情况下,促使碳排放总量同步增长。其次,国际贸易导致产业结构变化,而其对碳排放影响的方向取决于要素禀赋假说(Factor Endowment Hypothesis,FEH)和污染天堂假说(Pollution Haven Hypothesis,PHH)中哪个成立。如果要素禀赋假说成立,则我国在碳排放较少的劳动密集型产业具有比较优势,从而降低碳排放强度(一般认为劳动密集型产业的碳排放强度相对较低)。但其对碳排放总量的影响不确定,因为即使碳排放强度下降,但是国际贸易通过产业结构变化,可使经济总量扩大(即规模效应)。而如果污染天堂假说成立,则由于我国碳排放管制相对宽松,导致发达国家的碳排放密集产业向我国转移,此将导致碳排放强度上升、碳排放总量增加。最后,国际贸易影响我国低碳化技术,从而减少碳排放。国际贸易主要通过两条途径影响我国的低碳化技术:一是国际贸易中有关碳排放的规则,迫使我国采用低碳化技术进行生产;二是国际贸易为我国学习国外的低碳化技术提供机会,特别是从国外进口低碳排放的机器设备和技术。而国际贸易部门的低碳化技术扩散到其他非国际贸易部门(国际贸易的技术溢出效应.),将导致全国范围降低碳排放强度、减少碳排放总量。可见,国际贸易对我国的碳排放的影响有正反两个方面,需要进行检验才能确定其总的影响效果。

(二)模型的设定。

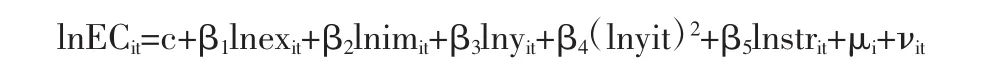

为了全面、深入地认识国际贸易对我国碳排放的影响,本文在Matthew A..Cole,Robert J.R.Elliott[6]和Shanshan Wu(2008)模型的基础上,分别探讨进出口贸易对碳排放总量、碳排放强度(单位GDP的碳排放量)影响。同时选择人均GDP和产业结构(第二产业增加值与第三产业增加值之比)作为控制变量。因此本文设定如下的模型:

其中,i和t分别代表省(自治区、直辖市)和年度;ln表示对变量取自然对数。EC分别用各省(直辖市、自治区)总的碳排放量(TEC)、碳排放强度(INEC)来表示。如果进出口贸易对上述两个因变量的作用的方向一样,则它们对碳排放的影响将得到进一步肯定。μi和νit分别表示不可观察的各省(直辖市、自治区)的个体差异和随机扰动项。c代表常数项。而ex和im分别代表我国的出口、进口贸易分别占GDP的比例,国际贸易对碳排放的影响有正有负,所以β1、β2是正是负尚不能确定。y表示人均GDP,由于尚不能确定对于碳排放而言环境库兹涅茨假说是否成立,故β3、β4正负也不能确定。str为第二产业增加值与第三产业增加值之比,由于第二产业的能源消耗一般大于第三产业,所以估计β5为正数。由于本研究的面板数据是“时间短、截面宽”,故采用面板结构的工作文件(Panel workfile)进行分析。

四、数据说明和计量回归结果分析

(一)数据来源和说明。

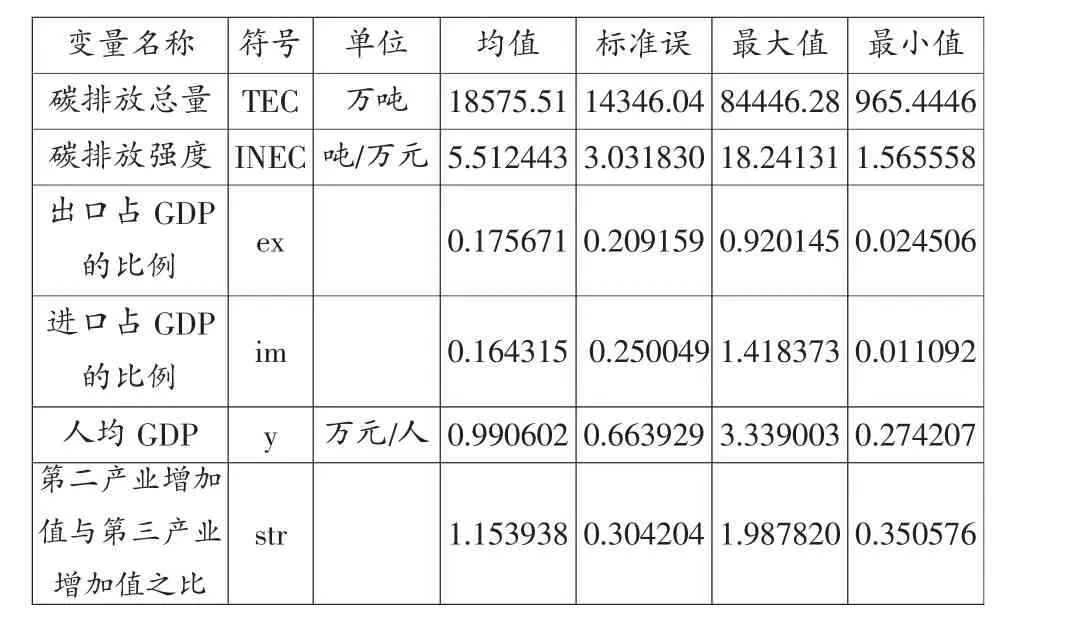

本文选取我国30个省、自治区、直辖市作为研究对象(西藏、台湾、香港、澳门,由于数据可获性的原因,没有包括进来),样本期间为2000-2008年。除碳排放量外,上述数据来源于《中国统计年鉴》、《新中国六十年统计资料汇编》和《中国能源统计年鉴》。进出口贸易按年平均汇率转换为人民币计算,涉及价格因素的指标采用平减指数调整为按2000年不变价格计算。而各省、自治区、直辖市的碳排放总量为其煤炭、原油和天然气三种一次能源消耗量与相应的碳排放系数的乘积之和,碳排放强度为碳排放总量除以按不变价格计算的GDP。相关数据的统计性描述见表1。

表1 主要变量的统计性描述

表2 回归结果

(二)回归模型的选取和检验。

对两个模型进行豪斯曼检验(Hausman test)均失效,原因在于30个省、自治区、直辖市的经济结构具有相似性,导致各截面具有相关性。通过进一步对比固定效应和随机效应的系数方差,发现两者的差异较大,故本文采用固定效应模型比随机效应模型更为合理。在具体的回归分析中,采用最小二乘法(OLS)进行估计,具体回归结果见下表2。上述两个模型的可决系数均在95%以上,说明模型的拟合效果都比较好;两个模型的系数都通过10%以内的显著性水平检验。

(三)回归结果分析。

1.进出口贸易对我国减排具有明显作用。

在两个模型中,进出口贸易的系数均为负数,说明进出口贸易有利于我国减排,即减少碳排放总量、降低碳排放强度。这表明国际贸易影响我国碳排放的技术效应和结构效应中的要素禀赋作用大于其规模效应。进一步,在两个模型中,出口的系数均明显大于进口系数,表明出口的减排作用大于进口的减排作用。我国进口的减排作用相对较低,一是进口贸易对碳排放的规模效应相对较少。多年来我国对外贸易处于顺差状态,进口规模较小,导致其减排作用较小。二是进口贸易对碳排放的技术效应受到外部和内部的约束,没有得到很好的发挥。从外部看,以美国为代表的发达国家对华技术和设备出口实施严格管制,导致我国从该国进口的低碳化技术和设备(如清洁能源和新能源的技术、设备)也只是应用性的,从而降低了进口贸易中的技术效应。美国对华高新技术商品出口占我国高新技术产品进口总额的比重长期呈下降趋势,从2001年的18.3%下降至2008年的8%。从内部看,由于研发投入不足等原因,对进口的低碳化技术学习、吸收、创新不足。

而出口的减排作用相对较高,主要是我国出口受到国内外减排的约束,迫使其设法通过结构调整和技术创新来降低碳排放强度、减少碳排放总量,并带动全国范围的减排。自2000年以来、特别是在2002年批准《联合国气候变化框架公约》与《京都议定书》以后,我国陆续采用调整出口退税、征收出口关税、降低出口配额、禁止或限制加工贸易等手段,限制高污染的、高能耗的产品出口。其中最具代表性的是钢材产品的出口政策变迁。我国是钢铁出口大国,2008年直接出口折合粗钢达6000万吨,占世界钢铁贸易量的15%。而钢铁产业属于高能耗、高排放的产业,采用高炉工艺每生产1吨钢将排放2.5吨CO2,而采用电炉工艺每生产1吨钢要排放0.5吨的CO2。在全球应对气候变化的大背景之下,我国从2004年开始陆续调低钢材产品退税率,到2005年则取消生铁、钢坯等钢材半成品的出口退税,2007年后对钢材等产品征收出口税,2008年进一步大幅提升钢材产品的出口税率。2008年底,受金融危机的冲击,上述出口政策有所微调。而我国的钢铁产业出口,可能因高排放而受到发达国家的制约。2009年,美国制造商联盟执行董事Scott Paul就以我国钢铁生产的CO2排放量是美国同行业的2-3倍为由,建议美国应向从中国进口钢铁征收费用。此外,美国众议院于2009年6月通过了《2009美国清洁能源和安全法》,该法案规定从2018年开始,其有权要求进口商从包括中国在内的不实施国际减排义务国家进口商品时,必需购买排放配额,其实质是征收碳关税。可见,国内、外的压力促使我国钢铁产业通过结构调整和技术创新,降低出口贸易的隐含碳。在结构上,关停三百立方米及以下高炉产能和二十吨及以下转炉和电炉产能,以淘汰高能耗的产能;组建特大型钢铁企业,如武汉钢铁与柳州钢铁的兼并重组,以增强自主创新能力与国际竞争力。在技术上,加大节能减排技术研发的力度。而钢铁产业属于我国的支柱产业,其减排将在其他产业中起到示范作用,并通过技术扩散效应,带动全国的减排。

2.碳排放与人均收入水平之间的关系。

在模型1中,人均收入(y)及其平方(y2)的系数均分别为正、负,表明碳排放总量与人均收入水平之间存在倒U型的关系,环境库兹涅茨假说成立。即在初期,碳排放总量随着人均收入水平提高而增加;而当人均收入水平上升到一定程度后,出现拐点,其随人均收入水平的继续提高而下降。而在模型2中,人均收入(y)及其平方(y2)的系数均都为负,表明碳排放强度一开始就随人均收入水平的提高而下降,环境库兹涅茨假说成立不成立。李小平、卢现祥(2010)采用行业面板数据分析的研究也表明,当因变量为碳排放总量时,环境库兹涅茨假说成立;而当因变量为碳排放强度时,环境库兹涅茨假说不成立,这与本研究的结论同。这可能是我国的减排指标为什么选择碳排放强度的原因之一。即对于碳排放总量而言,环境库兹涅茨假说成立,即在经济发展初期,要控制碳排放总量必然牺牲经济利益。

3.第二产业发展增加碳排放。

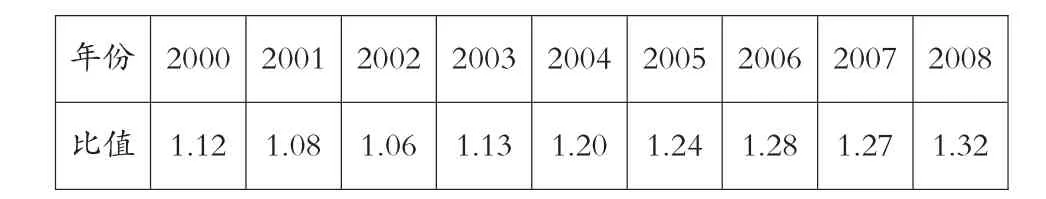

在两个模型中,第二产业增加值与第三产业增加值之比(str)的系数均为正数,与我们的预期一致,表明发展第二产业将增加碳排放。这是因为,与第三产业相比,第二产业一般是高能耗、高排放的产业,故其发展将增加碳排放。但是,我们不能为了减排而跳过第二产业去发展第三产业。因为对我国这样的发展中国家而言,从整体上看,工业化是不可逾越的阶段。从表3可以看出,我国第二产业增加值与第三产业增加值之比从2000年的1.12上升到2008年的1.32,表明我国从总体上还处于工业化过程中。可见,对于我国这样的发展中大国而言,纯粹为了减排而跨过工业化阶段而发展第三产业是不可取的,当然对个别区域是可行的。

表3 我国的第二产业增加值与第三产业增加值之比

五、政策建议

(一)发展经济、提高收入水平是我国减排的基础。

碳排放与经济发展水平密切相关,即碳排放总量随着人均GDP的增加是先增后减,碳排放强度则随人均GDP的提高而下降。因此,减排并不意味着停止经济发展,反而要加快经济发展。从中引申出的政策涵义是,减排必须以发展经济、提高收入水平为基础,特别是对我国这样的发展中大国而言。因此,在实践中要协调减排和经济发展的关系,而不是把两者对立起来的。

(二)工业化与低碳化相结合是我国减排的主要方向。

第二产业的发展虽然增加碳排放,但是对我国这样的大国而言工业化是不可逾越的阶段。因此,为了实现工业化和减排的双重目标,必须将工业化与低碳化有机地结合起来。其重点是,利用低碳化技术改造传统的工业化,如进一步降低钢铁产业的能耗水平、发展碳捕存(CCS)等。当然,对于北京、上海等相对发达的地区而言,后工业化(发展第三产业)则是它们减排的主要方向。同时,它们应该利用其研发优势,为全国提供低碳化技术,并在国际同类技术中占据领先地位。

(三)积极开展国际贸易是我国减排的切入点。

国际贸易是实现经济发展、提高收入水平、调整产业结构、获取先进低碳化技术的重要手段。因此我国不能因出口贸易中存在隐含碳的转移,而放弃鼓励出口的贸易政策。我们更应看到其通过结构效应和技术效应产生的减排作用。当然,我们要继续对高污染、高能耗的产业出口采取严格的管制,迫使其进行减排。同时,根据《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》,发达国家有义务以优惠条件向我国这样的发展中国家转让先进的低碳化技术。因此,要求美国等发达国家放松对华技术、设备出口的严格管制,让我国能进口先进的、关键的低碳化技术。并且增加研发投入,加强对进口的低碳化技术的学习、吸收、创新,让其更适合我国的实际需要。此外,要加快低碳化技术从国际贸易部门向非国际贸易部门的转移,增强全国的减排效果。

[1]Bin Shui,Robert C.Harriss,The role of CO2embodiment in US–China trade[J].Energy Policy 34(2006)4063–4068.

[2]You Li,C.N.Hewitt.The effect of trade between China and the UK on national and global carbon dioxide emissions[J]. Energy Policy 36(2008)1907–1914.

[3]Gerilla,G.P.,Kagawa,S.,Inamura,H.A comparison of carbon emissions from international trade—a case of Japan and China[EB/OL].In:14th International Conference on Input–Output Techniques,Mon-treal,Canada.http://www.io2002conference.uqam.ca/english/the_conference/papers_g.html.

[4]Copeland,B.M.Taylor.Trade and the Environment:Theory and Evidence[M].Princeton and Oxford:Princeton University Press,2003.

[5]Grossman,G.,A.Krueger.Economic Growth and the Environment[R].NBER Working Paper,No.4634,1994

[6]Matthew A.Cole,Robert J.R.Elliott,Shanshan Wu. Industrial Activity and the Environment in China:An Industry-Level Analysis[J].China Economic Review,19.

责任编辑 郁之行

F124.5

A

1003-8477(2013)10-0069-03

周启运(1974—),男,经济学博士,佛山职业技术学院财经管理系教师。黄佑军(1974—),男,佛山职业技术学院财经管理系副教授。