“高中区域地理基本结构”教学策略初探

2013-03-19广东省广州市第十七中学510050乐淮辉

广东省广州市第十七中学(510050) 乐淮辉

一、高中地理“时”与“空”的矛盾分析

毋容置疑,作为地理知识与地理原理载体的区域地理在现实生活与高中地理试题中都是至关重要的。遗憾的是,由于初高中地理间的各项衔接出现不应有的断层,以至于在高中地理教与学中产生了非常多的问题。若高中阶段认真复习区域地理,则高中教学中“时”是不够用的,若不认真复习,则高中生的“空”是难以形成的。这种“时”与“空”的矛盾横贯整个高中地理的学习中,尤其是一些基础比较薄弱的学生。

有两点可以肯定,一是高中地理的“时”是非常确定,且非常有限;二是高中地理的“空”必须要建立。因此如何在有限的“时”内建立学生的“空”感是一种教学艺术,是教师教学智慧的综合体现。

通过多年教学实践发现,若是挤出课时,对学生进行区域地理知识的复习与补充,其效果是不太明显。其原因有两点:一是区域地理的内容比较庞杂,学生在一个较短时间内难以接受。毕竟高中阶段在区域地理内容方面对学生的要求更高,以运用、分析、评价、综合为主,且与相关的地理原理联系紧密,初中区域地理则以识记和感性认识为主。二是由于高中地理必修I与必修II与区域地理联系较少,区域知识反复出现的几率较少,许多学生辛辛苦苦背诵与理解的东西,很快又忘记了。在高中地理必修III中,区域地理知识背景出现的量不仅大,且没什么体系可言,只能“头痛医头,脚痛医脚。”综上所述,可得知高中区域学习过程中出现了以下问题:一是区域知识量不足;二是区域知识不成体系;三是区域地理与新授课的联系不强,无法呈现螺旋上升的态势与有效积累。

二、高中区域地理基本结构的界定

布鲁纳指出:“不论我们选教什么学科,务必使学生理解学科的基本结构。”所谓“基本”就是一个观念具有既广泛而有力的适应性,所谓“结构”就是指各门学科中的基本概念、基本原理和研究方法。他强调学科基本结构的原因在于学科基本结构有三方面的效能,其中的两个如下:一是简化的知识有助于学生理解和记忆;二是能够实现知识技能的迁移,举一反三、触类旁通。尽管布鲁纳的“学科结构运动”在美国推广时有些好高骛远、好景不长,但是若将布鲁纳的基本结构理论合理地引入高中区域地理教学,加以内化与整合,则能够很好地处理高中生时间不足与空间不够的问题。

就高中区域地理而言,基本结构应包括两方面:区域的空间结构、区域分析最一般的方法。最重要的地理基本原理与区域分析的一般方法的学习是在高中地理必修I、必修II和必修III进行的,而重要的区域地理知识是初中进行的。没有基本的区域地理知识是没办法运用基本原理进行区域最一般分析的。因此,高中区域地理基本结构建立的前提,是要合理地补充相关区域地理内容,在教与学时间有限的条件下,进行区域地理最优化学习。

三、高中区域地理基本结构教学策略的构建

1.宏观驾驭区域地理知识结构

高中区域地理的基本知识结构可分为两种类型,一是某一区域最为基本的自然与人文地理特征,其中包括区域定位;二是区域地理分析最为一般的方法。

(1)区域地理概论

所谓区域地理概论是指一个区域最核心的地理要素及其之间的关系,如位置、气候、地形、交通、资源等。上述地理要素的学习,应该而且可以分散在地理I和地理II中。如在学习世界气候类型时,就要将气候分布有意识地放在具体的区域中,而且这种分散是有目的、有系统的。这样一来,宏观上的世界气候类型分布就能在学生的头脑中形成。若再辅以世界气候类型分布模式图,则学生的学习效果会更好。

最麻烦的、最基本的是区域定位。经过长时间的教学总结与实践,逐渐地将需要定位的核心区域整理一下,以便学生能够体会出经纬网定位的“要诀”,从而解决一系列问题。在讲解定位时,应该将所需定位的区域放在一定的背景下进行才是有效的,毕竟局部的知识要放在整体的环境中加以理解才深刻,单独将其抽出,没有环境与背景,肯定会有些生硬。

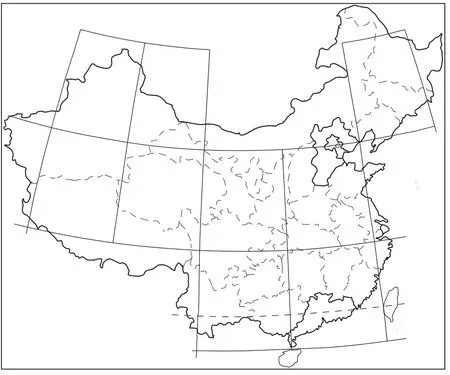

【中国经纬网定位】指导同学们在下图中完成具体要求,并具体举例说明如下:

其一:中国四至点:最东(135°E),最南(4°N),最西(73°E),最北(53°N)。说明:中国四至点是同学所掌握的最为基础的经纬定位,它们为我们的相对与模糊定位提供了一个合理的区间。

其二:松嫩平原,以哈尔滨为代表(46°N,127°E);北京(40°N,116°E);长江三角洲,以上海为代表(31°N,121°E);珠江三角洲,以广州为代表(23.5°N,113°E);海口(20°N,110°E)。说明:以上5个区域中的前4个区域的定位是我们在进行必修教材学习中学到。这5个区域由北向南排列,这样就能将我国东部沿海地区的定位基本搞清楚了。

其三:秦岭(34°N);天山(43°N);吐鲁番盆地中心(43°N,89°E);四川盆地中心(30°N,105°E)。说明:以天山和吐鲁番盆地结合中国的最北(可以近似看成是新疆最北)与最西两点基本上就可以将北疆盆地与南疆盆地给定位出来了。

其四:横断山脉(100°E);巫山(110°E)。说明:横断山脉与四川盆地、北回归线相结合,基本上可以将云贵高原定位出来,也能基本上确定青藏高原的最东边的位置了。我们又知道巫山是长江中下游平原的西部分界线,而长江三角洲的纬度与长江中下游平原大致相当,所以巫山的模糊的经纬位置也就可修正为:巫山(30°N,110°E)。

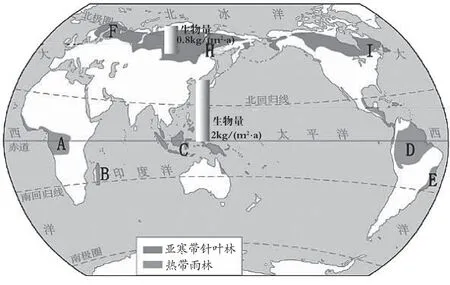

【世界区域定位】先熟悉总体轮廓特征,如下图。可指导同学在不同的学习内容中具体使用,如学习地理I时,在下图中分别画出重要经纬线,理解时间计算的内容;画出全球气压带、风带图;画出气候类型及自然带分布图;画出洋流示意图;理解气候的成因及分布的关系;画出板块分布图,理解地壳运动及重大地形的形成等。

世界区域定位的内容较多,且这些定位点间的关系又不太强,在进行世界区域定位能力的培养时,需要根据具体的教学情境,采用不同的教学方法,具体举例如下:

其一:关东平原(36°N,140°E)。这两条经纬线基本是日本国所跨经线与纬线的中间线,由此大概可知日本的经纬度范围。关东平原是日本的亚热带季风气候和温带季风气候的分界线,纬度约为38°N。这条界线比中国的亚热带季风气候和温带季风气候的分界线约高3~4个纬度,主要受日本暖流和岛屿面积小,四面环海影响。东京位于关东平原,时区为东九区。

其二:南亚→7931。由于采用了特殊的心理训练(课前,老师不作任何提示,在黑板上有写许多的7931,引起学生的注意),我所教的学生几乎都清楚7931的含义。7→70°E,9→90°E,3→30°N,1→10°N。这个范围基本可界定南亚或印度的纬度范围。也可采用相对定位以下地理事物:巴基斯坦、印度河、恒河三角洲、孟加拉国、喜马拉雅山(中国西南边界)。

其三:开罗(30°N,30°E)→“三菱”。可定位尼罗河三角洲、西奈半岛。

其四:刚果盆地→广州区号020(0°,20°E),广州本地学生看一眼就能记住。

其五:欧洲:伦敦本初子午线,乌拉尔山脉60°E。

其六:美国:纬度30°N~50°N,西八区到西五区,所以经度为120°W~75°W。美国的经纬度数与中国很相同,只不过中国是东经度,美国是西经度。

其七:南美→气死三姨(7431)。7→70°W,4→40°W,3→30°S,1→10°N。很明显,赤道穿过南美的北部,所以“3”代表S,“1”代表N。在原有的认知结构中形成一个起到固定作用的观念,而后再在此基础上进行联结、精加工和组织。

其八:澳大利亚:很早就知道悉尼为东十区,且在澳大利亚的东部,推出150°E,西部为120°E,南回归线穿其大陆中部,基本定位也就完成了。

其九:南极洲:只需要记得南极半岛为60°W,其余的经度用经纬网的基本规律推导即可。

其它:需牢记的城市与时区:伦敦(零时区);开罗(东二区);北京(东八区);东京(东九区);悉尼(东十区);洛杉矶(西八区);纽约(西五区)。说明:牢记以上的时区数的主要目的在于模糊定位,如果能够结合一些特殊纬度值,则就可以进行点与面的定位了。如伦敦为典型的温带海洋性气候(大陆西岸南北纬40°~60°),则英国的纬度约为50°N;开罗在尼罗河口(30°N附近入海的河流很多,长江、美索不达米亚平原的两河、尼罗河、密西西比河等),则开罗、西奈半岛、苏伊士运河的定位也就基本清楚了。

(2)区域地理分析最为一般的方法:区域特征综合分析思维

区域特征综合分析思维,就是对一定空间上的地理事物和地理现象进行多个维度思考的心理过程。学习一个区域,首先必须抓住区域的突出特征,即区域特征。从地理方面了解一个区域的区域特征,一般可以从以下几个方面去综合考虑,如下表。

区域特征综合分析项目与内容

综上所述,可以用下图加以简要说明:

2.微观运用区域地理具体内容

所谓的微观运用区域地理具体内容是指在进行地理必修模块的教学、练习、测试过程中,在一个合理的程度下,将区域地理知识与地理原理有机地结合起来,使学生认识到地理原理与区域地理是如此的接近。如下例所示:

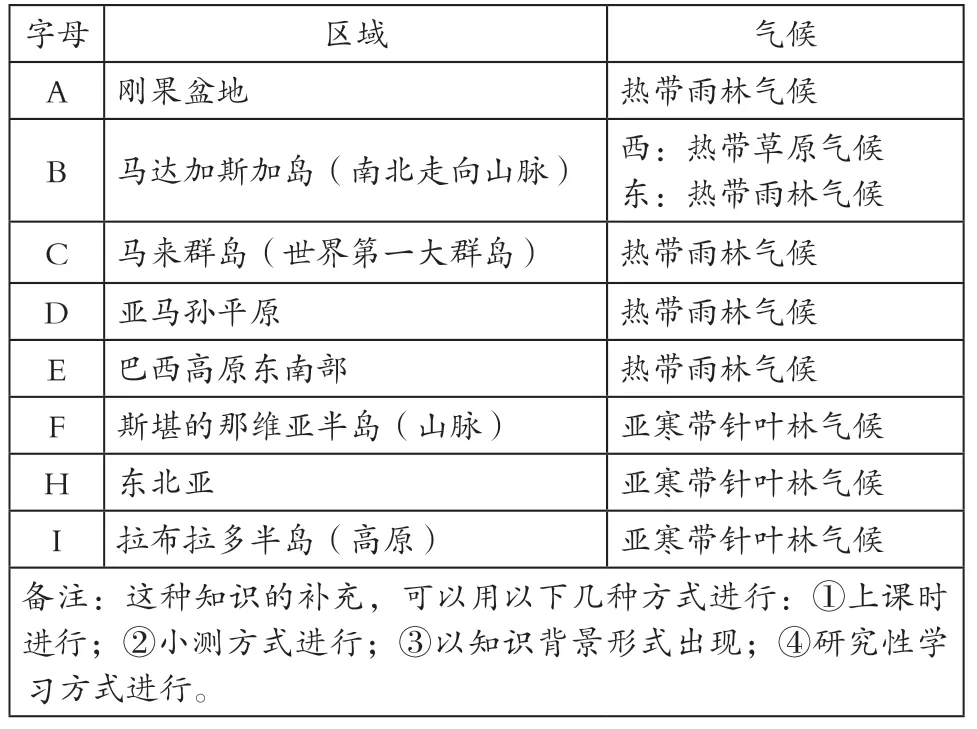

如下图热带雨林和亚寒带针叶林生物量的差异

一般教学中,只是补充相关的地名,让学生进行记忆。这样的处理有三大弊端:一是没有充分地利用课本中所提供的材料;二是增加学生的有意识记忆量;三是知识点多,比较散乱,不能与已有知识相联系,无法建立基本地理结构。若对其稍加处理,便可以和许多高中地理阶段所出现的32个地理概念、28个地理特征、16个地理规律、22个地理成因相结合,建立一个比较紧密的地理知识体系。

简单处理后的图片如下:

所补充的区域地理知识如下:

?

所联系的知识内容:取代抽象的经纬坐标,来考察时间的计算、地球自转速度大小的比较、昼夜状况比较。如①热力环流(沃克环流和反沃克环流)、气压带风带与气候类型间的关系(加地形);②洋流对气候、植被的影响;③自然环境的整体性和差异性;④自然环境对人类的影响:建筑物、服饰、饮食等。

高中地理教学中,以渗透式建立区域地理的基本结构是一种新的尝试,目前还处在探索阶段,若能系统地开发相关的教学案例与试题,则能在很大程度上促进高中地理教学的效果提升。探索过程是比较漫长的,期间所要处理的信息量是非常庞大,若能组成研究共同体,则可事半功倍。

[1]钟启泉.课程论[M].北京: 教育科学出版社.2007: 39-40.

[2]莫雷.教育心理学[M].北京: 广东高等教育出版社, 2005: 199.

[3]乐淮辉.高中地理立体思维能力培养研究[J].中学地理教学参考, 2012(12): 52-54.