苏北盆地表层吸收衰减及补偿方法研究

2013-03-03朱峰付英露张韶峰

朱峰,付英露,张韶峰

慕伟,曹茗科 (中石化江苏石油勘探局地球物理勘探处,江苏 扬州 225007)

苏北盆地构造具有 “小”、“贫”、“碎”、“散”的特点,因此要查清复杂的地质情况,提高复杂构造油气藏及岩性油气藏的识别与描述精度,寻找更多新的储量,就需要不断提高地震资料的精度。对于地震采集而言,最为重要的两个因素就是激发和接收[1]。苏北盆地表层结构复杂,地震波高频成分衰减严重,降低了地震资料的分辨率。目前,对于激发参数已有较好的优化方法,但对于接收参数,却鲜有好的应对方法。为此,在进行大量调研及试验的基础上,初步总结出了一套近地表吸收衰减补偿技术方法(即 “Q补偿”方法),该方法在苏北盆地Z-L地区及HW地区部分高精度三维束线中得到运用,一定程度上提高了地震资料品质。

1 疏松表层对地震资料的影响

图1为苏北盆地HW地区高精度三维地震过胶泥区、流沙区的自相关子波对比图,可以看出,同一单炮、不同排列段接收,呈现出完全不同的接收效果:胶泥接收段地震资料主频高、频带宽;流沙/软泥接收段地震资料主频低、频带窄,接收效果较差。由此可见,在地震资料采集中如果仅仅解决了激发问题是远远不够的,还需要解决接收难题,即通过表层吸收衰减模型定量求取近地表Q值 (吸收衰减品质因子),而后通过Q补偿解决疏松地层对地震信号高频成分的衰减问题[2]。

图1 苏北盆地HW地区高精度三维地震过胶泥、流沙区自相关子波对比图

2 表层Q值求取及Q模型建立方法

表层Q模型即Q场主要由3个部分组成,即绝对Q值、相对Q值和近似Q值。通过绝对Q值与近似Q值标定相对Q值的方式建立表层Q模型,通过一定的补偿算法把近地表吸收掉的高频部分补偿回来,提高地震资料的品质。

2.1 绝对Q值求取

2.1.1 双井微测井

应用双井微测井资料中地面检波器和井底检波器接收的信号峰值频率变化规律,通过建立和求解Q值方程组来获取高精度的近地表Q值,用于高精度地震成像补偿处理。双井微测井除接收井井底和井口设有检波器外,地面检波器呈扇形排列;激发一炮后,井底、井口和地面均有接收道。钻井深度根据近地表低速带厚度而定,两口浅井,一口为激发井,另一口为接收井,两口井的横向间隔约为5m[3]。在HW高精度三维工区,选择了一个试验点 (A试验点),试验结果如图2所示。该试验点为典型的3层结构,近地表分为低速层、降速层和高速层,低速层厚度 (h0)为1.6m,降速层厚度 (h1)为6.5m。

图2 双井微测井解释成果图

对比接收井井口道 (地面道)和井底道的绝对振幅谱 (图3)可以看出,两者的绝对振幅谱相差较大,说明近地表对地震信号的衰减较为严重。

图3 井底道、地面道绝对振幅谱对比

2.1.2 近地表地层吸收衰减测试试验

为了分析试验点相同位置激发、不同接收深度接收的地震波衰减情况,开展了地层吸收衰减测试试验,试验方式如图4所示。

试验结果 (图5)表明,随着接收深度的增加,地震子波的振幅和频率特征越好。同时高频部分在穿过低速层、降速层后衰减严重。由近地表不同深度地层 (检波器以不同深度埋置在不同接收井中)对地震波衰减值的对比图 (图6)可见,频率在400Hz时,0~-2m总计衰减了33dB,而-2~-9m间才衰减了17dB。

图4 地层吸收衰减测试试验示意图

图5 不同接收深度的地震子波对比图

图6 近地表不同深度地层对地震波衰减值对比图

通过双井微测井及吸收衰减测试试验,可以看出近地表对地震信号的衰减十分严重,如果能打穿地表浮土层,选择在高速层中接收,就可以消除近地表的影响,效果最好。但在实际施工中该方法显然是不切实际的,因此,需要采用一定的技术方法将近地表对地震信号的影响降到最低。

2.2 近似Q值求取

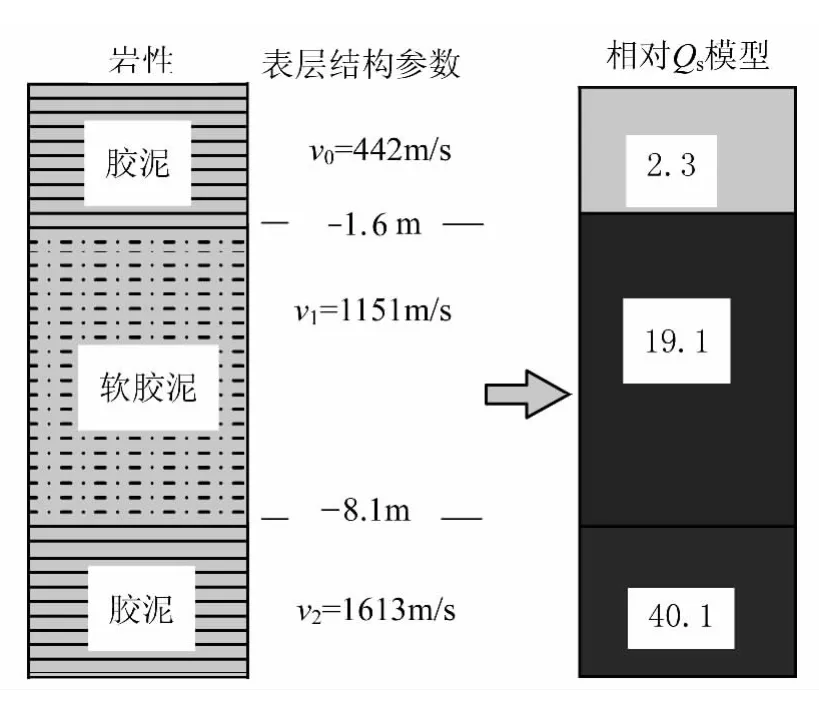

近似Q值主要是采用经验公式,根据低降速层厚度及速度计算得出。该次研究的经验公式为Qs=14v2.2p(其中:Qs为 近 似Q值;vp为 纵 波 速 度,m/s),A试验点的计算结果如图7所示。Qs值越大,表明该层对地震信号的衰减越弱,反之亦然。从图7可以看出,低速层对地震信号的衰减最为严重。

2.3 相对Q值求取

图7 A试验点不同层位的Qs

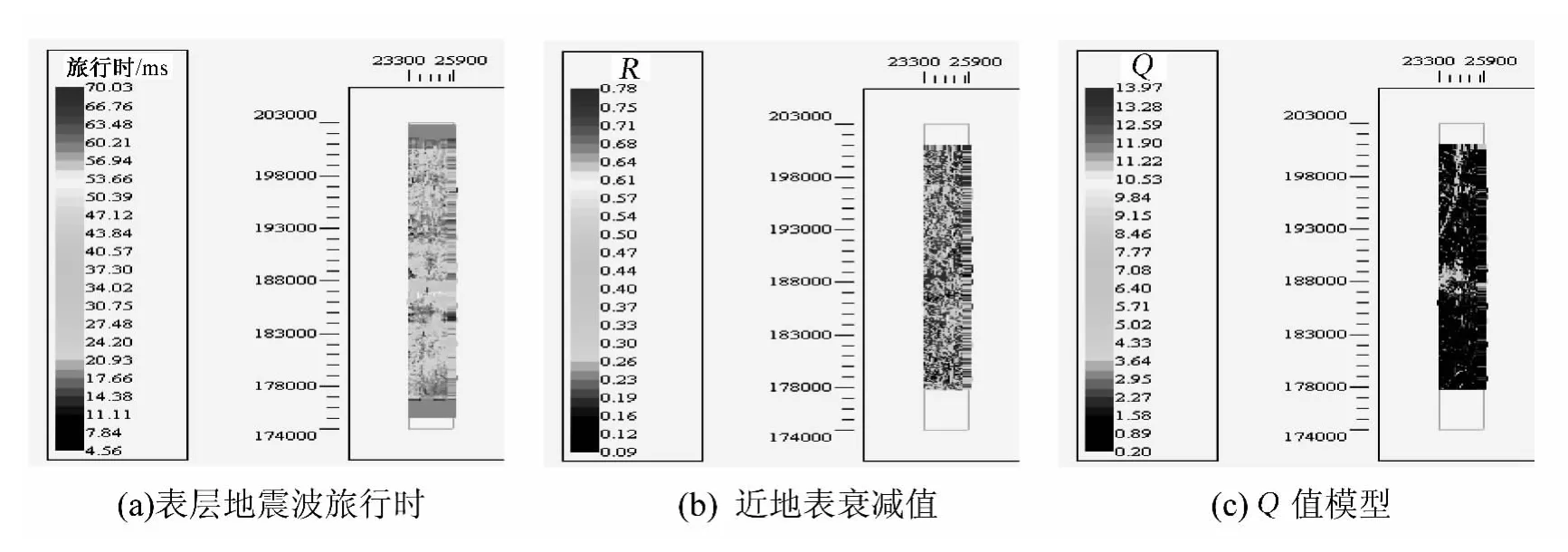

图8 Z-L14束检波点Q值模型

图9 Z-L14束炮点Q值模型

3 表层Q补偿效果分析

通过表层Q补偿后,地震资料品质得到一定改善,地震资料主频得到提高,频宽得到大幅提升,同相轴连续性更好 (图10、11)。

图10 Z-L14束Q补偿前、后剖面对比图

图11 HW23-24束Q补偿前、后剖面对比图

4 结论与建议

通过实际应用证明,Q值求取及补偿方法适合苏北盆地的地震勘探工作,提高了地震资料的品质。建议在今后的工作中针对表层吸收衰减问题开展持续性研究:

1)针对Q值的相关计算公式,是否仍然采用根据华北地区试验确定的经验公式 (主要是指参数),建议开展更加适合苏北盆地的经验公式的研究。

2)进一步开展表层吸收衰减的试验及研究工作,最终摸清苏北盆地表层岩性、埋深、速度、Q值四者的对应关系并建立综合模型。

[1]陆基孟 .地震勘探原理 [M].东营:石油大学出版社,1993.

[2]凌云,高军,吴琳 .时频空间域球面发散与吸收补偿 [J].石油地球物理勘探,2005,40(2):176~182.

[3]于承业,周志才 .利用双井微测井资料估算近地表Q值 [J].石油地球物理勘探,2011,46(1):89~92.

[编辑] 龙舟