渤海庙北地区东营组上段沉积体系与控制因素分析

2013-03-03朱正平潘仁芳长江大学地球科学学院湖北武汉430100

朱正平,潘仁芳 (长江大学地球科学学院,湖北 武汉 430100)

李鹏 (大港油田工程咨询公司,天津 300280)

刘朋波 (中海油天津分公司勘探开发研究院,天津 300452)

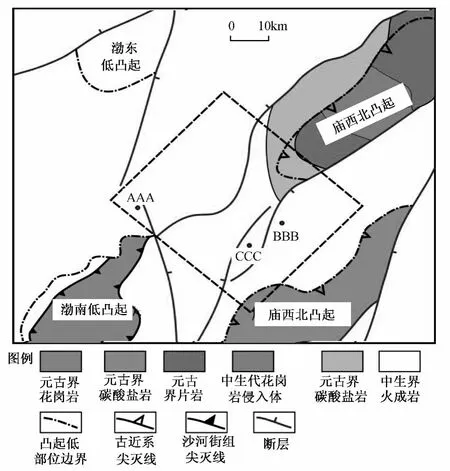

庙北地区位于渤海中东部海域,受郯庐走滑断裂影响,结构复杂,呈 “三凸两凹”的构造格局 (图1)。研究区古近系自下而上发育沙河街组 (Es)和东营组 (Ed)(包括东上段 (Edu)、东下段 (EdL)),经历了一个完整的水进-水退旋回。其中Es处于湖泊初始发育期,EdL处于湖泊扩张期,Edu处于湖泊萎缩期。古近系构造圈闭发育,但钻遇古近系的3口探井因储层发育欠佳导致勘探效果不理想,因此开展沉积体系研究显得尤为重要。储层一直是渤海海域深层勘探的主要风险之一,前人在渤海海域古近系沉积与储层方面开展了较为深入的研究,积累了丰富的研究成果[1~6]。然而,由于研究手段、资料丰富程度和认识的限制,庙北地区沉积、储层方面的专题研究基本没有。区域研究成果表明,庙北地区Edu为贫砂的滨浅湖环境,而渤海其他地区广泛发育外源的大型沉积体系[7]。在缺乏大型沉积体系发育背景下,庙北地区Edu是否存在一些小型沉积体系是精细化勘探必须回答的问题。笔者在前人区域研究成果的基础上,综合壁心、钻井资料和三维地震资料,开展了Edu沉积体系精细研究,探讨了其控制因素,为下步勘探布井和邻区沉积相分析及储层预测提供了参考。

图1 庙北地区构造位置图

1 沉积体系

1.1 沉积特征

庙北地区的壁心和岩屑录井资料观察表明,Edu灰绿色、灰色泥岩普遍发育,揭示半还原、半氧化的沉积环境,反映该时期滨浅湖广泛发育。3口探井中仅AAA井的砂体相对发育 (图2),含砂率约30%,具体表现为含砾砂岩、砂岩与泥岩间互,单层厚度3~10m;自然伽马曲线呈箱形、钟形和漏斗形,表现为河道和河口坝砂体的电性特征。镜下薄片观察显示,砂岩颗粒分选差-中等,呈棱角-次棱角状,结构成熟度低。

1.2 地震相

从图2中还可以看出,Edu的声波速度 (声波时差的倒数)可以分为3个层次:高速砂岩、高速泥岩、低速纯泥岩。低速纯泥岩的含量相对较少,高速砂岩与高速泥岩整体组成高速背景,相对而言,砂岩速度更高。不同的岩性及厚度组合形成了两种地震相类型 (见图3)。

1)低频平行连续强振幅反射 该地震相分布最为广泛,主要分布于远离凸起的湖心区。由于泥岩的速度较低,与上覆新近系馆陶组 (Ng)砂砾岩高速层之间存在较大的波阻抗差异,往往形成低频强振幅反射,反映了富泥的滨浅湖沉积特征。

2)低角度中高频中弱振幅前积反射 该类地震相主要分布于凸起区边缘。前积方向揭示了碎屑物推进的方向,可以指示物源。在活动性碎屑流体注入区域,较纯的低速泥岩沉积下来的较少,含量较多的粉砂质、钙质泥岩与砂岩整体组成高速背景,与Ng高速地层之间存在较小的波阻抗差异。同时由于低速泥岩的存在,内部也存在多个波阻抗界面,因而形成中高频、中弱振幅反射。前积反射可以反映沉积环境,且类型多样,在限定的地质条件下,每一类型都与特定的地质条件相对应[8,9]。就前积层倾角而言,倾角越大,地形落差越大,则反映强构造活动背景的沉积体系,如扇三角洲、冲积扇等;前积倾角越小,地形越平缓,则反映构造活动较弱的沉积环境,如三角洲、碳酸盐岩台地边缘等。Edu前积反射的倾角角度较小(约7°),结合粗碎屑、近源的沉积特征,综合解释为辫状河三角洲地震相。

图3 过AAA井的地震反射剖面 (图1中AB剖面)

图2 AAA井Edu岩性测井响应图

1.3 砂体平面形态

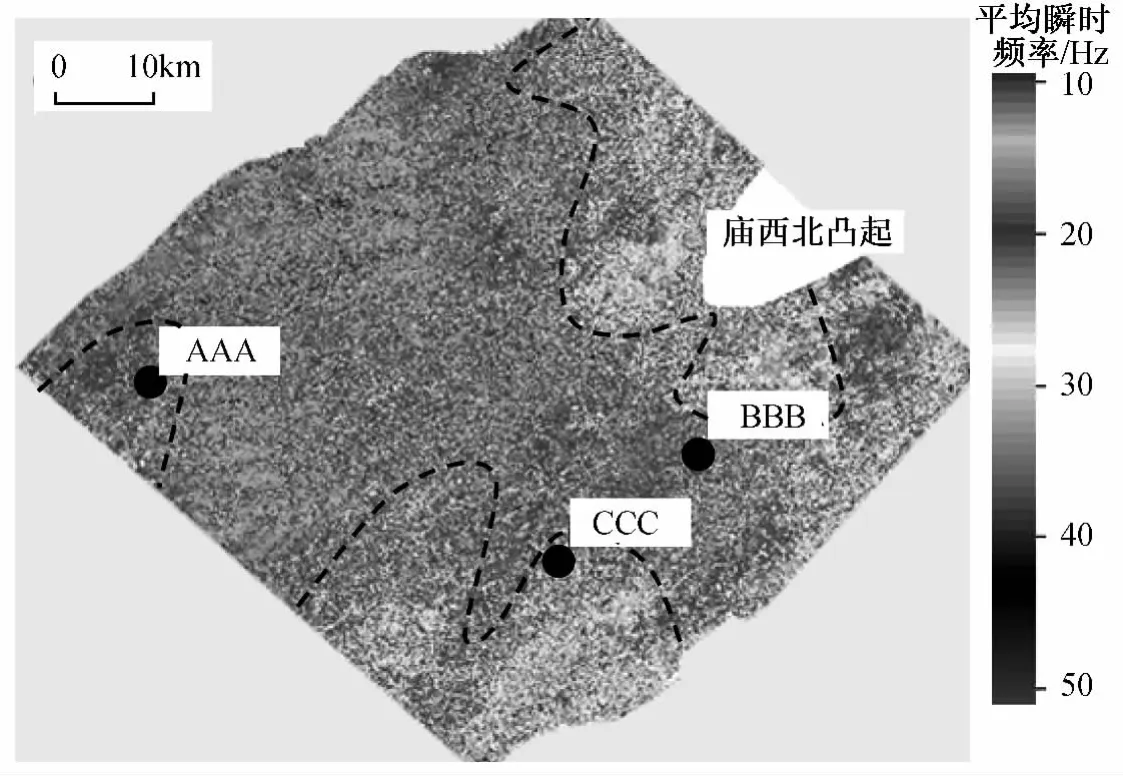

在明确中高频中弱振幅为富砂地层地震响应的基础上,提取的振幅和频率属性可以较好地反映砂体的平面展布。在研究区Edu平均瞬时频率图 (图4)上,低频、中高频在平面上变化明显,频率的大小与井点含砂率整体对应较好。表征富泥的低频区 (0~20Hz)分布于湖心区,而表征砂体相对发育的中高频区 (20~50Hz)主要位于3个凸起的边缘斜坡处。砂体分布较局限,呈朵叶状展布,代表了小型辫状河三角洲多期河道、河口坝砂体叠置的平面形态。这种平面形态还反映了研究区的物源来自庙西北凸起、庙西南凸起和渤南低凸起,具有多物源的特点。工区东侧及中心区的北东向中高频异常条带为断层的反映,不能代表富砂地层的响应。

图4 Edu平均瞬时频率图

2 控制因素

渤海海域属于典型的陆相断陷湖盆,构造背景复杂,具有沉积速度快、沉积相带窄及时空演变快的特点,沉积体系和砂体发育控制因素复杂,如母岩、构造、古地貌、湖水、气候、风暴和地震等因素[7]。从国内学者的研究成果来看[10~12],陆相断陷盆地沉积体系发育主要受控于物源体系、基准面旋回和古地貌。

2.1 物源体系决定沉积体系规模较小

图5 研究区及围区前古近系古地质图

物源体系有盆外水系、盆内凸起区的剥蚀以及三角洲等先期沉积物的后天改造3种类型[13]。一般而言,盆外水系型与区域物源相对应,其控制的沉积体系规模最大,如渤海海域大型长轴三角洲,在盆内推进50km以上;后天改造型物源体系控制的沉积体系规模最小,如湖底扇,推进不到10km;盆内凸起区型与局部物源相对应,控制小-中等近源沉积体系,在盆内延伸范围在50km以内。古近纪渤海海域呈凹凸相间的古地貌格局,庙西北凸起、庙西南凸起和渤南低凸起均为 “湖内岛”型凸起区,其规模、结构、风化程度以及与围区地形的高差直接控制着沉积体系规模。各凸起结构、岩性特征如图5所示。

1)庙西北凸起 呈北东向条带状展布,东断西倾,南北两端高,中间低,新近系直接披覆于潜山之上。潜山岩性分布复杂,南北高部位为元古界抗风化能力强的片岩,南倾没端还有一定的古生界碳酸盐岩分布,中间鞍部为中生代侵入的花岗岩,易于风化,属于较好的母岩类型。凸起的结构特征分析显示,凸起区的风化产物主要沿西北方向搬运,研究区只能接受凸起南段提供的物源,供源窗口窄小,且母岩类型不佳。

2)庙西南凸起 呈北东向条带状展布,东断西倾。虽然研究区为该凸起的主要供源窗口,但潜山岩性为元古界碳酸盐岩,以化学风化为主,提供的碎屑物质有限。

3)渤南低凸起 外形呈 “喇叭”状,向南开口,其潜山高部位为元古界花岗岩,两侧低部位为中生界火成岩。因潜山之上沉积有Edu地层,前人研究认为研究区Edu沉积时期没有来自该凸起的物源。近年来,赖维成等[14]根据渤海低凸起控砂模式提出 “动态物源”的概念,认为物源的供给与分配是随时空的变化而变化的,不同层序位置、湖平面变化不同阶段,物源区的大小均是变化的。根据该观点推断,后期被Edu覆盖的渤南低凸起高部位,在Edu沉积早期可能是物源区。该次钻井与地震方面的综合研究证实,Edu沉积期工区有来自渤南低凸起的物源,但因 “喇叭”的根部靠近研究区,供源窗口窄小。

上述分析表明,研究区这种 “湖内岛”型的物源体系、岩性及结构特征决定了Edu沉积体系规模较小。

2.2 基准面旋回变化控制砂体的纵向分布

在基准面的旋回变化过程中,沉积区和物源区的扩大与收缩呈消涨性变化,沉积物的供给能力随之发生强弱交替变化[10]。EdL处于湖泊扩张期,湖平面快速上升,物源区缩小,可容纳空间增长的速度超过沉积物供给的速度,处于欠补偿环境,渤海海域半深湖-深湖相暗色泥岩广泛发育;Edu处于湖泊萎缩期,湖平面降低,沉积范围退缩,物源区扩大,有利于发育富砂的沉积体系。正是在这种基准面下降半旋回背景下,渤海海域发育各种大型三角洲,而庙北地区仅发育小型沉积体系。差异性对比分析表明,基准面旋回控制砂体的纵向分布,但基准面旋回下降导致有效物源区的扩大有限,仍然受物源体系控制。

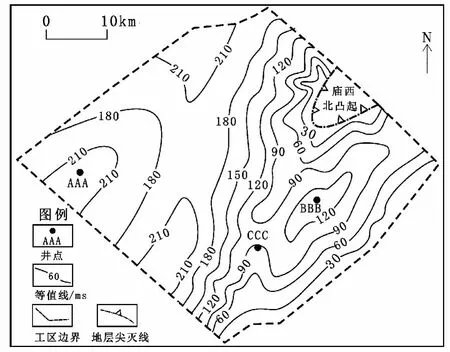

2.3 古地貌控制砂体的平面展布

按照古地貌控制沉积的作用过程,大致可分为3类:古高地、古沟谷和斜坡坡折带,具体表现为凸起供砂、沟运砂、梁分砂、坡聚砂。古高地、古凸起除了提供沉积物源外,还可以对注入湖盆的水系起到分隔、阻挡作用,影响着水系的分布,进而控制着沉积体系的平面分布。Edu地层时间厚度图显示 (图6),庙西北凸起和庙西南凸起之间的 “梁”分隔着庙西北洼和渤东凹陷,同时也限制着水系和砂体的展布 (图4),砂体沿梁两侧分布。古沟谷是基准面下降期地表遭受侵蚀形成的残留可容纳空间,决定着物源的搬运通道与沉积区域,对沉积体系的分布具有重要的控制作用[3]。与渤海古近系典型的 “U”型沟谷、“W”型沟谷、“V”型沟谷、单断槽和双断槽不同,Edu沉积期由于构造活动较弱,多为宽缓的小型沟谷,位于凸起边缘,最大下切深度不到30m,一定程度上反映了沉积期水动力条件较弱,水系规模较小。古斜坡和坡折带是沉积物卸载的场所,其主要原因是沿沟谷搬运的碎屑物质在从坡脊向坡脚搬运的过程中,势能减小,动能增大,一旦碎屑物质在坡脚处遇到阻力,动能会迅速减小而导致碎屑物质在可容纳空间较大的坡脚处堆积。地层厚度图可近似反映坡折,图6中等值线密集处指示Edu沉积期各凸起边缘发育的断裂坡折和挠曲坡折,若与沟谷有效配置,在坡折带上就能找到砂体。图4与图6对比可见,砂体主要分布在凸起边缘的坡折带上,表现坡折聚砂。

图6 Edu地层时间厚度图

3 勘探潜力

研究区紧邻渤东凹陷、庙西北区两大富烃凹陷,凹陷内Es和Ed的烃源岩已经热成熟,并已大规模排烃,邻区渤南低凸起上的蓬莱19-3油田、庙西北凸起上的蓬莱9-1油田两个亿吨级的大油田证实了该区油源充足。小型辫状河三角洲河道和河口坝砂岩厚度较薄,与河道间湾泥岩间互沉积,构成良好的储盖组合。凸起斜坡区发育与挠曲坡折、断裂坡折相关的构造-岩性复合圈闭发育,某些砂体还可以单独形成岩性圈闭。这些圈闭位于凹陷与凸起之间,处于油气横向运移的优势路径上,具有优先捕捉油气的机会,同时晚期断裂是油气垂向疏导的重要通道。在构造圈闭发现逐渐变少的勘探进程中,由小型沉积体系构成的构造-岩性复合圈闭必将成为后期勘探的 “甜点”。

4 结语

庙北地区Edu主要发育小型辫状河三角洲沉积体系。辫状河三角洲的河道、河口坝砂岩与河道间湾泥岩间互沉积,构成良好的储盖组合,在地震剖面上表现为中高频、中弱振幅低角度前积反射。平面上,储层砂岩呈朵状沿凸起边缘斜坡区分布。小型辫状河三角洲体系发育主要受物源体系、基准面旋回和古地貌控制。“湖内岛”型凸起区的剥蚀类物源体系决定了沉积体系规模较小,具体表现在物源体系的规模、结构及易风化程度;基准面旋回变化间接影响物源体系的规模,控制砂体的纵向分布;古地貌控制砂体的平面分布,具体表现为凸起供砂、沟运砂、坡聚砂和梁分砂。小型沉积体系发育特征决定了该区构造-岩性复合勘探的勘探模式,同时这种沉积体系控制因素分析结果对于邻区沉积相分析和储层预测具有较好的参考意义。

[1]徐长贵,周心怀,杨波,等 .渤中凹陷石南陡坡带构造-岩性复合圈闭的形成及分布规律 [J].现代地质,2009,23(5):887~893.

[2]吴伟,林畅松,周心怀,等 .辽中凹陷古近系东营组高精度层序地层与沉积体系分析 [J].地质科技情报,2011,30(1):63~70.

[3]徐长贵,赖维成,薛永安,等 .古地貌分析在渤海古近系储层预测中的应用 [J].石油勘探与开发,2004,31(5):53~56.

[4]周心怀,王昕,魏刚,等 .辽中中洼东陡坡带古近系层序地层格架控制下的储层预测 [J].中国海上油气,2007,19(5):306~311.

[5]徐长贵,赖维成 .渤海古近系中深层储层预测技术及其应用 [J].中国海上油气,2005,17(4):231~236.

[6]赖维成,徐长贵,于水,等 .渤海海域地质-地球物理储层预测技术及其应用 [J].中国海上油气,2006,18(4):217~222.

[7]朱伟林,米立军,龚再升,等 .渤海海域油气成藏与勘探 [M].北京:科学出版社,2009.

[8]蒲仁海 .前积反射的地质解释 [J].石油地球物理勘探,1994,29(4):490~497.

[9]Mcpherson J G,Shanmugam G,Moioia R J.Fan-deltas and braided deltas:varieties of coarse-grained deltas [J].Geol Amer Bull,1987,99 (3):331~340.

[10]樊太亮,吕延仓,丁明华 .层序地层体制中的陆相储层发育规律 [J].地学前缘,2000,7(4):315~321.

[11]林畅松,潘元林,肖建新,等 .“构造坡折带”——断陷盆地层序分析和油气预测的重要概念 [J].地球科学,2000,25(3):260~265.

[12]吴因业,朱如凯,罗平,等 .沉积学与层序地层学研究新进展——第18届国际沉积学大会综述 [J].沉积学报,2011,29(1):199~206.

[13]加东辉,周心怀,李建平,等 .辽中凹陷中北段重力流发育模式与控制因素 [J].成都理工大学学报 (自然科学版),2010,37(1):69~74.

[14]赖维成,宋章强,周心怀,等 .“动态物源”控砂模式 [J].石油勘探与开发,2010,37(6):763~768.

[编辑] 龙舟