中国女子足球队体能训练过程研究——基于备战第30届伦敦奥运会预选赛

2013-02-21部义峰

部义峰,刘 丹

1.Jiangsu Normal University,Xuzhou 221116China;2.China Institute of Sports Science,Beijing 100061,China.

在足球比赛中,技战术能力的发挥对比赛起着决定性作用,但运动员技战术水平的发挥却建立在运动员良好体能基础之上,尤其随着女子足球运动发展日趋男子化与职业化,比赛对抗越来越激烈,速度与节奏的变化越来越快,高强度跑动能力需求越来越高,这对女子足球运动员的体能提出了更高要求,甚至在一定程度上体能成为决定比赛胜负的决定性因素。

中国女子足球队曾是世界强队,但是近几年来竞技成绩已严重下滑,其中,竞技能力的下降是最为直接因素。为了在现实状态基础上最大化提高我国女子足球队的运动水平,本着贯彻国家体育总局科技攻关与科技服务的指导原则,对参加第30届伦敦奥运会预选赛的我国女子足球队进行了科技攻关与服务。本研究就科研攻关中的训练计划安排、体能训练实施、训练过程监控等方面进行了研究,以期为今后中国女子足球队的训练积累经验并提供理论参考。

2 研究对象与方法

2.1 研究对象

备战第30届伦敦奥运会足球预选赛的中国女子足球队;备战2011年永川四国赛的中国女子足球队运动员①永川四国赛为中国女子足球队备战2012年奥运会预选赛年度计划中的一次阶段赛事。。

2.2 研究方法

2.2.1 跟踪观察

阶段性跟踪备战第30届伦敦奥运会足球预选赛的中国女子足球队的训练课,并对相关训练内容进行临场统计。

2.2.2 专家访谈

对从事足球体能训练、研究工作的体能教练、科研人员以及运动队管理人员进行结构式访谈,访谈的内容主要涉及训练周期的安排、训练过程实施、训练过程监控等与本研究相关内容,获得第一手资料。

2.2.3 time-motion比赛跑动分析

2.2.3.1 录像拍摄

采用两台SONY摄像机,分别置于两个半场中央的同侧看台最高处,并保持两台摄像机处于同一高度。通过调整摄像机的焦距,使每一台摄像机的镜头能够覆盖各自对应的半场。在拍摄过程中,保持摄像机的位置与焦距不变。然后利用德国产SIMI Scout比赛分析系统对比赛录像进行分析。

2.2.3.2 场地标定

计算运动员在比赛中的跑动距离与速度,首先需要在场地上设置参考坐标系,SIMI Scout是以边线与端线的交点以及边线与中线的交点为已知坐标对比赛场地进行二维标定的。每个半场为一个长方形,每条边的长度已知,定义图1场地中近端边线与左侧端线交点的坐标为(0,0)其余5个点的坐标就会即刻生成。对于场地规格为105m×68m的标准球场,就可以得到球场的6个坐标,如图1所示。进入系统分析软件后,在左右两侧的摄像机的画面中分别点击各自半场的4个坐标即完成了场地的二维标定。系统标定后的测量距离可以精确到cm。

图1 足球比赛场地标定示意图Figure 1. Coordinate of Pitch(m)

2.2.3.3 运动员的跑动解析与数据获取

在录像画面中对运动员进行定位,根据研究需要,只需用鼠标点击某时刻运动员在画面中的位置即可获得该时刻运动员的实际位置,即运动员在T1时刻的位置坐标(XT1,YT1),同理,就可依次获得运动员在 T2、T3、……、Tx-1、Tx时的位置坐标,然后根据运动员Tx-1与Tx时刻的坐标即可计算出运动员在Tx~Tx-1时间内的跑动距离S1。同时也获得了运动员在Tx~Tx-1内的移动速度V1,即:S1/Tx-Tx-1。然后根据需求即可计算运动员跑动的总距离与不同速度下的跑动距离。

2.2.4 生物学测试

采用日产Sysmex F-820型血球计数仪测定血红蛋白(HB);采用美国产MD100半自动生化分析仪测定肌酸激酶(CK)与血尿素(BUN),试剂盒为上海中生北控生物科技股份有限公司提供;采用美国产Access全自动化学发光免疫检测仪及其试剂测定血睾酮(T)与皮质醇(C)。采用美国产新型身体机能测试系统OmegaWave测定运动员的身体疲劳状况、反应速度、中枢神经系统调节能力以及能量代谢系统。

2.2.5 数理统计

小周期体能训练前后机能状态测试的比较采用配对t检验;体能训练评价中机能评价与比赛跑动能力的评价均采用独立样本t检验。确定显著性水平为0.05,用*表示,非常显著性水平为0.01,用**表示。

3 结果与分析

3.1 体能训练计划的制定

3.1.1 目标赛事的确定以及集训周期的安排

为了备战2011年9月份的伦敦奥运会预选赛,于2010年8月组建了新一届中国女子足球队,并制定了以参加伦敦奥运会预选赛为终极目标的2010~2011年度训练计划。此年度计划中共安排集训10次,详细安排如表1所示。

由中国女子足球队的年度训练计划可知,一次集训的持续时间为9~75天,绝大多数集训安排保持在10~20天。持续时间最长的集训为备战亚运会的集训(年度第二次),时间长达75天(包含比赛时间11天),其次为备战奥运会预选赛的最后一次集训(年度第10次),时间长达64天(包含比赛时间10天)。

由于足球项目的自身特点,足球赛事的安排较为频繁,特别是对于高水平运动员或者国家队运动员,一般没有长时间准备期,即使按照传统周期的组织方式设计较长的准备期,由于准备期训练的负荷降低,也无法对已经具备一定运动水平的运动员产生有效刺激,而且在足球比赛中体能只是基础,是技战术的最重要支持要素,在高水平体能的支撑下形成强大的战术能力才是最终目标。因此,在国家队的集训期不能按照传统周期的组织方式发展体能,必须有重点的突出发展运动员的专项体能,以满足战术需求。赵刚在对男子足球训练过程进行研究时也认为,国家队体能训练的首要目标应该是帮助运动员恢复体能,预防损伤,其次才是提高[6]。这就需要通过专项化、负荷强度更高的板块训练去实现,基于上述分析认为,使用板块周期组织国家队训练效果更佳。从中国女子足球队训练计划的安排来看,在安排训练时也采用了板块周期的组织方式。

对于两次持续时间较长的集训,从持续时间来看,两个阶段为板块周期组织方式中的典型中周期。由于两个集训期的时间较长,可以适当增加积累期的持续时间,使运动员的运动能力得以全面发展,为转换期增加负荷强度奠定基础(关于板块周期的相关理论与概念可参考Block periodization[7],在此不再赘述)。在年度训练计划的安排中,每两次集训的间隔时间为10~20天,最长时间间隔为30天、最短间隔时间为7天,绝大多数为10~20天。10~20天的间歇时间,对于运动员来讲,运动竞技能力的训练痕迹仍未消退,在下个相邻集训期的积累期,运动员只需要通过一定负荷唤醒机体就能恢复到较高的体能水平,确保技战术训练的顺利进行。但是如果间隔时间超过30天,运动员的各项能力就会消退严重,在下期集训的初始阶段,就需要安排较长时间的身体恢复与适应训练,从而相对减少了技战术的训练时间,最终导致降低训练效益,因此,这两次集训的时间安排有待考虑。理想的方法是在其间歇期插入一个保持小周期,以保证运动员以较高的体能水平进入下一个集训期。对于持续时间较长的集训间歇期,保持小周期的组织方式可以通过假期作业的形式完成,但训练计划的制定应以体能教练为主导,协助运动员完成。

表1 中国女子足球队年度周期训练计划一览表Table 1 Training Plan of Chinese Women’s Football Team

3.1.2 阶段训练计划分析

3.1.2.1 备战永川四国赛的训练计划分析

备战永川四国赛的集训持续时间为23天,距离上次集训结束时间11天,运动员的各种运动能力理论上并未显著降低。该阶段共由3个基本训练周组成:1)第1周:体能储备、恢复周,训练主题为力量训练与有氧能力训练;2)第2周:专项耐力训练与力量训练周,由于女子足球运动员的力量消退快,所以较频繁地安排了力量训练;3)第3周:赛前训练与比赛周,该周主要安排协调灵敏,定位球等专项训练,专项程度高,负荷量降低,促进运动员的身体恢复和竞技状态的形成。第1周由于运动员需要在最初的2~3天进行恢复与适应,所以,本周的负荷形式为单峰训练小周期;第2周运动员适应后加大了训练负荷,同时为了避免疲劳堆积,本周采用了波浪式的负荷安排;第3周则在第2周基础上降低了训练负荷量,但保持了一定强度,促进运动恢复与最佳竞技状态的形成。从训练内容与负荷的安排看,训练计划的安排较为合理。将其置于年度训练计划中看,该次集训为第五次集训,如果能与第四次集训合并(第四次集训时间仅11天,间隔11天),则可以组成一个完整的中周期,积累期、转换期以及实现期3个阶段的持续时间与训练内容安排会更加充分,训练效果会更佳。这提示,在今后重大赛事的训练计划安排上,应该充分考虑运动员体能各要素的形成规律,集训的持续时间应尽可能高于体能各要素竞技能力形成的最低时间阈。

3.1.2.2 备战奥运会预选赛赛前训练计划分析

备战奥运会预选赛的最后一次集训时间共64天(不含比赛期),实际训练时间为54天。本期集训安排分为4个阶段,第一阶段的训练主题是提高有氧能力和基础力量,战术上主要解决进攻问题(长春集训),以2场对俄罗斯女子国家队的比赛为结束标志;第二阶段的训练主题是提高速度、灵敏、快速力量等无氧能力,战术上主要解决快速反击问题(沈阳集训);第三阶段的训练主题是保持体能水平,并转化为比赛能力,所以,该阶段内容安排多以战术训练为主,在战术上主要解决防守问题(呼和浩特集训);第四阶段的训练主题是赛前训练,完成赛前最佳竞技状态的调控,并实现成功参赛。

从整个周期的时间安排看,4个训练阶段(不含比赛阶段)持续时间分别为24天、15天、10天以及6天,时间安排较为合理。从训练内容的安排顺序看也较为合理,但是,从呼和浩特集训开始(距离首场比赛有2周,距离末场比赛4周),练习内容并未安排有氧高强度训练,取而代之的是专项性更强的战术练习,例如,压迫防守、区域防守等。尽管专项性练习更容易促进运动员专项竞技能力形成,但如果这些练习形式给运动员机体施加的刺激不足,就无法给与运动员有氧系统适宜刺激,进入比赛期后,有氧能力就会出现消退,因此,该阶段应该适时插入一个高强度有氧训练微型小周期。事实上,在预选赛后期的比赛中,运动员已经表现出体能下降的趋势,在今后集训中,在训练内容的安排上,应该充分考虑运动员各项竞技能力训练痕迹的保持特征,依据比赛日程合理加入微型小周期。

3.2 体能训练的实施

3.2.1 有氧能力训练

影响机体有氧能力的因素很多,其中Pate和Kriska建立的三要素模型最为经典,即:最大摄氧量、乳酸阈与跑步经济性[22]。目前,该模型的科学性与合理性已被大量研究证实并得到广泛认可[10,13],因此,目前围绕运动员有氧能力进行的训练内容选择与方法设计也是依据模型三要素开展的。反映在人体的生理适应上,就是提高以心脏泵血功能与肌组织利用氧能力为核心的心血管氧运输能力。根据有氧训练的系统性,要分别安排低强度有氧训练以促进恢复;安排中等强度有氧训练以提高肌组织内线粒体数量、增加毛细血管密度、提高酶的活性等外周机制;安排高强度有氧训练以改善影响最大摄氧量的中心性因素[25]。事实上,从当前运动训练理论的发展看,运动员进行有氧能力训练的强度仍然存在分歧,争议主要集中于“乳酸阈模式”与“两极化模式”的应用上。陈小平认为,对于高水平运动员,“两极化模式”可以取得更好的训练效果,该模式在世界大多数耐力项目的训练中占据了主导地位,并且将是耐力项目训练发展的趋势[2,3]。

在中国女子足球队备战2012年奥运会预选赛中,有氧能力的训练也采用了“两极化模式”。根据当前足球体能训练的相关研究,对于高水平运动员,提高或者恢复有氧能力的最有效方法为90%~95%HRmax负荷强度持续4min、间歇4min(60%~70%HRmax积极性恢复)的训练方 式[8,14,15,13,14]。 该 训 练 方 式 不 仅 可 以 显 著 提 高 运 动 员 的最大摄氧量,而且,还可以有效提高运动员的乳酸阈与跑步经济性[20]。从负荷强度看,尽管属于无氧训练强度区间,但其根本目的却在于通过高强度练习提高运动员的心脏泵血能力,在两组练习之间安排较长时间中等强度间歇的目的则是帮助机体迅速廓清乳酸,以保证下组练习达到规定负荷,因此该模式核心是通过高强度训练提高运动员心脏泵血能力,而非无氧耐酸训练。根据本届国家队每次集训的实际情况,对于“高极”的训练主要采用了多组“高强度运动+中强度间歇”的训练模式,形式一般为3vs3、4vs4、6vs6的小场地有球训练,场地的大小、参与人数以及规则是依据体能训练主题的目标负荷强度确定的。

以4vs.4为例,场地的规格设置为30m×40m,共进行8组训练,分别为:(3min练习+3min间歇)×2组、(3 min练习+2min间歇)×2组、(3min练习+1.5min间歇)×2组、(3min练习+1min间歇)×2组。该练习形式的特点为:1)保证负荷强度高于90%HRmax,以提高心脏泵血功能;2)在练习的前段,较长时间的间歇期保证运动员乳酸较大程度的廓清,以确保下组练习达到目标负荷;3)随着练习的进行,间歇期逐渐缩短,运动员就会有较高的乳酸堆积,提高运动员的耐酸能力;4)具有较强的专项性,可以提高运动员的快速传接球能力以及疲劳状态下的传控球能力。通过心率监测表明,绝大部分运动员的心率基本保持在90%HRmax左右。特别是在训练后期,心率可达到97%HRmax,能够最大程度提高心脏的泵血功能。但是,对于部分有氧能力特别突出的运动员,小场地比赛产生的强度难以达到90%HRmax的目标负荷,对于该部分运动员,建议在今后的训练中采用其他专项训练形式。

对于“低极”的训练主要采用传统的慢跑、结合球的低强度活动与战术训练为主,在此不再赘述。但仍需强调的是,尽管国家队的运动员相对具备了较高的机能水平,但是中、低强度的有氧训练仍是有氧能力训练的重要组成部分。对于“两极”训练量的安排则要根据集训的阶段、两次集训的间隔时间、运动员的现实状态以及比赛日程等因素合理安排。

3.2.2 无氧能力训练

3.2.2.1 速度与加速度的训练

速度训练主要包括移动速度训练、动作速度训练以及反应速度训练。移动速度训练与反应速度训练往往结合起来进行,根据练习的形式与足球专项特征的相似程度可分为一般速度训练和专项速度训练。一般速度训练主要采用10m、20m、30m全速冲刺跑的方法,要求运动员听到信号后开始加速跑动,每次跑动后的间歇时间充分。专项速度练习多采用结合球的方式,例如,在进攻前场,持球运动员先将球传至边路,然后另一运动员从静止以最大速度追赶球,之后完成传中,最后由传球的运动员完成射门,一次练习结束。练习间歇时间可以根据练习目的确定,当进行最大速度或加速度练习时,间歇时间应该充分;当进行速度耐力练习时,缩短间歇时间,或在此基础上再增加类似练习内容,形成多个练习站以缩短间歇时间,从而达到提高速度耐力的目的。动作速度的练习则主要与灵敏训练、力量训练相结合,通过灵敏与力量训练提高动作速度。同时在设计训练形式时,有时也将速度训练与灵敏协调训练结合起来。

此外,速度与加速度的训练还可以通过1vs.1攻防训练的形式进行,该练习形式共分两种。第一种是进攻运动员可以利用守门员,形成2vs.1;第二种是不能利用守门员,只能自己完成进攻。每种形式的练习为4min一节,共3节,间歇时间为1min。运动员在两种练习中共完成了24次进攻或防守行动。进行第一种练习时,每次运动时间为5~8s,间歇时间为40~50s;进行第二种练习时,每名运动员每次运动时间为5~12s,间歇时间为40~60s。间歇时间约为运动时间的5~12倍。根据训练学原理,从体能训练角度出发,本训练属于发展ATP-CP供能系统快速恢复能力的训练,对于提高运动员的专项速度与加速度有积极意义。

总之,在进行速度与加速度的训练时,需要充分考虑两个原则:第一,运动员供能系统的动员是否符合训练主题的要求;第二,运动员的练习形式是否符合专项特征。在充分考虑两个原则的基础上,就可以灵活设计出多样化的专项练习模式。

3.2.2.2 速度耐力的训练

速度耐力的训练主要以场地比赛的形式进行,专项化程度非常高,一方面,完成速度耐力的训练目标,另一方面,提高运动员在快速运动中的技战术运用能力。基于此,国家队在速度耐力的训练中主要采用5vs.5大场地的训练形式,训练持续时间可长达30min,甚至50min。有时也采用9vs.9大场地训练形式,一次训练持续时间一般为12 min、间歇3~5min,在训练强度上低于5vs.5的大场地训练。对于训练方式的选择主要根据战术训练安排进行,将速度耐力训练融入到战术训练中,使得训练达到最大实战化。

3.2.2.3 灵敏协调的训练

由于灵敏协调训练对神经兴奋性要求较高,所以灵敏协调的训练必须安排在训练课的第一部分。灵敏、加速度、制动、协调4种能力的共同特点就是对神经系统的兴奋性要求高,因此在组织训练时常常将它们组合起来进行。一般情况下,灵敏训练多采用软梯的形式进行步法练习、采用绕桩的形式进行改变运动方向能力的练习。

在练习中一般将练习内容设置为4~6站,运动员在每站进行4次练习后,进入下一站。练习中运动员除了要进行灵敏和步法练习外,还要完成2个快速起动和2个快速制动,以加强运动员爆发式起动与瞬间制动的能力。总之,在设计灵敏协调练习时可以灵活多变,其设计原则主要有两个,首先要充分考虑人体机能的供能特征以及竞技能力的形成规律;其次,练习的形式与组合方式一定要体现足球比赛的专项特征。

3.2.3 肌肉力量的训练

通过对体能教练的访谈得知,由于女子足球运动员生理特征的特殊性,力量消退快,所以力量训练课的频率较高。一般情况下,力量训练的安排是基于不同的训练阶段进行设计的。在体能恢复期主要采用适应性力量训练,采用的方式多是克服自身体重的方式。当运动员身体机能适应进入提高期后,则根据运动员个体实际情况安排不同的专项力量训练。力量训练的类别主要有5种,其类型与组织方式如表2所示。

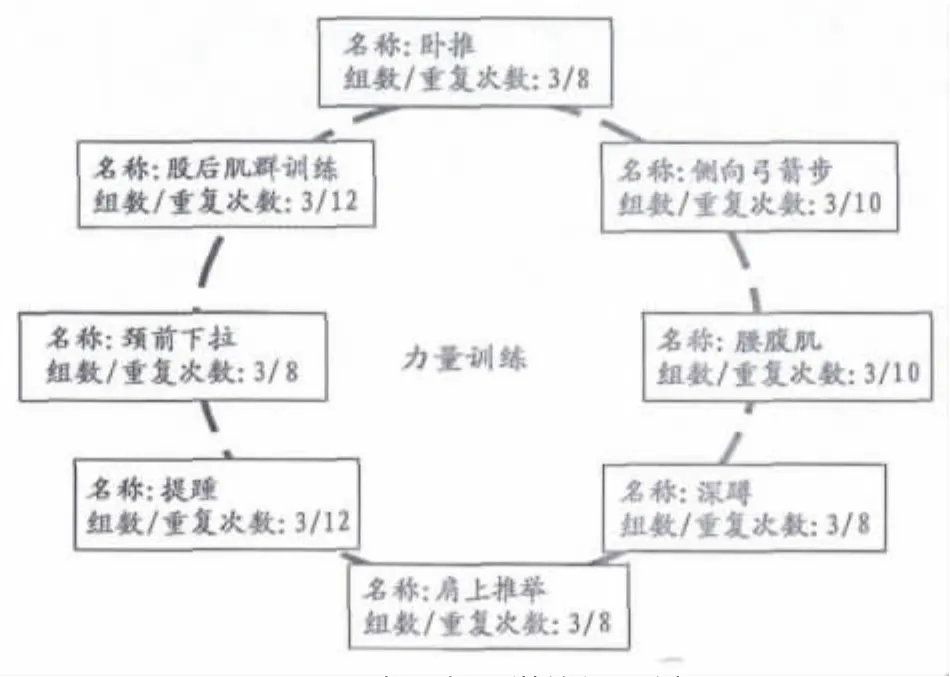

由于足球队人数多,并且要求运动员需要发展的力量类型也较复杂,因此,为了提高训练效率,在训练组织上常常采用循环练习,即将不同练习目的的训练设置成8~14个训练站,运动员依次完成每站的训练任务或者按照运动员个体化训练方案完成既定训练任务。图2展示了某个运动员在体能转换期的某次训练课。

表2 力量训练的类型及应用特征一览表Table 2 Classification and Application Character of Strength Training

核心力量训练的频率较高,训练时间与内容的安排也较灵活。根据运动员的实际情况,核心力量训练可以设置为独立的训练课,也可将其穿插在一般训练课中,但是训练的总时间持续较短。例如,在训练课的结束阶段安排4个动作,以分别练习背肌、髂腰肌、腹外侧肌肉(腹内斜肌、腹外斜肌和腹横肌)以及臂部肌肉,每个动作练习时间约60s,每个动作练习2次。

在力量训练中,运动员都有个体化训练方案,力量训练的内容、方式以及负荷强度的制定均依据运动员的现实状态与实际情况进行。一般情况下,运动员力量训练的目标有3个,分别为:1)预防运动损伤或者伤后康复的功能性力量训练;2)以提高神经适应为主的爆发力训练;3)以提高肌肉体积或控制体重的一般性力量训练。其中,目标一是基础,目标二是关键。研究表明[8,21,23],采用3~4组×(>70%1RM,重复次数4~6次)的力量训练模式获得的效果最佳,对于以提高神经适应为主的爆发力训练,一般采用高负荷、快速度、低重复次数的训练模式(详可参见《足球运动员的体能训练研究范式与体能训练研究》[1]。

图2 运动员力量训练课示例图Figure 2. Example of Strength Training for Players

3.3 体能训练过程的监控

3.3.1 身体机能监控

3.3.1.1 身体机能水平监控

身体机能水平监控是指在准备期、集训初期或集训结束阶段,为了制定更有针对性的训练计划或者为了评定训练效果而对运动员进行的全面身体机能评定,主要包括有氧机能测试、无氧机能测试以及肌肉功能测试三部分内容[4]。在现代运动训练中,在训练初期对运动员的身体机能水平进行科学测试是运动训练监控的基础和核心内容,通过科学的方法与手段对运动员的身体机能水平进行评估,可以帮助教练员了解运动员的现实状态,现实状态的确立可为教练员科学制定训练计划提供现实依据。然而,在本届国家队的各个集训期并未对运动员的机能水平进行过全面测试。由于无法了解运动员的机能水平,就无法了解运动员机能的优劣信息,可能在一定程度上降低训练的针对性。建议在今后备战大赛的集训初期进行全方位的机能水平测试,以掌握运动员的个体化信息,提高训练内容选择的针对性与负荷强度控制的精确性,使得训练效益最大化。

3.3.1.2 身体机能状态监控

身体机能状态监控是指在训练过程中,为了检测运动员对训练内容与训练负荷的适应程度,实现对训练过程控制而对运动员进行的身体机能评定,主要包括血液指标评定与神经系统功能的评定,该监控方式是一种过程性评价,可以贯穿训练的全过程[19]。在运动训练中,运动员的身体机能状态对科学安排训练负荷至关重要。过高或过低的运动负荷都无法对机体产生良好刺激,负荷过低机体不会产生良好适应,负荷过高则会导致运动员产生运动性疲劳,甚至引起运动损伤,只有运动负荷达到最大适宜程度,机体才会在免遭破坏的基础上产生最大应激,才能更有效提高运动能力。这就要求教练员在训练过程中必须科学合理的调控运动负荷,使训练负荷始终保持在最适宜程度。

身体机能状态监控一般安排在高强度训练课或者小周期训练后,表3为一个高强度训练小周期后对运动员机能状态监控的结果。结果表明,在该高强度训练小周期结束后,只有2名运动员仍能保持较好的机能状态,有3名运动员机能状态不理想。其中2号运动员血红蛋白HB与T较低,说明该运动员身体恢复能力较差,此外,该运动员的肌肉反应也较大,应注意训练结束后的牵拉,综合评定认为,该运动员未处于最佳身体状态,需积极的促进恢复,进行营养补充。4号运动员恢复能力中等,但是HB偏低、CK偏高,肌肉反应大,说明该运动员也需要加强恢复与营养补充。5号运动员恢复能力中等、肌肉反应较小,身体状态中等,但也需要及时补充营养。通过对运动员的机能状态监控认为,高强度训练小周期对运动员机体产生了一定程度的刺激,但未出现过度疲劳的现象,训练负荷的安排较适宜,后期应该加强运动员的营养补充与恢复,完成机体的“破坏-重建”过程。由此可见,通过对运动员的机能状态的评定,可以帮助教练员了解训练效果、评价负荷的适宜程度,为训练计划的修订或制定个性化训练方案提供理论依据。

表3 本研究运动员机能状态测试结果一览表Table 3 Blood Routine Test Result of 5Players

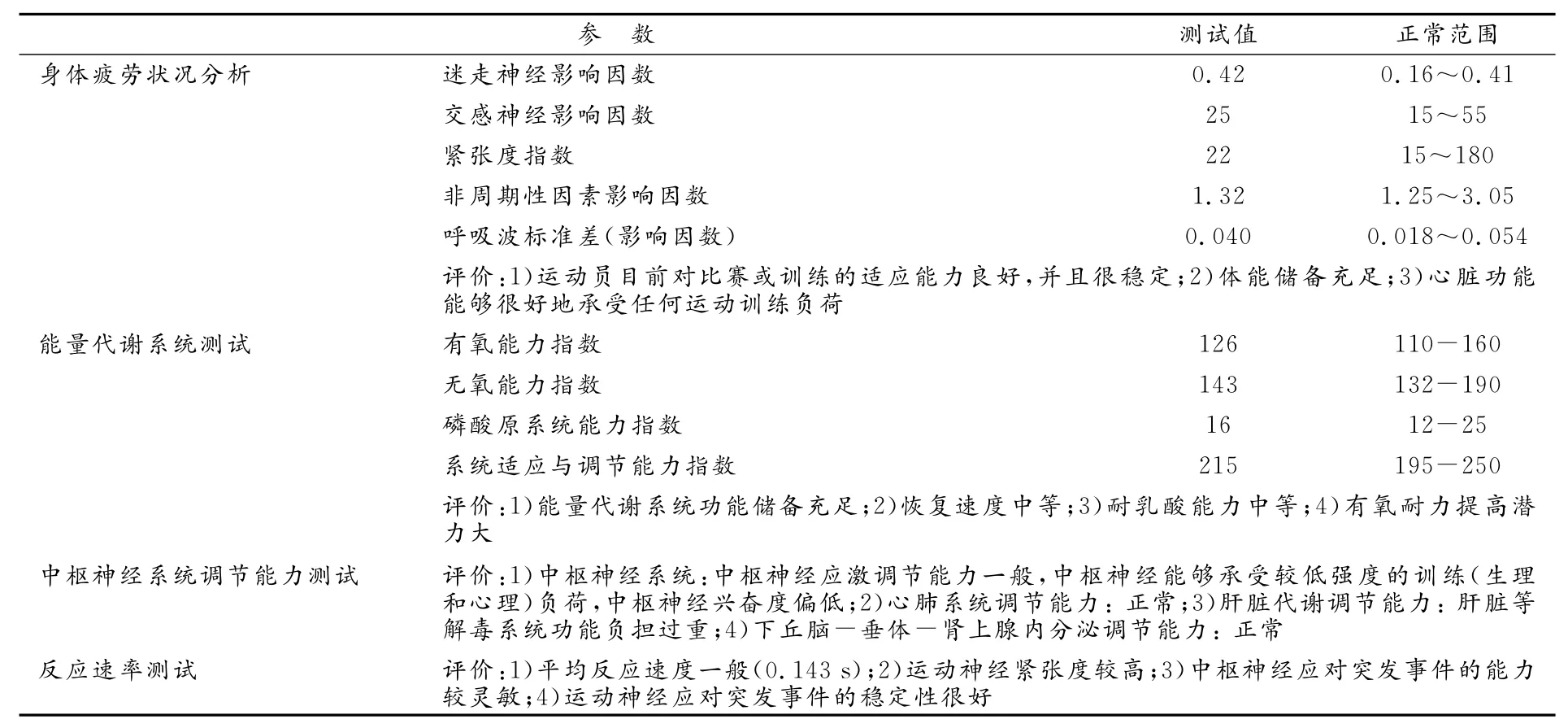

除血液生化指标测试外,还引进了Omega Wave身体状态监测方法,该系统具有监测人体多种生物系统的功能,其最大优势在于监测过程简单易行,无创伤,可随时随地进行。监测结果可以给教练员提供全面即时的生理数据,可以帮助教练员了解运动员特定时刻的身体机能状态。同时,还可以发现运动员身体功能的优势和存在的风险,避免过度训练发生,缩短疲劳的消除时间,减少负面压力的影响,提高训练效率,改善和保护运动员的全面身体健康等。该测试主要包括四个方面,分别为身体疲劳状况测试、反应速度测试、中枢神经系统调节能力测试以及能量代谢系统测试,测试完成后就可以得到每名运动员的详细诊断报告,如表4所示,然后根据诊断报告就可以实现对训练过程以及机能状态的调控。

3.3.2 训练负荷监控

3.3.2.1 阶段训练负荷的监控

表5为一个集训初期的训练内容分配表。结果显示,集训的第一天安排了8vs.8的对抗训练,其主要作用是促进恢复。第二天开始出现力量训练,并且力量训练较为频繁,60min以上的力量训练一般为多肌肉群、多练习站的循环训练,强度较大,而20min的力量训练一般为核心力量训练或其它功能性力量训练,强度较小。该阶段较多的力量安排可以为运动员第二阶段的训练打下坚实的基础。有氧高强度训练在13天内共安排了3次,按照板块周期组织理论,在积累期应该主要发展有氧能力和基础力量为主,显然该阶段的高强度有氧能力训练偏少,可适当再增加1~2次。位置技术训练第4天开始出现,其强度为有氧中等强度,一般将其放在两个高强度训练日之间,以促进机体恢复。全队比赛的练习在第7天出现,一共安排了3次课,强度较大,其主要目的是演练战术。全场比赛的安排大大提高了当日的训练负荷。

表4 本研究Omega Wave身体机能状态测试结果示例一览表(张×)Table 4 Example of Omega Wave Test Result

表5 中国女子足球队集训初期训练内容时间分配一览表Table 5 Exercise Time of Different Training during Incipient Stage(min)

图3 中国女子足球队集训初期负荷变化示意图Figure 3. Diagram of Exercise Load during Incipient Stage

根据每天训练内容的安排绘制了该阶段训练负荷变化图,由图3可知,该阶段的训练负荷呈波浪形,既可使训练达到一定强度,又可避免疲劳堆积。经过一个较高强度的小周期训练后,运动员的机能状态不但没有降低,反而有所提高和恢复,全队身体状况良好(图4)。由此可见,运动员的机体适应良好,运动员的营养补充也较合理,同时也说明教练组制定的训练计划在负荷安排上仍有很大的提升空间,在下阶段初期可适度增加有氧高强度训练的内容,进一步巩固与提高运动员的有氧能力,为转换期高强度无氧能力训练奠定基础。

图4 本研究运动员小周期训练结束后身体机能状态变化图Figure 4. HB,CK and BUN Comparison before and after Training(n=6)

3.3.2.2 重点课的训练负荷监控

通过一节训练课的监控可以了解运动负荷对运动员身体的刺激程度。根据监测时间的不同可以分为即时监测和延时监测两种手段。即时监测可以通过遥测心率与生化指标进行测定,前者属于过程监控,后者属于结果监控。为了控制训练的目标强度,一般采用过程监控;若要了解负荷对机体的刺激程度,一般采用延时监控。下面以一次重点训练课为例,对心率监控过程进行说明。

在赛前状态调整阶段,训练的安排多以比赛或模拟比赛的高度专项手段为主。该阶段的目的主要有两个,第一,降低负荷,促进机体恢复;第二,进行专项技战术训练,提高实战能力。如果训练的效果既达到了演练战术的目的,同时又进行了适宜的体能训练,无疑本次训练是成功的。为了控制训练过程中的负荷强度,本次训练采用了心率监测的方法。

训练课的形式为11vs.11的对抗赛,时间安排在上午热身训练结束后,练习主题为通过传递球层层向前推进。要求将场地分成四等份,控球一方在1/4区域的场地连续传球6次后,方可允许将球传入相邻的另一个区域。每20 min1组,共3组。图5为训练过程中某运动员的心率变化图,图6为本次训练课与上次训练课心率对比图(练习形式相同、规则不同)。结果显示,该运动员在前后两天不同规则的11vs.11比赛中心率分布发生了明显变化。由于规则的变化,该运动员85%~95%最大心率百分比由50.9%下降至15.1%。训练控制达到了训练前的设想,即将训练强度降至70%~80%HRmax,训练课不仅成功完成了战术训练的任务,而且降低了负荷强度,有效地促进了运动员身体状态的恢复。

此外,通过心率监测还可以控制有氧高强度训练的负荷强度,训练的持续时间与间歇时间等。

3.4 体能训练效果的评价

3.4.1 身体机能评价

通过身体机能评价可以判定运动员机能水平提高的程度,如˙VO2max、LT、无氧功率峰值等。但是有些评价方法在测试过程中的运动强度较大,可能会对运动员机体造成影响,扰乱运动员的训练节奏,因此在比赛期前不宜运用高强度的评价方法。利用运动员完成额定负荷时的心率变化可以代替上述评价方法,运动员完成同等负荷时的心率下降,表明机能水平提高。本研究利用该原理对运动员的机能进行了评价,即利用YO-YO测试的方法比较相同运动员完成相同等级的心率变化情况(图7)。

图5 李×训练课的心率变化图Figure 5. HR Curve Diagram during Exercise

图6 李×相邻两天相同练习形式不同规则的训练心率变化对比图Figure 6. HR Compared when Rules Changed of the Same Exercise

由图7可知,运动员在集训末期的YO-YO测试成绩提高了近300m(1 688mvs 1 960m,P<0.01),两次测试的平均心率虽然有统计学差异,但差异非常小,差值仅为3次/min(172次/min vs 175次/min,P<0.05)。而160次/min以上心率和180次/min以上心率的持续时间却呈明显上升趋势(403svs 444s,P>0.05;215svs 293s,P<0.05),表明运动员测试跑动距离的增加主要是由于大强度运动跑动时间增加引起的,说明运动员承受大强度运动的能力提高以及心肺功能得到改善。此外,在测试过程中发现,运动员的平均心率和最高心率变化范围很大,最高和最低心率相差均超过20次/min,表明运动员的最高心率个体差异很大,且运动员的跑动距离与最高心率绝对值不存在相关性,运动员经过系统训练后,完成额定负荷时心率的增加主要与身体机能的改善有关。

图7 中国女子足球队集训初期与集训末期YO-YO测试与心率变化图Figure 7. Comparisons of YO-YO Test and HR between Beginnings and Endings(n=12)

3.4.2 比赛跑动能力评价

有 研 究 表 明[11,17,24],运 动 员 的 比 赛 跑 动 能 力 能 够 反 映运动员的体能水平,可以作为评价运动员体能的指标;另有 研 究 表 明[5,10,15,19],运 动 员 的 高 强 度 跑 动 距 离 、冲 刺 跑 的频率等与˙VO2max、YO-YO测试成绩密切相关,因此,比赛跑动能力既可反映运动员的体能水平,同时也可反映运动员的机能状态。

在备战第30届伦敦奥运会的年度训练计划中,永川四国赛作为整个年度训练周期的一次目标赛事,其旨在磨合队伍、检验训练效果,寻找自身存在的问题与不足。奥运会预选赛为这年度的最高目标赛事,获得奥运会资格是这届中国女子足球队的终极目标。两个赛事在年度训练计划的安排上分别属于年度训练分目标与终极目标,为了检验训练效果,本研究对两次赛事的运动员跑动能力进行了对比研究。

表6、图8为两次赛事运动员的比赛跑动表现情况。结果显示,在奥运会预选赛上,运动员的总跑动距离与四国赛相比有所增加,冲刺跑、高速跑的距离也显著增加,并且二者的频率也显著增加。两个指标是区分体能水平高低的重要指标,基于此认为,通过一定时间的系统集训后,运动员的高强度活动能力显著提高。此外,在奥运会预选赛中,比赛最后15min高强度跑动的下降率也显著降低,同步说明了运动员体能水平的提高。

表7、图9为奥运会预选赛中国队与对手的比赛跑动能力对比结果。结果显示,在跑动能力的各项指标上,比赛跑动的总距离、高速跑、中速跑、下降率等指标均无显著性差异,只有在冲刺跑的跑动距离与频率上低于对手。尽管从结果看,多数指标无统计学差异,但是在数值上差别较大,提示在比赛中的高强度活动能力仍显不足。对于指标比较无统计学差异的原因,可能是由于在进行对手的跑动情况统计学处理时,将其他所有球队看作一个整体造成的,由于各运动队竞技水平参差不齐,导致数据的离散程度较大,这可能造成了中国队跑动能力的各项指标在与他队比较时出现差异无统计学意义,尽管只是理论推测,但整体上却表明,运动员在比赛跑动能力,尤其是反复冲刺跑动能力与其他强队还存在差异,表明运动员的体能水平仍有提升空间。

表6 中国女子足球队运动员永川四国赛与伦敦奥运会预选赛跑动表现对比一览表Table 6 Comparison of Run Performance between Invitational Tournament and Qualifying Competition of the 29th Olympic Games(m)

表7 奥运会预选赛中国女子足球队运动员与对手跑动表现对比一览表Table 7 Comparison of Run Performance between Chinese Women’s Football Players and Opponent in the 29th Olympic Games Qualifying Competition(m,n=16)

3.5 体能训练过程存在的问题与思考

体能训练的效果评价已经表明,运动员经过系统训练后体能水平已经显著提高,除了运动员在跑动能力上的提高外,运动员在比赛中的对抗能力、灵敏性等方面也表现出较高水平,虽然未对该方面进行定量评价,但该观点已经被教练组、科研人员所认可。单从体能训练角度考虑,达到了预期的目的。但与其他强队相比,中国女子足球队运动员的体能水平仍显不足,需要深入分析其中的原因,在今后训练中加以改正。

从整个年度训练过程来看,整体的安排与设计较为合理,但仍存有问题值得商榷,主要表现在以下几个方面:1)集训期的安排不够紧凑,主要表现在个别集训的时间安排短、而时间间隔长,不利于运动员竞技水平的提升;2)缺少微型小周期的插入,主要表现在集训时间长的阶段,在集训后期主要以比赛或高度专项方式进行技战术演练,而以技战术演练为主要形式的训练达不到刺激心脏的负荷强度,就会导致运动员高强度有氧活动能力出现消退,进入比赛期后,已出现消退的机能水平无法满足比赛体能需求;3)小周期训练中核心训练课与支持训练课的安排,主要表现在安排的顺序及负荷的节奏安排上;4)个别高强度有氧训练课达不到既定负荷,主要表现在以小场地比赛形式的高强度有氧训练虽然具有很高的专项化程度,但是受运动员的动机、竞技水平以及技战术能力等因素的影响,负荷强度达不到目标要求,造成在形式上完成训练任务,而事实上未实现训练目标的现象。此外,对于已经具备较高水平有氧能力的运动员,小场地练习形式的负荷强度不够,应该通过其他足球专项有氧能力的训练方法进行(例如 Hoff训练模式[1,17])。5)运动员机能监控不够全面,主要表现在组建队伍初期或长时间集训初期,缺少对运动员机能水平的全面测试,导致在训练内容选择、运动负荷安排以及制定个性化训练方案时缺少理论依据。

图8 中国女子足球队运动员永川四国赛与奥运会预选赛比赛跑动关键参数对比图Figure 8. Comparisons of Key Run Performance Indices between Invitational Tournament and Qualifying Competition of the 29th Olympics(n=12)

图9 中国女子足球队运动员与对手比赛跑动关键参数对比图(n=16)Figure 9. Comparison of Key Run Performance Indices between Chinese Women’s Football Players and Opponent in the 29th Olympic Games Qualifying Competition

总之,在体能训练的过程中,既要考虑体能涵盖的所有元素,要考虑各元素的训练效应与训练效应的持续时间,还要考虑人作为生物体的适应能力以及竞技能力形成的规律等各种因素,其复杂性决定了体能训练的理论与实践经验仍需不断的探索和完善。

4 结语

女子足球运动员的体能训练是一项系统复杂工程,涉及到训练计划制定、训练过程实施、训练过程监控以及训练效果评价等多项内容。体能训练过程控制的优劣直接决定了训练效果,对于国家女子足球队的集训安排,由于其特殊性,其训练安排有别于俱乐部,因此,集训安排多以板块周期的方式组织。为了实现集训绩效的最大化,应该在充分了解运动员竞技能力保持与消退特点的基础上科学合理安排每次集训的持续时间与两次集训的间隔时间。在持续时间长的集训期,还应根据运动员的现实状态灵活的插入微型小周期,以避免已经形成的竞技能力在比赛期或比赛后期出现消退。

在体能训练实施过程中,应注意训练负荷强度的控制,训练课负荷的控制必须根据训练目标,在遵循人体生理学理论基础上,制定出能够对运动员机体形成最适宜刺激的负荷强度,并且在训练实施中严格控制目标训练强度。同时,在集训初期以及训练的特殊阶段(重点小周期或者核心训练课)应注意加强对运动员身体机能水平与身体机能状态的测试,以便为训练内容的选择、运动负荷的控制、个体化训练方案的制定提供理论依据。

[1]部义峰,刘丹.足球运动员的体能研究范式与体能训练研究[J].体育科学,2012,32(8):55-65.

[2]陈小平.竞技运动训练实践发展的理论思考[M].北京:北京体育大学出版社,2008.

[3]陈小平,梁世雷,李亮.当代运动训练理论热点问题及对我国训练实践的启示[J].体育科学,2012,32(2):3-13.

[4]刘丹,部义峰,赵刚,等.足球运动训练与比赛监控的理论及实证[M].北京:人民体育出版社,2011.

[5]邱世海,部义峰.YO-YO间歇测试与足球运动员比赛跑动能力关联研究[J].中国体育科技,2011,47(1):76-80.

[6]赵刚.优秀足球运动员体能训练过程研究[D].上海:上海体育学院博士学位论文,2006.

[7]ISSURIN,V.Block periodization:breakthrough in sports training[M].王乔君,毕业,陈飞飞译.北京:北京体育大学出版社,2011.

[8] AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE.Position stand:the recommended quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory and muscular fitness,and flexibility in healthy adults[J].Med Sci Sports Exe,1998,30(10):975-991.

[9]BEHM D G,SALE D G.Velocity specificity of resistance training[J].Sports Med,1993,15 (6):374-388.

[10] BUNC V,HELLER J.Energy cost of running in similarly trained men and women[J].Eur J Appl Physiol,1989,59(3):178-183.

[11]CHRISTOPHER CARLING,JONATHAN BLOOMFIELD,LEE NELSEN.The role of motion analysis in elite soccer[J].Sports Med,2008,38 (10):839-862.

[12]DI SALVO V,BARON R,TSCHAN H,et al.Performance characteristics according to playing position in elite soccer[J].Int J Sports Med,2007,28 (3):222-227.

[13]D PRAMPERO,ATCHO G,BRUCKNER J,et al.The energetic of endurance running[J].Eur J Appl Physiol,1986,55(3):259-266.

[14]HELGERUD J,ENGEN L C,WISLØFF U,et al.Aerobic endurance training improves soccer performance[J].Med Sci Sports Exe,2001,33(11):1925-1931.

[15]HELGERUD J,KEMI O J,HOFF J.Pre-season concurrent strength and endurance development in elite soccer players[A].In:Hoff J,Helgerud J,ed.Football(soccer):new developments in physical training research[C].Trondheim:NTNU,2002:55-66.

[16]HOFF J,HELGERUD J.Endurance and strength training for soccer players[J].Sports Med,2004,34(3):165-180.

[17]HOFF J,WISLOFF U,ENGEN L C,et al.Soccer specific aerobic endurance training[J].Br J Sports Med,2002,36(3):218-221.

[18]IMPELLIZERI F M,RAMPININI E,MARCORA S M.Physiological assessment of aerobic training in soccer[J].J Sports Sci,2005,23(6):583-592.

[19]K MCMILLAN,J HELGERUD,R MACDONALD.Physiological adaptations to soccer specific endurance training in professional youth soccer players[J].Br J Sports Med,2005,39(5):273-277.

[20]MARCELLO IAIA,ERMANNO RAMPININI,JENS BANGSBO.High-intensity training in football[J].Int J Sports Performance,2009,4(3):291-306.

[21] MCDONAGH MJN,DAVIES CTM.Adaptive response of mammalian skeletal muscle to exercise with high loads[J].Eur J Appl Physiol,1984,52(2):139-155.

[22]PATE R,KRISKA A.Physiological basis of the sex difference in cardiorespiratory endurance[J].Sports Med,1984,1(2):97-98.

[23]SCHMIDTBLEICHER D.Training for power event[A].In:Komi P,ed.Strength and power in sport[M].London:Blackwell,1992:381-395.

[24]STRUDWICK T,REILLY T.Work-rate profiles of elite premier league football players[J].Insight FA Coach Assoc J,2001,5(3):59.

[25]THOMAS REILLY,MARK WILLIAMS.Science and soccer[M].London:Taylor Francis,2003.