基于我国饮料制造业的专利标准化效应比较研究

2013-02-19杨文丽李晓钟

杨文丽 , 李晓钟

(1.江南大学 法学院,江苏 无锡 214122;2.江南大学 商学院,江苏 无锡 214122;3.江南大学 食品学院,江苏无锡 214122)

1 相关研究回顾

专利和标准对于技术创新和经济发展的影响,一直受到学者们的关注。早在1969年,威廉·诺德豪斯[1]就已经开始通过模型来研究专利保护及其对社会福利的影响(Nordhaus,1969)。随着世界技术贸易的迅猛发展,技术创新的重要性越来越受到重视,与此相关的知识产权制度特别是专利制度的研究迅速增加,学者们纷纷著文阐述知识产权及其专利制度在促进技术创新和经济增长中的战略性作用(刘凤朝等,2007;王德应等,2009)[2-3],分析我国当前知识产权政策存在的问题(曾德明,2007;盛亚等,2011)[4-5]。

相对于专利,标准的研究起步较晚。上世纪八十年代中期,标准的研究迅速增加,研究涉及标准的定义、分类和质量,标准对宏观经济的影响,标准对公司行为的影响,标准对消费者的影响等众多领域(David,1987;Swann,1996;Swann,2000;Blind,2002;Blind,2004)[6,8-11]。在国外研究的基础上,我国学者对标准化的研究进一步拓展到企业标准化的有效性(宋敏等,2003)[12]、技术标准的实施程度与总体效果(陈志田,2004)[13]、标准的知识溢出规律(刘丽,2005)[14]、技术标准联盟生命周期(龚艳萍,2010)[15]、标准的网络效应和载波效应(宋明顺,2012)[16]等深层次问题,标准的实证研究也逐步展开(吴海英,2005;陈阳,2009)[17-18]。

20世纪90年代以来,随着全球技术进步速度的加快,政府和企业在制定标准化战略的时候,往往将技术创新置于优先地位,以技术创新为引导,专利与标准相互融合,出现令人瞩目的专利标准化趋势(Shapiro,1998)[19]。 学者们将专利与标准相结合,探讨其中的区别(Blind,2004;Blind,2008)[11,20]与联系(Shapiro,1998;袁俊,2002;陈春晖,2008)[19,21-22],并逐步拓展到对知识产权(王秀梅,2007;安佰生,2012)[23-24]、专利联盟(Ebersole,2005;朱瑞博,2011)[25-26]、标准联盟(孙耀吾,2009;龚燕萍,2010;安柏生,2012)[27,15,24]等战略领域的研究。

虽然上述文献对专利、标准与经济增长的关系进行了研究,并取得了一定的成果。但这些研究多趋于宏观层面,针对某一具体行业,实证分析专利标准化促进其经济增长、增强其竞争力的作用和机理的研究成果尚不多见。此外,专利和标准虽然同为影响经济增长的技术因素,但在实践中,两者对产出和贸易的贡献是有差异的,随着专利与标准相互结合,逐渐形成专利标准化的新趋势,国内外对于专利标准化的实证研究数量有限,对专利标准化市场效应的研究和比较更是少见。基于现有研究的不足,本文选择柯布—道格拉斯生产函数模型作为框架,通过比较专利标准化在不同市场中的不同影响,分析其作用的机理,找出当前存在的问题和不足,以期对我国的行业发展有所裨益。

2 专利标准化促进产出和贸易的机理分析

从理论上看,专利与标准是两种完全不同的制度。专利是专利权的简称,作为一种知识产权,它是人们对自己的智力创造活动成果依法享有的权利。这种权利具有专有性和排他性,只能由权利人独占享有,属于权利人的“私产”,他人未经允许不得擅自使用或处置该权利。与专利不同,标准具有准公共产品的性质。作为通用的技术规定,标准不排除他人的使用。相反,标准以普遍适用为主要目标。标准的适用范围越广,认可和追随的企业越多,就越能发挥促进分工和推动规模经济发展的重要作用。基于这一目标,标准所采用的技术内容和方案多为现有的成熟技术。而授予发明创造专利权的基本条件却是具备新颖性、创造性和实用性,这就要求发明创造必须是最先进的技术,否则无法获得法律的保障和维护。

专利与标准虽然是两种完全不同的制度,却都对促进技术进步和行业发展发挥着重要作用。一方面,专利在激励创新的同时使行业获得了技术外溢,构筑了企业竞争的利器。专利权的本质是专权人与国家签订的一份特殊“契约”。权利人将其发明创造向社会公开,以换取国家在一定时期对其“垄断”权利进行保护的对价[28]。从发明创造者投入—产出的角度来看,专利权不仅授予其一段时间的排他性权利,还保障了其通过市场流转获取经济租金的独占权利,具有较大的市场效应。专利制度由此激发了发明创造者的积极性,形成行业研发和创新的强大动力。同时,专利权所保护的发明创造,作为一种无形的智力成果,本身就具有较大的外部性,容易被其他非发明创造者乃至整个行业、整个社会所获取。再加上专利制度对于公开的要求,进一步促成了这种技术外溢的效应,增加了整个行业的信息存量,缩短了社会研发时间,降低了创新成本,产生巨大的社会效果。李晓钟[7]在研究江浙两省技术创新的市场效率和社会效率时,曾经对这种外溢效应做了测算,发现江苏、浙江的外溢比例分别为29%和41%,社会收益率分别为83%和89.1%,溢出效应明显(李晓钟等,2005)。此外,专利制度的实质是对发明创造的“产权界定”,这种“产权界定”在保护发明创造者独占权的同时,也给竞争对手设置了障碍。专利权人在法定期限内享有对发明创造的独占权和排他权,未经专利权人许可,任何人不得擅自使用该技术,也不得擅自销售使用该技术制造的产品,从而构筑了企业竞争的利器。善于利用专利制度的企业,会尽可能的扩大自己专利覆盖范围,通过构筑严密的专利保护网,最大限度的压缩对手的竞争空间。

另一方面,标准借助网络外部性成为知识经济模式下产业竞争的制高点。传统上,标准通过对重复性对象提出明确的技术指标,着重为衔接相互独立的专业化操作、确保产品的兼容性、促进分工、实现规模经济创造条件。在知识经济模式下,标准的网络外部性作用逐渐显现。这种网络外部性主要体现为用户需求间的相互依赖性。随着标准用户数量的增加,标准的可信度随之增加,标准的市场份额不断扩大,逐渐成为市场上的主导标准,已使用该标准的用户的效应就会增大。“一流企业卖标准,二流企业卖品牌,三流企业卖产品”,“控制标准,则控制市场”,是标准网络外部性的充分体现。因此,制定标准的实质就是在制定竞争规则,就是在争夺市场控制权,就是在提高产品的竞争优势,标准的制定直接关系到整个产业的发展。很多学者通过研究验证了标准在经济发展中的重要作用。如英国1948-2002年的生产率增长中约13%要归功于标准(Paul,2006)[30];德国 1960-1996 年经济的年增长率为3.3%,其中技术标准贡献率占0.9%(高于专利贡献率,仅次于资本贡献率)[11];我国国家标准存量每提高1个百分点,实际GDP增加约0.079个百分点(于欣丽,2007)[31]等等。

随着科学技术的迅猛发展和知识产权保护意识的增强,很多领域的技术成果几乎完全被知识产权覆盖。为了保障标准的应有价值,促进行业的迅速发展,标准的制定逐步和相关的专利技术融合起来,形成专利标准化现象。仅以ISO和IEC联合委员会制定的380多项信息技术国家标准为例,这些标准共纳入2100多项专利,平均每个国家标准有5.5项专利,其中80%的专利来自于相关标准联盟的专利池[15]。专利标准化通过专利与标准的结合,扩大了专利的效益,强化了标准的技术基础,有效地促进了行业的发展。市场对标准的选择主要基于标准对技术创新的持续性累积。因此,作为技术创新的代表,专利的质与量是决定标准竞争优势的重要因素,专利优势决定标准的竞争优势。专利纳入标准后,专利的技术优势得以充分发挥,强化了标准的技术基础,有力地促进了标准的发展,保障了标准的应有价值。 正如 Shapiro(1999)[19]所描述的那样,在事实标准的竞争中,强大的专利组合是公司赢得事实标准的基本要素,也是公司参与标准联盟的重要基础。与此同时,专利纳入标准后,借助标准的网络效应和载波效应,专利效益进一步扩大。专利搭标准的便车,随着标准的传播而传播。凡是适用该标准的企业,都必须同时购买被该标准纳入的专利。客观上促进了专利技术的传播,促进了专利技术贸易市场边界的扩大。在一些基于专利联盟成立的标准联盟中,为了主导标准制定的话语权,往往将专利联盟的专利纳入标准。伴随着专利联盟和标准联盟的共同作用,这些由其主导制定的标准往往具有双重网络效应,对于专利技术的传播具有更为强大的推动作用。在很多发达国家,将专利纳入到技术标准中,已成为其专利战略的高阶形态。它们以国家利益为导向,高度重视专利技术的发展和标准战略的制定,把专利标准化作为战略手段,以达到垄断市场、锁定产业技术轨道的战略目标。

3 模型构建和变量说明

3.1 模型构建

基于现有实证研究和专利标准化的作用机理,专利与标准的结合,一方面充分发挥了专利的技术优势,强化了标准的技术基础,另一方面也利用标准的载体功能,促进了技术创新成果的传播和应用,有效地推动了行业的发展。为了进一步对专利标准化的效应进行验证和分析,本文基于我国饮料制造业的经验数据,借鉴国内外学者的研究经验(Blind,2008;李新波,2011)[20,33],采用柯布—道格拉斯生产函数为基础构建计量模型。

根据柯布—道格拉斯生产函数:

其中,Y为产出,L为劳动投入,K为资本投入,A为技术因素。

将(1)式两边取对数得到:

假设技术因素A受到专利以及专利标准化的影响,对(2)式进行修正,得到:

下标t表示年份。为了比较不同的技术因素对国内和国际市场的不同影响,作者以(3)式为基础,选用我国饮料制造业的国内产出、销售额和出口贸易额3个不同的指标作为被解释变量,分别进行回归。

模型中所有变量均采用对数形式,以消除可能存在的非平稳性、异方差性和偏态性,同时不改变序列特征和经济意义。此外,考虑到模型中数据年份较短,使用滞后变量会造成自由度的一定损失,同时采用专利公告日和标准实施日的数据,已尽可能消除了滞后因素的影响,因此,模型没有采用以往研究中经常使用的滞后变量。

3.2 变量说明

LnY1t表示我国饮料制造业产出的对数值,Y1t用t年我国饮料制造业的工业总产值表示,行业分类基于国家标准:GB10789—2007关于饮料的定义和分类,并结合国民经济行业分类(GB/T4754—2011),数据源自《中国农产品加工业年鉴》。考虑到部分年份统计口径不一致等问题,数据来源为《中国食品工业年鉴》。

Lnkt、LnLt和LnY2t分别表示t年我国饮料制造业资本投入、劳动投入和国内销售产值的对数值,K用固定资产净值年平均余额表示,L用全部从业人员年平均人数表示,Y2用工业销售产值表示。行业分类、时间跨度和数据来源均与Y1相同。

LnY3t是我国饮料制造业在国际市场销售额的对数值,Y3用t年我国饮料制造业的出口贸易额表示。数据来源于联合国comtrade数据库。该数据库是按照产品分类进行统计的,本文基于国家标准:GB10789—2007关于饮料的定义和分类,将与饮料制造业对应的SITC编码确定为:111(不含乙醇的饮料)、059(果蔬汁)、071(咖啡等)、072(可可等)、074(茶等)。将这些数据加以汇总,根据IMF提供的年末汇率进行换算,即可获取以人民币表示的我国饮料制造业出口贸易额数据。

LnPt是我国饮料制造业的技术创新指标。P用t年我国饮料制造业的专利公告数量表示。数据来源于国家知识产权局专利检索系统,按照国际专利分类(IPC)进行统计,包括发明专利、实用新型专利、外观设计专利。以专利反映技术创新能力,是很多学者在研究中经常采用的方法(李新波等,2011;张勇,2007;陈春晖等,2008)[33-34,22]。 但在对专利进行度量时,李新波、陈春晖等采用专利的授权量,张勇采用专利的申请量。考虑到专利申请后还需经过实质审查,没有驳回理由的,才能授予专利权;专利局发出授权通知后还需办理登记手续,未在规定期限内办理登记手续的,视为放弃取得专利权,只有在规定期限内办理登记手续的,专利局才颁发专利证书并予以登记和公告,专利权自公告之日起生效。故本文选取专利的公告数量对专利进行度量。如前所述,专利能够促进技术创新,带动产业发展,对产出和贸易产生积极影响,因此,γ的符号预期为正。

LnSt是我国饮料制造业的技术标准水平指标。S用t年我国饮料制造业新实施的制、修订标准数量表示。与专利着重影响技术创新的投入不同,标准在技术的迅速传播中发挥着重要作用(Swan,2000;李新波等,2011)[9,33],推动着企业的技术创新(罗欣,2006)[36]。 实证研究中,多采用标准存量对标准进行度量(李新波等,2011;张勇,2008;于歆丽,2007)[33-34,31]。考虑到国家标准的年限一般为 5 年,一个新标准产生的同时,往往会伴随一个或数个原有标准的废除,在对时间序列数据进行分析时,标准存量可能无法准确反映标准的动态变化。为了准确度量标准对技术创新的影响,参照张继宏(2012)[36]的方法,本文采用每年新实施的标准制、修订数量对标准进行度量,数据来源于国家标准化管理委员会标准查询系统,按照标准的国际分类(ICS)进行统计。

LnPt·LnSt是LnPt和LnSt的交互项,反映专利与标准的相互融合,是我国饮料制造业的专利标准化指标。专利和标准相互结合后能否相互为用,共同促进产出和贸易的增长?为了对此加以验证,本文设置了这一交互项。如果专利能够强化标准的技术基础,充分利用标准的载体功能,共同促进产出和贸易的增长,则λ的符号预期为正。反之则为负。

C为常数项,μ为误差调整项,以满足通常的假设。

4 回归结果分析

综合我国饮料制造业1996—2010年的数据,利用EViews软件对(3)式进行回归分析,得到估计结果如表1所示。

表1 专利标准化在国内外市场的不同效应比较Table 1 Effect of patent standardization in domestic and foreign markets

表1的1—3列为(3)式的回归结果,其中第1列的被解释变量为国内产出,第2列的被解释变量为销售额,第3列的被解释变量为出口贸易额,模型拟合效果较好。由于本文主要关注专利标准化变量对我国饮料制造业产出和贸易的影响,故下文区分国内和国际两个市场,着重对专利标准化变量的估计系数进行比较和分析。

专利与标准相结合形成的专利标准化,能否缓解产业约束,促进我国饮料制造业生产和贸易的增长呢?根据模型的回归结果,第1列和第2列中的专利与标准指标的交叉项系数都显著为正;但在第3列中,专利与标准的交叉项系数却未通过显著性检验。这说明,从国内市场的视角看,专利与标准的结合能够促进我国饮料制造业产出与销售的增长,从而回应了国内外关于专利与标准相互促进的相关研究(Blind,2009;张继宏,2012)[37,36],结论具有一致性;但从国际市场的视角看,这种促进作用表现的并不显著,回归结果与前文的理论预期不符。

在国内市场中,专利标准化能够促进饮料的生产和销售,其作用是如何实现的呢?

首先,从回归结果可以发现,专利变量的系数无一例外的显著为正,说明专利是促进我国饮料制造业生产和贸易增长的一个关键因素,专利水平越高,产出和贸易额就越高。进一步分析,专利与标准的交互项系数显著为正,说明专利技术的发展有助于提高我国饮料制造业的标准化水平,即随着专利技术的发展,标准中的先进技术不断增加,标准的技术基础不断优化,专利标准化的作用在一定程度上得到体现。

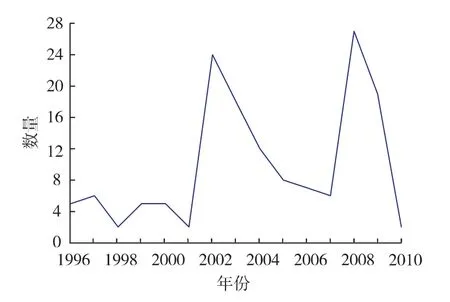

但比较第1列和第2列中专利和专利标准化变量的系数,后者的系数明显小于前者。说明在国内市场中,专利标准化的作用并未充分显现。分析原因,主要是受我国标准发展滞后的限制。理论上,专利与标准的作用是相互的,专利在提升标准的竞争优势的同时,标准也在对以专利为代表的技术创新发挥着积极的促进作用。随着标准化水平的提高,标准传播专利的载体功能得到增强,专利搭标准的便车,利用标准的网络外部性,达到进一步扩散的效果,专利效应相应扩大。分析我国的标准发展历程发现(见图1):长期以来,我国饮料制造业对标准化工作缺乏足够的重视,直到2002年才开始重视标准化工作,2003年才成立国家标准化管理委员会,导致我国饮料制造业存在标准发展滞后、技术含量低、与技术创新脱节、对市场关注度不够等一系列问题。

图1 1996-2010年我国饮料制造业标准制、修订情况Fig.1 Draw and edit of China's beverage manufacturing standards(1996-2010)

4.1 标准的技术含量低

受次优技术锁定影响,长期以来,我国企业对标准的更改和修订持消极态度,导致很多标准的制订、修改不及时,标龄较长,对于市场上可能存在潜在危害的产品不能很好的控制[40]。以我国的分析方法标准为例,长期以来这些标准大多采用常规的重量法、容量法或比色法。这些常规的分析手段操作流程长,费工费时,对伪劣假冒产品特别是恶意掺假的辨别能力差,不能满足以微量、痕量水平存在的指标对微量成分的分析要求。对于离子色谱、离子阱质谱、等离子质谱等相对先进的分析技术,和酶制剂、蛋白质螯合物、促长剂和转基因产品等分析领域的成果,接受采纳进展迟缓[32]。

4.2 标准制订与技术创新脱节

标准的制订就是按照标准化的技术原理,对科学技术研究过程中或实践中积累的新技术、新工艺、新方法和经验知识进行总结、升华、提炼[29]。随着科技成分在产品中的作用日益显著,提高标准中的先进技术成分逐渐成为标准制订工作的重心。但是我国现行的技术管理体制,却对科技成果向技术标准的转化形成了障碍。表现为标准化与技术创新活动及知识产权管理体制的严重脱节、三者的政策内容不交融、资源信息不共享、信息传导不畅通[38]。

4.3 标准对市场关注度不够

受计划经济和我国行业标准意识淡薄的影响,长期以来,我国的标准主要由政府主导并通过行政手段强制推行。由于政府对市场的参与度有限,只重视标准的生产属性,忽视了标准的市场属性,导致其推行的标准对市场的关注度不够,与国际标准联系不紧密,国际采用率(采用国际标准的比例)较低。根据国家标准化管理委员会的数据,2008年1月到2012年10月,我国共发布了47项与饮料制造业相关的标准,其中采用国际标准的仅1项,采用国外先进标准的仅2项。与美、英、法、德等国家相比较,这些国家早在20世纪80年代初,国际采标率就已达80%,日本制定的国家标准则有90%以上采用国际标准[39]。

在国际市场中,专利标准化的作用不显著,分析原因主要是,我国的科技水平与发达国家差距较大,制约了我国对国际标准的参与制订。将反映国内市场的第1、2列和反映国际市场的第3列回归结果进行比较可以发现,前者的资本投入变量系数明显大于后者,专利变量系数却明显小于后者。这说明,国际市场上专利的作用大于国内市场,而资本投入的作用却小于国内市场。专利和资本投入对不同市场影响程度的差异,源于不同市场对产品科技成分的要求不同。国内市场长期依赖价格竞争,竞相降低价格以吸引消费者,忽视了对产品质量的更高要求,竞争优势主要来源于规模化生产、资本投入的增加、成本的控制以及生产的有效管理等内容,科技投入的作用较小。与国内市场不同,国际市场反对低价倾销和各种形式的补贴,WTO专门就可能影响产品价格、破坏公平竞争和自由贸易倾销和补贴问题做了规定,授权各国政府对其采取征收反倾销税、反补贴税等措施。因此,在国际市场上,竞争主要依靠的不是产品的价格而是产品的质量。这就对产品的科技成分提出了更高的要求。为了扩大出口,企业不再盲目追求扩大资本投入、减少成本支出的传统生产方式,而是竞相提高产品的知识含量和技术复杂度,科技水平在产品出口中的作用日益显现。但是,根据瑞士洛桑国际管理学院发布的2011年《国际竞争力年度报告》,我国在59个调查国家和地区中国家竞争力排在第十八位,居于中等或中等偏下的地位。从主要发达国家和一些新兴工业化国家的发展经验来看,科学研究与试验发展(R&D)活动是科技活动的核心,提高R&D经费的投入规模和投入强度是一个国家科技进步的重要手段。根据国际统计局的数据,2010年我国饮料制造业大中型企业R&D经费投入占销售产值的比重仅为1.17%,远低于发达国家2.5%-4%的平均水平。科技水平的落后,制约了我国对国际标准的参与制订,目前国际技术标准的制定权几乎都被发达国家控制,在ISO和IEC的992个专门委员会中,仅美国、法国、德国、英国、日本5个国家就占据了62%的干事国席位,而我国仅仅是其中5个专门委员会和分委员会的干事国[39]。不能参与制订国家标准,专利技术难以借助国际标准放大效应、占领国际市场,专利标准化在国际市场的作用就难以体现。

5 结语

上述实证分析借助我国饮料制造业的经验数据得出以下结论:专利标准化对我国饮料制造业的国内生产和销售存在积极的影响,但对国际市场的作用不显著;专利标准化对国内市场的积极影响是通过专利与标准的相互促进作用而实现的;但受我国标准发展滞后等因素的影响,专利标准化的作用并未充分显现;专利标准化在国际市场作用不显著,主要原因在于我国的科技水平与发达国家的差距较大,制约了我国对国际标准的参与与制订,我国的国标参与率低。因此,要增强我国饮料制造业的核心竞争力,实现持续发展,就必须加大对行业技术进步的支撑力度,推动行业的标准化进程,建立专利与标准的融合机制,实现“技术专利化—专利标准化”的良性循环。

[1]Nordhaus W.Invention growth,and welfare;a theoretical treatment of technological change[M].Cambridge,Mass.,M.I.T.Press,1969.

[2]刘凤朝,孙玉涛.我国科技政策向创新政策演变的过程、趋势与建议[J].中国软科学,2007(5):34-42.LIU Feng-chao,SUN Yu-tao.The trends and recommendations of China's science and technology policy to innovation policy[J].China Soft Science,2007(5):34-42.(in Chinese)

[3]王德应,刘渐和,王成军.基于知识产权制度的企业技术创新动力系统研究[J].科技进步与对策,2009,26(20):111-114.WANG De-ying,LIU Jian-he,WANG Cheng-jun,et al.Study on the motivation of enterprise technological innovation based on intellectual property[J].Science&Technology Progress and Policy,2009,26(20):111-114.(in Chinese)

[4]曾德明.ICT领域世界专利格局与中国标准的国际竞争[J].科学管理研究,2007,25(2):88-91.ZENG De-ming.World patent pattern and international competition of Chinese standard in ICT domain[J].Scientific Management Research,2007,25(2):88-91.(in Chinese)

[5]盛亚.中国知识产权政策的演变(1985—2009)[J].科技进步与对策,2011,28(23):28-32.SHENG Ya.Evolution of the Chinses intellectual property policies (1985—2009)[J].Science&Technology Progress and Policy,2011,28(23):28-32.(in Chinese)

[6]David P A.Some new standards for the economics of standardization in the information age[M].Economic Policy and Technological Performance.Cambridge:Cambridge University Press,1987.

[7]李晓钟,张小蒂.江浙区域技术创新效率比较分析[J].中国工业经济,2005(7):58-63.LI Xiao-zhong,ZHANG Xiao-di.Comparative analysis of regional technical innovation efficiency based on Jiangsu and Zhejiang province[J].China Industrial Economy,2005(7):58-63.(in Chinese)

[8]Swann T S.Standards and Trade Performance:the UK Experience[J].Economic Journal,1996,106:1297-1313.

[9]SWANN G M P.The economics of standardization—Final report for standards and technical regulations[R].Directorate Department of Trade and Industry.University of Manchester,Manchester,2000.

[10]Blind K.Study on the interaction between standardisation and intellectual property rights[R].Final report to the DG Research of the European Commission (EC contract no G6MA-CT-2000-02001),Karlsruhe,2002.

[11]Blind K and Thumm N.Interrelation between patenting and standardization strategies,empirical evidence and policy implications[J].Research Policy,2004(33):1583-1598.

[12]宋敏.基于DEA方法的企业标准化效益评价[J].中国标准化,2003(10):56-59.SONG Min.Evaluation of enterprise standardization effect based on the the DEA methods[J].Standardization,2003 (10):56-59.(in Chinese)

[13]陈志田.关于标准实施效果宏观评价体系的研究[J].世界标准化与质量管理,2004(4):13-15.CHEN Zhi-tian.Study on the macroscopic evaluation system of the standard implementation effect[J].World Standardization and Quality Management,2004(4):13-15.(in Chinese)

[14]刘丽.标准知识溢出规律研究[D].北京:中国农业大学,2005.

[15]龚艳萍.技术标准联盟生命周期中的伙伴选择[J].科技进步与对策,2010,27(16):13-16.GONG Yan-pin.Partner selection in the lifecycle of the technical standards Alliance[J].Science&Technology Progress and Policy,2010,27(16):13-16.(in Chinese)

[16]宋明顺.专利标准化对国际贸易作用的机理研究及实证[J].国际贸易问题,2012(2):92-100.SONG Ming-shun.Mechanism and empirical researches on promotion of international trade by standards with patents:Based on Researching Situation about Relationship between Standard and International Trade[J].International Trade Issue,2012 (2) :92-100.(in Chinese)

[17]吴海英.标准化的经济效益评价[J].统计与决策,2005(7):31.WU Hai-ying.The economic benefits of standardization[J].Statistics and Decision,2005(7):31.(in Chinese)

[18]陈阳,张亚斌.标准化与中国汽车产业发展的实证研究[J].湖南社会科学,2009(3):110-113.CHEN Yang,ZHENG Ya-bin.An empirical study of the standardization and development of China's auto industry[J].Hunan Social Sciences,2009(3):110-113.(in Chinese)

[19]Shapiro C,Varian H R.Information Rule:A Strategic Guide to the Network Economy[M].Boston:Harvard Business School Press,1998.

[20]Blind K,Andre J.The impact of patents and standards on macroeconomic growth:a panel approach covering four countries and 12 sectors[J].Journal Prod Anal,2008(29):51-60.

[21]袁俊.专利、标准与贸易技术壁垒[J].中国标准化,2002(11):23-24.YUAN Jun.Patents,standards and technical barriers to trade[J].China Standardization,2002(11):23-24.(in Chinese)

[22]陈春晖.我国专利技术标准化实证研究[J].科技管理研究,2008(8):256-245.CHEN Chun-hui.Empirical study on China’patented technology standardization[J].Science and Technology Management Research,2008(8):256-245.(in Chinese)

[23]王秀梅.国际技术标准化中的知识产权问题:法律经济分析[J].管理现代化,2007(3):14-16.WANG Xiu-mei.Intellectual property in the international technology standardization:law and economic analysis[J].Management Modernization,2007(3):14-16.(in Chinese)

[24]安佰生.标准化中的知识产权问题:认知、制度与策略[J].科技进步与对策,2012,29(5):101-103.AN Bai-sheng.Intellectual property in standardization:cognitive,systems and strategies[J].Science&Technology Progress and Policy,2012,29(5):101-103.(in Chinese)

[25]Ebersole T J.Patent pools as a solution to the licensing problems of diagnostic genetics[J].Intellectual Property & Technology Law Journal,2005,17(1):6-13.

[26]朱瑞博.战略性新兴产业培育的知识产权与标准竞争战略研究[J].上海经济研究,2011(4):79-88.ZHU Rui-bo.A study on intellectual property right and technical standard competition strategy during nurturing of strategic emerging industries[J].Shanghai Economic Research,2011(4):79-88.(in Chinese)

[27]孙耀吾.企业技术标准联盟治理综述[J].软科学,2009,23(1):65-69.SUN Yao-wu.Literature on enterprise technological standard alliance governance[J].Soft Science,23(1):65-69.(in Chinese)

[28]董新凯.知识产权的国际保护[M].北京:知识产权出版社,2010.

[29]信春华.基于内生经济增长理论的高技术标准促进经济增长作用机理分析[J].科技进步与对策,2009,26(7):9-12.XIN Chen-hua.Analysis of the mechanism of high-tech standards promoting economic growth based on endogenous economic growth theory[J].Science&Technology Progress and Policy,2009,26(7):9-12.(in Chinese)

[30]Paul T.标准的实证经济学研究[Z].丁文兴,于欣丽译.内部资料,2006.

[31]于欣丽.科技成果转化为国际标准潜力分析方法研究[J].世界标准化与质量管理,2007(1):41-43.YU Xin-li.Study on the method of scientific and technological achievements into an international standard potential[J].World Standardization&Quality Management,2007(1):41-43.(in Chinese)

[32]滕葳.国内外食品安全卫生标准状况的比较研究[J].食品研究与开发,2006,27(6):184-186.TENG Wei.comparative study on the domestic and international food safety and health standards[J].Food Research and Development,2006,27(6):184-186.(in Chinese)

[33]李新波.基于我国制造业标准与专利效益对比研究[J].科技进步与对策,2011,28(7):80-83.LI Xin-bo.Comparative study on the effect of standards and patents based on China's manufacturing[J].Science&Technology Progress and Policy,2011,28(7):80-83.(in Chinese)

[34]张勇.标准、专利与企业技术创新相互作用关系研究—以浙江企业为例[J].商业经济与管理,2008,202(8):41-46.ZANG Yong.Study on the relationship of Standards,patents and enterprise technology innovation[J].Business Economics and Administration,2008,202(8):41-46.(in Chinese)

[35]罗欣.面向技术创新的高新技术企业标准体系建设[J].中国科技论坛,2006(4):6-10.LUO Xin.Construction of high-tech enterprise standard system facing the technological innovation[J].Forum on Science and Technology in China,2006(4):6-10.(in Chinese)

[36]张继宏.我国标准化与专利的关系:基于ICS分类的实证分析[J].科技进步与对策,2012,29(4):94-99.ZANG Ji-hong.An empirical study on the relativity between standardization and patent of China:based on ICS category[J].Science&Technology Progress and Policy,2012,29(4):94-99.(in Chinese)

[37]Blind K,Gauch S.Research and standardization in nanotechnology[J].Journal of Technology Transfer,2009,34(3):320-342.

[38]王方红.基于技术标准的跨国创新网络化战略体系研究[J].科技进步与对策,2008,25(3):65-68.[J].Science&Technology Progress and Policy,2008,25(3):65-68.(in Chinese)

[39]喻萌.关于技术性贸易壁垒下我国技术标准战略的探讨[J].科技进步与对策,2006(11):25-27.YU Meng.Explore to the strategy of China's technical standards under the technical barriers to trade[J].Science&Technology Progress and Policy,2006(11):25-27.(in Chinese)

[40]李明元,胡银川.食品塑料包装中PAEs迁移危害研究现状[J].食品与生物技术学报,2010,29(1):14-17.LI Ming-yuan,HU Ying-chuan.Current progress of the hazard of PAEs migration in plastic package of food[J].Journal of Food Science and Biotechnology,2006(11):25-27.(in Chinese)