关于教育装备起源的讨论

2013-02-03艾伦

艾 伦

首都师范大学 北京 100048

研究教育装备的起源与研究教育装备的本质其实是一个问题的两个方面。如果研究教育装备的起源是在寻找它的历史起点,研究教育装备的本质则是探讨它的逻辑起点,而马克思主义认为,一个事物的历史起点与逻辑起点应该是辩证统一的。笔者通过对教育装备起源的分析,使得教育装备的概念更为清晰,定义更有依据。

“教育装备”这个词由两个独立的词“教育”和“装备”构成,其中“装备”是核心,“教育”用于修饰“装备”,限定了教育装备的属性。这样,教育装备的起源就涉及教育的起源与装备的起源两部分内容。

1 教育的起源

关于教育的起源,一般有四种学说:教育的生物起源说,教育的心理模仿起源说,教育的劳动起源说和教育的人类社会需求起源说。产生这些不同学说的原因在于人们对教育本质的理解不同。

1.1 从教育的词源看中西方对教育的理解

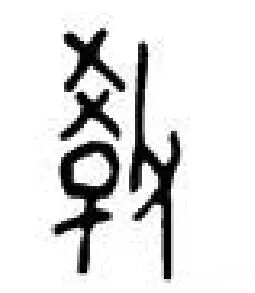

在中国,“教育”一词最早见于《孟子·尽心上》。但是在20世纪之前,很少有人直接使用这两字连用的词,而是使用“教”或“学”[1]。其中,“教”在甲骨文中的常见写法如图1所示,字的左边下半部是表示孩子的人形,左边上半部是一个“爻”字(有卜卦或真相的意思),意为一个孩子正在学习;而右边则是一个成人手拿鞭子或棍子,表示正在督促这个孩子学习。中国古代伟大的哲学家、教育家孔子(公元前551年~前479年)说:“我非生而知之者,好古,敏以求之者也。”所以,中国自古提倡在别人的督促下从外部获取知识,教育更多地在于外因发挥作用,即强调“教”的过程。

图1 甲骨文“教”

在西方,英文单词education(教育)源于拉丁文动词educere。这个词是由前缀字母e和duccrc两部分组成。前缀字母e在拉丁文中的意思为“出”,ducere为“引”,合起来是“引出”的意思。这就是说,教育要用引导的方法发展学生的身心[2]。古希腊伟大的哲学家、教育家柏拉图(约公元前427年~前347年)说:“学习就是回忆。”所以,西方自古提倡自己主动地获取知识,教育更多地在于内因发挥作用,即强调“学”的过程。

显然,中西方对教育本质(作用、意义、功能等)的认识有着根本的不同,当他们谈论教育时,其出发点、视角、立场、观点等必然存在巨大差异。

1.2 教育起源说的起源分析

一个实际存在的事物,当人们从不同的视角去观察它时,会得出完全不同的认识。例如食盐,研究生理的人认为它是我们身体必需的一种矿物质,人体没有它不行,吃多了也不行(会引起血压高等疾病);研究物理的人认为它在常态下是一种具有立方体晶体结构的固体物质,无色、无气味,具有咸的味道;研究化学的人认为它是氯元素与钠元素的化合物,是一种盐酸盐类。显然,上述三类人都描述出了食盐的本质属性;而没有人去给这些描述下定论,说哪个描述才是对食盐真正本质的描述,其他描述都是错误的或不完备的。因为人们心中都清楚这样一个事实,即他们都是在不同的领域或语境(context)下对这个事物进行本质属性的描述。

对教育起源的多种认定,原因在于对教育本质认识上的差别。人们对教育本质的认识经历过大量的讨论[3],却始终存在着诸多不同观点。从19世纪初开始直至今日,一直进行着对教育起源的讨论,建立的学说诸多,究其原因,其实是由于人们在对教育本质的认识存在差异。

(1)教育的生物起源说。该学说的代表人物有法国社会学家利托尔诺(Charles Letourneau,1831~1902)和英国教育家沛西·能(Thomas Percy Nunn,1870~1944),他们是教育的生物起源论的发起者。利托尔诺在其所著《动物界的教育》一书中认为,教育是一种生物现象,教育起源于一般的生物活动。动物完全同人一样,生来就有一种由遗传而得到的潜在的教育。动物界生存竞争和天性本能就是教育的基础,动物基于生存与繁衍的天性本能产生了把“经验”“技巧”传给小动物的行为,这种行为便是教育的最初形式与发端。而沛西·能于1923年在不列颠协会教育科学组大会上的主席演说词《人民的教育》中指出:教育从它的起源来说是一个生物学的过程,不仅一切人类社会有教育,不管这个社会如何原始,甚至在高等动物中也有低级形式的教育。教育既无须周密的考虑使它产生,也无需科学予以指导,它是扎根于本能的不可避免的行为。

(2)教育的心理模仿起源说。该学说的代表人物是美国教育史专家孟禄(Paul Monroe,1869~1947)。他从心理学的观点去解释教育起源问题,在其所著《教育史教科书》中,从心理学的观点出发,根据原始社会没有学校、没有教师、没有教材的原始史实,判定出教育应起源于儿童对成人无意识的模仿。原始社会的教育普遍采用的方法应该是简单的无意识的模仿,在这种原始共同体中,儿童对年长成员的无意识模仿就是最初的教育的发展。模仿既是最初的教育形式的手段,也是教育的本质。

(3)教育的劳动起源说。20世纪30年代,前苏联教育理论界认为劳动是从猿转变为人的根本原因,劳动创造了人,因而劳动必然是教育产生的最初的本源。在此理论基础上,建立了教育起源于劳动的新理论。该学说认为,人类的教育是伴随人类社会的产生而一道产生的,推动人类教育起源的直接动因是劳动过程中人们传递生产经验和生活经验的实际社会需要。其原因是:①人类的生产经验和方法传递给集体成员和后代,要由年长者对年轻一代进行指点和传授。②劳动是一个复杂的过程,通过教育掌握必要的有关知识是进行劳动的前提。③劳动这种社会性活动需要共同协作,而合作和尊重集体利益是通过教育培养出来的。④劳动不是盲目地发现和适应,人由古猿的无意识状态发展到猿人的有意识状态,是通过教育来实现的。

(4)教育的人类社会需求起源说。我国教育理论家胡德海教授认为:“教育起源于人类社会生活的需要,这句话讲得具体点,就是:教育起源于社会群体传递、发展文化和社会个体社会化这两个方面的共同需要。我们只有既从社会群体又从社会个体这两个方面的结合上,才能理解社会文化的传承关系,并从而可以正确认识到教育所由产生的道理。”[4]其中,社会群体需要传递和发展文化,就必须不断地培养新人去接替退位的老人,这体现了教育产生的原因之一。另外,人作为个体在其社会化过程中,需要接触社会环境中的各种事物和学会处理与别人的关系,而这些就是产生教育的另一个原因。

上述四种学说,都涉及教育的本质属性。教育作为一种知识传播途径,是由“教”的过程和“学”的过程共同组成的;而作为一种人类社会现象,则具有:社会性、生产性、平等性、文化性、民族性等本质属性。教育的生物起源说更多地强调了教育中“教”的作用,认为教育的本质就是长者将经验传递给幼者。教育的心理模仿起源说过多地强调教育中“学”的过程,认为教育的本质就是学习者主动地模仿长者。教育的劳动起源说则更多地强调教育的生产性,认为教育的本质就是生产劳动经验的传递。而教育的人类社会需求起源说在强调教育的社会性的同时,还说明了教育的“教”的过程(社会群体传递、发展文化过程)和“学”的过程(个体社会化过程),认为教育的本质在于其社会性与文化性。就像对食盐的本质属性进行描述一样,人们从不同的角度去看待教育,会强调其某一方面的本质属性,于是就有了不同的教育起源的认定。我们不能完全否定任何一个学说,而只认为其中某一个学说是唯一正确的,因为他们在论述时的语境不同。在讨论之前他们并没有做一个约定,以使得他们处于共同的语境之中。从一些文献[3]中可以看出,在中国,人们更多地倾向于教育的劳动起源说,认为它真正体现了马克思主义的观点。但是,人类早期的教育其实是脱离了当时生产劳动的一种社会活动(如:宗教活动、艺术活动、早期教育活动等),往往是由失去生产劳动能力而具有丰富经验的老人承担教育者的工作,而受教育者则又都是还不具有生产劳动能力的幼者。笔者认为,没有一个一统的教育起源说,对教育起源的规定决定于对教育本质属性的规定,而对教育的本质属性的认定,又与我们讨论者的语境有关。

为了对我们讨论的“教育装备起源”中的“教育”有一个约定,就必须首先统一我们的语境,说明它的本质,并由此本质属性来限定它的起源。

1.3 对教育本质的认识

胡德海教授在他《教育学原理(简缩本)》一书中归纳了国际上诸多学者对教育本质的阐释[2]:(1)捷克教育家夸美纽斯说:“教育在于发展健全的个人。”“只有受过一种合适的教育之后,才能成为一个人。”(2)英国哲学家洛克说;“人类之所以千差万别,便是由于教育之故。”(3)法国启蒙思想家、教育家卢梭说:“植物是由栽培而成长,人由于教育而成为人。”又说,“我们生而软弱,因而需要力量;生而无能,因而需要他人帮助;生而无知,因而需要理性。所有我们生而缺乏的东西,所有我们赖以成为人的东西,都是教育的赐予。”(4)德国哲学家、教育家康德说:“人只有靠教育才能成人,人完全是教育的结果。”(5)被称为近世儿童教育之父的瑞士教育家裴斯泰洛齐认为:“教育是人类一切知能和才性的自然的、循序的、和谐的发展。”(6)美国实用主义教育家杜威说:“教育即生活”“教育即生长”“教育乃是社会生活延续的工具”。他还说,“教育是经验不断的改组或改造,这改组使经验的意义增加,也使控制后来经验的能力增加。”(7)前苏联教育家加里宁说:“依我看来,教育是对于受教育者心理上所施行的一种确定的、有目的的和有系统的感化作用,以便在受教育者的心身上,养成教育者所希望的品质。”胡德海教授在该书中表示更加认可《中国大百科全书·教育》对广义教育定义而反映出的教育本质:“从广义上说,凡是增进人们的知识和技能,影响人们的思想品德的活动,都是教育。”

可以看出,教育的本质在于教育的存在价值,而教育的存在价值是通过教育的两大功能来体现的,教育的两大功能即:第一,教人做人与学会做人;第二,教人做事与学会做事。

1.4 教育装备之“教育”的起源

如前所述,在讨论“教育装备”中的“教育”起源之前,必须对该教育的本质属性有一个约定,即要使我们的讨论处于共同的语境之中,而我们的共同语境就是要约定我们正在讨论的是教育装备问题。这就像我们在讨论食盐的本质属性时所需要做出的约定:是讨论食盐对人体作用的属性问题还是其物理属性问题,亦或是其化学属性问题。为此必须说明:我们所谓的教育装备并非所有对教育能够发生作用的装备,例如在家庭教育中使用的家用电器(家用电视机、计算机、收音机等)就不应该在讨论的范围之内,教育装备必须是在专门的教育机构中发挥作用的那些装备(或人造物)。限定了教育装备的范围,也就限定了教育装备之“教育”,这里的“教育”应该是指所有的在校教育,包括学历教育与非学历教育,就目前来说即教育部所管辖的教育,而不包括社会公共(校外)教育、家庭教育等非在校教育。

上述约定下的教育必须是人类建立起社会关系后,在有意识、有组织的情况下所进行专门的学校教育或原始学校教育活动(本文所指“学校教育”是有意识、有组织且具有一定规模的教育形式,以区别于“家庭教育”,与目前狭义上的学校教育不同)。例如,中国考古发现,仰韶文化(公元前4800~前4300年)遗址的西安半坡村有一间160余平方米的大房子,里面有早期的图形文字。历史学家认为这是氏族活动的场所,而这些活动起着教育的作用,该场所被认为是最早的学校[5]。又如,国外考古学家认为古巴比伦在大约公元前2100年建立了世界上最早的学校,这些学校主要使用泥板作为书写工具,因此称为“泥板学校”[6]。通过这些考古发现可以看出,这种有意识、有组织的专门学校教育确实是与人类的社会活动相关联的,自有人类社会起就有了原始学校教育,这是人类的社会生活需求。笔者认为,教育装备之教育的起源应该采用胡德海教授的教育人类社会需求起源说。

这里有一个逻辑问题需要澄清。本文是想通过对教育起源与装备起源的分析来论证教育装备的起源,但是此处对教育起源的认定却使用了教育装备这个讨论环境,这似乎是将论证的结论事先放到了前提之中,犯了循环论证的逻辑错误。其实不然。教育装备在这里只是作为语境出现,它并没有对教育的本质产生影响,教育的本质属性仍然是对教育起源规定的决定性因素。就像现在要讨论食盐与硫酸发生的反应,当然要选择食盐的化学属性作为当前语境,食盐的具体化学属性不因我们要研究其与硫酸反应而发生任何变化,显然这里并不存在逻辑上的循环论证。

2 装备的起源

讨论装备的起源要比讨论教育的起源困难,这是因为鲜有资料记录对装备本质与起源的论述,没有更多的参考文献为讨论提供支持,甚至对装备的概念如何规定,其定义如何表述还不十分清晰。

2.1 对装备的词源分析

对“装备”一词做词源分析要比对“教育”一词做词源分析困难得多。在中国,教育一词自古就有,甚至在甲骨文中也能查到它的踪迹;而装备一词有可能是外来语,直到近代才在一些文献上出现。最大的可能性是汉语装备一词来源于日语,而日语“装備”则是对英语中的相关词汇进行的翻译。为了查证这一点,笔者首先查阅了《康熙字典》,在“装”字和“备”字的条目中没有出现“装备”词组的词例,说明清代时期的汉语中尚未有装备一词使用。从书籍与杂志的查找中发现,最早出现装备一词是在1915年。由胡明复等人创建的中国《科学》杂志于1915年1月在上海问世,该杂志1915年第4期刊出了胡明复的一篇名为“晚近行军三要素:编制,装备,训练”的文章,其中多次使用了装备一词。《东方杂志》则由商务印书馆创建于1904年(清光绪三十年),梁启超、蔡元培、严复、鲁迅、陈独秀等都曾在该刊上发表过文章。在查阅中发现,从创刊开始,前几年发表的文章中都没有使用装备一词的,该刊1915年第9期刊登的《论美国之海军》(作者:胡願深)一文第一次出现装备一词。从这些文章中可以清楚地看到,当时装备一词主要用于军事,且仅出现在与军事有关的文章中。而当时的国际形势是这样的:1894年(清光绪二十年)中日之间发生甲午战争,中方战败;10年之后,1904年俄日之间发生日俄战争,俄方战败。两次战争使得中国人更多地去学习日本的军事,装备(日文“装備”)一词的引进就在所难免了。在中国的《辞海》中,对装备一词的注释是:“军队用于作战和作战保障的各种器械、器材等军事装备的统称”;而《现代汉语词典》的解释有三个“①指给军队配备武器、军装、器材、技术力量等;②指为工矿、企业配备机器和技术力量等;③指为工矿企业配备的各种机电设施”。从国内各种传统字典词典的解释可以看出,对装备的解释依然停留在以军事为主的范围内。近年来人们对装备的理解发生了一些改变,例如“百度百科”对装备的定义是:“装备指配备的一些设备”[7];“维基百科”干脆将装备定义为“工具”[8]。但是笔者认为“设备”和“工具”还不能充分反映装备的概念,作为军事装备的军装,它既不是设备(如:通信设备)也不是工具(如:工兵工具)。

装备一词可以作为名词使用,对应的英文是名词equipment(或accoutrements);也可以作为动词使用,对应的英文是动词equip(或accouter)与词组fit out。作名词使用时,装备是被其概念规定的客体(相对于主体人)或实体,是装备物。而作动词使用时,装备则是表示对主体(人)进行客体装备物配备的行为,或者更学术地称为“客体的主体化”[9]。其中名词equipment是配备、装备、设备、器械、用具的意思,但同时还有才能、知识、素养的意思。及物动词equip是动词装备、配备行为和使有能力,使有资格以及赋予的意思。其中equip与equipment来源于16世纪时期的法语,而动词accouter则来源于古老的拉丁语accosturare,在拉丁语中该词是缝合的意思[10],所以西方的装备一词是强调了人为加工制作的内涵。

2.2 与装备起源相关的装备本质属性

在《中国现代教育装备》杂志2013年第14期刊出的《关于教育装备概念的再讨论》一文中,笔者详细论述了装备的本质,认为:(1)装备是人类生存的条件(即生存资源)之一;(2)“真际”装备是人类心中的理念;(3)实际装备是由人工制造的。所以,作为装备就具有了3个本质属性:生存资源性、人类独有性、人工制造性。

(1)生存资源性。人类正是为了更好地生存才创造了装备,装备是人类生存必须的资源之一。人类生存依赖资源,在经济学中“资源可以被定义为生产过程中所使用的投入。……按照常见的划分方法,资源被划分为自然资源、人力资源和加工资源。”[11]而在社会学中,“按照资源的属性,可以将资源分为自然资源、社会经济资源和技术资源,它们被称为人类社会的三大资源。社会经济资源又称社会人文资源,是直接或间接对生产发生作用的社会经济因素,其中人口、劳动力是社会经济发展的主要条件。”[12]由此可见,社会经济资源即人力资源,而加工资源或技术资源其实就是人工资源。于是,人类生存资源就被分为自然资源、人力资源、人工资源三个部分,而装备则属于人工资源部分。

(2)人类独有性。装备是人类独有的,用哲学语言可表达为:“真际”装备是人类心中的理念。人类学家与动物学家发现,一些动物也有使用工具和制作工具的本领。但是,动物使用和制作工具只是一种模仿,当它们所熟悉的情境不再重现时它们将不能进行有效模仿。有实验证明:黑猩猩可以模仿人类用一桶水将燃烧的篝火浇灭,但它们提着一个空桶却不知如何将一堆燃烧在河边的篝火扑灭。它们掌握的知识无法迁移,是因为它们头脑中没有这个事物或工具的理念。面对一个钉子而手中没有锤子时,人类可以用手中的手机去砸钉子,因为锤子的理念在人类头脑中,而动物却对此无能为力。马克思说:“我们要考察的是专属于人的劳动。蜘蛛的活动与织工的活动相似,蜜蜂建筑蜂房的本领使人间的许多建筑师感到惭愧。但是,最蹩脚的建筑师从一开始就比最灵巧的蜜蜂高明的地方,是他在用蜂蜡建筑蜂房以前,已经在自己的头脑中把它建成了。”[13]作为广义的工具,装备已经成为人类心中的理念,动物不会在心中建立这个理念,所以从建立理念的角度出发,装备是具有人类独有性的。

(3)人工制造性。装备是人工制造的,这与人类的劳动有关。对于劳动的定义,黑格尔认为:“劳动是受到限制或节制的欲望,亦即延迟了的满足的消逝,换句话说,劳动陶冶事物。对于对象的否定关系成为对象的形式并且成为一种有持久性的东西,这正是因为对象对于那劳动者来说是有独立性的。”[14]人与动物都具有“果腹”的欲望,面对食物,如果他们直接去获取,则不是劳动。但是,当人类限制或节制了当下满足的这种欲望,他们做到先去制作获取食物的工具,再去得到食物,则这个“延迟了的满足的消逝”的过程就称为劳动,那个被劳动陶冶的事物就是劳动工具(即装备),它是被人工(即通过劳动)制造的。人工制造工具或装备的过程是对制造工具或装备原材料这个对象的否定,使它“成为一种有持久性的东西”,即装备本身。

上述讨论的3个性质便决定了讨论装备起源时的语境,即认定装备的起源必须与人类的生存、人类的思维、人类的劳动联系起来。

2.3 广义装备与狭义装备

2.2中论述的装备的概念其实还仅是一个狭义的概念,即狭义装备就是工具和设备,而人工资源这个概念则是装备的广义概念。

(1)物化装备与非物化装备。作为人工资源的广义装备,除了包括工具、设备、各种人造物资这些物化的资源以外,还应包括人为制造的非物化的资源,如科学、技术、知识、信息等。科学、技术、知识、信息等非物化的资源也是人工(或者说人类)制造出来的,但它们不是物质的,不具有物质形态。提出“科学技术是第一生产力”,就是将科学、技术纳入了人工资源的范畴;而“知识就是力量”是认可了知识作为重要资源的地位;社会发展到今天,信息则更被人们公认为是当前最为重要的资源之一。所以,广义的装备应该包括物化装备(即物化人工资源)与非物化装备(即非物化人工资源)两个部分。

(2)生产性装备与非生产性装备。在物化的装备中,工具、设备等属于生产性装备,因为它们是生产资料(注:生产资料还包括自然资源,如矿产)。但是还存在大量的非生产性的物化装备,如军装、军粮、医疗器具等。与许多事物的概念界定相似,在装备与非装备之间总能找出一些事物,它们处于不同种属的边界上,这种临界状态使得我们对它的界定似是而非。例如一个馒头,它是人工制造的又是生存资源,但我们很难将它与通常说的装备联系起来。但是如果说这个馒头是军粮的一部分,一支用粮食装备起来的队伍要比一支挨饿的队伍更有战斗力,如此将它看作是装备就会很容易被我们接受。教育装备更加如此,它们往往都不具有生产资料的性质,而属于非生产性的物化教育资源,但是它们完全满足了装备的概念规定。此外,以前人们从未将学校的后勤设施设备算作是教育装备(虽然它们完全满足了教育装备概念的思维规定),但是自从2012年5月31日中国教育装备行业协会学校后勤装备管理分会成立后,问题似乎有了定论,即将非直接用于教学的学校后勤设施设备列为教育装备范畴也是人们能够接受的。

总之,狭义的装备是指人工制造的物化生产性资源;而广义的装备则既包括物化的人工制造的资源也包括非物化的人工制造的资源,并且在物化的人工制造的资源中,既包括生产性资源也包括非生产性资源。

2.4 装备的起源分析

我们现在讨论的“教育装备”是一个名词,其中的“装备”一词也是名词,所以在这里只分析作为名词的“装备”的起源问题。从上述装备的词源分析和本质属性分析可以看出,所谓装备,应该主要体现在人类为了某个目的而生产制作的物品。生产制作的物品属于“技术物”或“技术工具”,而非生产制作或自然形成的物品则是“非技术物”。设想最早的人类在狩猎时需要工具,他可以从地上随便找一根木棍,这根天然的木棍是不具有技术含量的,可称它为“非技术物”。而当他对一根木棍进行修整和打磨使它变得尖利后,作为狩猎工具它将更为有效,此时木棍具有了技术含量就变成了“技术物”。技术物的功能有效性使人类对技术更感兴趣,于是技术得以继承、发扬、发展。装备是生产制作的物品,所以它是技术物。从这一点来说,装备与技术装备是同一个事物的不同说法,它们都是在说明具有技术含量的物品。但是由于装备已经是技术物品,所以“技术装备”中的“技术”一词就显得十分多余,技术装备其实就是装备。

装备的生存资源性、人类独有性、人工制造性这些本质属性决定着我们对装备起源的认定。人类是在漫漫的历史长河中逐渐发展进化来的,其生存对象也是有历史渊源的。西方哲学家称人类为“怕冷的动物”,因为我们不具有其他灵长类动物抵御寒冷的厚厚毛发。从达尔文进化论的角度看,由于人类缺乏这起码的生存条件,应该是被“劣汰”掉的种群。而人类之所以能够生存下来,并且发展成为今天这样,是因为人类依靠劳动制造装备而改变和优化生存条件的结果(生存资源性)。原始的简单装备是抗寒的衣物和捕猎食品的工具以及为了获得温暖而取火的器械。人类以外的其他动物都是“怕火的动物”,只有人类通过劳动获取火源,并利用火来加工熟食以便更加容易吸收营养而获得更多的热量。“人类学的研究表明,人与多数动物相比,是一种‘有缺陷的生物’。人的原始特性是他的未特定化,即人的本能的匮乏。我们知道,大多数动物出生后很快就能独立生存,其生存能力是通过遗传获得的,是本能的,而人之初生,赤身裸体,孱弱无力,没有先天赋予的生存装备,因此人的生存装备需要外界赋予,具有人工性,例如抵御寒冷的衣服,对付野兽的武器等。”[15](人工制造性)可以看出,装备是伴随着人类的出现而产生的(人类独有性),自有人类起就有了装备,装备是人类的生存需求。

3 教育装备的起源

教育装备是与教育和装备同源的,自有人类起就有了教育,教育是人类的社会生活需求;自有人类起就有了装备,装备是人类的生存资源需求;所以,自有人类起就有了教育装备,教育装备是教育赖以生存的人工条件,可称为人工教育资源。同时,教育对教育装备的依赖性是显而易见的。不仅教育装备的水平可以如实地反映教育的发展水平,就是对于教育起源、教育历史的研究,从考古学角度说,也只能是通过对当时教育装备的遗留物来进行考查的。所以,研究教育装备的起源,就是在研究教育的起源;研究教育装备发展史,其实就是在从另一个角度研究教育的发展史。

3.1 对教育装备的词源解释

“教育装备”作为一个独立的词出现,其时间比较晚。笔者使用“超星发现系统”(http://ss.zhizhen.com/)进行检索,找到最早使用教育装备一词的是一篇名为“美国医学教育技术机构简介”[16]的文章,在其文中使用了“视听教育装备”。而与其对应的英文名词“educational equipment”则最早见于一篇“The Educational Equipment of the Professor of Education”[17]的文章。但是,其他一些与教育装备相关的概念,如教学装备、教育技术装备、技术装备、条件装备、教具、学具等,其名词出现的时间远远早于教育装备一词。

教育装备一词出现得晚不等于其作为一个事物以及一个概念出现的时间晚。教育装备是与教育和装备同源的,它的出现与人类社会的出现同时,只是当时的人们没有使用这个名词罢了。“教育装备”是一个新名词,对它的来源分析与我们探讨教育装备的起源意义不大,所以我们可以暂且放弃对这个名词的溯源。

3.2 教育装备的本质属性分析

既然装备是人类赖以生存的人工资源,则教育装备就应该是人类教育赖以生存的人工资源。教育赖以生存的资源称为教育资源,教育大辞典中定义“教育资源(educational resources)是教育过程所占用、使用和消耗的人力、物力和财力资源,即教育人力资源、物力资源和财力资源的总和。”[18]从教育装备的角度看,财力资源并不是人们所关注的内容,并且财力资源仅仅是一个过渡性、暂时性的资源,它最终还是要通过工资形式转化为人力资源,或者通过货款形式转化为物力资源,所以在此可以将其忽略不计。而物力资源则可以进一步细分为自然资源和人工资源两个部分,其中,人工资源是人类为了教育教学的目的而生产、加工、购置或改造的物力资源,自然资源是未经加工的物力资源。与教育的本质可以通过教育的功能来体现一样,教育装备的本质也可以通过其功能体现。教育装备发展历史上的许多史实,既能够验证其本质,同时还能够说明它确实是教育赖以生存的人工资源。

(1)教育装备发展对教育体制变更的作用。中国在西周时期(公元前11世纪~公元前8世纪)已经有了比较完整的教育制度,但学校教育主要是官学,学校以官办为主。正如《简明中国教育史》中所述:“西周的教育制度是政教一体、官师合一的,这是‘学在官府’的重要标志。这是因为:古代的典章文物,如典、谟、训、诰、礼制、典章,都藏于秘府,有专官执掌,唯官有书;礼、乐、射、舞所用的器具,都藏于宗庙,由典乐官掌握,唯官有器。欲学者必就官而学。因此学校教师都由官吏兼任。”[19]即由教育资源、教育装备的掌控形式决定了当时的教育体制。到了春秋战国时期(公元前770年~公元前221年)官学衰落而私学兴起,孔子的私学教育就出现在此时。造成文化、学术下移,私学兴起的原因不是别的,恰是当时教育资源、教育装备掌管权利的下移所致。《中外教育史》中关于这一情况有如下记述:“西周以前,典章文物都藏于官府,知识和学术为官府所垄断,只有贵族才有机会接受教育,接触和掌握知识和学术。但到春秋战国时期这种局面被打破,文物典籍和掌管文物典籍的官吏流落到各诸侯国和民间……”[20]由此可以看出,教育装备在教育的变革中确实起着十分关键的作用。

(2)教育装备发展对教育思想与模式的作用。明末清初以及晚清民初两个时期之中,欧洲及美国等西方国家的学术思想传入中国,对中国的学术、思想、政治和社会经济都产生了巨大影响,该历史过程被称为“西学东渐”。西学东渐现象是指在上述两个时期中,由来华的西方人、出洋华人、西方书籍和译著以及新式教育等为媒介的文化活动。这些活动将西方的哲学、天文、物理、化学、医学、生物学、地理、政治学、社会学、经济学、法学、应用科技、史学、文学、艺术等大量传入了中国。这些出版的著作与译著作为教材,极大地影响了中国的教育,使中国从私塾、书院、科考为主的旧式教育中挣脱出来,开始走进近现代的教育模式。同一时期,西方的教学仪器设备也大量引进,例如:清光绪三十年(1904)由周学熙在天津玉皇阁创办,“以仿造教育各种物品、仪器,备学堂教科之用,以浚发学识,挽回漏卮”为宗旨,制成教育用品二百多种。附设教育品陈列所,任赵元礼为管理。后迁至河北劝业会场内[21]。到1907年,清政府再拨扩充成本银两万两,重新制定了“仿造教育上各种品物仪器,专备学堂教科之用,以睿发学识,挽回学界漏卮为宗旨”[22]的方针。这些教育装备的推广和使用,对中国“兴办西学”、学习西方科学技术思想,起到无法估量的巨大作用。

3.3 教育装备的历史起源

黑格尔认为:“那在科学上最初的东西,必定会表明在历史上也是最初的东西。”[23]早期的教育无论是因生物起源、心理模仿起源、劳动起源还是社会需求起源,其本质都是“增进人们的知识和技能,影响人们的思想品德”。这里的“知识”是显性知识,通过口耳传诵就能达到知识传播的目的。但是口耳传诵会产生误差和丢失信息,所以在文字发明以后就采用文字记录的方式,而用于文字记录的泥板、竹简、兽皮、书本等就成为早期的教育装备。“技能”则是隐性知识,进行知识传授时往往必须借助一些实物或工具,即使是教育生物起源说中成年动物教育幼子学习捕猎,也是需要捕猎目标这一实物作为教育装备出现的。“影响人的思想品德”可以通过语言说教、榜样行为、制度约束与文化传承。其中语言说教与榜样行为在知识和技能传授中的作用已经有所体现,在影响人的思想品德方面,其教育装备的作用也必然相同。而制度约束与文化传承过程则必须依赖信息的承载物,此时这些信息载体即为教育装备。需要说明的是,探讨逻辑起点与历史起点往往是针对一个学科或一个研究领域而言的,一般不会针对某个具体的物件。所以,本文中所谓教育装备的逻辑起点与历史起点问题,其实是将“教育装备”作为一个研究领域来看待,此处它并不代表具体的装备物。但是,对具体装备物本质与起源的研究,为探讨教育装备的逻辑起点与历史起点起到了奠基的作用。

综上所述我们可以得出结论,自有学校教育就有教育装备,即自从人类社会出现有意识,有组织,具有一定规模的学校教育就存在理念上、实际中、人工制造的装备。教育装备是人类教育的需求,是人类智慧和劳动的产物与具体体现。

4 结束语

所以要通过教育的起源、装备的起源来详细地论证教育装备的起源,就是希望凭借对教育装备起源的认识加深对其本质的了解,而教育装备本质属性即其概念的内涵,对其内涵的把握便进一步实现了对“教育装备是人工打造的教育资源”定义的确认。

[1]唐汉卫,魏薇.教育学基础[M].济南:山东人民出版社,2010.

[2]胡德海.教育学原理[M].简缩本.兰州:甘肃教育出版社,2008.

[3]全国教育学研究会.关于教育本质问题的争论[J].北京:人民教育出版社,1980.

[4]胡德海.论教育起源于人类社会生活的需要[J].西北师大学报:社会科学版,1995(5):70-76.

[5]汪刘生,黄新宪.中外教育史大事对照年表[M].长春:吉林教育出版社,1990.

[6]王晓华,叶富贵.中外教育史[M].北京:首都师范大学出版社,2009.

[7]百度百科[EB/OL].http://baike.baidu.com/view/193622.htm.

[8]维基百科[EB/OL].http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%85%E5%A4%87.

[9]李艺,颜士刚.技术的教育价值论[M].北京:教育科学出版社,2010.

[10]The Online Etymology Dictionary[EB/OL].http://www.etymonline.com/.

[11][英]彼得·蒙德尔.经济学解说[M].胡代光,译.第3版:上.北京:经济科学出版社,2000.

[12]丁明刚.高校图书馆学术期刊管理概论[M].合肥:合肥工业大学出版社,2011.

[13]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译.第23卷.北京:人民出版社,1972.

[14][德]黑格尔.精神现象学(上)[M].贺麟,王玖兴,译.北京:商务印书馆,1979.

[15]韦毅.教育起源析论[J].南京晓庄学院学报,2002(3):108-112.

[16]徐德成.美国医学教育技术机构简介[J].中国医学教育技术,1994:4:270-272.

[17]Brickman.The Educational Equipment of the Professor of Education[J].School and Society, 1965, 93:111.

[18]顾明远.教育大辞典[M].增订合编本上.上海:上海教育出版社,1998.

[19]王炳照.简明中国教育史[M].修订本.北京:北京师范大学出版社,1994.

[20]王晓华.中外教育史[M].北京:首都师范大学出版社,2007.

[21]郑天挺.中国历史大辞典[M].上海:上海辞书出版社,2007.

[22]陈凯.百年前的教育品制造所[J].天津日报,2009-10-18.

[23]黑格尔.逻辑学:上卷[M].杨一芝,译.北京:商务印书馆,1982.