城镇化视野下的失地农民权利保障研究

2013-01-28张顺

张 顺

(中国政法大学 法学院,北京100088)

从城镇化的视角分析农民权益的保障问题,源于推进城镇化造就了失地农民这个群体①。城镇化是具有中国特色的一个概念,在西方,与之相对应的概念是城市化,两者之间的区别并不在于“城市”与“城镇”之间的差别。最近几年,随着城镇化的逐步演进,政府通过制定一些新的政策谋求经济快速发展,但是矛盾渐渐凸显出来,特别是愈演愈烈的拆迁征地纠纷层出不穷,失地农民是城镇化过程中的直接受害者。本文选择了14例典型的征地纠纷②,拟通过实证研究,解析城镇化过程中失地农民所呈现出来的生活样态,尤其关注失地农民的维权斗争。同时笔者也将关注政府在征地纠纷中所扮演的角色以及政府所采取的征地措施。

1 失地农民的生活样态

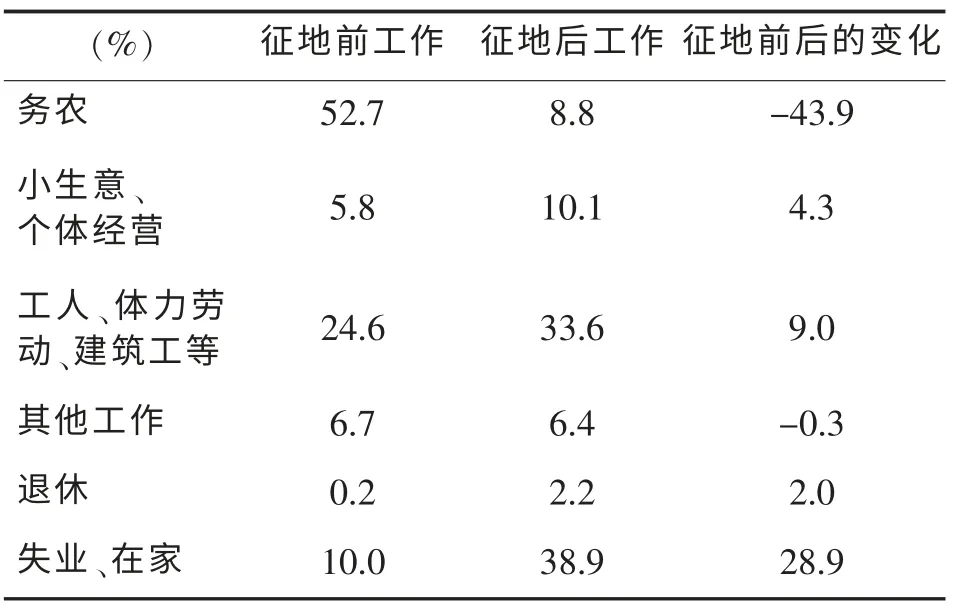

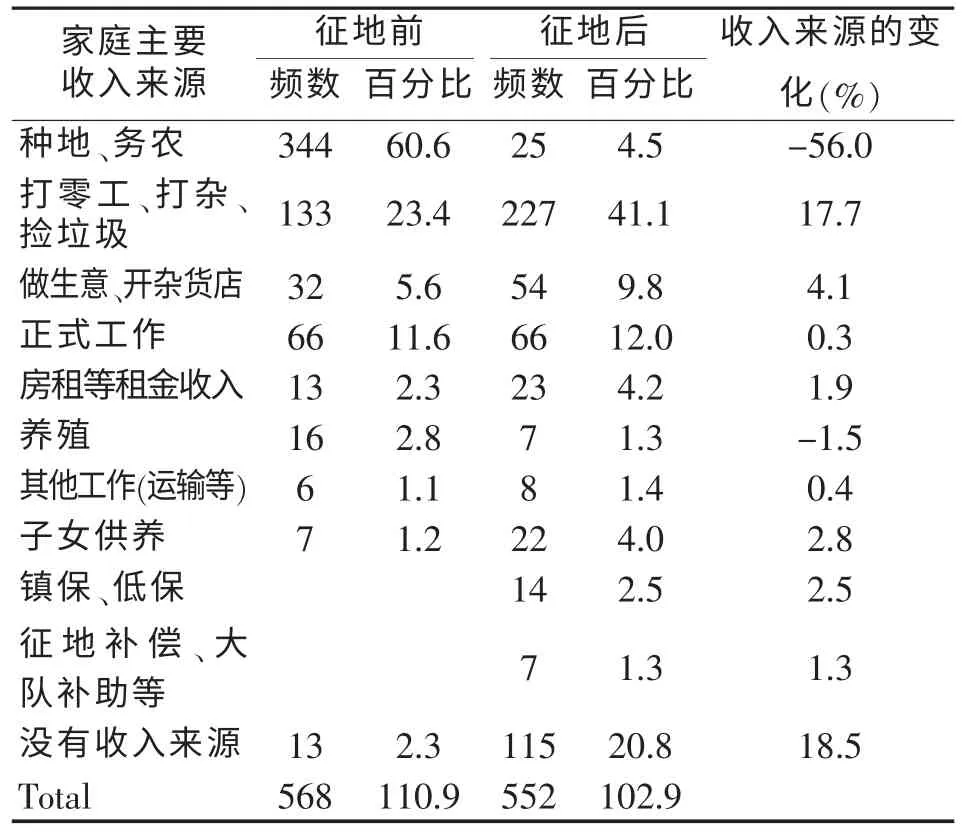

近年来,越来越多的农村富余劳动力涌入城市,成为“农民工”。一些人就认为,由于农村劳动力改变了传统的收入方式,所以征地对农民的生活不会造成很大的影响。但是最近的一些调查数据不得不改变人们的这种认识。2008年7~8月,在上海、河南商丘、辽宁沈阳、广东湛江四个地点进行了随机抽样调查,调查对象共630人③。本文选取其中的一些调查数据,以说明失地农民生活变化。表1、表2分别反映了四个地区农民被征地前后的工作和收入变化情况。

表1 征地前后农民工作的变化

表2 征地前后农民家庭收入来源的变化

调查表明,失地农民在生存权、生活保障权、子女受教育权等方面都令人担忧。不同地区失地农民的状况还存在差异,商丘的问题严重,上海的问题相对较小[1]。这项调查结果与另一项调查数据相契合[2]。抽样选取某地区征地面积比较大的两个办事处,从中抽取年龄在30-65岁之间的失地农民,采用问卷调查和入户访谈的方式,共调查了44户失地农民家庭,调查结果如表3所示。

表3 生活情况变化统计表

该调查结果表明,征地对农民的生活造成了较大的压力。虽然征地是我国推进城镇化建设的重要措施,但是征地很大程度上降低了农民的生活水平,损害农民的切身利益,特别是在经济较为不发达地区和社会保障程度较低的地区,我国农民采用非对抗性的抵制策略,绕开正面冲突,维护自身权利。农民维权抗争可分为以下两种类型。

一是被动防御。例如在砀山强征土地事件中,为了防止政府强占土地,信庄村村民组成了“护地队”,制定了轮流值班表,日夜看守。县政府出动警车和推土机,强制征地,造成村民和警察发生激烈冲突后,村里成立了“护村队”。

二是制度内途径,也就是通过司法、上访等制度维权。例如2007年安徽合肥的64位农民将县政府告上法庭;在河北定州征地纠纷中,有180多人前往北京上访;在河北承德甲山镇强征征地事件中,也有大量村民上访。实际上,在最近几年的征地纠纷中,农民通过司法途径解决纠纷的很少,原因在于不少法院拒绝受理征地纠纷案件。

从以上案例可以看出,农民的维权方式单一,甚至十分简单。在强大的国家权力面前,村民几乎不使用符合法治精神的救济途径,即使上访,也不能从根本上解决征地纠纷。农民维权除了要求保证他们生存能力外,还逐渐凸显了农民朴素的正义意识。

2 失范的征地行为

笔者试图通过14个典型案例,梳理政府征地的根本目的,表4是典型征地案例。

表4 政府征地的目的梳理

其中一个案例需要说明一下,安徽合肥农民状告县政府一案中,镇办企业征地时间是在20世纪80年代,属于历史遗留问题。从上述典型案例看出,政府征地的原因都非常简单——发展经济。除了京沪高铁施工外,政府征地的目的无非是开办经济开发区和科技园区、外商投资项目征地、地区重点企业扩大生产规模、房地产开发等。政府要发展经济,需要大量征地,同时也是为了增加地方财政收入。

3 失地农民权利保障的具体举措——基于理性发展观的思考

直到改革开放,我国才真正进入现代化建设的轨道,由于种种原因,中国确立了赶超型的发展路线。在政府的积极介入和推动下,城镇化建设被有条不紊地推进,也取得了一系列的发展成果。但是社会衡量发展成果的重要指标是GDP,不管是绿色GDP,还是黑色GDP,都是紧紧围绕着经济发展这个中心。而经济发展的指标却又是以数字,也就是国内生产总值的增长率作为参考。虽然近年来,我国开始推进产业升级和节能减排,但是从根本上说,我国经济发展的方式仍然是“粗放型”。笔者并不否认“粗放型”经济发展模式,因为经济发展需要“原始资本”的积累。但是整个社会关注于发展数字的变化,忽视发展的本质。不可否认,我国的经济发展是以牺牲相关群体的利益,忽视法治建设为代价的,笔者认为这种发展理念具有局限性,需要从以下两个方面予以改革。

3.1 从发展与财产权的角度看,应当充分保障财产权

虽然在2004年修宪中,财产权的保障条款进入宪法,但是宪法的条文毕竟原则化,特别是在宪法没有司法化的条件下,保障财产权还得依靠部门法,这才有《征求意见稿》的颁布和《土地管理法》的修改。长期以来,很多人对财产权都存在误解,财产权被视为可有可无的东西,甚至是资本主义的“怪兽”。误解的产生源于财产权观念的缺失,特别是过分强调财产不均衡对平等造成的影响,所以我国历来就有“均贫富”一说。

作为著名的自然法学家,牛津大学法学教授菲尼斯将财产权的重要性提到了分配正义的高度。菲尼斯从共同的善(实现)的一般观念出发,认为,“这些诸如排他性、可转移性、不受剥夺性的权利之目的是为了给私人所有者提高自由,以便激发他的创造和发明的能力,对所涉及各种善的不偏不倚的关注,并且使他在享受上述资源和对上述资源进行投资或发展时有安全感,且使他有机会换取在他看来更适合人生计划的替代性财产。”[3]菲尼斯接着论述到:“在正义中,私人财产的意义就是让所有者可以首先地使用且享受财产及其孳息(包括租金以及利润),正是这种可得性促进了他的理性自治,激发了他的生产效率以及关注。”[4]当然私人财产权不是没有限制的,当“超过这种为自己及家眷或共有人的需要而使用的合理措施和程度”,才成为公共积累,这就为个人所得税、企业的社会责任提供了理论基础。

对于私有财产的保护理念的不同,在一定意义上决定了中西方城市化或城镇化的模式不同。在“私有财产神圣不可侵犯”观念的支持下,西方城市化进程中,政府不可能通过大规模的拆迁和征地来实现。而我国却不同,由于改革开放初期便确立了政府主导的发展模式,经济会快速发展,政府的贡献是第一位的。因此,在一定程度上忽视了人的主体性和能动性。随着我国逐步参与国际竞争,特别是加入WTO,知识产权问题同国际社会接轨,客观上要求我国保障财产权。近年来征地和拆迁纠纷的集中式爆发,公民对财产权的意识逐渐觉醒。但是笔者认为这种财产权意识还缺乏“内省”意识,财产权在普通民众眼中,为的主要是“利”,而不是“权”,中国民众在很大程度上是因为拆迁征地纠纷中的利益诉求,将财产权作为武器。这样的财产权是“工具性”,而非“权利性”的。

3.2 将发展纳入法治化的建设轨道,尊重征地程序,通过司法解决征地纠纷

在我国,政府通过颁布政策促进发展,而政策和法律之间也存在非常微妙的关系,特别是当发展政策与法律发生冲突时,通常法治(或法制)是谋求经济快速发展的牺牲品。换句话说,当经济利益与法律权益发生冲突时,法律就需要让路。正如上述14个典型案例所揭示的,在征地纠纷,尤其是征地血案中,政府依靠强制力成为“强者”,而赤手空拳的农民显然就是“弱者”。在经济快速发展的同时,农民却丧失了生命权、健康权、财产权、法律救济权等,也就是说,我们的发展是以牺牲一部分人的利益而获得的。很显然,在法理上,政府的作为就是区别对待,牺牲了形式法治精神。如何将征地行为纳入法治化的建设轨道?笔者认为,这包括三个方面的要求:一是征地程序上的法治化,二是公共利益判断上的程序化,三是司法解决征地纠纷。

在德国,征地拆迁门槛很高,程序非常严格,能不用尽量不用。德国的征地程序被形象地描述为“先买后征,先政后法,先行政后民事,几进几出”[5]。所谓先买后征,就是指开发商或建筑商必须向土地所有者、使用权拥有者说明征地的目的和提供购买土地的价格。只有在自由协商购买失败之后,开发商或建筑商才可以向上一级行政管理部门申请进入征地拆迁的程序。之后的征地程序还可以分为四个阶段,包括审查规划阶段、征地阶段、赔偿阶段和征地决定生效。最为重要的是,这期间发生一个程序错误,那么这个征地拆房程序也必须中止。开发商或建筑商必须相隔一定时间后才能重新申请,开始另一个征地拆房程序。对照德国的征地程序,我国的征地程序就显得非常不完善,因为简单的程序可以避免地方政府拆迁所面临的各种成本,因此,要保证征地程序法治化,我国还需要借鉴一些西方经验,避免犯中国特色的错误。

在征地过程中,公共利益的界定尤为困难。在我国,公共利益的界定主体是地方政府,征地过程中,农民的知情权和参与权几乎被抹杀。但是在美国,通过判例法,确定了公共使用和公共目的的关系:“公共使用”等于“公共用途”或“公共目的”。只要满足以下两个条件,征地就满足了“公共使用”的要求:(1)政府征地具有合法的公共目的;(2)征地与达到这一目的有合理关系[6]。这样的标准显然十分晦涩,笔者认为对于公共利益的界定需要还原为程序处理方式。在美国,政府不能单方面行使征用权,依法在立法机构的授权下和法庭的监督下行使征用权;而在德国,公共利益的界定有一个比较清楚的界限,“就是你的土地利用和规划的土地利用不符合,就有可能受到影响。所以,德国公众对各类规划的关心和参与程序都很高,因为它涉及公民的直接利益。”[7]在德国,决定征地拆迁的是政府,最终裁决征地拆迁和赔偿费高低的是法院。因此,通过“规划+议会审议并授权+法院裁决”是一种合理的公共利益界定的程序化努力方向。

目前,传统的司法途径基本不受理征地纠纷,农民为了维权抗争,只有通过上访这种非法治的纠纷解决模式来保障自己的权利。显然上访很难从根本上解决问题,在这14个案例中,有的地方政府大动干戈,动用了机关干部近八百多人,并自带被褥入住各家各户,对所有的上访村民进行全天候监视;有的地方甚至给上访群众发“封口费”。因此,征地纠纷的解决还是需要回归司法,这与我国的司法改革方向相关。

注释:

①对于失地农民使用“群体”一词涵盖这个团体也许不妥,原因在于,“群体”是指持续的直接交往联系起来的具有共同利益的人群,在特征上表现为“有明确的成员关系”、“有持续的相互交往”、“有一致的群体意识和规范”、“有一定的分工协作”、“有一致的行动能力”五方面。实际上,失地农民并没有组织化,形成真正的群体;但是近年来农民的维权斗争,逐渐将农民整合成为一个群体。

②这14起典型案件分别是:发生在2008年的安徽砀山强征土地事件;2007年在安徽合肥,64位农民因征地纠纷状告县政府;发生在2010年的桂林市平乐县征地纠纷流血事件;2005年,河北定州征地纠纷;2003年,河北承德甲山镇强制征地事件;2008年,河北省沙河市姚庄村征地事件;2010年,江苏滨海县城的东坎镇三友村征地事件;2010年1月7日,江苏邳州市河湾村征地血案;2008年,京沪高铁廊坊段征地纠纷;2007年,四川郫县征地纠纷;2009年,浙江温岭强行征地拆迁事件;2009年,云南省建水县征地纠纷;2008年,云南昭通市彝良县征地事件;2009年,浙江象山县石浦镇村民因征地纠纷堵塞公路。这些事件大部分发生在近三年,但是由于众所周知的原因,笔者能够查阅到的资料很少。

③该调查是由国家社科基金项目“城市化进程中失地农民问题研究”所进行的,具体数据可以参见康岚:《从征地前后看失地农民的权益与保障》,载《南京社会科学》2009年第3期。本文只是择取了其中一些数据,更多资料可以参见该文。

[1]康岚.从征地前后看失地农民的权益与保障[J].南京社会科学,2009(3).

[2]失地农民生活现状调查研究.http://chunlai163.fyfz.cn/art/480565.htm[EB/OL].最后访问时间2010-02-05.

[3]〔英〕约翰·菲尼斯.自然法与自然权利[M].董娇娇,等.译.苏苗罕,等统校.北京:中国政法大学出版社2005:139.

[4]〔英〕约翰·菲尼斯.自然法与自然权利[M].董娇娇,等.译.苏苗罕,等.统校.北京:中国政法大学出版社,2005:140.

[5]王维洛.德国、中国征地拆迁的程序和赔偿之比较[A].吴敬琏,江平.载洪范评论:第7辑[M].北京:中国法制出版社,2007.

[6]刘向民.美国的征地行为[M].吴敬琏,江平.洪范评论:第7辑[M].北京:中国法制出版社,2007.

[7]王维洛.德国、中国征地拆迁的程序和赔偿之比较,吴敬琏,江平.洪范评论:第7辑[M].北京:中国法制出版社,2007.