热转移印刷中油墨转移渗透理论的研究

2013-01-05李思慧钱军浩

李思慧 钱军浩

(江南大学物联网工程学院,江苏无锡,214122)

热转移印刷品质量不仅与印刷压力、热打印头温度、印刷操作环境等因素有关,还与承印物对油墨的吸收性能密切相关。纸张是多孔性材料,可吸收水或其他溶剂。印刷过程中,纸张的吸收性是指其对油墨中溶剂及连接料等的吸收性能。通过对印刷适性进行理论研究可知,纸张对油墨的吸收性能是由纸张的多孔性和油墨的渗透性决定的。

在热转移印刷中,如果承印纸张对油墨的吸收性过小,油墨从热转印纸转移到承印纸张后固着干燥结膜很慢,容易造成印刷品蹭脏;而如果承印纸张对油墨的吸收性过大,会导致油墨中大部分连接料被纸张吸收,油墨中颜料的浓度达到过饱和状态,影响油墨的流平性,造成墨迹不牢、起粉、透印、印刷品颜色暗淡无光泽等弊病。因此,对热转移印刷过程中承印纸张的吸收性以及油墨的渗透性的研究,对提高热转移印刷品的质量具有重要意义。

1 热转移印刷中油墨的转移

通常,研究过程中所提的油墨转移过程就是指油墨从印版到承印物的转移过程。由于热转移印刷属于间接式印刷,不能通过一个步骤完成油墨的转移,因此需要将热转移印刷过程中油墨的转移过程分为2个步骤:①油墨从印版到热转印纸的转移过程;②油墨从热转印纸到承印物的转移过程。

最佳的印刷效果是使印版上的网点尽可能完全传递到纸张上,但在热转移印刷转移过程的2次网点传递过程中,不可避免地存在网点大小和形状的变化。网点大小和形状的变化必然会引起阶调、颜色和清晰度的变化,影响印刷品的质量。

1.1 热转移印刷的油墨转移率

印刷中通常所说的油墨转移率是指转移到承印材料表面的油墨量与涂敷在印版上的油墨量之比。本研究中,定义转移到承印材料表面的油墨量与热转印纸上的油墨量之比为热转移印刷的油墨转移率,用f表示;设Gp为热转印纸单位面积内的油墨量(g/m2),Gq为经热转移印刷后,承印物单位面积内获得的油墨量,因此热转移印刷的油墨转移率为:

热转移印刷油墨转移率的大小与印刷压力、热打印头温度、承印物、热转印纸以及油墨的印刷适性等诸多因素有关。从印刷工艺角度看,希望热转印纸上的图文全转移到承印物上,而实际上不可能完成100%的转移。为了得到较高的油墨转移率,只能通过控制影响油墨转移率的几个重要因素,分析它们与油墨转移率的关系,以在实际印刷中给予指导。

1.2 印刷压力与热转移印刷油墨转移率的关系

在印刷操作环境、热打印头温度、油墨黏度等印刷参数一定的条件下,印刷压力P与热转移印刷油墨转移率f的关系如图1所示,同时对不同印刷压力下的油墨转移率进行分析[1]。由图1可知:

(1)AB段由于印刷压力小,经过加热的油墨不能与承印纸张充分接触,油墨转移量少,因此印迹不完整。

(2)BC段中,油墨转移率从B点开始随印刷压力的增大几乎呈线性增大,印刷品质量有所改善,但印迹仍有可能不实,而且此段印刷压力的微小变化对印迹有较大影响。

(3)CD段(理想压力段)为油墨转移率最大的阶段,且印刷压力的微小变化对印迹影响较小,利于取得墨色均匀的印刷效果。

(4)D点以后,由于印刷压力过大,网点会扩大变形,极易出现糊版现象,因此印刷品质量较差。

1.3 热打印头温度与热转移印刷油墨转移率的关系

在印刷操作环境、印刷压力、油墨黏度等印刷参数一定的条件下,热打印头温度T与热转移印刷油墨转移率f的关系如图2所示[1]。由图2可知:

(1)AB段由于热打印头温度低,经过加热的油墨不能完全转化为气液状态,油墨转移量少,因此印迹不完整。

(2)BC段中,油墨转移率随热打印头温度的升高几乎呈线性增大,印刷品质量有所改善,但印迹仍有不实,且此段热打印头温度的微小变化对印迹有较大影响。

(3)CD段(理想温度段)为油墨转移率最大的阶段,而且热打印头温度的微小变化对印迹质量影响较小,利于取得墨色均匀的印刷效果。

(4)D点以后,由于热打印头温度过高,油墨转移率并未有明显提高,而且造成能源的浪费,给转印后油墨的干燥带来影响,印刷品质量差。

2 热转移印刷中油墨的渗透

很多学者对印刷过程中油墨的渗透都进行了深入的研究与分析。笔者将通过2个理论模型来着重探讨热转移印刷中油墨的渗透现象。

2.1 Kubelka-Munk理论

Kubelka-Munk理论在印刷行业中有着广泛的应用。通过对印刷品在不同条件下的光反射率分析,并结合Kubelka-Munk方程,可以得到油墨渗透深度,从而实现Kubelka-Munk理论在油墨渗透规律研究中的应用。

利用油墨渗透模型以及 Kubelka-Munk理论[2],可以得出如下关系:

式中,S为光散射系数,H为未印刷纸张厚度,h为油墨渗透深度,R∞为纸张的本征反射率,R为单张纸覆盖在印刷品表面上时测得的反射率,Rp为印刷后的纸张正面衬以不透明纸垫时测得的反射率,Rq为印刷后的纸张背面衬以不透明纸垫时测得的反射率。其中,B、Bq、Bp是为计算方便设定的变量,无实际意义。

利用式(2)和式(4)可以得到油墨渗透深度h与纸张厚度H之比:

R由Kubelka-Munk理论(R0为印刷后纸张反射率)可以表示为:

应用Kubelka-Munk理论,通过测量印刷品的各种反射率,可以推导并计算出平均油墨渗透深度h:

2.2 动态接触角理论

油墨的转移渗透有2个阶段:①加压渗透,这是由于印刷压力的作用,油墨被压入承印纸张的较大孔隙中;②自由渗透,这是由于当承印纸张通过压印区之后,印刷压力消失,油墨主要依赖于纸张毛细管作用渗透。

在热转移印刷过程中,当承印纸张进入热转印机的压印区时,油墨已经通过热打印头的高温加热转变为气液混合态,接触到承印纸张后,温度有所下降,油墨会从气液混合态转变为液态,然后通过自由渗透作用进入承印纸张。

2.2.1 经典油墨渗透模型

在加压渗透阶段,油墨渗透深度与印刷压力P和压印时间t1有关,考虑到这2个因素后,油墨渗透深度可通过Olsson公式计算[1]:

式中,h1为加压渗透阶段的油墨渗透深度,r为纸张毛细管半径,t1为压印时间,η为动力黏度。

在自由渗透阶段,主要考虑承印纸张的毛细管作用。当毛细管作用力与重力、黏性力以及惯性力达到平衡状态时,可以得到[3]:

式中,dh2/dt2为油墨的渗透速率v,h2为自由渗透阶段的油墨渗透深度,t2为渗透时间,σ为流体的表面张力,g为重力加速度,θ为接触角,ρ为油墨密度。

对于毛细管上升,惯性的影响通常可以忽略不计,而黏性力占主导地位,因此式(9)可简化为:

由于一般情况下毛细管中液体惯性力很小,液体高度较低,若忽略重力与惯性力,同时对式(10)进行积分,即得到经典的Lucas-Washburn方程:

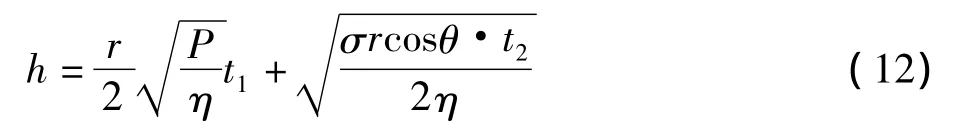

式(11)表明,在毛细管上升初期自由渗透深度h2与渗透时间的平方根成正比。由式(8)和式(11)可以得到总的油墨渗透深度h:

印刷油墨渗透深度公式是由2个经典印刷渗透模型得出,并对毛细管模型加以简化,由于承印纸张的毛细管半径分布极不均匀且很难测量,同时在热转移印刷中由于温度的影响,各参数值可能会产生变化,因此公式的准确性和实用性受到限制。为了对上述公式的实用性进行改善,下面将引入新的易测量变量。

2.2.2 引入孔渗比的油墨渗透模型

设油墨流体流量为Q,纸张端面进墨面积为A,有效过墨面积为Ac,纸张孔隙度为φ,油墨在纸张中的渗透率为k,则由Ac=φA可以得到[4]:

同时根据达西定理可以得到油墨流体流量Q 为[5]:

结合式(13)和式(14)可得:

对上式两边同时积分后可得:

根据上述分析,此处可用孔渗比k/φ来代替毛细管半径r,由此得到总的油墨渗透深度公式为:

式(17)通过引入了孔渗比克服了纸张毛细管半径不易测量这一问题,为热转移印刷中油墨渗透深度的研究提供了更为准确的模型。在今后的实际操作中,可以通过利用已知的相关数据,进行热转移印刷品质量的预测[6]。

本研究还分析了热转移印刷中,式(17)中各变量与油墨渗透深度的关系。选取定量为300 g/m2、规格为300 mm×50 mm的铜版纸进行实验。根据图1,应选取理想压力段内的印刷压力以得到高的油墨转移率,查阅资料得到铜版纸的理想压力范围是15~30 kPa[1]。根据实际操作经验,转印温度在 90~130℃这一范围内时,油墨转移率最高,即对应图2中的理想温度段,为了确保实验过程中各变量不受温度影响,取热转印温度110℃进行以下实验。从文献[4]中查询选定纸张的孔渗比k/φ=0.00845,在油墨黏度5.3 Pa·s、印刷压力28 kPa的条件下,可得到压印时间和渗透时间与油墨渗透深度的关系,结果如图3所示。

由图3可知,压印时间t1和渗透时间t2与油墨渗透深度呈指数关系。从图3(a)可以看出,当t1>0.06 s时,油墨渗透深度的增幅变小;图3(b)显示,当t2>0.8 s时,油墨渗透深度的增幅变小。

取压印时间t1=0.04 s、渗透时间 t2=0.2 s、孔渗比 k/φ =0.00845,分别在油墨黏度 2 ~10 Pa·s、印刷压力15~30 kPa的条件下,得到油墨渗透深度,拟合得到的关系曲线分别如图4和图5所示。

图4表明,随油墨黏度的增大,油墨渗透深度逐渐降低。为了保证印刷品质量,要控制热转移印刷所用油墨的黏度为3~8 Pa·s。

从图5可以看出,印刷压力与油墨渗透深度呈线性关系,一般控制印刷压力不超过40 kPa。

当印刷压力28 kPa、油墨黏度5.3 Pa·s、压印时间0.04 s、渗透时间0.2 s时,查询不同承印纸张的孔渗比,得到油墨渗透深度,拟合关系曲线如图6所示。

图6表明,孔渗比与油墨渗透深度也呈指数关系,但随孔渗比的增大,油墨渗透深度的增幅变小。上述分析充分表明式(17)中各变量与油墨渗透深度的关系,为今后热转移印刷的实际操作起到一定的指导作用。

3 结语

主要研究了热转移印刷中油墨的转移及渗透理论,分析了印刷压力和热打印头温度对油墨转移率的影响,利用Kubelka-Munk理论及纸张毛细管特性原理研究了油墨渗透问题,并通过引入孔渗比的油墨渗透模型,克服了纸张毛细管半径不易测量的问题,在一定程度上为提高热转移印刷的质量提供了理论依据。但实际上热转移印刷过程中油墨在承印纸张中的转移渗透问题是非常复杂的,不同类型的油墨和承印纸张,在力学等方面的特性也不尽相同。目前,还有待于建立统一的模型,以利于研究油墨的转移和渗透。

[1]冯瑞乾.印刷工艺及原理[M].北京:印刷工业出版,1999.

[2]张逸新.数字印刷原理与工艺[M].北京:中国轻工业出版社,2007.

[3]Martic G,Coninck J,Blake T D.Influence of the dynamic contact angle on the characterization of porous media[J].Journal of Colloid and Interface Science,2003,263(1):213.

[4]刘福平,齐晓堃,王安玲.纸张毛细管半径测量的新方法[J].中国造纸学报,2006,21(4):81.

[5]Brakel J van,Heertije P M.The influence of the contact angle on the wetting of porous media[J].DataCrítica,1978(11):81.

[6]刘福平,齐晓堃.印刷过程中油墨渗透深度的计算与实验研究[J].包装工程,2006,27(2):71.