我国优秀女子跳远运动员起跳时下肢关节的运动学分析

2013-01-04张鹏

张 鹏

(山东交通学院 体育教学部,山东 济南 250023)

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

参加2013 年全国田径大奖赛广东肇庆站的8 名优秀女子跳远运动员,以其起跳时的髋、膝、踝技术为研究对象,运动员信息见表1。

表1 2013 年全国田径大奖赛肇庄站女子跳运项目前8 名

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料

利用网络资源,获得相关中英文资料50 余篇,以对目前的技术研究状况进行全面了解和把握。

1.2.2 专家访谈

就拍摄技术有关事项,于2013 年3 月请教了上海体育学院生物力学教研室张胜年教授、伍勰博士,咨询他们对本研究的意见与建议,确保研究的科学性、可行性。

1.2.3 拍摄

使用山东大学运动人体科学实验室的一台JVC9800 高速数码摄像机对参加2013 年广东肇庆站田径赛的优秀女子跳远运动员进行了现场拍摄。拍摄时主光轴对准起跳板后侧60 cm 处,垂直于运动员运动平面,机器距助跑道中心线为26 m,机高为1.05 m。并对整个比赛过程始终进行定点定焦拍摄,拍摄频率为100 帧/秒,根据需要在赛后拍摄了比例尺。

1.2.4 生物力学解析及数理统计

采用山东大学运动人体科学实验室的SBCNS2 人体运动解析软件对影片进行解析处理;获取的数据采用Excel 软件分类处理,根据所需指标确定数据,再用SPSS 软件对数据进行统计处理、显著性检验和相关性分析。

2 结果与分析

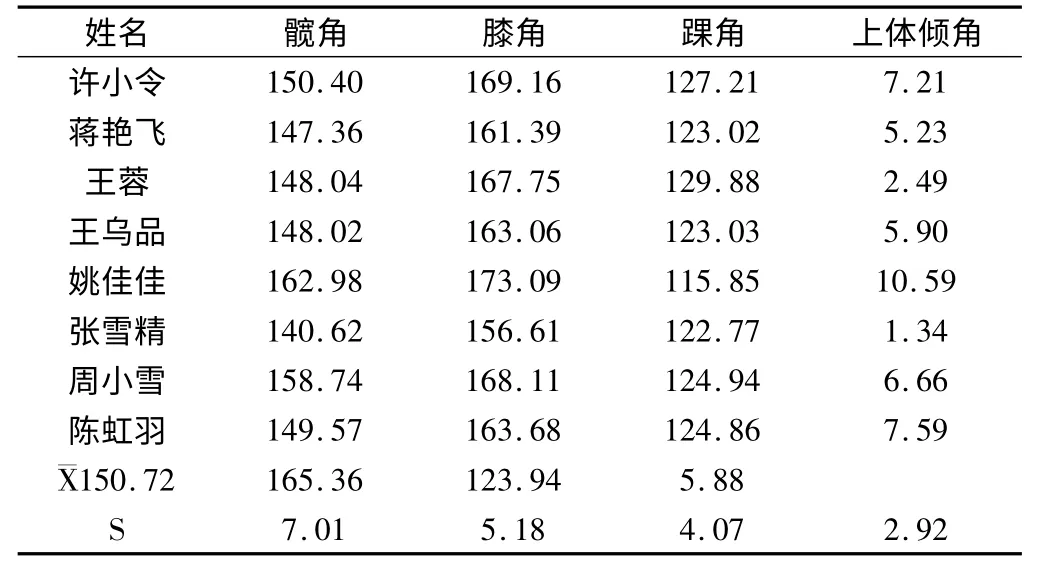

从表1 可以看出,起跳上板瞬间,我国优秀女子跳远运动员起跳腿髋角平均值为150.72±7.01 度,起跳着地时相髋角最小为张雪精的140.62 度,此时相蒋艳飞、王蓉、王乌品、陈虹羽的髋角分别为147.36、148.04、148.02、149.57 度,与其余三名队员相比,这五名队员的髋角在着地时相均小于平均值,说明她们在起跳腿上板瞬间髋前伸不够积极,从而造成了她们较小的着板角和较大的大腿夹角(表1)。

表1 着地时相起跳腿髋、膝、踝、躯干角统计表 单位:度

通过对数据的统计也表明,着板角与起跳腿着地时相髋角呈显著性正相关(R=0.72P ﹤0.01)。可见上板着地瞬间,起跳腿髋的积极前伸能加大着板角,降低两大腿夹角,从而加快着板速度,加快重心迅速前移到支撑点的上方,减少水平速度损失。

在积极伸送髋的同时,还要注意躯干的姿势。根据运动生物力学原理,转动半径与转动惯量成正比,转动的速度与转动半径成反比,转动半径大则转动惯量大,转动速度慢。据此可知,随着髋角的增大,上体着板时不可避免的后倾,使人体的重心投影点到支撑点的距离相应增大,加大了上体前旋半径,导致转动惯量增大,上体前旋动作迟缓,一定程度对人体重心的迅速过渡产生了阻碍。我国优秀女子运动员躯干倾角均值为5.88±2.92 度,其中躯干倾角最大值为姚佳佳10.59度,陈虹羽7.59 度,两人均超过均值,这对重心的迅速过渡产生了负面影响,因此建议两人在今后训练中上板瞬间加大起跳腿髋角的同时,一定要控制好上体,注意躯干的及时跟进,防止身体出现较大的后倾。

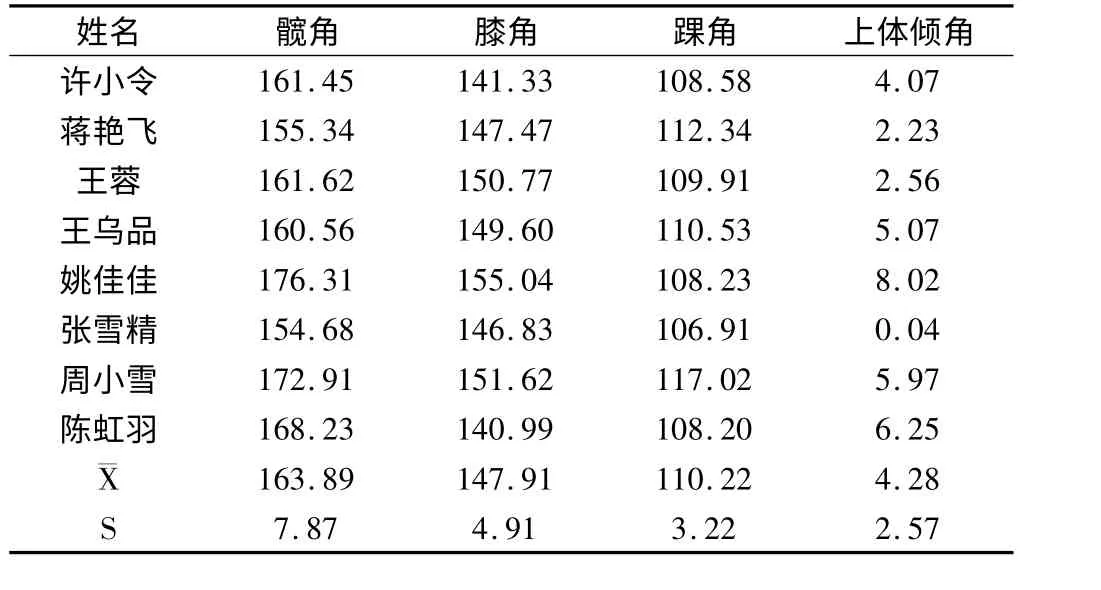

表2 起蹬时相起跳腿髋、膝、踝、躯干角统计表 单位:度

由于助跑速度的惯性和身体重力的作用对起跳脚产生了很大的压力,在巨大冲量作用下,起跳腿的屈膝缓冲是必然的动作特征。这一动作减缓了起跳的制动力,减少了助跑速度的损失,为积极的前移身体进行蹬伸创造了有利的条件。相关原理也要求缓冲时起跳腿的伸肌群做退让性收缩,提高肌肉与肌腱的弹性位能,以增大肌肉的总收缩力。但如果想取得理想起跳效果,膝关节就不能过度屈曲,有关力学实验表明:当起跳腿缓冲时膝关节角度低于130 度时,肌肉的弹性就会下降百分之十到百分之二十。

从表1、表2 发现,我国优秀女子运动员起跳脚着地瞬间膝关节角度平均为165.36±5.18 度,最大弯曲瞬间(起蹬时相)膝关节角平均为147.91±4.91,从表5 看出缓冲阶段膝角变化均值为17.39±5.65 度;从整体看,我国8 名优秀女子跳远运动员缓冲结束时(起蹬时相)膝角均大于有关研究的130 度膝角,说明起跳缓冲阶段起跳腿离心收缩能力很强。从个案分析发现,与其它运动员相比,在起跳缓冲阶段许小令的膝关节角度变化最大为27.82 度,这反映出她的起跳腿支撑能力相对较差,膝关节角变化过大的结果就是增加了身体重心的下降程度,理论上会致使起跳蹬伸时机较晚,从而不能使起跳腿在合适的时机和时间进行蹬伸,进而影响蹬伸的效果。然而事实上,从解析的结果发现,许小令的起蹬夹角大于均值,说明她的蹬伸时机与其它队员相比还是比较早,但由于较大的缓冲幅度的确会使身体重心下降幅度增加,从蹬伸工作距离方面考虑,这一重心下降幅度又成为增加蹬伸幅度,提高腾起垂直分速度的有利因素之一。另外,陈虹羽相关情况与许小令很相似。为了改善这种缓冲能力较差的状况,建议两名队员需要加强下肢力量的发展主要是肌肉离心收缩的能力,多进行超等长练习,使速度与下肢支撑能力同步提高。

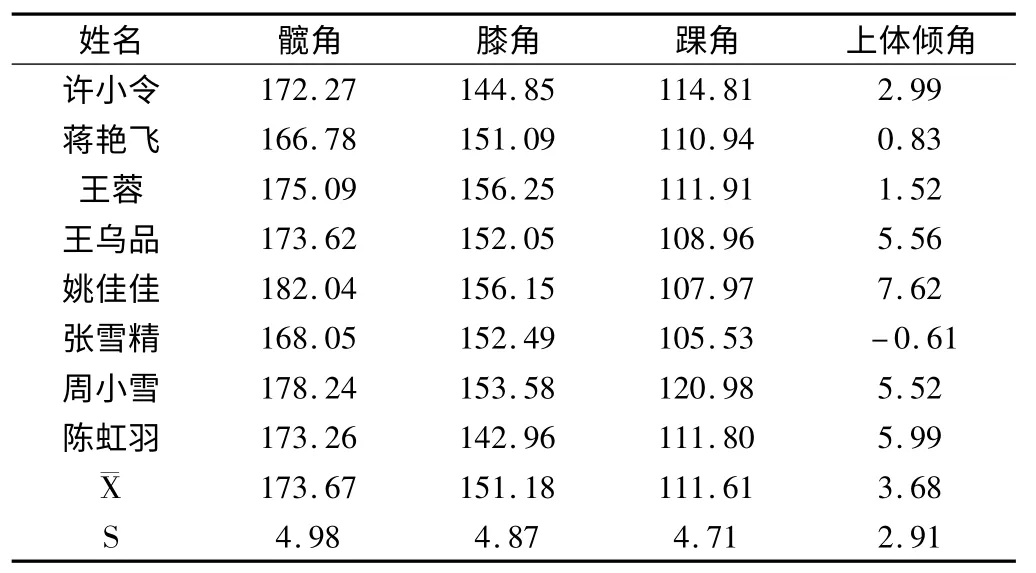

表2、表3 显示,我国优秀女子跳远运动员在缓冲阶段起蹬时相、垂直支撑时相起跳腿髋角平均值分别为163.89±7.87 度、173.6749±4.98 度。而且8 名队员起跳腿髋角数值从上板瞬间开始数值逐渐增大,最小的起跳腿髋角数值出现在着地瞬间(见表1),这说明我国优秀运动员在着地瞬间重心已处于起跳时的最低点,同时也说明起跳腿髋关节从着地开始一直处于伸展状态,并且在缓冲阶段起跳腿髋关节前移迅速,在此阶段伸展幅度均值为13.17±3.02 度。8 名队员起跳腿膝关节角度在着地时、缓冲结束时(起蹬时相)均值分别为165.36±5.18 度、147.90±4.91 度,两者之差即膝关节在缓冲阶段的缓冲幅度均值为17.39±5.65 度,该值在生物力学原理的合理范围,也说明起跳腿膝关节在缓冲阶段缓冲幅度小,转入蹬伸的时机较早。所以可以说,在缓冲阶段,起跳腿髋关节积极快速前伸,可以加快重心前移到支撑点上方的速度,减少缓冲阶段的水平速度损失,减小助跑惯性和身体重心对起跳腿产生的压力,从而使起跳腿弯曲较小,转入蹬伸的时机提前。

表3 垂直支撑时相起跳腿髋、膝、踝、躯干角统计表 单位:度

表4 离地时相起跳腿髋、膝、踝、躯干角统计表 单位:度

由表4 可以看出,我国优秀女子跳远运动员起跳离板瞬间起跳腿髋角均值为208.15±1.47 度,说明运动员在蹬伸阶段,起跳腿一侧髋前移速度快,蹬地充分,从而也促使起跳腿膝角在离板瞬间也较大,均值为l71.48±2.9 度。在蹬伸阶段积极前送髋可以加大L1的距离,跳远成绩可以用L= L1 +L2 +L3 表示,其中L1,即踏板前沿至起跳离地时重心在水平面投影点间水平距离,它的大小取决于踏板准确性、身高和腾起瞬间身体姿势,所以在离地瞬间积极伸展、前送髋可以增加L1,使蹬伸的髋、膝、踝关节成一直线,因为当脚的一端固定于地面,要使髋、膝、踝三关节充分蹬伸,就势必促使蹬地腿的另一端充分前移,这样不但可以利用髋关节屈伸力量,也可以有效减少力在传递过程中的损耗和分解。同时,由于髋部前移充分拉长了工作距离,故其肌肉张力也随之加大,并强化蹬地动作的牵张反射,刺激中枢神经系统高度兴奋,使其爆发式用力,加大了蹬伸肌群收缩力值,从而能提高起跳力量。

表5 支撑期起跳腿髋角、膝角、踝角变化统计表 单位:度

从表5 可看出,我国8 名优秀女子跳远运动员起跳各阶段髋角变化情况,缓冲阶段髋角平均增量为13.17±3.02 度,过渡阶段平均增加了9.78±3.77度,蹬伸阶段平均增加了34.48±4.74 度,表6 中髋角变化与腾起垂直分速度相关情况:缓冲阶段显著相关(r=0.48,P <0.05)、过渡阶段无意义(R=0.23,P >0.05)、蹬伸阶段显著相关(R=0.58,P <0.05),说明了除了没有统计学意义的过渡阶段,在缓冲与蹬伸阶段随着髋角的增大,起跳腾起垂直分速度也会随之变大,表5 中张雪精的髋角在各时相几乎是最大,她的腾起(离地时)垂直分速度也相应的是最大,这进一步证明了髋角在两个时相的变化对起跳腾起垂直分速度的影响。总的来说起跳整个过程中髋角是逐渐变大,尽管在缓冲阶段起跳腿膝角减小会影响到重心的高度,但从整体上看还是反映出了随着髋角的增加重心始终是上升的趋势。

表5 中,缓冲阶段膝角平均减小值为17.39±5.65 度,过渡阶段平均增加值为3.22±1.6 度,蹬伸阶段平均增加值为20.31±4.57 度,表6 中膝角变化与腾起垂直分速度相关情况:缓冲阶段显著相关(r=-0.45,P <0.05)、过渡阶段无意义(R=0.28,P >0.05)、蹬伸阶段高度相关(R=0.83,P <0.01),说明缓冲阶段膝角减量越小,起跳腾起时的垂直分速度明显增大,起跳时膝角缓冲幅度小反映出缓冲能力强,也就是起跳腿的退让性收缩能力强,相应缓冲时间短,减小了水平速度的损失,加快了水平速度向弹性势能的转化,为蹬伸阶段能量的释放作好了准备,故而对垂直的获取产生了积极影响,这就进一步说明了缓冲阶段膝角变化是影响起跳效果的重要因素之一;蹬伸阶段膝角的变化对起跳腾起垂直分速度有重大影响,随着膝角的增加,垂直速度亦随之变大,起跳蹬伸时幅度(膝角增量)大,说明起跳腿的蹬伸力量强,也就是起跳腿的克制性收缩能力强,能在伸展膝关节时将缓冲阶段储存的势能快速释放,并迅速转化成一定比例的垂直分速度,这一能量的快速释放与转化是腾起垂直分速度产生的途径之一,因此,蹬伸阶段膝角的变化是影响起跳效果的又一重要因素。

现代高水平跳远运动员起跳缓冲时的缓冲幅度表现出(膝角减小值)较小的趋势,这就意味着在蹬伸阶段膝关节的伸展幅度潜力不会太大,这会或多或少地会影响起跳时蹬伸用力的工作距离,因此,蹬伸阶段起跳腿踝关节尽可能大幅度的伸展显得非常重要,表6中,蹬伸阶段踝角变化与腾起垂直分速度的显著相关(R=0.72,P <0.05)就可以得到验证。

表6 支撑期髋、膝、踝变化与腾起垂直分速度相关性统计表

结合助跑倒一步中所涉及到的有关踝关节的人体解剖学、运动生理学知识,可以说,在起跳时缓冲阶段踝关节背屈幅度越大,或者说缓冲结束时的踝关节背屈角度越小(同一个体),在进行趾屈运动时(蹬伸阶段)发挥出的力量就越大。表5 中在缓冲阶段踝角变化最大的是王蓉的19.97 度,许小令为18.61 度,说明王蓉、许小令两人在起跳缓冲阶段踝关节背屈幅度较大,为蹬伸阶段踝关节的趾屈运动打下了较好的基础。过渡阶段踝角变化均值为1.39±2.97 度,变化(增量)最大是许小令的6.21 度,周小雪为3.95 度,在此阶段还有踝角值减小的队员,按照减小幅度分别是王乌品1.57 度,蒋艳飞1.39 度,张雪精1.37 度,姚佳佳的0.25 度,这些数据反映出许小令、周小雪两名队员的踝关节相关肌群力量相对较强,下肢远端支撑刚性有力,并开始了有效的伸展,而王乌品、蒋艳飞、张雪精、姚佳佳,这四名队员则与之相反。蹬伸阶段踝角变化(增量)最大是张雪精的43.26 度,王蓉为38.64 度,最小是蒋艳飞的24.13 度,其中许小令小于平均值为26.89 度,结合踝角变化的三组数据,可以看出,王蓉的踝关节工作情况最为理想,许小令虽然在缓冲阶段踝关节背屈较大,踝关节的相关肌群也比较有力,但在蹬伸阶段的伸展幅度却比较小,一定程度上会影响离地时相地面反作用力的传递;张雪精虽然在过渡阶段表现出踝关节肌群力量相对较差,但在蹬伸阶段她的踝关节伸展幅度却是最大,说明张雪精的踝关节柔韧性较好;蒋艳飞的踝关节在缓冲阶段表现为背屈较小(小于均值),过渡阶段表现为踝关节的相关肌群力量几乎最差,蹬伸阶段的伸展幅最小,说明蒋艳飞的踝关节柔韧性差,并且有关肌群力量也较弱。建议队员根据个人情况,进行踝关节柔韧性及其相关肌群力量方面的练习。

3 结论与建议

整体上8 名队员起跳缓冲阶段起跳腿支撑能力较强,表明她们的技术实效性比较理想;然而部分队员存在起跳时上体姿势不够合理、蹬伸力量不足、踝关节柔韧性等问题。建议队员根据个人情况进行针对性训练。

3.1 姚佳佳、陈虹羽躯干跟进不够及时,建议两人在今后训练中上板瞬间要控制好上体姿势,防止上体出现较大后倾。

3.2 陈虹羽、许小令两人缓冲能力表现较差,建议两名队员加强下肢力量的发展,主要是肌肉离心收缩的能力,应多进行超等长练习,使助跑速度与下肢支撑能力同步提高。

3.3 蒋艳飞的踝关节柔韧性较差,且相关肌群力量较弱,建议进行踝关节柔韧性及其相关肌群力量的强化训练。

[1]刘新兰.跳远起跳速度研究综述[J].上海体育学院学报,2000,(1):25.

[2]周继和,丁先琼.跳远助跑技术综述[J].成都体育学院学报,2000,(5):19.

[3]岳新坡,孔祥宁.对跳远起跳时几个不同角度之间关系的研究[J].商丘师范学院学报,2004,(4)37

[4]宋应华.跳远踏跳技术的生物力学分析[J].天津体育学院学报,1994,(2):9.

[5]刘德松.缓冲对跳远助跑速度和起跳效果的影响[J].武汉体育学院学报,2004,(2):11.

[6]靳小雨.影响弹跳高度的动力学指标和运动技术因素分析[J].山东体育科技,2002,24(4):5-7.