城乡公共体育服务均等化探析——以四川省成都市为例

2013-01-04雷泽勇

游 俊,刘 超,雷泽勇,梅 飒,王 坤

(1.成都体育学院,四川 成都 610041;2.成都学院,四川 成都 610106)

随着区域经济的发展和城乡二元结构的进一步调整,统筹城乡发展过程中的城乡公共体育服务要素平等交换和公共体育服务资源均衡配置成为保障和改善民生的重要举措,“是建立健全基本公共服务体系,促进基本公共服务均等化,深入贯彻落实科学发展观的重大举措,是构建社会主义和谐社会、维护社会公平正义的迫切需要,是全面建设服务型政府的内在要求[1]。”成都市作为全国统筹城乡综合配套改革试验区,其统筹城乡的发展是城乡改革的一个方向。研究成都市城乡公共体育服务的现状,提出城乡公共体育服务均等化的路径选择,可为城乡公共体育服务均等化发展提供实证依据和理论参考。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

以成都市内5 个主城区:青羊区、武侯区、金牛区、锦江区、成华区,10 个周边区市县:龙泉驿区、青白江区、都江堰市、崇州市、双流县、温江县、郫县、金堂县、新都县、大邑县城市(区、县)社区及农村(乡、村)社区的公共体育服务为研究对象。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法

通过查阅公共体育服务相关学术研究、新闻报道、政策文件等,掌握我国基本公共体育服务的情况及研究进展。

1.2.2 问卷调查法

2011 年3-6 月,采用分层分级随机抽样与简单直接随机抽样相结合的方法,向城乡居民发放问卷2 400 份(城市、农村各1 200 份),城市回收问卷1 142份,其中有效问卷1 082 份,有效率94.7%。农村回收问卷1 037 份,其中有效问卷973 份,有效率93.8%。涉及到135 个社区和三百多个行政村。在受调查人员中,农村人员男性为545 人,占56%,女性为428 人,占44%;城市受调查人员中男性为573 人,占53%,女性为509 人,占47%;农村受调查对象居住情况为分散居住占31%,集中居住占43%,村改居占26%;城市受调查对象居住情况为普通商品房居住占36%,中高档住宅区居住占18%,郊区城镇老式住宅居住占25%,其它占21%。从调查对象的分布情况看,农村、城市社区调查对象的抽样数据具有可比性。问卷调查前进行了信度检验,并聘请10 位专家对问卷进行了效度检验,其效度和信度符合社会调查的要求。

1.2.3 访谈法

在调研期间,对调查区域内体育局、文体站、社区委员会、街道办事处、村委会、健身组织等相关人员进行了电话访谈或面谈,了解当地公共体育服务的具体情况及建议。

1.2.4 实地考察法

先后到成都市的5 个城区和10 个郊区、市、县进行了实地考察,搜集第一手实证材料。

2 研究结果

2.1 公共体育服务均等化的界定

所谓公共服务,就是指筹集和调动社会资源,通过提供公共产品,包括实物形态的产品——水、电、物资等和教育、医疗、体育等非实物形态产品这一基本方式来满足社会公共需要的过程。公共服务分为政权性公共服务、社会性公共服务、经营性公共服务三种类型[2]。公共体育服务就是提供体育公共产品和服务行为的总称,包括加强体育公共设施建设,发布体育公共信息,宣传全民健身知识,科学健身指导,体质监测,发展体育公共事业等,为丰富社会公众生活和参与体育活动提供社会保障和创造条件。

公共服务均等化则是指政府要为社会成员提供基本的、与经济社会发展水平相适应的、能够体现公平正义原则的大致均等的公共产品和服务,是人们生存和发展最基本条件的均等。

公共体育服务均等化是指公共组织考虑到公民的生活、健身、休闲、娱乐的需要,能够按照全国大体一致的标准,提供基本的公共体育产品和服务。它包括四个方面的涵义:1)公民享受公共体育服务的机会均等;2)公民享受公共体育服务的结果均等;3)社会在提供均等化公共体育服务的过程中,必须尊重每位公民的自由选择权;4)均等化不等于平均化,均等化地享受公共体育服务是每位公民的权利[3]。

2.2 成都市城乡公共体育服务发展现状

2.2.1 农村和城市居民主动参与体育活动的意识和需求存在差异

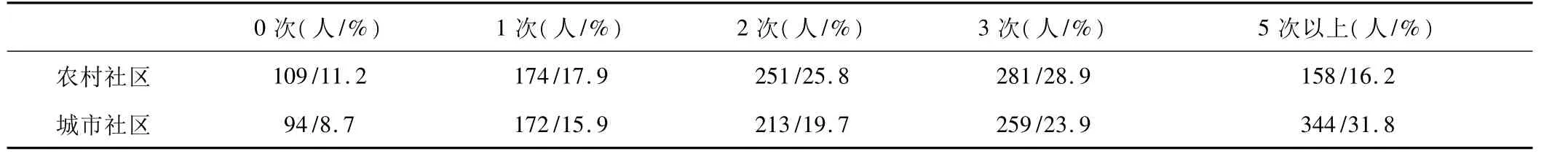

体育活动是保障人类健康、活跃文化生活、满足幸福需求,且男女老少皆宜的社会文化活动。问卷调查显示,成都市城市居民已经意识到体育健身的重要性,正积极加入到体育健身活动的行列中来,91%的居民每周都会参与一些体育活动,56%的居民每周会锻炼3 次或者3 次以上(见表1)。农村居民虽然也渐渐意识到体育健身的重要性,对体育公共服务的需求有所增加,但主动参与体育活动的意识和需求不如城市居民(见表2)。

表1 成都市农村社区、城市社区居民参与体育锻炼的频率(次/周)

表2 农村、城市社区居民公共体育服务需求情况调查表

2.2.2 农村与城市公共体育服务运行质量上存在差异

目前,成都市农村体育管理组织的运行机制是县(市、区)、乡(镇)、村(社区)三级运行网络,以县(市、区)为龙头,乡(镇)为中心,村(社区)为基础。三级组织机构本来应该按体育工作需要配备工作人员,负责具体工作,其主要工作职能是宣传和执行党的农村体育政策法规、组织群众体育活动和相关比赛、管理好体育经费和场地设施、加强体育骨干的培养和指导村民科学健身。但调查显示:成都市54.6%的乡镇没有专门的农村体育经费投入,78.7%的行政村没有专门的农村体育经费投入。40%的乡镇没有体育工作专职人员,90%的行政村没有体育工作专职人员,有的行政村兼职人员也没有,直接造成了管理体制的脱节和不完善,影响了农村公共体育服务工作的开展。

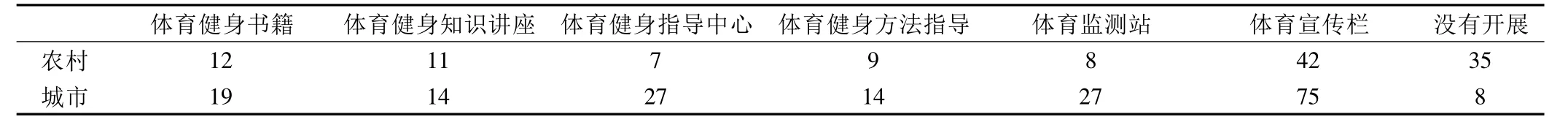

而成都市城市体育管理组织的运行机制是县(市、区)、街道办事处、社区三级运行网络,以县(市、区)为龙头,街道办事处为中心,社区为基础。在开展公共体育服务工作方面,比农村好,除有锻炼的场地器材外,居民还能享受到较多的其它公共体育服务内容(见表3)。

表3 农村、城市公共体育服务开展情况统计表(%)(以社区、村为单位)

2.2.3 政府对城市、农村公共体育服务财政投入存在差异

城乡经济发展水平直接影响当地财政收支能力,城市经济发达,财政收入高,投入公共体育服务的资金就多,农村则相反。这种长期的城乡二元经济结构在城乡之间形成严重体制分割和城乡歧视,造成城乡基本公共体育服务的巨大差距。调查显示,由于资金投入差异,成都市城市社区有公共体育服务设施的占70%。其中,政府及体育行政部门供给普遍义务性服务占85.3%,非营利体育组织供给公益性服务占5.1%,营利性体育组织供给差异化服务占8.2%,个人供给志愿性服务占1.4%,而农村有公共体育服务设施的社区只占41%。成都市城市社区已经逐步建立起以政府为主,其他供给主体共同参与的新型体育公共服务投资供给体制,但农村社区主要还是依靠政府的投入和提供,只有极少数社区在利用民营资本的基础上开展社会化资源利用,且内容与形式单一。总的来说,教育宣传不够、政策引导不力、资金投入不足是造成城乡差距,影响农村居民参加体育活动和接受公共体育服务的客观原因。

2.2.4 农村居民和城市居民对公共体育服务的满意度存在差异

调查数据显示:成都市农村居民对体育公共服务满意度很低(见图1)。尽管近年来成都市推行的“运动成都”在农村地区加大了对农民体育健身工程的建设,使农村体育场地设施建设有所改善,但数量仍然太少,不少农村居民还在依托周边学校场地和田间地头进行体育锻炼;在开展体育活动方面,由于农村基层政府财力普遍不足,很少有社区建立制度化的体育活动安排,有86.6%的行政村近两年没有组织过本村的体育比赛或健身活动;在体育指导服务方面,82.1%的乡、村没有社会体育指导员,体育指导服务不足。从总体看,农村公共体育服务的水平较低,覆盖面小,服务体系不健全,在内容上只注重了一些场地器材等物质性方面的供给,居民普遍表示不满意。

而城市居民区基本都有公共体育建身器材、设施,有专兼职体育工作人员,有一些体育信息和宣传服务,有的社区经常组织体育休闲娱乐活动。只是有的社区器材设施损耗比较大,更新周期较长。体育工作人员主要是街道办居委会兼职人员,大多数没有接受过体育培训,不能很好地根据社区居民的实际需求设置体育服务活动和服务方式,服务质量也不高,导致一些居民比较不满意。(见图2)。

图1 农村社区居民公共体育服务满意度情况

图2 城市社区居民公共体育服务满意度情况

综上可以看出:农村、城市在公共体育资源供给,居民对体育的认识及参与体育活动的积极性,对公共体育服务的满意度等方面存在差异。这些差异是由长期的城乡二元经济结构所产生的管理体制、市场体系不同所造成的。在重“竞技”轻“群体”的影响下造成公共体育服务质量上得不到保障,政府及公共体育组织对农村和城市的公共体育服务财政投入不同形成城乡之间的差距;而城乡之间本身的经济文化差距也造成居民对公共体育服务的认识和需求的差异,特别是在目前投资主体为单一政府行为的情况下,这种差距更为显著。

3 结论与建议

3.1 城乡公共体育服务均等化的建设原则

根据目前我国城乡公共体育服务的基本情况,我们认为,城乡公共体育服务建设应遵循以下原则:

3.1.1 以人为本引导合理规划

公共体育服务是一项针对人的基本公共服务,是人享有的一项基本权利,在发展公共体育服务体系的内容和形式上,一定要以人为本,尽可能满足不同区域、不同阶层、不同社会群体的多样化公共体育服务需求,充分体现个性化与差异性特征。当前,由于城乡地域发展的差别,给城乡均等化发展带来一定的困难。发展公共体育服务就需要通过实地调研,明确不同地域居民的需求和差别,制定具有针对性的发展战略。其内容建设既要体现以人为本,体现政府以人为本的服务意识,又要体现建设内容的科学化,合理化,实用化。

3.1.2 以制度保障促进可持续发展

公共体育服务是一项惠民的系统工程,是一项关系国计民生的重要内容。在构建公共体育服务体系时,需要具有前瞻性眼光和战略性思维,统筹各类体育资源,提高资源使用效率,确保公共体育服务的可持续发展[4]。其内容应包括三个方面:一是确保公共体育服务资源使用的可持续性,尽可能提供质量较好的资源;二是公共体育服务体系的内容,如供给主体、运行机制、监督机制等也需要可持续发展,需要不断改进完善;三是必须要认识到,公共体育服务是一项长期的惠民项目,需要管理者进行有效的管理,需要相关的法规制度作保障,不能因人员的更替或其它因素影响、中断公共体育服务体系的建设和持续运行。

3.1.3 以多元投资促进协调发展

在大力发展公共体育服务的同时,我们要注意公共体育服务项目与教育、医疗卫生等其它公共服务项目之间的协调发展,注意公共体育服务的内部运行机制、供给机制、协调机制和监控机制之间的协调有序发展,注意其发展规划的制定不能脱离社会发展的实际,不能脱离中国的国情。作为公共体育服务供给主体的政府,需要向社会提供多元的公共体育服务,在这一过程中,“弱政府,强社会”的格局将是一个基本的发展趋势,政府的一些功能将开始逐步向社会转移,一些社会体育组织也将会应运而生,社会组织的力量将不断壮大[5]。我们要在此基础上结合经济发展,适当引进社会市场份额,让第三部门和私人部门参与公共体育服务及产品的供给,逐步形成公共体育服务由国家、社会、个人共同承担,协调发展的格局。

3.1.4 以区域均衡发展统筹城乡建设体育事业是社会公益性事业,体育事业的均衡发展,不仅是地区间的均衡发展,更应该是城乡之间的均衡发展。缩小区域发展差距,必须注重实现基本公共服务均等化。这对城、乡公共体育服务的建设和发展提供了一种有效路径和解决方案。公共体育服务建设,既要考虑不同地方、不同区域的特点,又要考虑城市、农村的不同特点,合理规划公共体育服务建设的内容,注意区域性与城乡统筹相结合,缩小城乡差距,建立与当地经济社会发展相适应的城乡均等的公共体育服务体系。

3.2 实现城乡公共体育服务均等化的路径选择

3.2.1 深化理论研究,为推行公共体育服务均等化提供理论指导

思想理论是社会实践的总结和凝炼,又反过来指导我们的社会实践活动。在当前全面建成小康社会的历史进程中,从理论上积极探索适合我国经济社会发展、历史文化传统、体育自身特点的公共体育服务模式和服务体系,是历史赋予我们的责任[6]。要通过对城乡公共体育服务均等化的理论研究,建立一套符合中国国情的公共体育服务理论体系,用以指导公共体育服务工作的开展,为政府决策提供参考。特别要加大对农村的宣传教育力度,用先进的思想理论,观念意识,教育、引导、激励农村居民、体育工作者和体育管理者积极参与公共体育服务建设。

3.2.2 建立城乡统筹的公共体育服务供给制度、供给标准和评估方法

公共体育服务的评判标准应该是把公共体育服务的效果作为出发点和落脚点[7]。因此,要对公共体育服务的效果和政府体育管理的能力、公共服务的能力等进行评价、评估,不断改善公共体育服务的供给内容和标准。当前,成都市政府提供的公共体育服务在财政上的差异造成的供给不平衡,就需要利用相关政策来进行扶持和改变,建立城乡均等化发展的统一供给制度,建立以城乡居民需求为中心的公共体育服务供给标准,以服务质量和居民需求满意度为评价标准的考核制度,在利用市场和其他社会团体参与公共体育资源投入的同时,要确立统一的供给标准和评估方法来评判、促进农村公共体育服务建设,缩小城乡之间的差距。

3.2.3 创新公共体育服务的社会参与机制

公共体育服务不仅是由政府提供的事业性社会服务,还应该包括企事业单位、体育社会组织、社会个人等共同提供的体育产品和服务。随着经济社会的发展,社会对体育需求的提升,政府要与市场共同参与公共体育资源的开发与利用,推动公共体育服务市场化、社会化、民间化。例如,在充分利用、开发当地区域资源方面,成都是休闲之都,休闲娱乐场所较多,我们可以充分利用这些娱乐场所,转变休闲意识,拿出一些棋牌场所作为体育健身场所和体育宣传、咨询、服务场所,将休闲方式引导到体育休闲中去。同时,为满足各阶层社会人员对基本公共体育服务的需求,还需要社会公益型组织提供公益性体育服务,这就需要非营利性的体育社会组织来扮演这一角色,以补充由于市场缺陷和政府缺陷所造成的公共体育服务的缺损[8],从而构建以政府为主导、社会参与的多元化的公共体育服务供给机制,提高公共体育服务的供给水平。

3.2.4 结合地方特色,积极开发公共体育服务基础设施与服务内容

公共体育场地设施和科学健身指导是公共体育服务的基本条件,是公共体育服务的物质保障和技术保证,作为开展群众体育活动的硬件和活件,它的建设进程以及建设地点会直接影响公共体育服务的发展进程[9]。所以,我们要结合地方特点,积极开发公共体育服务基础设施与服务内容。特别是在农村地区,由于区域性人群生活习惯、传统风俗不同,需要提供的公共体育服务内容也有所不同。我们要在坚持“以人为本”原则的基础上,尊重、利用、开发当地的民族、民俗、民间体育服务项目,结合成都市有山、有水、有平原的特点,因地制宜,体现地域特色、民族特色。要与当地的经济、文化发展水平结合起来,与提高当地居民的生活质量、幸福指数结合起来,按照公益性、基本性、均等性的要求,以利民,惠民,实用,村民就近方便为原则来规划农村公共体育服务基础设施建设,并做到统筹考虑,统一安排,让农村居民愿意接受、乐意接受、主动接受并参与公共体育服务。

3.2.5 加强公共体育服务法律法规建设和组织建设公共体育服务体系的建立与完善,需要社会形成一定的规范要求,建立与之相适应的法律法规和公共体育服务组织。因此,加快公共体育服务相关法律法规建设和组织建设是当前的首要任务。公共体育服务的供给既有以政府及事业单位为主的供给主体,也需要市场的调控和其它社会组织发挥作用,这就需要通过一系列政策法规来规范社会行为,通过发挥市场与政府的基础调控作用,规范公共体育服务市场。在加强公共体育服务组织建设方面,除政府一级体育管理部门外,还应充分发挥居(村)委会、自愿锻炼小组、各种兴趣小组、单项体育协会、农村棋牌室等基层体育社会组织和个人的作用,推动这些体育组织的建设和发展。同时,允许其它民间资本和社会力量介入公共体育服务领域,鼓励他们积极参与公共体育服务产品的生产和提供[10],充分发挥基层体育组织在管理及活动组织等方面的作用,发挥“百姓身边活动组织者”的功能。

[1]国务院.国家基本公共服务体系“十二五”规划[Z].2012.

[2]孙晓莉.中外公共服务体制比较[M].北京:国家行政学院出版社,2008:17.

[3]郇昌店,肖林鹏.公共体育服务均等化初探[J].体育文化导刊,2008,(2).

[4][5]王伯超.构建我国体育公共服务体系的理论思考[J].广州体育学院学报,2009,(1).

[6]刘庆山,我国体育公共服务体系研究述评[J].上海体育学院学报,2008,(3).

[7][9]王才兴,构建完善的体育公共服务体系[J].体育科研,2008,(2).

[8]朱寒笑,新农村背景下农村公共体育服务供给的特点和政府职能[J].理论与当代,2009,(3).

[10]郭惠平,等,对我国公共体育服务社会化改革的再思考[J],武汉体育学院学报,2007,(11).

[11]刘红建,等.江苏省城乡体育公共服务一体化发展研究[J].山东体育学院学报,2011(6):17-23.