头穴留针治疗椎基底动脉供血不足性眩晕41例

2012-12-12刘先松董永书

刘先松,董永书

(1.解放军第91中心医院康复理疗科,河南焦作 454151;2.河南省中医药研究院附属医院,河南郑州 450004)

椎基底动脉供血不足(vertebrobasilar insufficiency,VBI)是我国中老年人普遍存在的一种慢性疾病,是指椎基底动脉由于各种原因引起的形态、机能的异常,产生相应灌流区(如脑干、小脑及大脑后部)供血不足的一种病理状态。近年来,本病有逐渐年轻化的趋势,发病率逐年增高,影响了患者的生活和工作质量,及时治疗椎基底动脉供血不足,对解除患者病痛和预防中风的发作具有重要意义[1]。2010年6月—2011年12月,笔者采用头针治疗椎基底动脉供血不足性眩晕82例,总结报道如下。

1 一般资料

选取本院康复理疗科门诊及住院的椎基底动脉供血不足性眩晕患者82例,按入院顺序采用随机数字表法随机分为头针组和体针组。其中头针组41例,男22 例,女19 例;平均年龄(50.31 ±8.88)岁;平均病程(7.43 ±5.19)a。体针组男41 例,男20 例,女21例;平均年龄(48.91±9.24)岁;平均病程(6.89 ±4.92)a。两组患者一般资料对比,差别无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2 诊断标准

按照《实用症状体征鉴别诊断治疗学》[2]椎基底动脉供血不足性眩晕诊断标准。眩晕可为旋转性、浮动性或摆动性,自觉双腿发软,站立不稳,地面摇晃、倾斜;伴恶心、呕吐或头痛,一过性黑朦,视野缺损或复视,共济失调,平衡障碍,麻木或延髓麻痹等。症状突起,一般持续2~15 min,并在24 h内缓解,不遗留神经缺失。所有病例均经经颅多普勒(TCD)检查确诊为椎基底动脉缺血,并经头颅CT检查排除其他疾病所致的眩晕。中医诊断标准按照《中医病证诊断疗效标准》[3]。

3 试验病例标准

3.1 纳入病例标准

符合上述中西医诊断标准者;生命体征稳定,神志清能配合检查治疗,无严重的心肺疾患者;TCD检查明确有单侧或双侧椎基底动脉供血不足的存在;神经系统检查,头颅CT或MRI正常者;患者知情同意情况下自愿参加本研究者。

3.2 排除病例标准

由脑血管事件例如脑出血、脑梗死导致的眩晕者;颈性眩晕者;患者伴有其他疾病可能干扰治疗效果者;对针刺不耐受者。

4 治疗方法

4.1 头针组

以益气升阳、活血通络为治疗原则,针刺取穴为百会、四神聪、玉枕、天柱、风池。操作方法:患者取坐位,选用28号1寸的一次性无菌不锈钢毫针(吴中针灸用品厂),左手分开头发显露头皮,定位后局部用750 g/L的酒精棉球常规消毒,右手持针将针尖与头皮呈30°快速刺入,百会、四神聪沿皮刺0.5寸,玉枕、天柱直刺1寸,风池向下颌方向针刺1~1.5寸,采用捻转补法,捻转频率 >120转/min,捻转角度小于90°,得气后每穴继续行针10 s或以局部持续沉重感为度,留针4 h,期间可以活动、进食及睡眠。5次为1个疗程,共针刺2个疗程。

4.2 体针组

辨证选取肢体穴位:风阳上扰者,选穴肝俞、行间、侠溪等;痰浊上蒙者,选穴丰隆、中脘、内关、阴陵泉等;气血亏虚者,选穴血海、膈俞、足三里、气海等;肝肾阴虚者,选穴肝俞、肾俞、太溪、照海等。患者卧位,选用28号2寸的一次性无菌不锈钢毫针(吴中针灸用品厂)于消毒后直刺,深度1.5寸,采用提插捻转法进行操作,以局部持续沉重感为度,留针30 min。5次为1个疗程,共针刺2个疗程。

5 观测指标

观测治疗前后两组患者的眩晕症状发作的频率、程度、每次持续的时间等,以及两组在治疗前后进行经颅多普勒检测,观察椎动脉和基底动脉血流变化情况,以每条动脉的最高平均血流速度(cm/s)作为定量分析指标。

6 疗效判定标准

参照《临床疾病诊断依据治愈好转标准》[4]拟订。治愈:眩晕、恶心呕吐等症状及体征消失,头颈过度伸屈或侧转无不适感(恢复到发病前水平)。显效:眩晕、恶心呕吐等症状及体征消失,头颈过度伸屈或侧转时仍有眩晕及不适感,但持续时间短,可自行缓解。有效:眩晕症状间断发作,但程度较治疗前轻,发作频率较低,持续时间较治疗前短。无效:未达到有效标准者。

7 结果

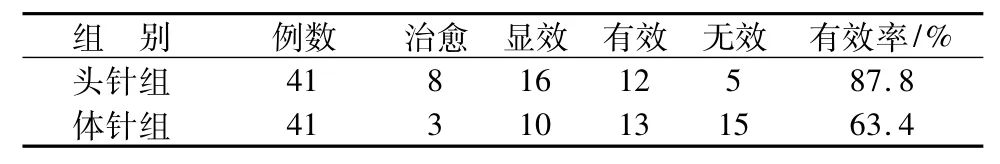

7.1 两组疗效对比

见表1。两组对比,经 Ridit分析,u=2.89,P <0.01,差别有统计学意义。

表1 两组疗效对比

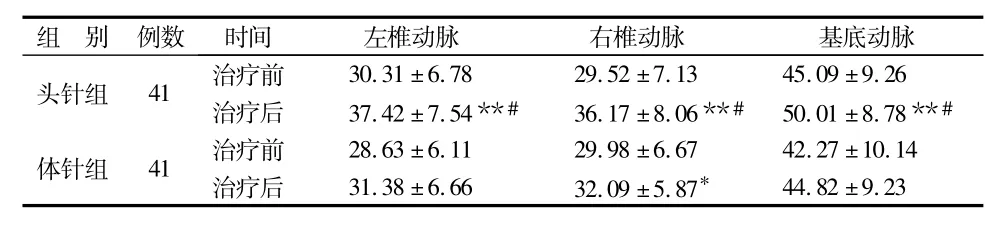

7.2 两组治疗前后TCD对比

见表2。

表2 两组治疗前后TCD变化对比 cm·s-1,±s

表2 两组治疗前后TCD变化对比 cm·s-1,±s

注:与同组治疗前对比,*P <0.05,** P <0.01;与体针组治疗后对比,#P <0.05。

组 别 例数 时间 左椎动脉 右椎动脉 基底动脉头针组 41 治疗前30.31 ±6.78 29.52 ±7.13 45.09 ±9.26治疗后 37.42 ±7.54**# 36.17 ±8.06**# 50.01 ±8.78**#体针组 41 治疗前 28.63±6.11 29.98±6.67 42.27±10.14治疗后 31.38 ±6.66 32.09 ±5.87*44.82 ±9.23

8 讨论

VBI性眩晕属中医学“眩晕”范畴,病因复杂多样,病机为本虚标实,虚实夹杂,常反复发作,故久病致瘀,或因虚致瘀,瘀阻经脉,阻碍清阳上升而发眩晕。中医学认为:脑为“元神之腑”,头是“诸阳之会”,取头部穴位治疗可调节脏腑之虚实,通调十二经气血,进而达到疏通全身经络的目的。现代医学亦认为,VBI性眩晕主要由于椎基底动脉供血不足导致脑干、小脑等部位缺血,引起前庭神经系统功能异常而出现的一种运动错觉,通过针刺头部穴位可以改善椎基底动脉供血,调整交感神经功能,缓解血管痉挛,降低血管紧张度和阻塞程度,改善脑部循环,解除肌肉痉挛而使眩晕症状消失。

百会为督脉之要穴,居一身之巅,属三阳五会之穴,有醒脑开窍、安神定志之功,与四神聪同位于巅顶部,同用可起升举阳气、健脑安神之效。风池位足少阳胆经,为手足少阳经与阳维脉的交会穴,能使气血循行于脉道,升发阳经之气血,使之上注与脑,髓海得养则头晕渐消。玉枕可益气养血,天柱可生发清阳之气,补益脑髓。诸穴配合,激发经气,调理经脉气血,改善循环,使椎基底动脉供血不足恢复。

本研究表明,头针治疗能明显改善VBI性眩晕临床症状,能使双侧椎动脉及基底动脉血液流速增加,与体针组对比,差别有统计学意义(P<0.05)。结果提示:头针治疗有较好地改善椎基底动脉供血的作用,为中医治疗VBI性眩晕提供可靠的治疗方法。

[1]郑燕鸿.醒脑定眩方联合盐酸氟桂利嗪治疗椎基底动脉供血不足性眩晕临床观察[J].北京中医药,2010,29(7):537-539.

[2]陈光亚,熊波,廖恒运,等.实用症状体征鉴别诊断治疗学[M].北京:科学技术文献出版社,2006:614-616.

[3]国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[M].南京:南京大学出版社,1994:24.

[4]解放军总后卫生部.临床疾病诊断依据治愈好转标准[M].北京:人民军医出版社,1998:202-205.