中西医结合治疗颈性眩晕32例临床观察

2012-12-11王颀

王 颀

近年来,随着计算机的普及及人们工作及生活压力的增大,颈性眩晕的发病率有明显的上升趋势,且有渐渐向中青年发展之势。一般而言,本病治疗比较困难,常用西药疗效多不够确切,且往往有较明显的副作用。笔者应用中西医结合的方法采用半夏白术天麻汤加减配合盐酸氟桂利嗪胶囊及辛伐他汀片治疗本病,取得了较为满意的疗效,现报道如下。

1 临床资料

1.1一般资料选择2010年8月~2011年6月在我院门诊治疗的颈性眩晕患者64例,均经CT或MRI证实有颈椎退行性变,或由TCD发现存在椎—基底动脉供血不足,且可排除其他原因者。64例中男35例,女29例,年龄33~81岁,平均55.6岁,年龄以50~70岁为最多,64例患者随机分为两组,即对照组和治疗组各32例,治疗组男18例,女14例,对照组男17例,女15例,两组在年龄分布、性别分布、症状轻重及病程长短方面,经统计学处理均无差异(P<0.05),具有可比性。

1.2治疗方法对照组给予盐酸氟桂利嗪胶囊及辛伐他汀片治疗,治疗组给予半夏白术天麻汤加减配合盐酸氟桂利嗪胶囊及辛伐他汀片联合治疗。半夏白术天麻汤加减方药组成:半夏、白术、陈皮、茯苓、红花各10 g,葛根20 g,丹参15 g,天麻10~20 g。水煎,分3次,温服。如有其他并发症则予对症处理,治疗4周后观察疗效。

1.3判断标准治愈:眩晕及伴发症状和体征消失,2个月内未有复发;显效:眩晕程度、持续时间均有明显改善,伴发症状和体征多数消失,2个月内发病次数比原来下降50 %以上;好转:眩晕程度减轻,持续时间缩短,伴发症状和体征部分消失,2个月内发病次数比原来下降20%~50%;无效:眩晕和其他伴随症状、体征无改善或综合改善不足20%,或症状有所加重而采用其他方法治疗的。其中前三者各自所占的百分比之和为总有效率。运用上述方法治疗4周后观察对比两组疗效。

1.4统计学处理本组数据采用SPSS 13.0软件分析软件,总有效率比较采用χ2检验,P<0.05为有统计学差异。

2 结果

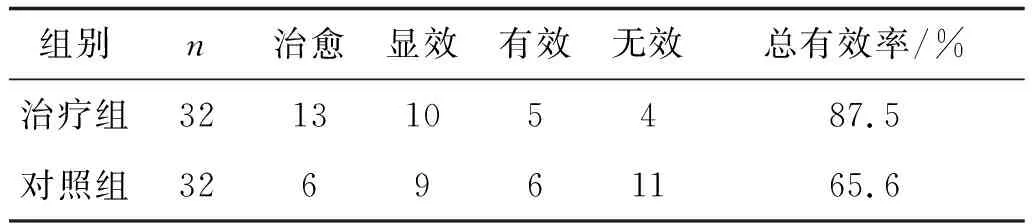

治疗4周后两组的疗效见表1。两组总有效率经χ2检验有统计学差异(P<0.05)

表1 治疗4周后两组的疗效临床疗效比较

3 讨论

颈性眩晕是临床上常见病及多发病之一,也是长期以来困扰中老年人的常见疾病之一。多由颈椎病、脑动脉硬化、椎—基底动脉狭窄、血液黏稠度增高等诸多因素引起椎—基底动脉血流量减少或血流速度下降,导致脑干前庭神经核、小脑缺血所致。临床上导致椎—基底动脉供血不足的原因很多,主要有以下几方面:颈椎曲度的改变、小关节失稳、关节的增生以及椎间盘的退变,造成颈部软组织的损伤、水肿,压迫椎动脉,引起椎动脉管腔狭窄,从而引起其供血的脑干或小脑功能障碍;椎动脉壁由交感神经纤维包绕,形成椎动脉丛,椎动脉交感神经受刺激,引起椎—基底血管痉挛,是导致椎—基底动脉供血不足的更主要原因;血液流变学的改变、血小板聚集、血液黏滞度增高导致椎动脉供血不足,而出现眩晕[1]。

颈性眩晕的机理十分复杂,常见有以下几点:血管因素,包括颅内椎—基底动脉病变及颅外椎动脉病变引起者,如血管痉挛、动脉粥样硬化、先天性血管畸形、颅外段椎动脉受到骨刺等骨性结构和周围韧带等的压迫;血流动力学改变,包括高血压、低血压等,而颈部病变无论是骨关节或是软组织及椎管内部,均可使交感神经受到刺激而致功能亢进,通过椎动脉丛使椎动脉收缩痉挛,引起椎—基底动脉功能性供血不足,导致前庭迷路缺血,产生眩晕症状。主要表现为转头时有旋转感、摇摆感、浮动感、失定位感,以至猝倒、晕厥等。

由于上述一种或多种原因致使椎—基底动脉血流灌注不足而出现眩晕等临床症状。常在诱因,如劳累、情绪激动、体位改变、气候变化等导致血液动力学改变,脑血流量下降至阈值以下时发作。当颈椎退变、钩椎关节及关节突小关节的骨质增生直接压迫椎动脉,造成椎动脉侧屈、狭窄或刺激动脉壁的交感神经引起血管痉挛,导致供血不足。另外一侧椎动脉发育不良、扭曲合并动脉粥样硬化,当头部向一侧旋转时,引起同侧椎动脉血流减少,对侧椎动脉不能代偿,诱发发作[2]。文献报道血流动力学因素在本病的发病机制中起着极为重要的作用,因此,本病的治疗应迅速改善患者的血流动力学障碍。传统药物治疗方法采用扩张脑血管、降低血液黏稠度来疏通脑部循环、改善血供[3]。

盐酸氟桂利嗪胶囊(又称西比灵)作为钙离子拮抗剂, 可阻止钙离子进入神经细胞,增加脑细胞对缺血缺氧的耐受性,稳定神经细胞膜,减少缺血缺氧后神经细胞的损伤和水肿,有效缓解脑血管痉挛而改善脑血供。但因动脉硬化、血管弹性下降及血液黏滞度增高所致的脑供血不足者,单一使用此类药物难以取得满意疗效,且往往有较明显的副作用,故临床上常常与其他药物合用,常用者有他汀类调脂药、尼莫地平、曲克芦丁、吡拉西坦等药物。

“颈性眩晕”称“项痹”,有痹阻不通之意。临床症状一般有头晕、恶心、呕吐、耳鸣、视物不清等,最突出的特点为体位性眩晕,即当改变体位尤以扭转头部时眩晕加重,严重者可发生猝倒,但一般不伴有意识障碍。本病的中医治疗一般认为可从三方面入手:一是痰浊,二是瘀血,三是肝肾阴虚。半夏白术天麻汤出自《医学心悟》,为清代名医程钟龄治痰浊眩晕之代表方,为治疗痰浊及痰热内存,致清阳不升上扰清窍而出现眩晕、胸闷、肢体麻木等症状的有效方子。它是在祛痰降浊的名方二陈汤的基础上加味而来,原方由半夏、白术、天麻、陈皮、茯苓、炙甘草、大枣、生姜组成,具祛痰化浊,清脑镇眩之功,今去炙甘草、生姜、大枣,加上具有活血化瘀作用的丹参、红花和葛根。方中陈皮、半夏、橘红化痰除湿,白术、茯苓健脾以消痰之源,天麻为治疗眩晕的要药,有平肝熄风、清眩镇惊之功,丹参、红花活血化瘀通络,葛根可解肌生津。现代药理学证实:丹参有改善微循环、抗血小板聚集、直接扩张血管作用;红花能降低红细胞压积、全血黏度;葛根具有扩张脑血管和冠状动脉的作用。三者相伍可以明显降低血液黏滞度,加速血液流动。诸药相配,相得益彰,故而收到满意疗效。

参考文献:

[1] 刘传珍,张其梅,李耀彩,等.联合应用养血清脑颗粒和西比灵治疗颈性眩晕临床观察[J].中草药,2005,10:1537.

[2] 陶庆玲,龚承友.椎—基底动脉缺血性眩晕的CTA与DSA对照研究[J].中风与神经疾病杂志,2002,19:7-9.

[3] 鲍海平,王昌,郎恩千.椎—基底动脉TIA的BAEP转颈试验研究[J].中风与神经疾病杂志,1994,11:327-328.