基于引力模型的合肥经济圈空间结构分析

2012-11-18张严玲陈晓华

张严玲,陈晓华

(1.安徽建筑工业学院 建筑与规划学院,合肥 230022;2.池州学院 资源环境与旅游系,安徽 池州 247000)

一、引言

城市是一个开放的系统,城市的发展离不开与其他城市的相互联系。构建城市群,推进跨越式发展,逐渐成为城市发展的重要趋势。2006年10月,安徽省正式提出建设以合肥为中心、以六安与巢湖为两翼的“省会经济圈”战略构想。2008年5月,省政府印发《安徽省会经济圈发展规划纲要》。2009年8月,省委、省政府制定《关于加快合肥经济圈建设若干意见》,正式将“省会经济圈”名称更名为“合肥经济圈”,并将淮南、桐城纳入其中。《安徽省城镇体系规划(2011-2030年)》划分安徽省为皖北、皖中、沿江、皖西和皖南五大片区,规划近期城镇空间结构为“一圈一带一群五区”,其中“一圈”指合肥经济圈,地处皖中片区,拟建成高新技术产业集聚地和先进制造业研发生产基地。主要包括合肥、六安、淮南、巢湖、桐城5个城市所辖地域,土地面积约3.34万平方公里。本文基于区域间相互作用引力模型测算城市间的经济联系强度,量化分析区域间的经济联系分异规律,明确合肥经济圈经济联系的空间格局,并根据横向比较,预测未来合肥经济圈经济发展趋势。

二、合肥经济圈城市经济联系测度方法

(1)经济联系测度模型——引力模型 城市与外界空间交互作用通常被抽象化,用比较简单的数学模型来模拟城市联系的实际情况。引力模型在揭示城市间要素流量方面具有一定现实应用性。利用引力模型测算出来的经济联系量是用来衡量区域间经济联系强度大小的指标,既能反映经济中心城市对周围地区的辐射能力,也能反映周围地区对经济中心能力的接受程度。英国雷文茨坦(E.GRavenstein,1880)第一个正式把牛顿模型运用到人口迁移的引力分析中,提出空间相互作用的引力模型。1946年Zipf对该模型做了深入的理论阐述。

20世纪90年代以来,国内学者开始广泛应用引力模型定量研究区域经济联系。姜海宁[1]总结了上海对外经济联系的时序特征、空间特征,并以上海为中心,划分四大腹地类型。邓春玉[2]利用城市引力和城市流强度模型,得出环珠三角各城市产业集中度和空间联系呈梯度性的结论。借鉴国内诸多学者的研究经验[3-5],本文确定引力模型如下:

Rij——绝对联系量;Fij——经济联系隶属度;Dij——i,j城市间最短交通距离(km);Pi,Pj——i,j市辖区人口(万人);Vi,Vj——i,j城市GDP(亿元)。

(2)数据选取 依据数据选取的准确性和科学性原则,人口分别选取合肥、淮南、六安、巢湖、桐城市市辖区人口。选择市辖区人口作为计算人口,原因有三:第一,城市间经济联系主要发生在市辖区,市辖区的经济活力大,具有代表性。第二,可以避免行政区划调整带来的城市规模改变的影响。2011年巢湖市撤并,将无为、和县等划出合肥经济圈的城镇体系结构,采用市辖区人口计算可以保证人口统计在时间上一致性,不受行政区划调整的影响,保证了研究结果的指导意义。第三,六安市城市规模最大,所辖县数量最多。采用城市总人口,无法真实地反映城市的情况。考虑采用所有城市经济总量统计单元与人口统计单元一致,选取的是市辖区内国民生产总值。城市距离的起讫点分别选择各市人民政府,测算其中的公路里程作为城市间的最短交通距离。数据来源取自2007年-2011年《安徽省统计年鉴》、2007年-2011年安徽省各地级市国民经济和社会发展统计公报、安徽省电子地图、安徽省交通地图册等。

三、合肥经济圈城市经济联系测度过程

(1)合肥经济圈城市经济联系测算结果与分析 根据前述的理论、方法、数据,计算2010年合肥经济圈城市经济联系强度值,即城市经济联系量,并且对城市间经济联系隶属度也进行测算。计算结果见表1。

由图1可以得出以下结论:第一,合肥扮演增长极的角色。合肥在合肥经济圈中的地位是举足轻重的,对周围地区的辐射能力强。合肥与淮南、六安、巢湖之间的经济联系支撑了整个合肥经济圈的骨架。六安接受经济中心辐射的能力最强,淮南、巢湖次之,桐城最差。第二,经济联系存在地区差异,表现在北强南弱。合肥经济圈经济联系分为南北两部分,南部经济联系明显弱于北部四个城市的联系,这与城市的经济实力有关。第三,次级城市间的横向联系弱。除淮南和六安的经济联系较为密切外,次级城市间横向联系微弱。

表1 2010年合肥经济圈各城市间的经济联系强度及隶属度情况

图1 2010年合肥经济圈各城市间的经济联系强度示意图

根据数据统计和计算结果对比,六安市虽然是安徽省地域面积最大的城市,但六安市区的经济总量不及淮南和巢湖,属于经济落后地区。但六安与合肥的公路距离最短,交通的便利为其经济联系做出巨大的贡献。可见,交通流是区域经济联系中的重要的要素之一,它对区域的发展有着至关重要的作用。

(2)合肥经济圈城市经济联系的空间格局 分别以各城市为中心,以最强联系的两城市间距离为半径画第一个圆,以次强联系画第二个圆,区域间的经济联系均存在圈层衰减规律(见图2)。其中,以合肥为中心的圈层辐射强度总和最大。辐射范围基本符合合肥经济圈的实际腹地范围。因此,合肥经济圈经济联系在空间结构上明显地表现出以合肥为中心、按照一定的圈层向外衰减的规律。合肥经济圈可以划分为核心圈层和紧密圈层两层。核心圈层以内是经济联系紧密的区域,核心圈层与紧密圈层之间是经济联系需要加强的区域。紧密圈层以外是合肥经济圈经济辐射影响的区域。

以上分析结果与合肥经济圈成长的历程是吻合的。合肥、六安、巢湖为首批合肥经济圈的成员城市,2006年首次提出省会经济圈战略构想,2009年,淮南、桐城陆续加入圈内。2011年末,定远县以观察员的身份出席了第三届合肥经济圈党政领导会商会议并申请加入合肥经济圈。定远县在合肥经济圈经济辐射影响区域内,受经济影响作用明显。定远县的主动加入是一个积极的情况,说明合肥经济圈向心力增强。

图2 合肥经济圈空间结构分析图

(2)合肥经济圈城市经济联系的空间过程 将2006年至2010年统计的指标数据代入引力模型公式,可以看出合肥经济圈发展势头良好。合肥经济圈经济联系度是逐年增长的。各城市合作联系密切,经济联系总量较2006年翻一番。从增长幅度看,2008年是个转折点。2006年至2008年,经济联系总量的增幅比较平缓。外部经济形势的好转带动内陆城市的发展,2008年以后,经济联系总量的增长幅度明显提高(见图3)。

图3 合肥经济圈2006-2010年经济总联系强度变化图

图4 各城市组合间经济联系变化(1)

图5 各城市组合经济联系变化(2)

图4和图5分别从两个侧面反映了合肥经济圈经济联系的变化情况。图4反映的是两两城市间的经济联系在时间维度上的变化,图5反映的是2006至2010年间各个组合城市的经济联系状况。从图4中更能直观地看到,合肥-六安、合肥-淮南、合肥-巢湖三组城市间的经济联系总量大,增长速度也快。另一方面,两两城市组之间的经济联系测度线未出现交叉,说明合肥经济圈内部的城市等级稳定。从图5中可以看出合肥对次级城市的带动作用最为明显,次级城市间的横向联系相对较弱。前四列反映的是各次级城市与合肥间的经济联系,后六列反映的是各次级城市间的经济联系。可以明显看出,次级城市间的横向联系总量小,增长速度也缓慢。

四、合肥经济圈空间结构优化策略

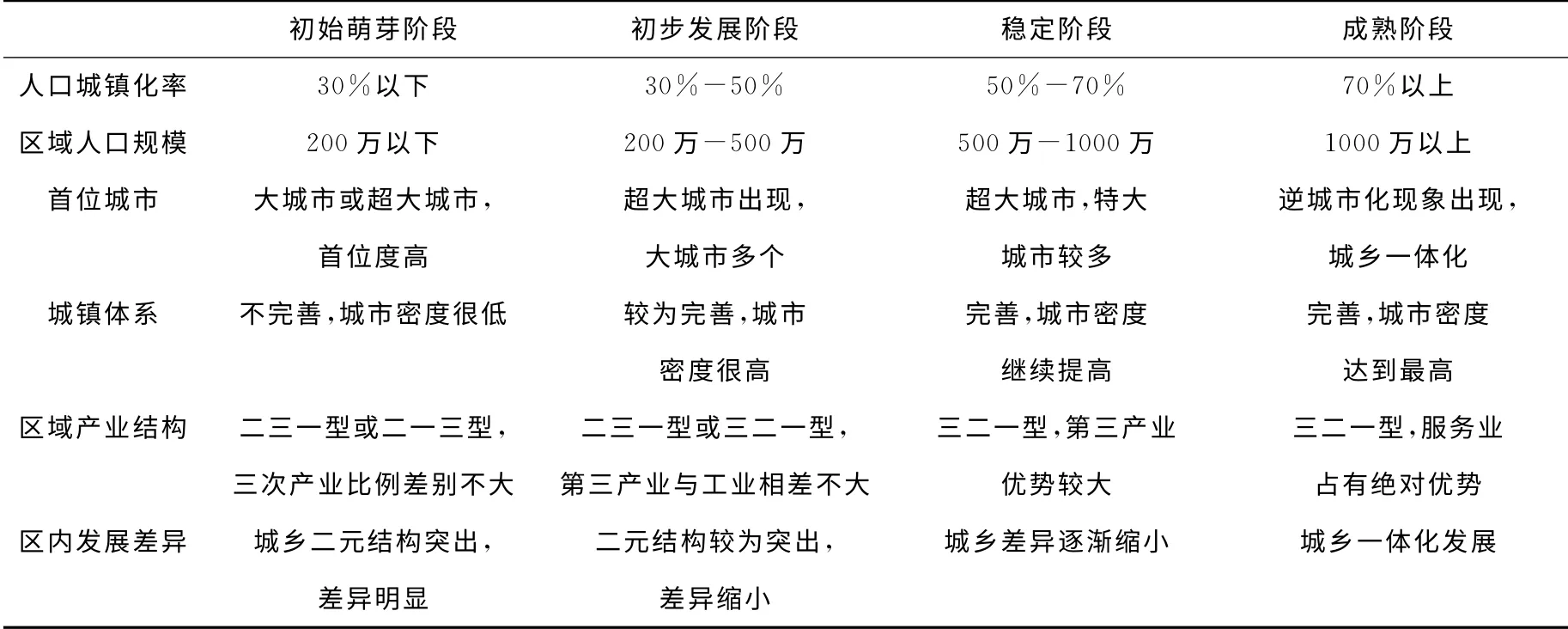

(1)合肥经济圈发展阶段的评判 城市群[6]是一个同时具有地理和经济双重属性的地域综合体。城市群存在不同发展阶段,包括雏形发育阶段,例如呼包鄂城市群、泛长珠潭城市群;快速发育阶段,例如成渝城市群、山东半岛城市群;趋于成熟阶段,例如京津冀城市群、辽中南城市群;成熟发展阶段,例如长三角城市群,珠三角城市群。张伟[7]对城市群发展阶段进行特征划分,分别从城镇化率、区域人口规模等指标将城市群的发展划分为四个阶段。合肥经济圈作为城市集群的一种,从其成长时间和发展过程判断它处于初步发育阶段。梁中等[8]认为从安徽目前已经初步形成的三个城市群来看,合肥经济圈、皖江城市群和沿淮城市群的总体发展水平都还比较低。省会合肥规模偏小,首位度也不高,覆盖和带动半径都比较小,与周边地区城市群相比,明显处于弱势地位。

表2 城市群不同发展阶段特征

(2)合肥经济圈发展模式的确定 合肥经济圈处于初步发育阶段,适用于增长极开发模式。要确定合肥经济圈的目标定位,必须要在认清城市群发展阶段的基础上进行,即要从合肥经济圈还基本处于城市集群的雏形期这个大背景出发来进行定位。也就是说,在城市集群的雏形期阶段,经济圈的发展目标定位应从低处着手,先逐步增强各中心城市的竞争力和辐射力,努力培育城市群以求初步成型,再图谋经济圈在更大的空间内发展,而不是幻想进行跨越式大发展。因此,现阶段应坚持增强合肥市的竞争力。同时,增长极开发模式并不是一味强调做大合肥,同时,实现区域公共服务和信息共享的均质化也是打造合肥经济圈的重要目的和意义所在。

五、建议策略

(1)优化城镇空间结构 促进圈层结构向点-轴结构升级。合肥经济圈包括5 市24 个县(市、区),区域面积3.34万平方公里,2011年总人口1725.91万人,分别占安徽省24%和29%。合肥经济圈已经呈现出层级鲜明的以合肥为中心的圈层空间结构。在提升合肥经济圈龙头城市、各中心城市的同时,还要重点建设环巢湖地区组成的城镇密集区及优化合淮阜蚌发展轴、合巢芜发展轴、合宁发展轴、合六叶发展轴和合桐安发展轴。这样有利于点-轴空间结构的形成,促进城镇空间组织结构的升级。

培育次级区域优先发展。在提升中心城市的同时,培育次级区域优先发展是优化城镇空间组织结构、培育区域新的经济增长点的途径。着力打造高刘-炎刘、下塘、袁庄、三河-杭埠-同大、长临河-忠庙-黄麓、郑蒲-二坝、冯井、叶集和双港-新渡等空间增长点。通过设立合肥高刘-六安炎刘空港产业区、合肥水湖-淮南山南产业区、合肥三河-六安杭埠-巢湖同大联合发展区、合肥长临河-巢湖忠庙-黄麓旅游合作区、郑蒲-二坝口岸合作区等合作方式,实现五市邻接地区的空间合作,促进城乡统筹发展。

(2)开展产业分工协作 产业发展的分工与协作是区域经济一体化的关键内容,是实现区域紧密联系的重要基础。合肥经济圈必须发挥六安的后发优势、淮南的资源优势以及巢湖接受辐射能力强的优势,以工业合作为重点,以农业合作为补充,以现代服务业合作为趋势,积极开展产业合作发展计划,促进产业集聚升级。

合肥作为圈内核心城市,将建成全国重要的先进制造业基地、高新科技产业基地。作为产业先导发展核心,合肥要带动四个副中心城市,培育四个功能完善产业发展中心。构建以京福高铁和商杭铁路沿线、沿江工业带、沿淮工业带为主的三条产业发展带,形成电子信息、汽车制造、家电、装备制造、煤电、化工、钢铁、新材料、新能源等产业集群。

支持合肥建设区域性金融中心,加快发展现代服务业,加强在金融保险、现代物流、商务会展、信息服务、科技服务、文化创新、服务外包等领域的合作。发挥巢湖长江岸线资源、淮河岸线资源以及桐城文化品牌等优势,建立旅游跨区合作机制,建设区域旅游合作空间。

(3)完善交通网络体系 影响城市间的经济联系除城市规模和城市经济实力外,重要的因素是城市间的交通网络通畅程度。交通网络通畅程度的另一个重要指标是交通对接无缝化。构建合肥经济圈要坚持交通先行。对接合肥市中心城区与六安、巢湖、淮南、桐城市中心城区交通体系的同时,关注县乡交通网络的构建。推进区域中心城市外环线及区域内城际、城县、县镇的高速路网建设,探索建立城际快速公交系统,规划建设城际轨道交通,逐步实现以合肥枢纽为中心,连接圈内各中心城区及重要功能区间的城际快速综合交通体系。

交通网络通畅程度的一个重要指标是交通畅通质量。升级交通网络体系,改造老旧基础设施,实现合肥经济圈“一小时通勤圈”的建设。省道105合肥至巢湖段改造升级为一级公路,国道206合肥至桐城段、国道312合肥至六安段升级改造、环巢湖景观大道建设、以及合裕航道升级工程将有力的推动区域空间的联系和互动。

[1]姜海宁,陆玉麟,吕国庆.江浙沪主要中心城市对外经济联系的测度分析[J].地理科学进展,2008,27(6):84-87.

[2]姜 涛.可达性在城市群交通规划中的应用研究[J].交通标准化,2009,(11):171-174.

[3]朱桃杏,陆 林.徽州古村落群旅游差异性开发的竞合分析[J].人文地理,2006,21(6):57-61.

[4]邓春玉.基于空间联系的环珠三角产业圈构建研究[J].现代城市研究,2009.(7):75-81.

[5]姚士谋,朱英明,陈振光.中国城市群[M].合肥:中国科学技术大学出版社.2006:110-138.

[6]陈群元,喻定权.我国城市群发展的阶段划分、特征与开发模式[J].现代城市研究,2009(2):77-82.

[7]张 伟.基于中部崛起的城市群发展定位研究[D].开封:河南大学,2007.

[8]梁 中,唐德善.安徽城市群的发展定位探讨[J].技术经济与管理研究,2010(5):111-114.