天津市主要海洋灾害及成因简析*

2012-11-06翟伟康徐文斌

翟伟康,徐文斌,谭 论

(国家海洋信息中心 天津 300171)

天津市主要海洋灾害及成因简析*

翟伟康,徐文斌,谭 论

(国家海洋信息中心 天津 300171)

天津市附近海域的主要海洋灾害有风暴潮、赤潮、海冰和地面沉降等几种类型。文章从天津市主要的海洋灾害及其影响入手,分析了天津市海洋灾害的特点,并从天津市的地理位置、地质、气候以及人为因素等方面,综合分析了风暴潮、赤潮、地面沉降和海冰等灾害的形成因素,并提出防灾减灾的建议。

海洋灾害;风暴潮;赤潮;海冰;地面沉降;成因

天津市位于渤海湾西部顶端,由于其地理位置、地质以及地形地貌的特殊性,天津市沿海风暴潮暴发频繁,同时伴随着赤潮和海平面相对上升等海洋灾害的影响,近岸海域海洋生态环境面临着较大威胁。随着滨海新区建设和海洋经济活动的广泛展开,海洋灾害造成的损失也日趋严重。因此,有必要探讨天津市海洋灾害的类型和特点,分析海洋灾害形成原因,以期能为天津市海洋防灾、减灾提供参考。

1 海洋灾害及其影响

天津市海域主要的海洋灾害有风暴潮、赤潮、海冰和地面沉降等。

1.1 风暴潮

风暴潮是由台风或温带气旋和冷锋的强风作用及气压骤变等强烈的天气系统引起的海面异常升降酿成的。天津沿海是世界上风暴潮最频繁暴发区和最严重的区域之一,风暴潮灾害一年四季均有发生。夏季(主要是8月和9月)有台风风暴潮灾害发生,春季、秋季和冬季均有灾害性温带风暴潮发生,尤其是2月、4月、10月和11月的温带风暴潮过程较为严重[1]。

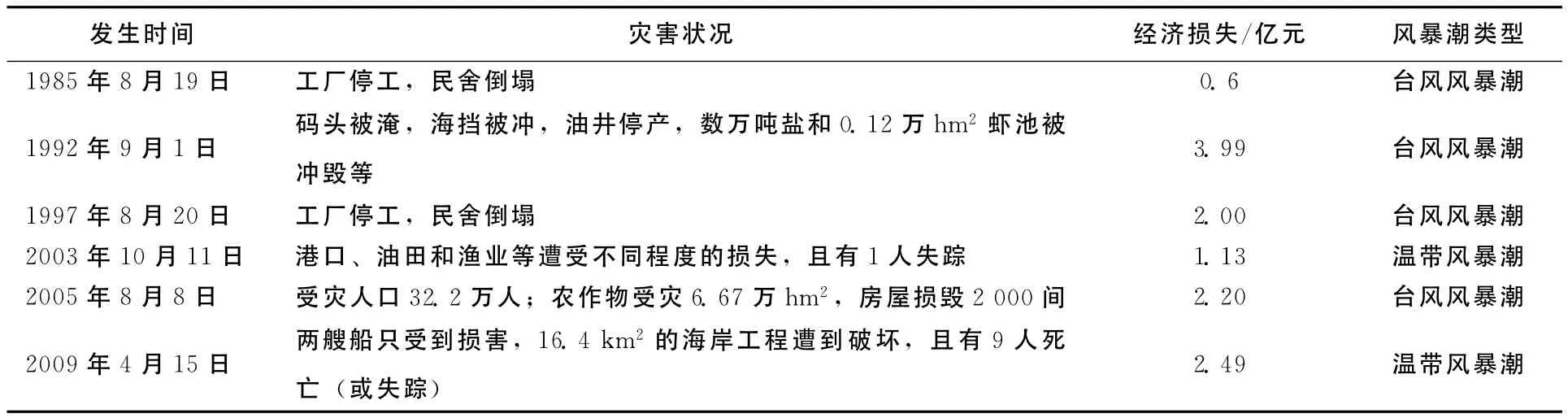

风暴潮是天津市海洋灾害最严重的灾害之一。风暴潮的爆发,掀起抗风巨浪摧毁海上船只和作业平台,破坏盐田和房屋,严重影响滨海新区经济乃至部分市区居民生活和生命财产的安全。据统计[2-3],自新中国成立以来,天津市沿海发生了数十次风暴潮灾害,其中以1992年风暴潮最为严重,风暴增水达172 cm,本次风暴潮造成的直接经济损失近4亿元人民币,另外,2003年、2005年和2009年风暴潮灾害影响也较大(表1),造成的经济损失分别达1.2亿元和2.49亿元,且引起人员死亡(或失踪)[4]。

表1 天津市风暴潮灾害发生情况表(1980—2009年)

1.2 赤潮灾害

赤潮是海洋中某一种或多种海洋浮游生物在一定环境条件下暴发性增殖或聚集而引起的一种能使局部海域水体改变颜色的有害生态异常现象。天津市海域赤潮事件开始于1977年,自此之后,天津市共发生赤潮事件数十起,尤其是近些年,赤潮事件暴发较为频繁,覆盖面积也较大。据统计[4-5],从2005—2009年,共发生10次赤潮事件(图1),平均每年发生两次,累计面积约2 130 km2,其中,2009年发生两次赤潮,累计面积超过1 000 km2,其次2006年发生3次赤潮事件,累计面积约840 km2,2008年赤潮发生次数和面积均最少,仅发生一次,累计面积约30 km2。赤潮发生时,海水水质恶化、溶解氧含量急剧下降,营养盐含量、有害物质及毒素增加,海洋经济生物大量死亡,生态平衡失调。

图1 主要赤潮事件发生的次数及覆盖面积(2005-2009年)

1.3 海冰灾害

海冰是海水在一定天气条件下大面积冻结而形成的。历史上天津市海域发生过多次海冰灾害,给沿海海域经济活动带来灾难,不过由于在全球气候变暖背景下,天津冬季气温不断升高,海冰冰情有逐年减轻的趋势[6]。

据统计,历史上渤海冰清严重的年份有1936年、1947年、1957年、1969年、1977年、2001年和2010年[4,7],其中最为严重的为1969年冬季,整个渤海几乎全被1 m多厚的海冰所覆盖,给天津市交通运输、石油开采和水产养殖带来巨大损失。据不完全统计,1969年2月5日—3月6日期间,进出天津港123艘客货轮中,有7艘被海冰推移搁浅;19艘被冰夹住不能航行,随冰飘逸;25艘在破冰船接救下始得近港;“若岛丸”等5艘万吨货轮,在航行中螺旋桨被冰碰坏;还有两艘分别被冰挤压得船体变形和货舱进水。位于渤海湾的海上石油探井封井,“海一井”平台支座的拉筋全部被冰割断,“海二井”石油平台被冰推倒海中,位于天津港码头横堤口附近的观测平台也被海冰推倒。

1.4 地面沉降

地面沉降是一种由多种因素变化引发的地表海拔高度缓缓降低的现象。1950年以来,由于严重超采地下水,天津市沿海地区普遍发生地面沉降,并形成了塘沽区、汉沽区和大港区等沉降漏斗。据统计,塘沽区自1959—2006年沉降中心最大累积沉降量分别达到3.25 m,汉沽区自1957—2006年最大沉降值达3.11 m,使得地面标高降低,防护堤高度相对降低,风暴潮灾害发生风险加大,破坏程度加重。地面沉降已经成为天津滨海地区日益加重的地质灾害之一。

2 海洋灾害特点

从天津市海洋灾害的分析中可以看出,天津市海洋灾害具有发生频繁和灾害形成因素复杂等特点。

2.1 海洋灾害发生频繁

天津市海洋灾害暴发频繁,主要表现为突发性较强的风暴潮和赤潮等。据统计,自2005—2009年天津市海域共发生10次赤潮,平均每年发生2次,其中2006年和2007年赤潮发生次数最多,每年发生3次。风暴潮灾害发生的次数增加也较明显,据统计[4],2007年温带风暴潮增水超过50 cm的有44次,其中达到或超过100 cm的有4次;2008年天津海域超过50 cm的风暴增水共51次,其中超过100 cm的风暴增水5次。不过由于防范及时以及强度小,没有造成太大破坏。

2.2 海洋灾害形成因素复杂

海洋灾害的成因是多方面的,一种海洋灾害通常是由多种致灾因素相互叠加而引起,同时由于区域独特的地理环境,灾害链的延续性比较强,一个灾害事件又常伴随一系列次生灾害发生。例如,风暴潮灾害,由于地面沉降,导致风暴潮灾害的加剧。

3 海洋灾害成因

天津市海洋灾害形成因素较为复杂,各种灾害的发生都是多种因素共同作用的结果,根据其致灾因子,主要表现为地理位置、气象和地质等自然因素以及人为因素。

3.1 风暴潮灾害形成因素

3.1.1 地理因素

天津市海域位于渤海湾的顶端,而渤海湾呈口袋状,海岸线近似为“Ω”型[8],是深入大陆的半封闭浅海,海底坡度在1/2 000左右,这种海岸地形使风暴潮能量容易聚集,非常有利于风暴潮的发展。另外,天津市滨海地区属于沿海低平原,地面坡度平缓,平原高程一般较低,平均2~3 m(大沽基面,以下同),沿岸海堤4~5 m,因而,容易受到风暴潮侵袭,使灾情加重。

3.1.2 气象因素

天津所处海域冷、暖空气活动频繁,春、秋季节多温带气旋过境;在盛夏和初秋,北上热带气旋或台风往往又影响本区。受这两种天气系统产生的持续偏东风的作用,在渤海湾这一超浅海域内极易形成1 m以上的风暴增水,导致天津市沿海风暴潮灾害的发生。如果风暴潮高峰时正和天文大潮相遇,两者的潮势叠加就会使水位暴涨,导致特大风暴潮灾害的发生[9]。

3.1.3 地面沉降因素

地面沉降不仅使沿海地面标高损失,而且导致海平面相应升高,同时,地面沉降降低了海堤的防潮能力和河道的泄洪、排涝能力,加大了灾害性高潮水位的出现几率和灾害强度。近些年来,所发生的特大风暴潮,潮高均超过了现有海堤工程的最大高度,致使潮水上岸,深入内陆,给滨海新区造成巨大的经济损失甚至人员伤亡。

3.2 赤潮灾害形成因素

赤潮是一种复杂的生态异常现象,其发生机理比较复杂,主要形成因素有以下几方面。

3.2.1 海水化学成分

随着滨海新区经济的迅速发展和人口的增加,工业废水、生活污水和携有大量陆源污染物质的地表径流排入海洋,海水中大量氮和磷等微量元素和有机营养物质的增加,导致海水富营养化,为赤潮生物快速生长繁殖提供了充足的物质基础。另外,海水盐度变化也是促使赤潮发生的因素之一[7,10-11]。

3.2.2 水文因素

渤海湾为内海海湾,水体流动较弱,波浪和潮差小,自身水体交换缓慢。随着天津滨海新区被国务院纳入国家发展规划,天津近岸海域围填海规模空前,导致海水动力条件减弱,自身纳污净化能力降低,为赤潮的发生提供了必要的水文环境。另外,天津市附近海域由于径流、海流的交汇作用,可使深层较冷但富含营养物质的海水输向表层,为赤潮生物的生长和繁殖提供了物质基础[12]。

3.2.3 气象因素

海水温度是赤潮发生的重要环境因子,20℃~30℃为赤潮发生的适宜温度范围[7]。而天津市近海表层水温的年平均水温为13.5℃,其中,1月和2月最低而稳定,平均在0℃左右;从3月起,水温很快回升,3—6月平均每月升高6℃;7月和8月较稳定,平均在27℃上下;9—12月又以每月平均7℃下降。因此天津市海域的赤潮多发生在5—10月,7月和8月是赤潮的频发期。

总之,渤海特殊的天文和气候气象条件是赤潮发生的主要因素,人类不合理的生产、排污活动则为赤潮生物的暴发提供了充足的营养物质。在有赤潮生物存在的海域,在高温、闷热和无风的条件下,当营养物质,海水理化性质和局部水文气象条件耦合到一个合适的阙值时,赤潮生物便开始暴发性繁殖和聚集,导致赤潮灾害的发生。

3.3 海冰灾害主要形成因素

天津市海域海冰灾害的形成完全归因于气象因素。

3.3.1 寒流侵袭

我国地处欧亚大陆的东边缘,渤海又是伸入陆地的浅海,海岸附近滩涂宽阔、水浅、盐度低,水温受陆地影响显著,且每年冬季都受西伯利亚寒冷空气的侵袭,且入侵所造成的长时间的持续偏低气温,导致渤海近岸海域出现局部甚至大范围的严重冰封,造成海冰灾害。3.3.2 大量的降雪

大量降雪对海面上的冰情也能产生明显影响。大量降雪有助于冰封的形成,雪降到海水中能促使水温迅速降低并增加凝结核,使结冰容易降到温度接近冰点海水中的雪,可以不被融化而直接形成“糊状冰”或“粘冰”;降到冰面上的雪,能促使海冰厚度的增加,使冰情进一步加重。冰面上的雪,能够使海冰减少对太阳辐射的吸收,从而增加海冰的厚度,延缓海冰的融化过程。

3.4 地面沉降主要形成因素

地面沉降的成因来自自然因素和人为因素两个方面。

3.4.1 自然因素

天津市属于华北平原的一部分,是华北拗陷带Ⅱ级构造单元,地壳运动以持续下沉为主。由于晚新生代以来沉积了巨厚的松散地层。地层压缩变形是造成天津市地面沉降的主要地质因素。

3.4.2 人为因素

人类活动加速了地面沉降过程。首先是全球背景下的气候变暖和海平面上升,使沿海地区的地面相对降低;其次,大量开采地下资源加剧了地面沉降,也是天津市地面沉降的主要因素。

(1)地下水开采。长期过量开采地下水是天津市地面沉降的主要因素。大量开采地下水,含水层的水头降低,上下隔水层中的孔隙水压力较高,使黏性土隔水层的水压力与含水层中的水压力的平衡状态被打破,在上覆土体压力不变甚至增大的情况下,黏土层的有效应力加大,地层受到压缩,孔隙体积减小,地面产生沉降。

(2)油气开采。在油气田区,开采油气资源也会引起地面沉降。根据大港油田的有关资料,2 500 m以下普遍出现了欠压密地层。当油气开发后,必将使流体压力降低,固体颗粒有效应力增加,使泥岩进一步固结压密,从而引起地面沉降。因此,石油天然气的开采也是引起油气田区地面沉降的因素之一。

4 结论与建议

天津市主要海洋灾害有风暴潮、赤潮、海冰和地面沉降等。海洋灾害形成原因是多方面的,包括自然因素和人为因素。自然因素主要是地理位置、地质和气候等;人为因素是人类在开发利用自然资源过程中的负面因素,主要包括近岸海洋工程、围海造地和海洋污染等。建议在海洋开发活动中一定要遵循自然规律,科学合理地开发和管理,整合海洋功能区划和环境功能区划,协调相互之间的关系,最大限度地减少其负面影响。另外,尽管目前天津市对海洋灾害的预报、监测和预警手段比较成熟,但人们对海洋灾害的意识还较缺乏。因此,建议加强海洋灾害的宣传教育,使人们具有防御灾害的意识。

[1] 吴少华,王喜年.天津沿海风暴潮灾害概述及统计分析[J].海洋预报,2002,19(1):30-35.

[2] 马振兴.天津市海洋灾害及其影响分析[J].海洋通报,2006,25(2):41-45.

[3] 房浩,李善峰,叶晓滨.天津市风暴潮经济损失评估[J].海洋环境科学,2007(3):271-274.

[4] 国家海洋局.中国海洋灾害公报[R].2002—2009.

[5] 天津市海洋局.天津市海洋环境质量公报[R].2002—2009.

[6] 邹涛,刘秀梅,梅丽杰,等.天津市海洋灾害的防治研究[J].天津科技,2004(3).

[7] 河北省国土资源厅.河北省海洋资源调查与评价[M].北京:海洋出版社,2007:668-691.

[8] 王成刚,王得军.天津市沿海风暴潮成因及防御对策分析[J].海河水利,2004(4):27-28.

[9] 张雪莹,邵荣敏,高孟川.天津沿海风暴潮的成因与防灾减灾措施研究[J].天津理工大学学报,2005(4):60-63.

[10] 邹景忠.海洋环境科学[M].济南:山东教育出版社,2004.

[11] 冯士筰,李凤岐,李少菁,等.海洋科学导论[M].北京:高等教育出版社,1999.

[12] 邹涛,叶凤娟,刘秀梅,等.天津近海赤潮发生的环境条件分析[J].海洋预报,2007(4):81-85.

“908”专项——天津市海洋资源环境可持续利用综合评价(908-TJ-17).