农民工权益保护的三方角色分析

——基于劳动关系系统论视角

2012-10-28巨英

巨英

(湖北经济学院 思想政治理论课部,湖北 武汉430205)

农民工权益保护的三方角色分析

——基于劳动关系系统论视角

巨英

(湖北经济学院 思想政治理论课部,湖北 武汉430205)

笔者试图从劳动关系系统论的角度将农民工权益受损的原因归结为其所在的整个劳动关系的非正常化,即当农民工、用工单位及政府这三个主体各自超越其角色定位、两两关系异化时,劳动关系得不到正常发展,农民工的权益必然受损。对此,我国正在逐步建立劳动关系的三方协商机制,通过对农民工调查结果的分析,本文认为当下改善农民工权益保护状况的关系在于从制度层面和主体层面摆正劳动关系系统主体的相互关系,从而确保三方协商机制的有效运行。

农民工权益;劳动关系系统;三方协商机制

实证分析是研究农民工权益保护状况的一种普遍认同的方法,然而,在此基础上对农民工权益现状的原因和对策分析却是“只见树木不见森林”,即主要从劳动关系系统的外部环境中一些独立的因素着手,如法律不完善、行政效率低下等政治因素,二元户籍制度等社会因素,农民工维权意愿和能力等个人因素,劳动力市场供求状况等经济因素等。本文试图突破寻找独立性因素的思维,从劳动关系系统出发,分析农民工权益保护状况不佳的原因,并且在此基础上探讨如何使农民工劳动关系良性运行。

一、劳动关系系统及其运行

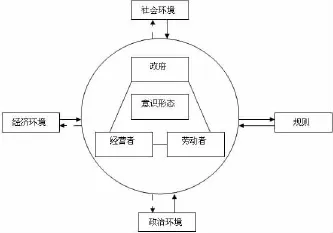

1958年邓洛普提出了劳动关系系统理论后,劳动关系系统成为分析和研究劳动关系的基本单位和分析框架。邓洛普把劳动关系当成社会大系统当中的一个子系统,这个子系统不但运行于与其它子系统相互平行但又有重叠的环境当中;同时又是一个独立的子系统,系统内部三方博弈的结果与其它系统相互影响,并且通过劳动关系系统运行或转换产出规则,使整个社会以及劳动关系子系统良性运行,具体如图1[1]P17:

图1 :劳动关系系统分析框架

资料来源:John T.Dunlop.Industrial Relations Systems.New York:Henry Holt,1958.

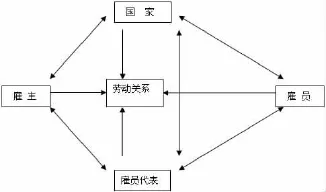

随着劳动关系的发展,分散的经营者及劳动者在不同程度上组织起来,因此劳动关系系统内部关系变得更加复杂,有学者认为,劳动关系实际上包括两个部分——市场关系和管理关系。[2]前者将劳动力看作一般商品,其价格反映了成本。由于劳动力的使用权与所有权相分离,劳动力的载体——劳动者与用工单位形成了管理关系,即工作过程当中的规则,包括工作任务是什么、如何完成工作任务、工作中的奖惩以及由谁来确定这些内容等。并且,由于作为劳动力载体的人具有一般的政治、经济和社会权利,用工单位负并不能单独确定雇佣规则。因此,劳动关系并不是单纯指经营者和劳动者之间的关系,国家承担着管理关系当中仲裁者和游戏规则制定者的角色,劳动关系双方均可直接或者通过其代表影响政府出台对一方有利的政策或法律,根据这些法律或政策,双方可共同确定工作单位当中的管理规则。具体见图2:

图2 :劳动关系

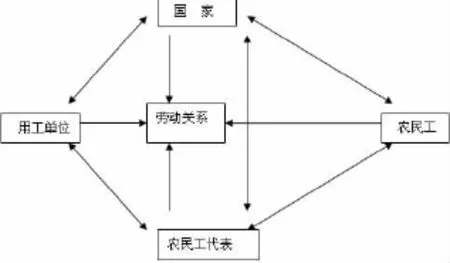

图3表明,在理想的劳动关系运行过程中,农民工与用工单位、农民工与政府、用工单位与政府均会直接接触,并且,由于原子化的个人具有分散性,工会常常成为农民工的代表。工会通过利益动员将农民工组织起来,并适时号召其成员采取集体行动以对抗用工单位。工会通过集体谈判与农民工共同确定工作规则,使双方在对抗中达成妥协。同时,工会和企业协会还拥有制度化或非制度化的渠道影响政府的劳资政策和立法。而政府也可以通过各种途径直接或间接地管理或影响劳动关系。[4]P69

然而,以上只是一个理想的模型,在具体的现实社会中,三者之间的关系已经发展到非正常化的状态。

图3 :以农民工为劳动者的劳动关系

二、农民工权益保护状况不佳的原因

从劳动关系系统论的角度可将农民工权益受损的原因归结为其所在的整个劳动关系的非正常化,农民工、用工单位及政府是这一关系当中的三个主体,各自角色定位明确、两两关系正常发展时,以农民工劳动者的劳动关系将会得到良性运转,农民工权益也得到保障。反之,当各自超越其角色定位、两两关系异化时,劳动关系得不到正常发展,农民工的权益必然受损。

(一)用工单位与农民工的关系

如前所述,以农民工为劳动者的劳动关系中也包括了市场关系和管理关系。市场关系方面,农民工的稀缺程度决定了其工资水平的高低;管理关系方面,用工单位与农民工所占有的资源、双方的组织化程度所决定的相互依赖关系是劳动关系运行是否顺畅的关键性因素。从当下的状况来看,用工单位与农民工之间存在着不对称相互依赖关系[4],这也是农民工维权艰辛的重要原因之一。

首先,双方在占有生产资料和社会资本上存在着不对称的相互依赖关系。用工单位占有全部的生产资料,对其而言,雇佣农民工(或者是劳动力成本)仅仅是其获取利润的一种投资性行为,而在其诸多的投资性行为当中,农民工只是其收益当中的一部分,这就大大降低了用工单位对农民工的依赖程度。就农民工而言,由于没有其它资源,只能出让自身的劳动控制权,因此受人雇佣对于农民工而言不仅仅表现为劳动力的价格或者说是货币意义,而更具有相当大的生存意义。现实中,资本的相对稀缺性和劳动力的相对丰富,又大大增加了农民工对雇主的职业依赖。这种对生产资料和社会资本占有的不对称性加剧了用工单位与农民工之间权力的不平等性,用工单位在雇佣农民工时即获得了劳动力的管理权力以及所附加的一些隐性权力,如劳动法规定之外直接或间接地延长劳动时间,克扣工资等,而农民工在这场交易中则失去了一部分行动的自由权以及合法外衣下的一些隐性权力,同时两者之间形成了一种不对称的依赖关系。

其次,信息占有不对称所造成的不对称依赖关系。在用工单位与农民工做出交换决定的瞬间,双方仍然处于信息不对称的状况,即用工单位并不完全了解所雇农民工的工作技能以及工作能力,可能无法定出一个与农民工能力相称的工资水平,这样用工单位可能会有一些损失;同时,农民工一方也不完全知晓用工单位所提供的劳动条件以及工作中存在的劳动风险,这样农民工也会遭受损失。

虽然存在着同样的信息不对称所造成的风险,然而,双方规避风险的能力和措施是完全不同的。现实中,为了将损失降到最低,用工单位往往利用其管理者的地位给雇员设定试用期或考核期。同时,部分私有企业往往会将那些维权意识较强、维权行为较坚定的维权者加入黑名单,让一定范围内的同行不再雇佣这些维权者。另一方面,农民工作为个体从农村进入城市打工,他们往往找不到规避信息不对称风险的方法。他们在制度上不为城市社会所接纳,而原有的社会支持网络已经失效,在企业信用等级尚未建立的当下,他们无法识别用工单位所提供的劳动条件和劳动风险信息的准确性与完整性。并且,有时农民工在知晓劳动风险的情况下鉴于自身生存状况的需要而不得不接受这种工作。

再次,双方组织化程度不对称。用工单位是组织化程度较高的经营主体,而农民工则是个体化的、原子化的交易主体。调节二者之间交易关系的是法律而不是道德。当法律不尽完善且执行力不强时,组织化程度较高的企业往往易于游走在法律的边缘,为降低企业成本而侵害农民工权益。当农民工权益受到侵害时,面对组织化程度较高的企业,他们往往没有时间、精力和能力与其进行法律抗争,无力承担法律诉讼的时间和经济成本①。当侵权程度在所承受的心理范围之内时,农民工基于个体理性,往往在寻求救济和忍受损失之间选择后者,因为维权的结果可能使其在时间和金钱方面得不偿失。

工会是协调劳动关系、维护工会会员劳动权益的重要组织。然而,其在现实中的作用却不尽如人意,很多私营企业根本没有工会,即使有,工会主席往往由企业内部人员兼任,难以起到真正维护工会会员权益之作用。更有甚者,工会尚未向农民工敞开大门,致使他们只能以个体化的存在方式来面对高度组织化的用工单位。

(二)劳动双方与政府的关系

政府是劳动关系的立法者、仲裁者和协调者。作为立法者,政府建立了劳动关系运行于其中的法律制度。政府以立法方式介入、规制和影响劳动关系,通过出台法律法规,政府逐渐规范了用工单位和劳动者的权利、义务;确立了工会和雇主组织在劳动关系中的作用,提供了劳动争端和劳动冲突的解决方式,保障了劳动双方在劳动关系系统中的权力平衡。作为仲裁者和协调者,政府的主要责任是为劳动双方提供咨询,同时协调或裁决劳动双方的争议。作为公共利益的代表,政府虽身处劳动关系系统当中,但其仲裁者和协调者的作用在于以中立者的身份居于劳动双方之上,平衡两个利益团体之间的关系,主持社会公正维护社会利益。

公共选择理论认为,政府不是社会福利最大化的推动者,而是将其看作压力集团政治偏好的提供者。[5]因此,产生租金、引起无效率的政策是理性的。[6]作为理性人的政府官员的根本追求是个人财富最大化,因此,他们不但会接受工商业者的寻租,并且会通过政策为工商业者创造租金,将其视为获取资源的廉价方式。劳动力市场的寻租活动有多种形式,包括为提高工资而施压,为创造更多租金而影响就业的院外活动等。在处于转型期的发展中国家,由于法律制度的不健全以及国家自主性较弱,极易产生政府的私利化,使政府成为个别人的寻租工具。现实当中,劳动法到了地方政府层面上,由于其与企业的目标存在冲突,也同时与政府工作人员的个体理性及个人利益相悖,其权威往往被消解。例如,轻者,企业为了规避劳动法对于员工在节假日加班发双倍或三倍工次的规定,常常以值班、节后补修等借口,名正言顺地克扣加班费的例子屡见不鲜,已成为业内公开的秘密。重者,企业只要在地方政府相关部门报备就可临时超时加班,这在现实中已是常态。

市场经济条件下,企业追求的目标是利润的最大化,而地方政府追求的则是GDP的最大化。而这二者之间恰恰是正相关的关系。于是,企业与地方政府之间有了进行合作的基础。企业需要政府的支持来获得利润的最大化,而政府需要企业的产值来获得高GDP增长。在孙立平教授看来,这就是地方政府行为的经济化和企业化,政府与企业在功能上的同构现象。GDP是衡量各级政府政绩的重要指标,地方政府政绩指标是考核政府工作绩效的依据,是地方政府公务员追逐的目标,对地方政府工作具有导向作用。以GDP作为地方政府政绩指标,已经对农民工的权益保障问题产生了诸多消极影响。片面追求增长的地方政府及其官员会千方百计地招商引资。因为执法过严会使用工单位的利润减少,甚至“赶走”他们,这样同样会使当地招商环境和财政税收等多方面受影响。所以,为了营造所谓良好的投资环境,地方政府在劳资双方的博弈中往往有意无意地偏袒资方,这使得本处于弱势地位的农民工更陷入不利的博弈地位。在法和政府目标的实施过程中,相当多的地方政府以牺牲农民工的合法正当权益来换取的增长以及更多的外资和财政收入。[7]

三、农民工权益保护的对策分析

以上对农民工权益保护的实证分析以及权益缺失的原因分析表明,农民工在劳动双方的博弈关系当中处于劣势地位。那么,如何改变这种状况值得深思。从发达国家的历史经验来看,建立三方协商机制及该机制的良好运行是保护劳动者权益的基本机制。就我国而言,自1990年全国人大常委会批准了国际劳工组织《(国际劳工标准)三方协商公约》后,已在政府的主导下逐步建立了覆盖国家、省、市、县和县级市及市辖区的三方协商机制。然而,从第三部分的分析当中可以发现,三方协商机制运行效果产不显著,劳动关系三方之间的关系并未正常化。因此,要从根本上保障农民工权益就需要该机制的有效运行,要从制度层面和主体层面摆正劳动关系系统主体的相互关系。

(一)使三方协商机制法制化

我国虽然在1990年就批准了国际劳工组织的第144号公约,而且在以后颁发的《劳动法》、《工会法》中,都有三方性机制的原则性规定,但面对日益复杂的劳动关系矛盾,三方机制的运行仅仅依靠这些原则性的规定是远远不够的。因此,加强三方协商机制的立法,制定三方机制的专门法律,使其成为劳动法律体系中的一个组成部分,对促进这一制度的建设和发展,都是非常必要和迫切的。[1]P343由于三方协商机制当中政府、雇主组织和工会是平等的主体,相关政策和法律主要是通过三个主体之间的协商来决定,因此,这一机制的法制化和制度化是保障农民工与其他两方,尤其是与用工单位之间平等地位的关系。

(二)摆正劳动关系三方主体的角色

如前所述,政府在劳动关系当中应当是“仲裁者”和“协商者”的身份,是公共服务的提供者。然而,由于政府既是公共权力的集大成者,又是国有资产的实际所有者,这就使得政府还充当了雇主的角色,甚至主导了工会的作用。这样,政府既是“裁判员”又是“运动员”。同时,由于地方政府公司化的趋势,当农民工权益与地方政府的GDP最大化目标相冲突时,政府又成为了一个有失公允的“裁判员”,这在现实中所造成的后果是行政不作为或者低效行政,对农民工而言这就是政府对其权益的漠视甚至是侵犯。因此,政府应当摆正自己的作用,在用工单位与农民工之间扮演一个中立的角色,维护社会的公平和公正。具体而言,政府在执行法律时,应当保证法律的有效实施;在制定政策时应当以平衡劳动双方利益以及适当照顾弱者为原则。同时,尽量减少对工会的干预,并引导其成为农民工的代言人。只有这样,才能使农民工在与用工单位之间的博弈当中处于平等的地位,其权益才具有了获得保护的基础。

就用工单位及其组织而言,应当具备健全的市场法律人格。用工单位需要具备法律意识、法律观念和市场经济之下的契约精神,并且在现实中严格遵守,切实承担起作为雇主的义务。由于劳动双方之间的不对称依赖关系的存在,作为强势的一方,用工单位是否具备市场法律人格成为农民工权益是否能够得到保障的直接因素。

就农民工而言,提高个人的维权意识和维权能力是其权益保护的最直接要素,这一点是不言而喻的。然而,作为原子化的个人在有组织的企业面前只能处于弱势地位。要真正改变这一状况,只有让农民工也组织起来,换言之,代表农民工的工会要真正起到作用。当下束缚工会作用的一个主要因素是其组织上缺乏独立性,公共部门(包括国有企业)当中的工会具有鲜明的行政化色彩,而私人部门当中的工会则有被雇主控制的趋势(如由企业主或其亲属担任工会主席),工会很难作为农民工的代言人与用工单位站在平等的地位上进行谈判和协商,更不必说维权了。因此,只有强化工会组织的独立性才真正能够使其成为农民工的利益维护者,为农民工的维权之路找到一个“撑腰体”。

总之,农民工的权益保障问题日益严重,实际上暴露了我国劳动关系中劳动者处于弱势地位的状况。只有让三方协商机制有效运行,三方在劳动关系运行过程中各司其职,各正其位,相互关系正常发展时,市场和社会秩序的公平公正才会随之而来。

(注:本文系湖北省教育厅思政处项目,项目编号:2010 b193)

注 释:

①根据《中国农民工维权成本调查报告》中的有关测算,农民工权益被侵害以后,如果要完成全部程序,农民工至少需要支付920元的经济成本。实际上,农民工在维权过程中需要直接支付的经济成本远远不止这元。从调查的典型个案来看,有的农民工仅仅在向劳动监察大队举报阶段就要花出几百元到上千元的交通费、食宿费、复印费等费用。

[1]常凯.劳动关系学[M].北京:中国劳动社会保障出版社,2005.

[2]Allan D.Flanders.The Tradition of Voluntarism[J].British Journal of Industrial Relations,1974-11,12(3):352-370.

[3]巨英.二战后英国劳资关系的政治分析[M].武汉:湖北人民出版社,2010.

[4]罗忆源.从劳资关系不对称谈农民工维权艰辛的原因[J].广州大学学报(社会科学版),2006.2.

[5][美]曼瑟尔·奥尔森.集体行动的逻辑[M].陈郁,等译.上海人民出版社,1995.

[6]Anne O.Kruger.The Political Economy of the Rent-Seeking Society[J] The American Economic Review,1974-06,64(3):291-303.

[7]江立华,符平.断裂与弥补——农民工权益保障中的法与政府角色[J].社会科学研究,2005.6.