裂缝性油藏微生物调剖技术研究

2012-09-15冉海涛

冉海涛

(中油吉林油田公司,吉林 松原 138000)

裂缝性油藏微生物调剖技术研究

冉海涛

(中油吉林油田公司,吉林 松原 138000)

针对扶余油田裂缝发育、油藏不均质性严重、产出液高含水、注入水无效循环严重的开发矛盾,系统开展了高性能调剖菌种提高采收率的实验研究。在JFT-001菌生理生化性能、调剖调驱机理、调剖能力及驱油效率等实验研究的基础上,选定了2个具有代表性的典型注水井组,实施了微生物调剖驱油先导性试验,累计增油4 157 t,年平均综合含水下降13.2%;在扶余油田东区12-3区块,实施了33个注水井组的工业化微生物调剖驱油试验,累计增油27 896 t,见效高峰期井组含水下降10%以上,部分单井含水下降达到30%,整个有效期内区块综合含水下降3%~6%。JFT-001菌深部调剖,施工简单方便,有效期长、环境友好、增产效果好,经济效益明显,是扶余油田在高含水期开发的一项极具潜力的提高采收率技术。

裂缝性油藏;微生物采油;调剖;矿场试验;JFT-001菌种;扶余油田

引言

扶余油田为裂缝、断层发育的构造砂岩油藏,经过多年的开发,目前已进入特高含水的开发阶段,水淹水窜严重,但是采出程度仍处于较低水平,而扶余油田具有开展微生物采油的先天优势条件[1-2]。为此,有必要在开展综合调整的同时,采取有效的堵水调剖措施,在油藏深部堵塞裂缝和水流大孔道,治理水窜[3],改善开发效果。根据微生物采油的技术特点,系统开展了室内实验研究,筛选得到了高性能菌种JFT-001,该菌种能以糖类物质为营养碳源,高效能代谢产生非水溶性高聚糖纤维素类生物聚合物;这种非水溶性高聚糖生物聚合物能够有效地堵塞储层中的高渗水流通道和微裂缝,改变储层注入水的流向,延缓地层水的舌进与指进,有效扩大注入水波及体积,提高驱油效率,动用油藏中剩余油富集区的原油,改善注入水无效、低效循环的开发矛盾,从而提高原油采收率[4-7]。

1 调剖菌种JFT-001性能研究

1.1 调剖菌种JFT-001基本特性

JFT-001菌是从扶余油田产出水中分离筛选到的自然菌,经过PCR技术鉴定为肠杆菌属(Enterobacter SP.)[8],兼性厌氧,菌体大小为1.8 μm ×0.6 μm,适宜pH值为6.0~8.5,适宜生长温度为22~42℃,油藏条件下,生存竞争能力强,在pH值为7.5、30℃、4%糖蜜营养液浓度的条件下生长繁殖,14 h后即菌种数目可增殖到1×108个/mL以上。扶余油田储层的温度、矿化度、原油性质及地层压力等油藏环境的理化条件,适宜JFT-001菌的生长、繁殖和代谢;次氯酸钠杀死杂菌和JFT-001菌的浓度分别为0.06‰和0.16‰;小白鼠经皮、经口毒性实验证实,该菌种对生物体无毒。在营养琼脂平板上培养,形成边缘呈放射状的乳白色菌落。该菌种可高效利用单糖和寡糖类碳源合成以六元氧环吡喃糖为基本单位的纤维素类水不溶性高聚糖生物聚合物,纤维素单体的分子质量为0.2~120.0×104;JFT-001菌产出的高聚糖类纤维素互相交错聚合叠加,呈现多维立体网状结构,与水分子缔结后可形成较大的水不溶性胶状体。

1.2 JFT-001菌室内模拟调剖实验

根据扶余油田储层的物性分析资料,分选粒度相近的石英砂,制作填充砂岩心模型,模拟扶余油田非均质地层,进行物理模拟实验。随着菌液和营养剂体系的注入,注入压力逐渐增高,注入混合体系3 d后,填充砂的渗透率明显下降,由3 156× 10-3μm2下降到621×10-3μm2,模型入出口端的压差上升,由注入前的 1.18 MPa上升到 3.72 MPa。说明JFT-001菌优先进入到了高渗透层,并在高渗透层产生了大量的非水溶性的高聚糖生物聚合物,堵塞了高渗透条带大的水流通道,使高渗透层的渗透率迅速下降,从而改变注入水流向,扩大了注入水的微观波及体积,达到了深层调剖的目的。

利用三维的非均质有隔层的物理模型进行驱替实验研究,模型中的高、中、低隔层的渗透率分别为563×10-3、245×10-3、94×10-3μm2,水驱结束时,高渗透层的采出程度为69.32%,中渗透层的采出程度为 37.75%,低渗透层的采出程度为16.89%;在注入JFT-001菌液和营养剂3 d后,进行后续水驱,非均质模型中的3个层的采出程度都有不同程度的提高,高、中、低渗透层的采出程度分别提高了6.20%、19.78%、25.32%,整体提高采收率16.93%,驱油效率大幅增加。通过对实验后的模型观察,生成的生物聚合物主要集中在高渗透层,也进一步说明产生的水不溶性生物聚合物优先封堵高渗透层。利用含有微裂缝的三维模型进行驱替实验研究,通过观察模型,生物聚合物主要封堵留存在微裂缝中,采出程度由单一水驱的33.85%提高到51.69%,大幅提高了驱油效率。

利用显微自动成像系统进行JFT-001菌种的微观驱油机理研究,可知JFT-001菌在岩心中主要通过注入的水相流体携代运移,优先进入连通好的大孔喉。菌种自身具有摄取食物的运动性、趋向性和吸附性,对岩石表面也具有一定的吸附性,因此,代谢产生的非水溶性高聚糖生物聚合物一般以生物膜的形式吸附在岩石表面,且随着注入量的加大,逐渐增大增厚,能够限制岩心孔隙喉道中流体的流动,改变岩心中注入流体流动的方向,提高了注入液的微观波及体积,进而提高驱油效率。

JFT-001调剖菌在扶余油田油藏的储层条件下具有良好的代谢繁殖能力,菌种代谢产生的非水溶性高聚糖生物纤维素类聚合物可有效堵塞微观高渗水流大孔道和微裂缝,限制注入水在微观大孔道内和微裂缝内的无效循环流动,缓解水淹和水窜,在储层中起到了较好的深部调剖、调驱作用。

2 调剖菌种JFT-001矿场试验

2.1 JFT-001菌先导性矿场试验

在室内系统实验研究的基础上,结合裂缝性砂岩周期性注水开发的研究成果,使用JFT-001菌种在21-23区块对21-232、21-261注水井组实施了微生物调剖驱油的先导性试验。该区块含油面积为0.215 km2,渗透率为239×10-3μm2,试验前综合含水为84%。2个注水井组日配注59 m3/d,在不改变原有注水井工作制度的情况下,使用三通阀门伴随注水连续加注JFT-001菌液和糖蜜营养液体系,注入量分别为配注水量的4%和10%,连续加注62 d。注入JFT-001菌液及糖蜜营养液15 d后,周围13口监测井先后开始见到动态反应,含水下降、产油增加。在最佳的见效期间,监测井含水率下降最大的为35.6%,最小的为8.3%。13口监测油井均检测到JFT-001菌、高聚糖生物聚合物以及目的菌所代谢的气体和有机物等,日产液总量下降到 48.1 m3/d,下降了10.3%。区块年平均综合含水率下降13.2%,单井平均日产油由0.65 t/d升至1.06 t/d。忽略递减,区块累计增油4 157 t,显示了良好的应用前景。

2.2 JFT-001菌工业化矿场试验

扶余油田东12-3区块含油面积为1.4 km2,油层埋藏深度为320~440 m,平均油层中部深度为363 m,主力油层为泉四段的扶余油层,该区块天然裂缝较为发育,多为东西向垂直张性构造裂缝,渗透率为273×10-3μm2,试验前综合含水为88.8%。东12-3区块是扶余油田东二区的主力区块,石油地质储量占东二区石油地质储量的39.3%,产量占东二区产量的40%以上,试验区的稳产水平直接影响着东二区的稳产程度。该区块储层非均质性严重,层间差异较大,各小层之间渗透率的差异非常明显,这种纵向上层间差异的存在,必然会导致注入水的单层突进,造成无效循环。区块储层非均质差异宏观上表现出韵律性,储层多年注水开发,强吸强产高含水段存在。从吸水剖面情况看,约1/3厚度不吸水,1/3厚度吸水59%;从吸水强度看,11.7%的厚度吸水强度占46.8%,存在高渗条带;从产液量分级情况看,约1/4厚度产液量占61%,1/5厚度不产液,层间矛盾较突出。区块储层在纵向上存在非均质性,在平面上表现出一定的渗透性差异,这种差异在生产井动态上表现为注入水在平面上的分布极为不均。区块储层渗透性的差异使注入水多沿高渗透带流动,从扶余油田东区检查井岩心观察结果可知,扶余油层剩余油多集中于渗透性较差的、表面粗糙的微孔隙中。东12-3区块扶余油层目前地层原油黏度约为29 mPa·s,存在着注水开发条件下含水上升快的特点,大量原油是在含水80%以上条件下采出来的。同时由于长时间水驱,原油黏度增大,受油水黏度比影响,水驱波及体积小,注入水向油井突进快。总之,东12-3区块目前所存在的问题,基本代表了扶余油田井网已完善区块水驱开发过程中所暴露出的主要问题,这些问题通过调整注水方式或加大注入量等常规的方法收效甚微,因而有必要进行进一步的研究,增大水驱波及体积,以达到最终提高原油采收率的目的。

在解决了JFT-001菌种放大发酵培养及现场推广应用的营养液来源等问题之后,优化注入工艺,对扶余油田东12-3区块33口注水井(周围151口生产井)实施了工业化矿场试验。不改变原有注水井工作制度,不采取其他任何措施,在正常注水生产的情况下,使用三通阀门伴随注水连续加注5%比例的JFT-001菌液,在注入JFT-001菌液5 d后,同样伴随注水连续加注10%比例的糖蜜营养液体系,JFT-001菌液配注比例降至2% ~3%,连续注入JFT-001菌液及糖蜜营养液体系45~90 d。整个工业化试验期间,共注入目的菌菌液4.11×103m3,注入糖蜜营养液体系1.657× 104m3。试验后油井产气量增大,产出气中CO2组分含量由3%~6%增至12%~25%,产出液中的有机质含量由10~60 mg/L增至100~1 000 mg/L,产出液的pH值由7.7降至5.1。图1为工业化试验区的生产曲线。整个工业化试验见效期内,试验区整体产液量较实施微生物调剖试验前平均下降13.1%,综合含水下降3%~6%,产油量平均增加20.6%,个别油井在明显见效期时综合含水下降幅度接近30%,产油量增加2倍,整个区块单井平均日产油由1.07 t/d上升到1.29 t/d,忽略递减,目前累计增油27 896 t,少产水14.8×104m3,投入产出比为1.0∶3.9,注入水无效循环得到有效控制,经济效益明显。实施微生物驱之后,区块水驱规律曲线发生明显偏移,开发状况变好,通过目前区块的生产情况,进行微生物试验前后水驱规律曲线对比,可评价井组阶段提高采收率11.23%。工业化试验与方案设计相比,取得了较好的开发试验效果,达到了方案设计指标。

图1 工业化试验区生产曲线

2.3 JFT-001菌矿场试验效果评价

2.3.1 区块纵向矛盾得到有效控制

微生物调剖试验前后监测14-04.21井、14-3.1井吸水剖面数据的变化情况,结果见表1。可见实施微生物调剖后,注水井的吸水剖面发生明显的变化,原来的强吸水层段,吸水减弱;原来的弱吸水层段,吸水增强。以监测井14-04.21井为例,在微生物调剖前,配注的5个层段中仅有Ⅳ、Ⅴ2个配注层段吸水,并且这2个层段都处于杨大成子油层,与该井相对应生产井的主力油层—扶余油层根本没有能量的补充。在实施微生物调剖后,该井的吸水剖面明显得到改善,Ⅰ、Ⅱ2个原来不吸水的主力层段开始明显吸水,相对吸水量由微生物调剖前的0增加到53.23%,说明实施微生物调剖后,试验区纵向矛盾得到了有效缓解,原来不吸水的主力层段的能量得到了有效的补充,注入水无效循环、单层突进的矛盾得到了一定的控制,各配注层段的层间吸水矛盾得到了明显改善。

2.3.2 区块平面矛盾得到了有效改善

微生物调剖试验前后示踪剂监测显示,试验后示踪剂推进速度明显变慢,产出浓度降低,除13%的监测井未检出示踪剂外,55%的监测井延迟检出,32%的监测井新检出,油水井注采敏感程度发生明显变化。微生物菌种首先进入到储层中连通性较好的、水洗程度相对较高的高渗透条带,一旦微生物代谢的高聚糖生物聚合物达到一定的浓度,将对高渗透水流通道起到明显的封堵作用,致使微生物调剖试验后示踪剂的峰值明显降低,见剂时间滞后。注入菌液和营养液体系后,注水井注入压力明显增大,部分生产井产液量发生明显变化,佐证了高聚糖生物聚合物的产出及其有效的堵水调剖作用,在横向平面上吸水剖面得到了有效的调整。

表1 监测井14-04.21和14-3.1试验前后吸水剖面变化情况对比

2.3.3 有效改良了油藏的微环境

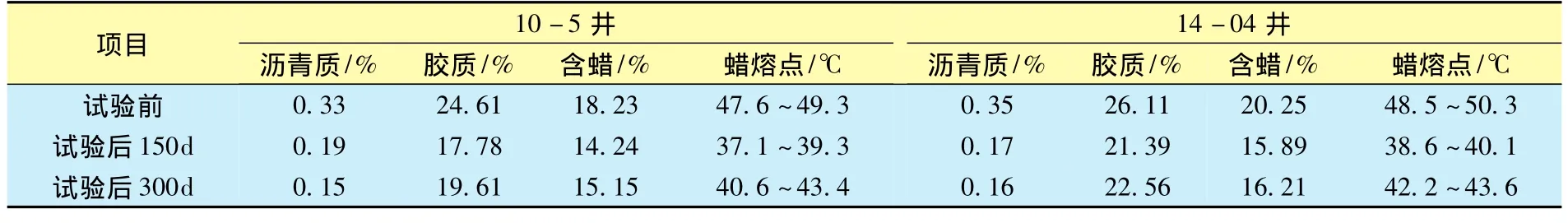

实施微生物调剖试验后,生产井产出的原油中的胶质、蜡含量以及原油黏度明显降低,数据见表2。说明在注入JFT-001菌液后,一方面,菌种代谢产生的水不溶性高聚糖生物聚合物封堵了高渗水通道和微裂缝后,扩大了注入水的波及体积,注入水原来未波及到的相对较轻质的剩余原油被驱动采出;另一方面,在注入菌液及营养液体系后,改变了油藏原有原生菌群结构,激活了部分内源功能微生物菌群,以原油为碳源进行代谢,使原油组分和物性发生了一定改变,改良了油藏微环境,使剩余油更容易被采出。

表2 JFT-001菌矿场试验前后原油组分变化分析数据

3 结论

(1)JFT-001菌在扶余油田储层中生存竞争能力强,高效产出水不溶性高聚糖纤维素类生物聚合物,优先封堵高渗透层和微裂缝,可起到良好的深部堵水调剖作用。

(2)该项技术不需对注采系统和地面处理系统进行整改,不需改变油水井工作制度,只需增加菌液放大培养系统,施工简单方便,环境好,有效期长,降水增油效果好,经济效益明显。

(3)以JFT-001菌种为目的菌的MEOR调剖调驱技术能有效缓解扶余油田高含水期开发的注入水低效、无效循环的矛盾,可以作为扶余油田高含水期开发稳产上产的主要技术之一。

[1]吴伟,华树常,高海龙,等.扶余油田二次开发探索与实践[J].特种油气藏,2009,16(5):67-70.

[2]黄春霞,段伟,王柏利.扶余油田微生物现场吞吐试验研究[J].大庆石油地质与开发,2000,19(6):34-37.

[3]赵传峰,姜汉桥,王佩华,等.裂缝型低渗透油藏的水窜治理对策——以扶余油田为例[J].石油天然气学报,2008,30(6):116-118.

[4]吕振山,王利峰,等.扶余油田微生物堵水调剖矿场试验[J].大庆石油地质与开发,2002,21(5):48-53.

[5]程海鹰,王冷,张津,等.油藏微生物生长与繁殖对多孔介质渗透率的影响[J].特种油气藏,2010,17(2): 98-100.

[6]曹晶,许耀波,宋渊娟,等.低渗透裂缝性油藏微生物调驱室内研究[J].特种油气藏,2009,16(4):71-73.

[7]纪海玲.微生物调剖技术的初步试验研究[J].特种油气藏,2003,10(5):88-89.

[8]张巍,吕振山,邸胜杰,等.PCR技术及其在微生物采油中的应用[J].特种油气藏,2006,13(2):70-73.

编辑 王 昱

TE357.9

A

1006-6535(2012)05-0124-04

10.3969/j.issn.1006-6535.2012.05.031

20120115;改回日期:20120602

中油吉林油田公司“扶余油田二次开发研究”项目部分研究内容(JY08065)

冉海涛(1977-),男,工程师,1999年毕业于南开大学生物化学专业,现为中国地质大学(武汉)在职硕士研究生,主要从事三次采油方面的研究。