延长油田南沟区块开发历史数据恢复及应用

2012-09-15孙来喜袁少民邓虎成

孙来喜,袁少民,邓虎成,李 丽,王 博

(1.油气藏地质与开发工程国家重点实验室 西南石油大学,四川 成都 610059; 2.成都理工大学,四川 成都 610059;3.中油大庆油田有限责任公司,黑龙江 大庆 163712; 4.中油长庆油田分公司,陕西 西安 710018)

延长油田南沟区块开发历史数据恢复及应用

孙来喜1,2,袁少民3,邓虎成2,李 丽2,王 博4

(1.油气藏地质与开发工程国家重点实验室 西南石油大学,四川 成都 610059; 2.成都理工大学,四川 成都 610059;3.中油大庆油田有限责任公司,黑龙江 大庆 163712; 4.中油长庆油田分公司,陕西 西安 710018)

延长油田南沟区块开发过程中主要记录了部分井的初期月产油量、现阶段日产油量和累计产油量数据,缺乏产水、压力及投产时间等部分数据,地下储量动用程度及压力场不明,给后期开发调整带来困难。依据油藏弹性能量开发递减规律,按照阿尔普斯递减模型,将各井累计产油量劈分到历史阶段,再利用油藏数值模拟,采取定产油量方法进行参数拟合、确定产液量,从而确定地层压力。通过部分资料井的检验证明恢复历史数据的有效性。利用恢复的历史动态数据和数值模拟剩余油分布,部署优化油藏开发方案,达到提高油藏开发效果目的。

历史数据恢复;数值模拟;地层压力;剩余油;井网优化;延长油田

引言

延长油田南沟区块是采用天然能量进行开采的低渗砂岩油藏。由于油水同层,现阶段含水率很高,油藏只部署了采油井网,没有注水井,为此进行注采井网调整研究。油藏自20世纪80年代开始投入开发,2005年进入大规模开发阶段。因为历史原因,南沟区块只有部分井有初期单井月产油量数据,部分井有投产年份数据。全部生产井自2010年2月以后的日产油、日产水数据以及累计产油数据。进行下步调整的基础是恢复油藏开发全过程的历史生产数据,在验证恢复历史数据正确的情况下,进行油藏地层压力、剩余油分布及油藏开发井网调整研究。

1 历史数据恢复

1.1 递减规律分析

图1 南沟低渗透油藏产量递减规律示意图

研究区为采用地层能量开发的低渗-特低渗透砂岩油藏,储层非均质性弱,沉积相砂体展布均匀。由于从未进行注水开发,因此整个油藏生产井递减规律具有较强的一致性。根据研究区低渗透砂岩油藏天然能量生产数据统计规律[1]可知(图1):1~12个月为快速递减期,在这一期间随着开发时间推移,地层压力和产油量都快速下降,呈指数型递减;12~36个月期间,随着开发的继续进行,地层压力经历了前期的快速下降之后,下降速度有所减缓,产油量下降趋势与地层压力下降同步,这一期间,产油量呈双曲型递减;生产36个月以后,油藏产油量递减率基本上都达到0.226 29,按照调和递减计算产油量。这个时期地层压力和产油量继续下降,但是下降速度变得更加缓慢,随着时间的推移,在48~54个月后逐渐趋于平稳。

1.2 劈分过程研究

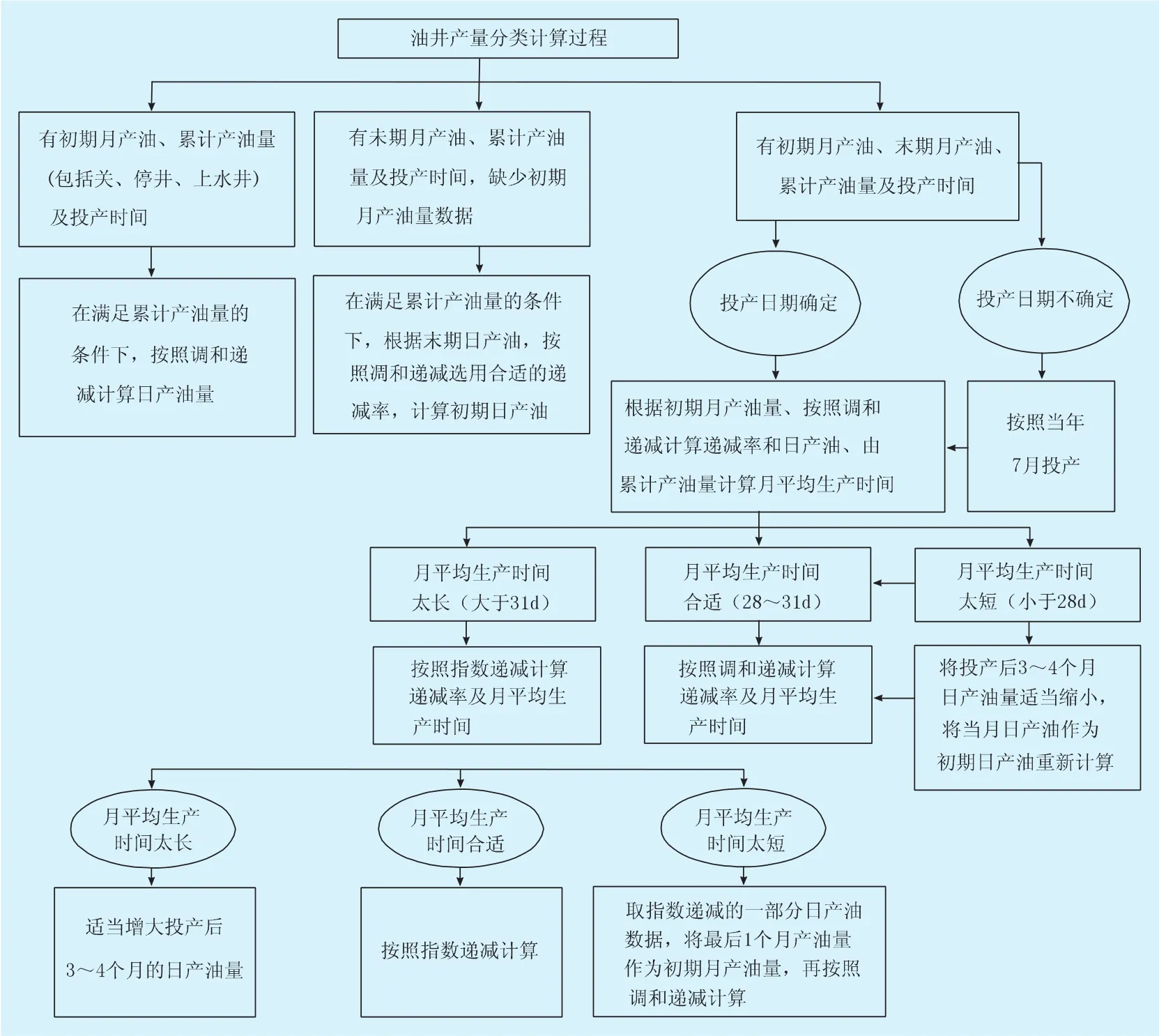

根据已有数据,按照不同阶段的递减规律,针对不同数据,拟定劈分流程(图2)。

图2 南沟区块生产井产油量劈分流程

1.3 历史数据恢复过程

按照图2所示,依照单井历史数据缺失的4种类型进行数据恢复。

(1)有初期月产油量(初期月产油/第1个月生产时间=初期日产油量)、末期日产油量数据和累计产油数据,缺少投产时间、中间生产期间历史日产油量数据:采用定生产时间为当年7月开始(由于缺少数据的生产井较多,按照加权平均法取1 a的中间值,以达到误差对累计产油量影响最小)和定递减阶段的方法。

(2)有末期日产油量数据和累计产油数据,缺少投产时间、投产初期月产油量数据和中间生产期间历史日产油量数据:定生产时间为当年7月开始、定初期日产油量和定递减阶段的方法。

(3)有投产时间、末期日产油量数据和累计产油数据,缺少投产初期月产油量数据和中间生产期间历史日产油量数据:采用定初期日产油量和定递减阶段的方法。

(4)有投产时间、初期月产油量、末期日产油量和累计产油量数据,缺少中间生产期间历史日产油量数据:采用定递减阶段的方法。

按照图2中劈分流程,采用投产初期呈指数递减规律、中期呈双曲递减规律和末期呈调和递减规律[1](递减率达到0.226 29),进行历史数据计算。在满足递减规律的情况下,不断调整图2中各个阶段中递减计算公式中的递减率和递减时间,直到3种递减规律计算恢复所得历史数据之和与累计产油量相吻合为止,完成单井整个生产阶段缺少部分的历史数据恢复过程。通过这种办法恢复得到了研究区168口生产井完整历史过程开发动态数据。

1.4 历史拟合

按照递减规律劈分计算所得,进行产液量、产油量、含水率历史拟合(图3)。实际结果表明,拟合效果较好,具有相当高的一致性。由于采用定产油量拟合,因此产油量拟合曲线完全吻合;产水量和产液量的拟合度也比较好,说明反演计算所得数据真实可靠。证明历史动态数据恢复所选择的计算方法是适合且正确的。

图3 井区拟合参数与历史参数对比

2 恢复历史数据的应用

2.1 合理地层压力研究

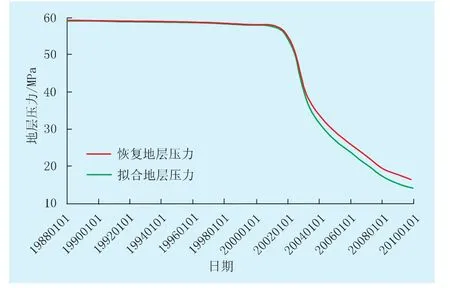

地层压力过高或者过低都会影响油田的采液速度和最终采收率。地层压力的影响因素包括:累计产油量、累计产水量、累计注水量及油、水、岩石的物性(压缩系数、体积系数)[2-3]。长2油藏的合理地层压力综合取值为4.8 MPa。根据恢复所得历史数据,拟合油藏开发历史[4-5],得出模拟地层压力曲线(图4),与油藏地层压力变化规律吻合较好。

2.2 剩余油分布研究

根据恢复所得历史动态数据进行油藏数值模拟[6-8],根据影响平面储量动用的因素(储层非均质性、注采井网完善程度、区域注采结构差异、油藏构造对开发效果的影响),纵向储量动用状况等因素,得出储层剩余油分布以及剩余地质储量分布等(图5)。南沟区块长223层展布稳定,厚度小,渗透率低,生产过程中影响因素相对较少。总体上看,储量动用最好的区域是中部区域,而北部和南部储量动用差,中部的综合含水低,而周边区域综合含水较高。

图4 南沟区块模拟计算地层压力变化曲线

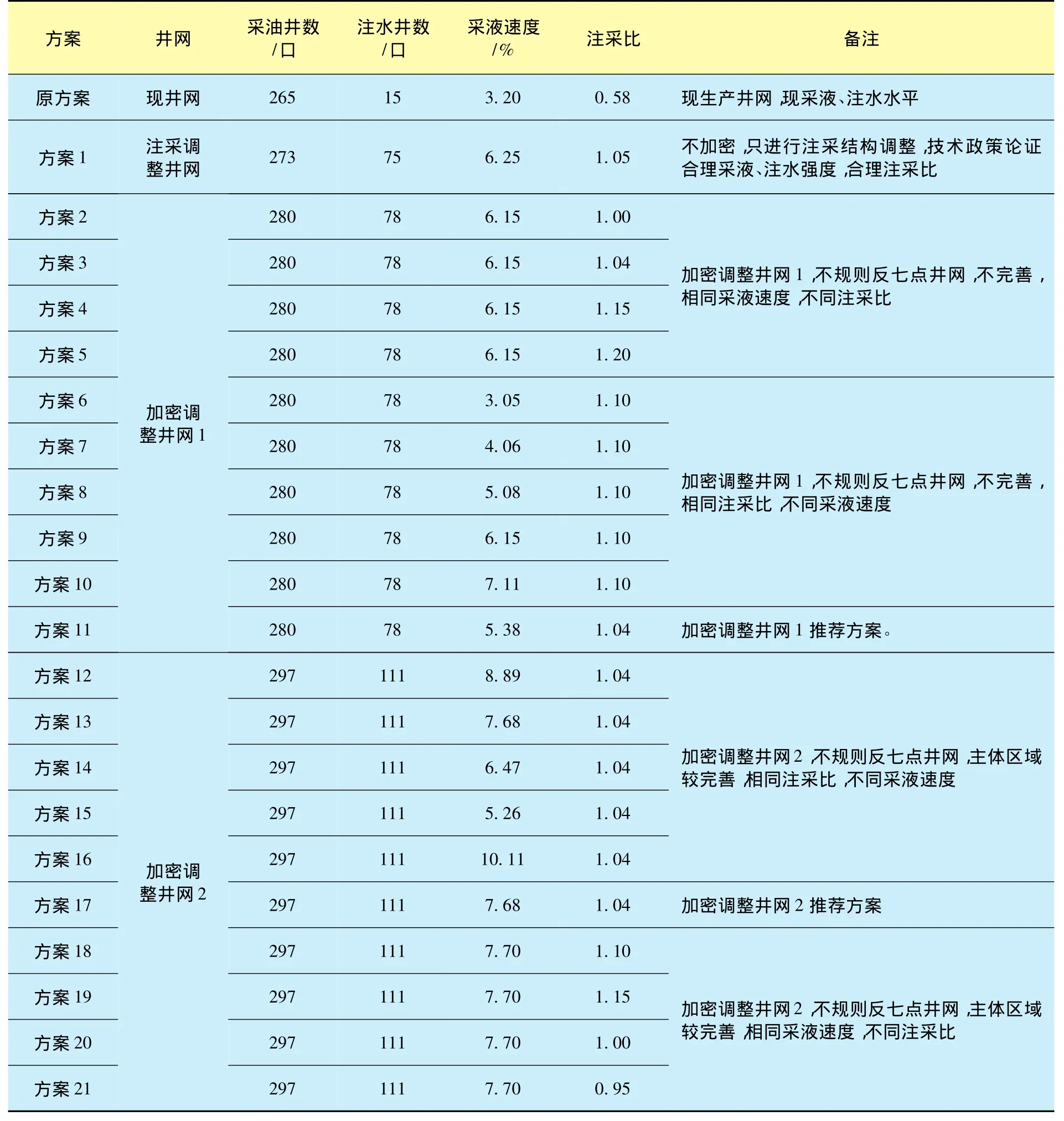

2.3 井网优化研究

调整加密井网共有2套,21个开发方案(表1)。采用反七点注采井网开发,在相同采液速度下,注采比越大,采出程度越低,地层压力恢复越快,累计产水量越大,综合含水高[9-14]。综合考虑产液量、产油量、注水量、地层压力及采出程度,认为注采比为1.04∶1.00对应的开发效果较好。在相同注采比下,采液速度越大,采出程度越高,地层压力恢复越快,地下亏空减小,累计产水量越大,综合含水高。综合考虑产液量、产油量、注水量、地层压力及采出程度可知:①加密井网1采液速度为5.08%(方案8),对应的开发效果较好,预测到2050年底,采出程度为20.4%;②加密井网2采液速度为7.687%(方案17),对应的开发效果较好。预测到2050年底,采出程度为25.17%。

图5 南沟区块长2层2010年2月剩余油储量分布

表1 南沟区块2区各类方案汇总

对比2个加密调整井网采油量,加密调整井网2比井网1采出程度提高3.77个百分点。推选加密调整井网2的方案17(图6)。

图6 加密调整井网2不同方案采油量预测曲线(方案13~17)

3 结论

(1)南沟油藏为依靠天然能量开发的低渗透砂岩油藏,产油量递减规律符合阿尔普斯递减规律,按照数据恢复流程,根据缺少数据不同类型,采用不同的数据恢复方法,恢复得到油藏整个开发过程的生产动态数据。

(2)历史参数拟合(产液量、产油量、含水率及地层压力等)具有较好的拟合程度,证明和恢复所得历史数据的可靠性。

(3)根据恢复的数据进行地层压力、剩余油分布以及油藏开发井网优化研究,结果符合地层压力变化规律,掌握了油藏剩余油分布规律,最优井网调整推荐方案为采液速度为7.687%,注采比为1.04。

[1]姜汉桥,姚军,姜瑞忠.油藏工程原理与方法[M].东营:中国石油大学出版社,2006:246-257.

[2]刘德华,孙敬.利用生产动态资料确定合理地层压力[J].石油天然气学报,2009,31(3):119-121.

[3]张永梅.高注采比下地层压力变化原因分析[J].油气田地面工程,2009,6(28):83-84.

[4]闫霞,李阳,姚军,等.基于流线EnKF油藏自动历史拟合[J].石油学报,2011,32(3):495-499.

[5]王涛溪,孙彭光,姜永,等.八面河油田莱5-4块剩余油分布规律研究[J].石油天然气学报,2011,33(6): 291-293.

[6]厄特金T,阿布卡森J H,金G R.实用油藏模拟技术[M].张烈辉译.北京:石油工业出版社,2004:590-662.

[7]吴畏.苏德尔特油田潜山油藏数值模拟研究[J].特种油气藏,2011,18(2):82-84.

[8]范姝.注采压力系统及合理注采比研究的一种方法[J].断块油气田,2009,5(16):72-74.

[9]周锡生,穆剑东,王文华,等.裂缝性低渗透砂岩油藏井网优化设计[J].大庆石油地质与开发,2003,4 (22):25-31.

[10]李道品,罗迪强.低渗透油田的合理井网和注采原则——低渗透油田开发系列论文之二[J].断块油气田,1994,1(5):12-20.

[11]Holditch S A.The optimization of well spacing and fracture length low - premeability gas reservoirs[C].SPE7496,1978:12-24.

[12]曹仁义,程林松,薛永超,等.低渗透油藏井网优化调整研究[J].西南石油大学学报,2007,29(4):67-70.

[13]刘义坤,王亮,王福林.数值模拟技术在塔中4油田井网调整研究中的应用[J].岩性油气藏,2010,22 (1):119-121.

[14]邹存友,韩大匡,盛海波,等.建立采收率与井网密度关系的方法探讨[J].油气地质与采收率,2010,17 (4):43-47.

编辑 孟凡勤

TE311

A

1006-6535(2012)05-0115-05

10.3969/j.issn.1006-6535.2012.05.029

20111117;改回日期:20120112

教育部博士点基金“断层共生裂缝形成机理研究”(20105122120006)

孙来喜(1965-),男,副教授,1989年毕业于成都理工大学(原成都地质学院)石油地质专业,2005年毕业于西南石油大学油气田开发工程专业,获博士学位,现从事储层开发地质、油气田开发及油气藏数值模拟方面教学及研究工作。