淮河干流蚌埠段河道整治工程效果分析

2012-09-06刘玉年虞邦义

刘玉年,虞邦义,倪 晋

(1.水利部淮河水利委员会,安徽 蚌埠 233001;2.安徽省·水利部淮河水利委员会水利科学研究院,安徽 蚌埠 233000)

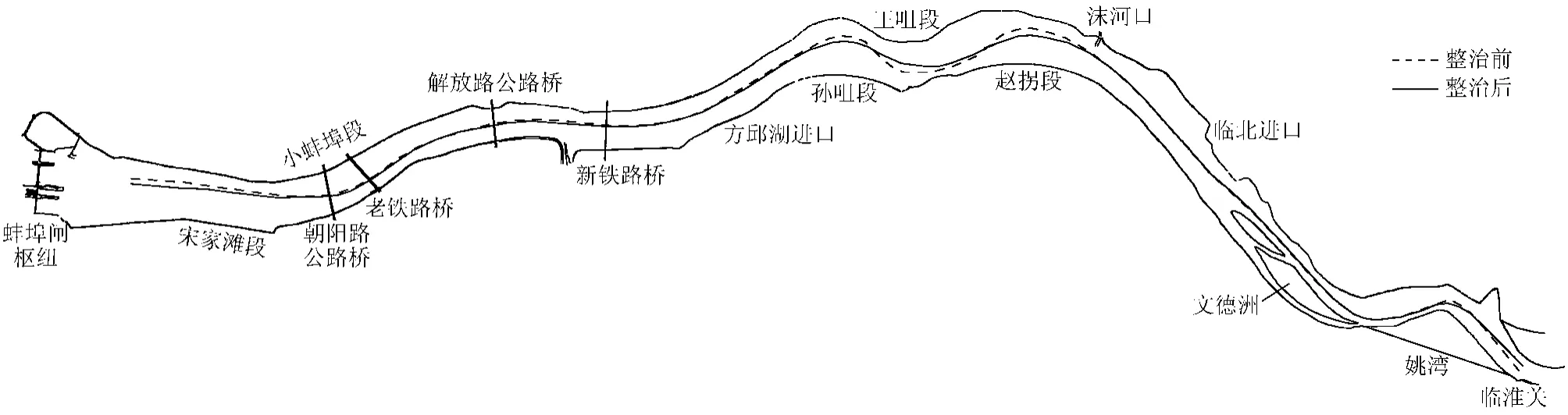

淮河干流蚌埠段上起蚌埠闸,下至临淮关,河道全长约39km。河段南岸为丘陵岗地,筑有蚌埠城市防洪圈堤,北岸为淮北平原,由淮北大堤保护。在淮北大堤和南岸岗地之间,分布着方邱湖、临北段两处行洪区[1],总面积为105.6km2。淮河干流蚌埠段河道弯曲,河道主槽与滩地均较窄,堤距小,跨河建筑物较多,是涡河口以下主要的阻水河段。蚌埠段的河势如图1所示。

蚌埠闸至方邱湖进口段属顺直微弯河型,平均主槽宽度在550m左右;方邱湖进口至沫河口段由孙咀段、王咀段和赵拐段3个连续反向弯道组成,属弯曲河型,平均主槽宽度在500m左右;沫河口至文德洲上游属顺直过渡型;文德洲进口至姚湾段属分汊(江心洲)河型,主槽平均宽度增至 800m左右;姚湾至临淮关段属弯曲河型,主槽宽度又逐渐缩窄为350m左右[2-4]。为确保淮北大堤和蚌埠市城市的防洪安全,需要对蚌埠段进行整治,扩大过洪断面,增加泄洪能力[5]。

图1 淮河干流蚌埠段河势

截至2010年,蚌埠段已陆续实施了大量的整治工程,主要包括宋家滩疏浚扩挖、小蚌埠退堤切滩、吴家渡至方邱湖进口退堤疏浚、方邱湖进口至临北进口退堤疏浚、姚湾段退建、临北缕堤梅家园段退建及清障等,工程的具体位置见图1。工程经历了2003年和2007年两场大洪水的检验,为总结经验和进一步推进治淮工作,需要对已实施工程整治效果进行评价和分析[6]。本文通过建立一维和二维水动力学数学模型,对蚌埠段整治后的效果进行分析计算,并与整治前进行对比分析,以供进一步治理淮河参考。

1 数学模型的建立与验证

以1992年实测地形作为整治前地形,以2008年和2009年复测断面结合姚湾段退建工程作为整治工程完成后的现状计算地形[7-9],分别建立一维、二维水动力数学模型,以对比整治前后典型年的洪水位、行洪能力、流速及流态的变化,从而对河道整治工程的效果进行分析。

1.1 一维水动力数学模型

1.1.1 模型的控制方程

描述明渠一维非恒定水流运动的基本方程为一维Saint-Venant方程组:

式中:t为时间;x为河道沿程坐标;Q为流量;Z为水位;A为过水断面的面积;B为水面宽度;g为重力加速度;q为旁侧入流流量;vx为入流沿水流方向的速度;K为流量模数,其计算式为

式中:n为河道糙率系数;R为水力半径。

1.1.2 定解条件

初始条件:给定初始时刻所有断面Q和Z值。非恒定流数值计算表明,初始条件对于计算的初期阶段会显示影响,但这种影响将随着计算时间的延伸逐步消失。

边界条件分3类:①水位边界条件:边界处水位Z=Z(t);②流量边界条件:边界处流量Q=Q(t);③水位-流量关系边界条件:边界处Q=f(z,t)给定。

1.1.3 验证计算

方程组(1)属于二元一阶双曲型拟线性方程组,采用有限差分法求数值解。首先将河道分割为一系列的小段(单元),在每一小段运用普莱斯曼格式将基本方程予以离散,将微分方程转化为代数方程进行求解[10-11],此方法计算稳定性好,能适应不同空间步长。选取2007年和2008年洪水资料进行验证计算,其中2007年蚌埠闸下、吴家渡瞬时计算水位过程线与实测水位过程线比较见图2。

图2 蚌埠闸下和吴家渡2007年洪水水位验证

从图2可以看出,蚌埠闸下、吴家渡计算水位过程与实测水位过程一致性良好,峰值水位计算值与实测值之间的误差也不超过5cm,因而该模型模拟的成果可用于蚌埠段一维水动力学的模拟计算。

1.2 二维水动力数学模型

1.2.1 模型的控制方程

对于水平尺度远大于垂直尺度的河道水流,流速等水力参数沿垂线方向的变化较之沿水平方向的变化要小得多,此时可以略去这些量沿垂线方向的变化,并假定压力沿水深服从静压分布,将三维流动的基本方程沿水深进行积分,即可得到沿水深平均的平面二维水流的基本方程组:

式中:H为水深;ξ为自由面相对高度;u,v分别为笛卡儿坐标下x,y方向的速度分量;Γφ是有效黏性系数;f Hu和f Hv为考虑地球自转引起的科里奥利力(Coriolis)的作用,f为科里奥利力系数,f=2ω sin Ψ,其中 ω为地面自转角速度,Ψ为当地纬度,分别为底部切应力在x,y方向的分量;τsx,τsy分别为表面风应力在x,y方向的分量,本文计算暂不考虑风应力影响,令 τsx,τsy为零。

1.2.2 定解条件

初始条件:给定初始时刻计算域内所有计算变量(u,v,ξ)的初值。

边界条件:包括入流边界、出流边界和固壁边界。

a.入流边界:给定上游来流过程Q,进口各控制点的流速由曼宁公式近似得出:

式中:uj为进口断面节点纵向流速;R为水力半径;hj为进口节点处水深。

b.出流边界:给定下游控制水位,出口各控制点流速u,v给出充分发展的条件,即沿出口法线方向的流速梯度为零。

c.固壁边界:近壁区因为分子黏性较大,雷诺数较低,为避免在壁面处加密网格,通常采用壁面函数法和滑移边界来处理近壁处的流速。壁面函数法[12]通过一组半经验公式直接将壁面上的物理量与湍流核心区内待求的未知量联系起来;滑移边界条件为 v·n=0。本文计算采用滑移边界条件处理固壁边界。

1.2.3 验证计算

为了更好地反映河道边界的变化,采用三角单元划分网格,根据有限元方法[13]离散控制方程,并结合Newton-Raphson迭代法求解代数方程组。通过在2007年实测水文资料系列中选择3个相对稳定时段的水面线对二维模型的糙率进行率定,使得二维模型模拟的水位与实测水位站水位相吻合,在此基础上,以方邱湖至临北段河工模型试验观察到的水流现象验证流态。各流量级计算水位与实测水位的对比见表1。

安徽省·水利部淮河水利委员会水利科学研究院建立的淮河干流方邱湖至临北段河工模型与本文所建数学模型采用的河道地形相同,在各恒定流量级条件下,河工模型与所建数学模型观察到的流态基本相同[14]。从水位的验证来看,恒定流3个流量级计算水位与实测水位之差均在 0.05m以内;另外从流态验证来看,数学模型计算的结果与河工模型类似。可见,二维数学模型计算的结果反映了实际情况,可以用于蚌埠段二维水流模拟的计算。

2 河道整治工程效果评价

两种数学模型计算功能划分如下:利用一维非恒定水动力数学模型对1991年和2003年两个典型年进行洪水演算,将计算结果与实测水位过程进行比较,分析河道整治工程降低蚌埠段沿程水位的效果;利用二维水动力数学模型对蚌埠闸下至吴家渡、吴家渡至方邱湖进口、方邱湖进口至临北进口、临北进口至临淮关各段整治工程实施后实际过流能力进行分析计算,以及对整治前后流速流态变化进行对比分析。

2.1 对典型年的洪水演算

以2008年和2009年复测断面结合姚湾段退建工程作为整治工程完成后的现状计算地形,利用已建立的一维非恒定水动力数学模型作为计算平台,通过对1991年和2003年两个典型年进行洪水演算,将计算水位过程与实测水位过程进行比较,分析降低蚌埠段沿程水位的效果。图3给出了1991年和2003年型洪水条件下吴家渡水位过程比较。在现状地形条件下复演1991年型洪水,吴家渡最高计算洪水位21.34m,较实测水位降低0.46m;在现状地形下复演2003年型洪水,吴家渡最高计算洪水位21.66m,较实测水位降低0.23m。

图3 整治前后吴家渡洪水水位比较

表1 二维数学模型不同流量级水位验证 m

2.2 整治前后河段行洪能力的对比

以蚌埠闸为上边界,下至临淮关,利用二维水动力数学模型,对比在不同流量级和不同出口水位条件下蚌埠段整治工程实施前后沿程水位的变化,见图4。

图4 整治前后各流量级水位的沿程水位变化

由图4可以看出,与整治前相比,蚌埠段整治后沿程水位显著降低,且随着流量的增加,降低的幅度也不断增大,如蚌埠闸下游8.95 km处的吴家渡3340m3/s时水位降低0.27m;8000m3/s时水位降低0.44m;10000m3/s时水位降低0.54m;13000m3/s时水位降低0.72m。相同流量条件下,水位降幅自上游向下游沿程呈递减趋势,如以中等洪水 8000m3/s为例,蚌埠闸(0km处)下降低 0.51m,下游8.95km处的吴家渡降低0.44m,16.58km处的方邱湖进口降低0.34 m,30.14km处的临北进口降低0.09 m。此外,从整治后蚌埠闸下至临北进口各段沿程比降可以看出,蚌埠闸下至吴家渡水面段比降明显大于吴家渡至方邱湖进口和方邱湖进口至临北进口两个河段,表明其阻水作用比较明显。

2.3 对断面平均流速的影响

利用二维水动力数学模型,计算分析了蚌埠段整治前后沿程断面平均流速的变化,见图5。可以看出,在流量级为 8000m3/s和 13000m3/s条件下,整治前后沿程断面流速具有类似的变化,大致以吴家渡为界,吴家渡以上河段,两者差异较小;而吴家渡以下河段,整治后较整治前断面平均流速的降幅十分明显,一般在 10%~40%。分析其原因,断面平均流速的变化是由整治前后同流量级实际过流面积的变化所造成的,吴家渡以下河段整治后过流面积增加较多,使得断面平均流速有了很大程度的降低;而吴家渡以上河段过流面积变化不大,断面平均流速变化不明显。

2.4 对流态的影响

整治前后蚌埠段主流线(Q=13000m3/s)的变化情况见图6,可以看出,整治后主流线向疏浚宽度增加的方向移动,特别是方邱湖进口至沫河口的弯道段,河湾主流对凹岸的顶冲强度减小,对河岸的冲刷作用有所减弱,主流线弯曲半径扩大使得弯曲程度得到了降低,水流更加平顺。此外,对比整治前后流速分布可以看出,整治工程消除或减弱了分布在孙咀段、王咀段、赵拐段弯道处的边滩回流,流态得到进一步改善。

图5 整治前后沿程平均流速对比

图6 整治前后水动力轴线的变化(Q=13000m3/s)

3 结 论

a.根据2008年和2009年实测断面成果,建立蚌埠闸下至临淮关一维、二维水动力数学模型,利用2007年和2008年实测水文资料对模型的参数进行率定和验证,计算表明各站峰值水位计算值与实测值之间的误差均在允许范围以内,表明所建立的一维、二维水动力数学模型可以用于蚌埠段水动力的模拟计算。

b.2008年和2009年复测断面结合姚湾段退建工程作为现状计算地形,利用一维非恒定水动力数学模型对1991年和2003年两个典型年进行洪水演算,得出在现状地形条件下吴家渡最高水位分别较1991年和2003年同期水位降低0.46 m和0.23m。利用二维水动力数学模型,通过对整治前后河段的行洪能力对比发现,同流量级各典型断面的水位有了显著的降低;整治后较整治前各河段水面比降也有不同程度的降低。

c.二维水动力数学模型对蚌埠段整治前后沿程断面平均流速变化的计算结果表明,吴家渡以上河段,整治前后断面平均流速差异较小;而吴家渡以下河段,整治后较整治前断面平均流速的降幅在10%~40%,十分明显。

d.利用二维水动力学数学模型,通过对各典型流量级的流速分布对比可以得出,整治后蚌埠段主流线(Q=13000m3/s)向疏浚宽度增加的方向移动,河湾主流对凹岸的顶冲强度减小,对河岸的冲刷作用有所减弱,主流线弯曲半径扩大使得弯曲程度得到了降低,水流更加平顺。

e.蚌埠段整治工程实施后,工程效果明显,洪水位显著降低,行洪能力明显增加,流态得到了进一步改善,表明该河段退堤、切滩、疏浚等河道整治措施和规模是适宜的。

:

[1]张学军,刘玲,余彦群,等.淮河干流行蓄洪区调整规划[R].蚌埠:中水淮河规划设计研究有限公司,2008.

[2]刘玉年,何华松,虞邦义.淮河中游河道形态与河相关系[R].蚌埠:中水淮河规划设计研究有限公司,2010.

[3]虞邦义,郁玉锁,赵凯.淮河中游造床流量计算[J].河海大学学报:自然科学版,2010,38(2):210-213.

[4]虞邦义,郁玉锁,倪晋.淮河干流吴家渡至小柳巷河段泥沙冲淤分析[J].泥沙研究,2009,8(4):12-16.

[5]刘玉年.淮河中游行蓄洪区调整工程的规划与实践[C]//中国科学技术协会.淮河流域综合治理与开发科技论坛文集.北京:中国科学技术出版社,2010:3-7.

[6]刘玉年.淮河中游河道整治及其效果评价[J].人民长江,2008,39(16):1-4.

[7]陈平,海燕,程志远,等.淮河干流蚌埠闸下宋家滩段河道整治工程初步设计[R].合肥:安徽省水利水电勘测设计院,1999.

[8]刘福田,胡卫红,王修良,等.淮河干流小蚌埠切滩工程初步设计[R].合肥:安徽省水利水电勘测设计院,1993.

[9]张友祥,张学军,商淮军,等.淮河干流河道整治清淤疏浚工程1999—2003年项目实施方案[R].蚌埠:水利部淮河水利委员会规划设计研究院,1999.

[10]周学漪.计算水力学[M].北京:清华大学出版社,1995:255-257.

[11]徐小明,汪德.大型线性代数方程组解法的探讨[J].河海大学学报:自然科学版,2001,29(2):38-42.

[12]陶文铨.数值传热学[M].2版.西安:西安交通大学出版社,2001:353-356.

[13]史金松.计算二维非恒定流的守恒型有限元法[J].水利学报,1987(10):43-50.

[14]虞邦义,杨兴菊,吴其保,等.淮河干流方邱湖至临北段河道整治及行蓄洪区调整河工模型试验研究报告[R].蚌埠:安徽省·水利部淮河水利委员会水利科学研究院,2004.