注CO2开发油藏气窜特征及影响因素研究

2012-08-20李景梅中石化胜利油田分公司地质科学研究院山东东营257015

李景梅 (中石化胜利油田分公司地质科学研究院,山东 东营257015)

1 地质概况及生产现状

高89-1块位于东营凹陷博兴洼陷金家-正理庄-樊家鼻状构造带中部,埋深2800~3200m,平均孔隙度12.5%,渗透率4.7×10-3μm2,属低孔特低渗薄互层储层。地面原油密度0.8623g/cm3,平均地面粘度11.83mPa·s。该油藏是以岩性控制为主、构造控制为辅的层状构造岩性油藏。含油面积4.1km2,石油地质储量247×104t。

2009年正式注气至今,累增油达1.2×104t,增产效果明显,但气窜现象较为明显,表现为随气体突破后,油气比迅速攀升,产量递减幅度增大。如高891-7井,当采出端见到对应注气井高89-4井和高89-16井的注入气后,气油比及产出气中CO2含量逐渐攀升,油井产量快速下降。为降低气窜的不利影响,进一步提高注气开发效果,有必要对气窜的影响控制因素做深入研究。

2 气窜类型及模式

2.1 室内试验

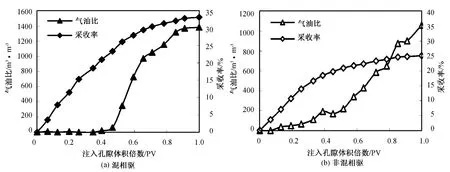

高89-1块混相区域压力28.9MPa,近混相区域压力23~28MPa。分别开展了压力为26.0MPa和31MPa的长岩心驱替试验,以评价混相驱和非混相驱时气窜特征和提高采收率效果[1~4]。长岩心驱替试验表明:相同注入体积情况下混相驱采收率明显高于非混相驱;混相驱和非混相驱见气规律不同,非混相驱见气早,但气油比缓慢增加;混相驱见气晚,但见气后气油比就比较高 (图1)。

2.2 气窜类型及气油比变化模式

生产井气油比变化规律可以较好地指示气窜发生、发展等过程。因此,基于试验区高89-1块实际油藏资料建立了高89-1块油藏概念模型,分别模拟了CO2驱替过程中不同地层压力 (如30、25、18MPa)时气油比变化规律,并提出了3种气油比变化模式,即混相驱模式、近混相驱模式和非混相驱模式。实际生产过程中,可以根据气油比变化特征判断区块注CO2驱替模式和地层压力情况,采取有针对性措施提高注CO2开发效果。

图1 CO2注入孔隙倍数与气油比、采收率关系曲线

2.2.1 混相驱模式

注CO2开发过程中,当注入井至生产井的地层压力均大于油藏混相压力时,油藏能够达到混相。可将注入井至生产井之间流体分为3个区:CO2区、混相区、注气前的原始油区,气油比在不同区变化规律不同。注CO2开发时,CO2前缘与地层油接触并发生混相,形成混相带,随着注气井不断注气,混相驱条带与生产井附近的地层油一起被驱替到井底而被开采出来。在混相带到达生产井井底之前,气油比基本保持在原始气油比附近;当混相带前缘到达到井底时,气油比会逐渐增加;随着混相带被完全采出,注入气体突破,气油比大幅度上升。

2.2.2 近混相驱模式

当注入井近井地带地层压力大于油藏混相压力而生产井附近地层压力小于CO2驱混相压力时,只有注入井附近地层油能达到混相。可将注入井至生产井之间流体分为4个区:CO2区、混相区、非混相区、原始油区。该模式下气油比变化规律与混相驱模式主要区别在于气油比在非混相条带与混相条带之间存在一个平台,分析认为,这是由于混相区和非混相区之间CO2存在一个比较稳定的溶解度区间。目前,特低渗透油藏CO2多为近混相驱模式,这是由于特低渗油藏在开发初期均采用压裂弹性开发,因此生产井附近地层压力下降快,难以达到混相条件。

2.2.3 非混相驱模式

当注入井至生产井之间地层压力小于油藏混相压力时,为CO2非混相驱。可将注入井至生产井之间流体分为3个区:CO2区、非混相区、原始油区。注CO2开发过程中,当非混相区前缘到达生产井井底,由于地层油中溶解了一部分CO2,因此油井气油比开始升高;当非混相带被完全采出,注入气体开始完全突破。

2.3 气窜的影响因素

2.3.1 储层渗透率的影响

从渗透率对气窜的影响看 (图2),储层渗透率(K)大,气体超覆现象明显,气窜越严重。

2.3.2 平面非均质性的影响

从平面非均质性对气窜的影响看 (图3),高渗透率(K)方向CO2注气井与采油井之间的气窜速度明显快于低渗透率方向。

2.3.3 裂缝的影响

裂缝对CO2驱的影响较大,影响CO2驱的波及范围,尤其是裂缝平行于注采方向时,气窜严重,波及范围明显减小,注气效果变差 (图4)。从预测的驱油效果来看,裂缝方向与注采方向斜交 (成45°)15年末注CO2采出程度为30.1%,而裂缝方向与注采方向平行情况下的15年末注CO2采出程度仅为23.2%。

图2 不同渗透率对气窜的影响

图3 平面非均质性对气窜的影响

图4 裂缝对气窜的影响

3 应用实例

图5 气油比变化曲线

图6 无因次产能变化曲线

高89-1块注气开发后,不同区域生产井气油比和产能变化特征不同[5,6],从该区块北部的高89-9井和南部的高891-7井生产气油比和无因次产能变化曲线 (图5、6)来看,高89-9井见气晚,无因次产能较高;而高891-7井见气早,无因次产能较低。高89-9井目前气油比达400m3/m3以上,该井气油比变化符合近混相驱模式特征,表明该区地层压力位于近混相压力区间内。同时从注气试验区实测地层压力 (表1)来看,高89-9井附近地层压力较高,实测压力30.1MPa,满足CO2驱混相条件;高891-7井附近地层压力较低,实测压力24.1MPa,属于近混相状态 (近混相范围:23~28MPa),与根据气油比变化判断的结果一致。

表1 高89-1块注CO2试验区地层压力测试结果表

气窜会造成生产井产量下降,CO2产出量升高。注气开发过程中,对于初期小规模气窜可通过注采调控方法来降低气油比,即通过周期性采油和关停部分注采敏感井,调整地下压力场及渗流场来延缓气窜。对于注气后期出现的大量气窜可以通过油水井调堵措施来控制气窜,提高气驱开发效果。

4 结 论

1)基于最低混相压力试验和概念模型的数值模拟,提出了3种气油比变化模式,即:混相驱、近混相驱和非混相驱模式,为深入研究气窜奠定了基础。

2)利用3种气油比变化模式对气窜影响因素进行了研究,结果表明,储层渗透率、非均质性和裂缝对气窜均有明显影响。

3)3种气油比变化模式对于现场判断气窜类型和地层压力范围并采取针对性措施有重要的指导作用。

[1]魏旭光,王生奎,张凤丽 .某油田富气混相驱最小混相组成MMC的确定 [J].西南石油大学学报 (自然科学版),2010,32(5):119~121.

[2]李士伦,张正卿,冉新权,等 .注气提高石油采收率技术 [M].成都:四川科学技术出版社,2001.

[3]李向良,郭平,李焕臣,等 .大芦湖油田樊124块地层油与二氧化碳最小混相压力的确定 [J].油气地质与采收率,2002,9(6):62~63.

[4]林杨,刘杨,胡雪,等 .CO2在非均质多孔介质中的气窜与运移 [J].石油化工高等学校学报,2010,23(2):43~46.

[5]魏云峰,李志凤,王新裕,等 .柯克亚凝析气藏注气前缘突破判断、调整及注气效果 [J].天然气工业,2006,26(6):97~99.

[6]张冬玉 .CO2驱技术及其在胜利油田的应用前景 [J].油气田地面工程,2006,26(6):50~52.