基于非线性有限元的变截面隧道围岩稳定性研究

2012-08-11黄林华陈秋南

黄林华,陈秋南

(湖南科技大学 土木工程学院,湘潭411201)

随着国民经济的平稳快速发展,高速公路网不断完善,大跨度变截面隧道不断出现.大跨度变截面隧道一般很难实现一次性开挖成型,采取合适的开挖顺序以及选取合理的支护参数对隧道的安全性以及造价尤为重要.公路隧道采用新奥法[1]进行施工,通过监控量测信息动态指导设计与施工,充分发挥围岩的自承能力并保证隧道安全.

1 工程概况及地质条件

四脚岙隧道位于宁波鄞州区云龙镇与横溪镇交界处,呈近南北走向展布,设计为分离式隧道,隧道走线起讫桩号K2+748~K4+140,长1392m;右线起讫桩号YK2+775~YK4+140,长1365m,属长隧道.在右线戴港端YK3+695~YK4+140设置一条铺道及渐变段,铺到与正常车道之间渠化,渠化宽度1.5m宽.隧道区地形较简单,山顶浑圆,山底冲沟发育.山体总体呈近南北走向.最高海拔159.4 m,最低海拔0.4m,相对高差159m,属丘陵地貌.

隧道所处区域断裂构造从元古代就已形成,并控制了不同大地构造单元的发育历史,此后古生代除少数断裂活动外,区域内断裂构造并不发育,中新生代以来,尤其是中生代末期,受太平洋板块向欧亚板块俯冲的影响,区内的断裂构造异常活跃,先后形成了北东、北北东、北西及东西方向多组断裂.测区有区域性断裂有三组,分别为北东走向的奉化-丽水断裂带(F6),北北走向的镇海-宁海断裂带(F7)和岱山-黄岩断裂带(F8),北西向的长兴-奉化断裂带(F12)其中F6、F7为晚更新世活动断裂.新构造运动以差异间歇升降为主,由南至北、从东到西地势逐渐升高,形成多级构造台地.

隧道全线按照监控量测计划进行监控,由于篇幅有限,本文仅选取其中具有代表性的监控段进行分析,即YK3+695断面突变附近断面.该断面附近的总体岩性为中风化玻屑凝灰岩,属于中硬岩,裂隙相对较发育,水量很小.

2 现场监控数据的采集与分析

根据隧道设计特点、围岩条件(Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级围岩)、支护类型(复合式衬砌)和采用的施工方法,按照设计要求和隧道施工技术规范,结合自有的量测仪器,选定隧道的现场监控量测项目及量测方法以及频率;隧道所选的必测项目有工程地质和现状的观察、周边收敛位移、拱顶下沉、地表下沉以及锚杆内力及抗拔力选测项目有钢支撑及喷层表面应力、二次衬砌应力[2].

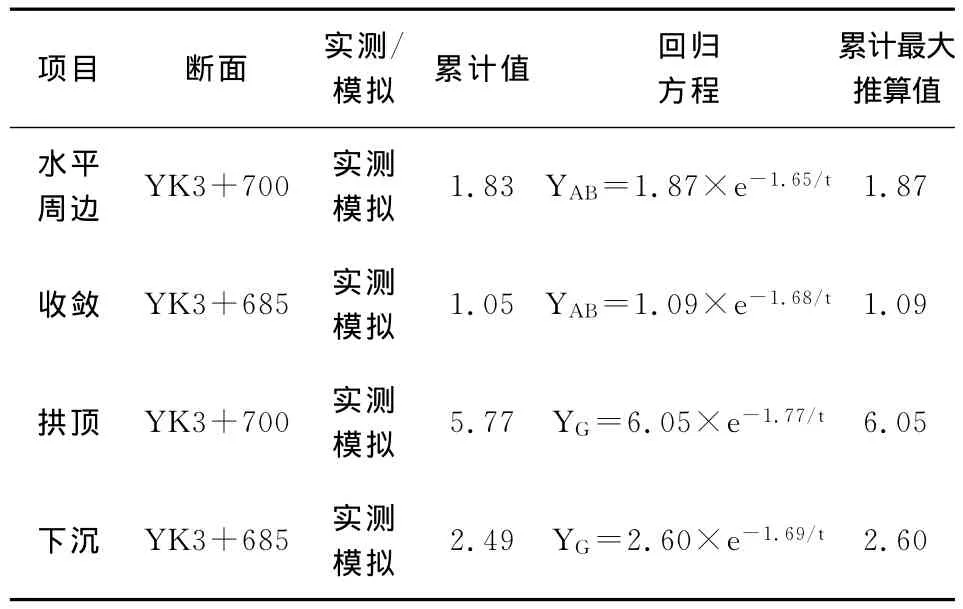

隧道采用光面爆破进行开挖,周边收敛与拱顶下沉测点距开挖面2m范围内尽快安设,并在下一次爆破前测读初次读数[2],各测点位于同一断面,以便对数据进行分析.其量测方法、频率按照设计要求与相应规程进行.等测得数据稳定以后,对数据采用不同的函数进行回归分析,选取最接近现场数据曲线的函数估计最大值.通过回归分析对数据进行对比,发现对于本隧道YK3+695附近处的断面用指数函数U=ae-b/t做回归分析与现场所测数据最为接近.具体结果列入表2.

3 隧道计算有限元模拟

3.1 隧道的开挖过程

隧道进口处有精密仪器厂,为了尽量减少爆破开挖震动对精密仪器厂的影响,隧道从出口向里挖,即单向由大里程向小里程开挖.隧道出口段有设置一条铺道及渐变段,在KK3+695里程处由辅道加宽断面突变成2车道断面主洞向小里程方向掘进.

隧道出口处为变截面隧道,隧道加宽断面采用上下短台阶法向前掘进,先开挖上台阶土体并立即进行喷锚支护,再开挖下台阶土体并进行喷锚支护;主洞标准2车道断面则采用全断面法向前掘进.

3.2 有限元计算与分析

隧道围岩具有非均质、非连续、非线性以及复杂的加卸载条件和边界条件等特点,这使得隧道工程力学问题通常无法用解析方法简单求解;相比之下,数值分析方法具有较广泛的适用性,它不仅能够模拟岩体复杂的力学结构特征,也可很方便地分析各种边值问题和施工过程,并对工程进行预测;因此,数值分析方法是解决隧道及地下工程问题的有效工具之一[3].本文计算采用midas GTS岩土与隧道仿真分析软件进行仿真计算.

3.2.1 基本假设

(1)为更好地体现隧道应力、应变、位移随着隧道开挖的变化过程,采用三维空间模型;

(2)采用摩尔-库伦(Mohr-Coulomb)准则作为破坏准则;

(3)岩土体采用弹塑性四面体常应变单元模拟,喷射混凝土采用弹性梁单元模拟;锚杆采用一维轴力杆单元模拟;

(4)计算模型的边界条件为:地表面为自由边界,底部竖直方向位移约束,前后左右四个面水平方向位移约束;

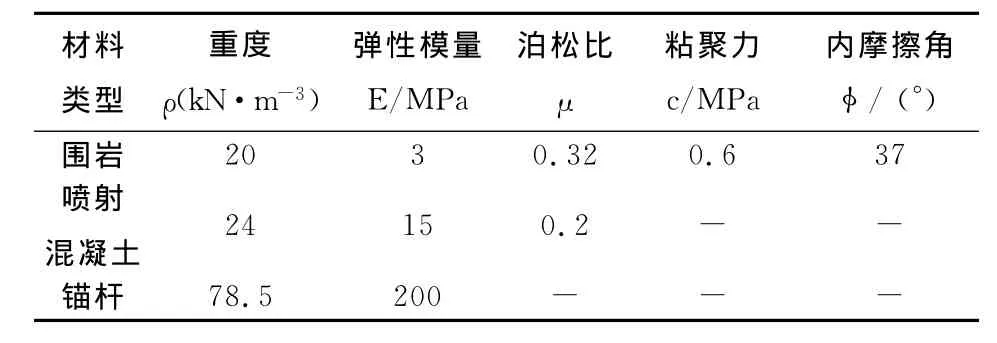

3.2.2 材料物理力学参数

计算所采用的材料物理力学参数详见表1.

表1 材料物理力学参数

弹塑性数值分析方法:

弹塑性分析可以同时分析土体的变形能力和稳定性:变形能力是由剪切特性和弹性特性决定,隧道围岩的稳定性则主要由剪切强度决定;当作用在岩土体上的荷载大于土体的剪切强度时,岩土体将产生塑性区域.随着塑性区域的发展岩土将达到破坏状态,但是不能说产生了塑性区域结构就一定不稳定,只要被弹性区域包围的塑性区域不能生成破坏面,这样的局部破坏不一定会发展成为整体破坏[4].

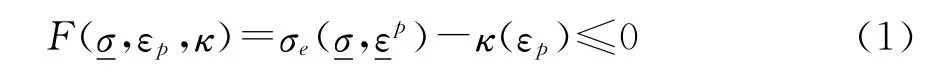

荷载作用下,总应变ε等于弹性应变εe和塑性应变εp之和.对于弹塑性趋于交界处的屈服函数即荷载函数F,即

从公式(1)中我们可以看出,在塑性理论中,屈服函数的值永远是负的,不可能存在正的.根据最小余能原理,[7]失稳结构有趋于新的稳定状态的趋势,这种趋势的内在动力可以理解为结构的自我调整能力.岩体在开挖过程中,不断趋于新的稳定状态,喷锚支护通过提供支护反力承受一部分地压力而改善洞室周围岩体受力.

上式中c为岩土材料的粘聚力;φ为内摩擦角.

材料模型采用关联流动准则,即g=F,g为塑性势能函数,使塑性应变向量始终垂直于屈服面,于是流动准则变为:

式(2)中dλ为定义塑性变形大小的塑性系数.

对于角点以及平面上产生不能确定塑性流动方向的奇异点,需做特殊处理.

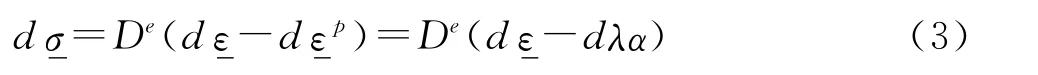

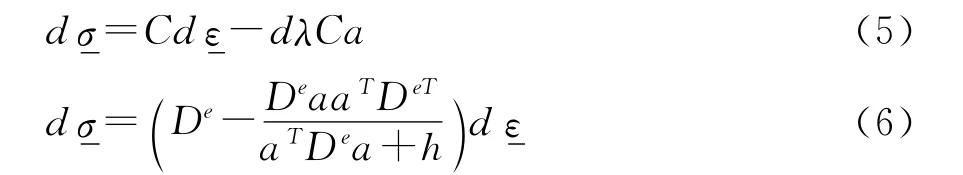

而应力则由弹性部分的应变变化率所决定,即

式(3)中De为弹性刚度矩阵.

对于关联流动准则,应力始终位于屈服面上,由变形协调条件则有:

3.2.3 计算模型

由于隧道围岩类别相对较好,辅道加宽断面采用上下短台阶法向前掘进,主洞2车道断面则采用全断面发进行开挖;具体施工过程分为六个施工步骤:

①辅道加宽断面上台阶土体开挖;

②辅道加宽断面上台阶喷锚支护以及临时支护;

③辅道加宽断面上台阶开挖完成后,拆去临时支护并开挖辅道加宽断面下台阶土体;

④完成整个辅道加宽断面喷锚支护;

⑤主洞2车道断面土体开挖;

⑥主洞2车道断面喷锚支护.

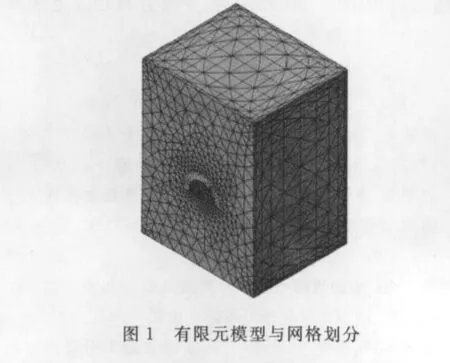

有限元模型与网格划分如图1所示.

3.2.4 计算结果与分析

整体上,随着隧道的开挖,围岩应力和位移的变化主要集中在拱顶、边墙,拱脚以及毛洞底部附近区域,实际监控量测数据与数值模拟结果对比如表2所示.

表2 周边收敛与拱顶下沉累计值与推算值

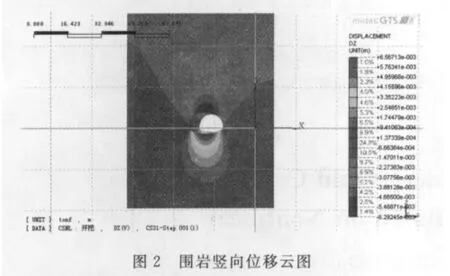

围岩应力和位移在每一个施工阶段都有一定变化,但变化主要集中在与施工步距离附近的区域,包括围岩拱顶,拱脚区和毛洞底部附近区域.最大主应力如图2.辅道加宽段隧道与主洞两车道段隧道的最终状态下的围岩最大主应力、最小主应力以及等效剪应力大小及位置如表3所列.

表3 主要应力大小及位置

通过对数值模拟计算结果进行分析比较可知:

(l)辅道加宽段隧道与主洞两车道隧道的拉应力主要出现在拱顶上方一定范围内,如果不及时支护或者支护参数不符合要求,容易造成拉应力区贯通进而造成围岩失稳而发生塌方.所以本隧道施工过程中,开挖后必须及时支护,开挖后及时施作初期支护且控制锚杆施工质量.

(2)从表3可以看出,等效剪应力的最大值与隧道的最小主应力的最小值均出现在边墙附近,且2车道主洞断面数值比辅道加宽带数值要小.为减少隧道开挖后的应力集中现象,施工过程中,应尽量保证光面爆破后隧道轮廓曲线的圆滑.辅道加宽段为上下台阶法施工,随着下台阶向前开挖,矢跨比得以改善,等效剪应力的最大值与最小主应力的最小值均得以改善.

(3)对于辅道加宽带的锚杆轴力最大值均出现在上下台阶分界处,且轴力最大值相近;主洞标准两车道的锚杆轴力最大值出现的拱顶.隧道喷射混凝土轴力分布较均匀,辅道加宽带的喷射混凝土轴力最大值比主洞标准两车道大,因此要求辅道加宽带的喷射混凝土厚度加厚.辅道加宽带开挖方式为上下台阶法开挖,喷射混凝土弯矩最大值出现在上下台阶分界处,而两车道隧道断面处的喷射混凝土弯矩最大值出现在边墙处.施工过程中,为改善弯矩分布情况,应尽量是开挖轮廓圆滑.

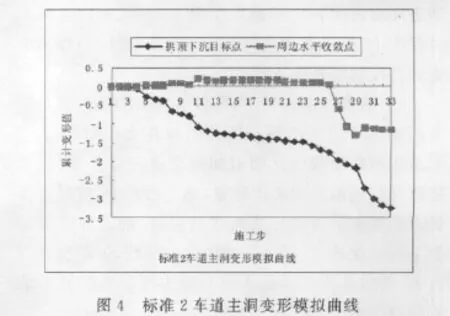

(4)由表1与图3、图4对比可知,仿真模拟数据与现场监控数据相近,隧道开挖整体稳定性较好,施工过程中没有出现塌方等施工事故.

4 结 论

本文以宁波象山港公路大及桥接线工程中四脚岙隧道为工程背景,基于有限元软件,运用关联流动准则材料模型进行弹塑性分析,认为塑性应变向量始终垂直于屈服面,应力始终位于屈服面上,对隧道的围岩以及支护结构的应力、变形进行了研究.本文可得出以下结论:

(1)为避免应力集中现象,隧道开挖过程中应尽量减少尖角轮廓,改善内力分布情况.

(2)施工过程中应坚持“少扰动,早支护,紧封闭,勤量测”的原则,有效控制变形,尽早使得支护和围岩共同进入良好的工作状态.

(3)应力分布较大的地方主要集中在边墙、拱顶、以及仰拱部位,塑性区分布较少,整体稳定性较好,施工过程中应加强对应力、变形分布较大处的控制.

[1] 陈秋南.隧道工程[M].北京:机械工业出版社,2007.

[2] JTG F60-2009,公路隧道施工技术规范[S].2009.

[3] 刘耀儒,崔智雄,张 莉,杨 强.基于变形加固理论的隧洞与巷道开挖稳定分析[J].岩土力学,2011,32(2):419-423.

[4] 郑 炜.大跨度隧道横洞开挖效应研究和施工设计优化[D].同济大学硕士工程硕士论文,2008.

[5] 杨龙才,周顺华,姚燕明.变跨度隧道施工引起的地表沉降[J].同济大学学报(自然科学版),2003,31(4):408-412.

[6] 刘耀儒,崔智雄,张 莉,杨 强.基于变形加固理论的隧洞与巷道开挖稳定分析[J].岩土力学,2011,32(S2):418-423.