广东省四大区域人口与区域经济协调发展研究

2012-08-08胡春春

胡春春

(韶关学院经济管理学院,广东 韶关 512005)

人口因素是区域经济发展的关键因素,发展经济学认为,人口的发展既可以促进经济的发展,也可以阻碍经济的发展,两者相适应则是正向的推动促进作用,反之则成为反向的阻碍因素。广东省四大区域是指珠江三角洲(包括广州、深圳、珠海、佛山、江门、东莞、中山、惠州、肇庆九市)、东翼(汕头、汕尾、潮州和揭阳四市)、西翼(湛江、茂名和阳江三市)和山区(韶关、河源、梅州、清远和云浮五市)。人口内涵非常广泛,包括人口数量、人口质量、人口结构等内容,这些不同的侧面对区域经济的发展将会产生不同的影响。

一、广东省四大区域人口与区域经济发展的现状

(一)人口发展现状

自从我国政府实行计划生育政策以来,人口的增长受到了一定的限制,广东省人口增长的步伐也有所减缓,实现了人口再生产类型从“高出生、低死亡、高自然增长率”向“低出生、低死亡、低自然增长率”的历史性转变。

1.人口数量现状。广东省四大区域人口数量从2000年到2010年逐年上升,到2010年第六次人口普查时,广东省珠三角地区、东翼、西翼和山区分别集中了广东省53.8%,16.2%,14.6%和15.4%的人口(表1)。数据显示,2010年四大区域人口密度以东翼和珠三角地区最多,分别为1088.58人/平方公里和1026.14人/平方公里,高于广东省的平均水平581人/平方公里。而西翼和山区的人口密度为467.74人/平方公里和209.54人/平方公里,分布较为稀疏。

表1 广东省四大区域历年年末常住人口数 单位:万人

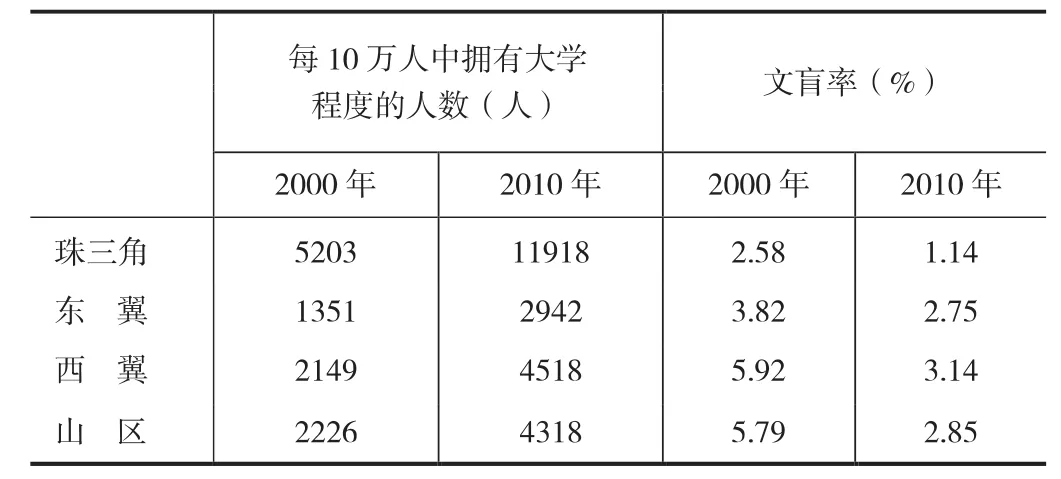

2.人口文化素质现状。从文化素质来看,广东省四大区域人口素质有了较大幅度的提高(表2)。2010年,珠三角、东翼、西翼和山区,每10万人中拥有大学教育程度的人口数与2000年相比,分别增加了6715人、1591人、2369人、2092人,文盲率明显下降,四大区域的文盲率分别下降了1.44个、1.07个、2.78个、2.94个百分点。四大区域的科学文化素质有了显著提高。

表2 广东省四大区域人口文化素质变化表

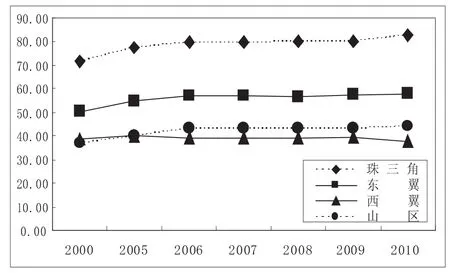

3.人口城乡结构现状。随着城镇化水平的加快,广东省四大区域的人口城乡分布结构有了很大的变化。如图1所示,广东省四大区域中居住在城镇的人口比重越来越高,城镇化率逐年在变化,2000年珠江三角洲地区、东翼、西翼和山区的城镇化率分别为71.59%、50.45%、38.64%和36.96%,而到2010年,四大区域的城镇化率变为82.72%、57.71%、37.67%和44.29%,除西翼外,其他三区的城镇化水平在逐年深化。

图1 广东省四大区域历年城镇人口所占比重折线图

(二)区域经济发展现状

广东是我国改革开放的先行地区,是我国重要的中心经济区域,近几年来,广东省的经济更是取得了突飞猛进的发展。从经济总量来看,广东省四大区域的地区生产总值及人均地区生产总值增长迅速(表3),广东省四大区域珠三角、东翼、西翼和山区的地区生产总值逐年增加,分布也发生了变化,2000年地区生产总值所占全省的比重分别为75%、10%、8%和7%,2010年所占比重变化为78.96%、6.8%、7.41%和6.83%,生产总值更加集中化。

表3 广东省四大区域历年地区生产总值 单位:亿元

2000年到2010年,广东省四大区域珠三角、东翼、西翼和山区的人均地区生产总值从20280元、7294元、7099元和5344元增加到68633元、19371元、23239元和20370元,所占全省的比重由50.68%、18.23%、17.74%和13.35%变化为52.15%、14.72%、17.66%和15.48%,珠三角和山区的比重有所增加,而东翼、西翼的比重有所下降。

从经济结构来看,2010年,广东省四大区域经济结构表现为珠江三角洲地区以第二、第三产业发展为主,其他三区以第二产业为主导,各地区的经济发展差距较大,具体见图2。

图2 2010年广东省四大区域经济结构关系图

二、广东省四大区域人口与区域经济协调发展比较研究

(一)人口规模与经济承载力的比较

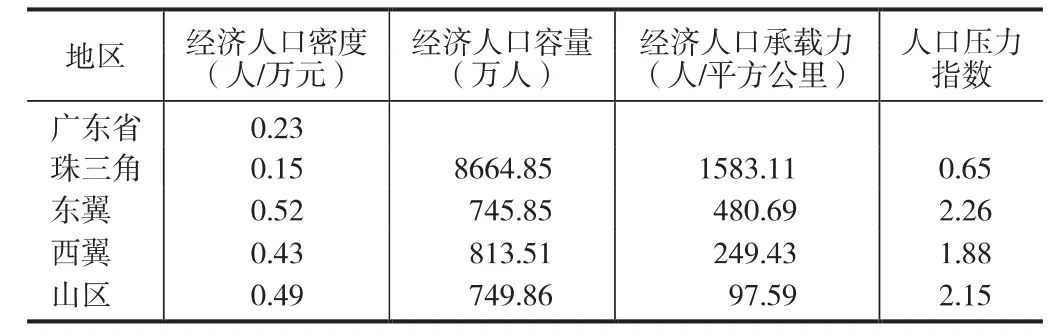

一定数量的人口是保证一个地区经济社会发展的必要条件,从经济发展的角度来说,一个地区的人口规模是否合理,经济负荷是否适度,可以用经济人口密度(常住人口/GDP)、人口容量、人口承载力、人口压力指数等指标来衡量。其中,经济人口密度是指一定经济发展水平下的人口容量,经济人口容量是指一个国家或地区经济发展所能承载的最大人口数量[1],人口压力指数是指现有人口与经济人口容量之比,当人口压力指数小于1时,则人口容量相当富裕,当人口压力指数大于1时,则人口容量超负荷[2]。以全省经济总量及人口总量为基数,珠江三角洲地区的经济发展对人口承载力很强,还有很大的空间,而其他三个地区的人口与经济发展已经明显超负荷(表4)。从经济人口密度来看,珠三角地区每万元负荷的人口数为0.15人,远低于广东省的平均水平0.23人,其他三个地区的经济人口密度都超过广东省平均水平。从经济人口容量来看,若以广东省经济人口密度作为测算标准,珠江三角洲人口容量为8664.85万人,远远超出现有的常住人口5616.39万人,而东翼、西翼、山区的经济人口容量都低于现有的常住人口。以经济人口承载力和人口压力指数来说,珠江三角洲经济人口承载力1583.11人/平方公里,超过目前1026.14人/平方公里的水平。人口压力指数也小于1,说明珠三角地区人口容量空间还很大。按照现有的经济发展水平,东翼、西翼和山区的人口承载力已负荷,压力指数都大于1,说明就这三大区域的经济发展水平来说,人口容量已超负荷。

表4 2010年广东省四大区域人口规模与经济承载力状况

(二)人口增长与经济发展的协调度比较

人口增长与经济的发展是否协调,国际上通常运用人口增长弹性系数(人口增长率/经济增长率)来判断,人口增长弹性系数越低,说明人口增长与经济发展越相适应,一般来说,当人口增长弹性系数大于或等于1时为社会停滞级,0.2-0.99为社会渐进级,0.2及以下为社会和谐发展级。2000-2010年间,珠江三角洲、东翼、西翼和山区的人口增长弹性系数分别为0.17、0.11、0.09、0.08,四大区域的人口增长弹性系数都小于0.2,说明到第六次人口普查时,广东省四大区域人口增长与经济的发展都处于社会和谐发展级。

(三)人口结构与区域经济协调发展的比较

表5中,我们根据三次产业的生产总值及从业人员数,计算出了2010年广东省及四大区域的各产业产值份额和就业份额,并依据产值结构和就业结构的关系,计算出了各地区的比较劳动生产率(产值份额/劳动力份额)。2010年,珠江三角洲第一产业产值份额和就业份额有一定的差距,产值份额比就业份额低9.34个百分点,但低于广东省的平均水平,广东省产值份额比就业份额低21.79个百分点,而东翼、西翼、山区的第一产业产值份额和就业份额差距很大,都高于广东省的平均水平,这说明广东省及四大区域的第一产业中潜伏着很大的富余劳动力。从比较劳动生产率也可以看出,各区域的第一产业比较劳动生产率都小于1,存在着一定的结构偏差,这说明农林牧渔业科技发展水平还不高,劳动力投入多,但产出小,经济效益不高。从第二、第三产业来看,广东省及四大区域的产值份额都大于就业份额,比较劳动生产率都大于等于1,说明广东省各地区第二、第三产业的劳动效率高,没有存在明显的结构偏差。

表5 2010年广东省及四大区域就业结构、产值结构及劳动生产率比较 单位:%

三、结 论

综上,我们可以看出,近年来广东省四大区域人口与经济取得飞速发展,人口增长较快,经济增长迅猛,处于社会和谐发展级。另外就广东省四大区域的文化素质来说,也有了很大的改善,与经济发展总体保持良性循环。2000-2010年,珠三角、东翼、西翼、山区四大区域每10万人拥有大学教育程度的人数以年均8.6%、8.1%、7.7%、6.9%的速度上升,经济增长速度也以年均16.2%、11.8%、14%、15.7%的速度增长,人口的增长、素质的提高是建立在经济快速发展、效益稳步提高的基础上的。

在广东省人口与经济的发展过程中,四大区域的发展显示出很大的不均衡性。其中,珠江三角洲人口经济活力强,东翼、西翼中,山区弱,而且全省人口与经济的发展都有向珠江三角洲集聚的趋势。具体来说,珠江三角洲人口与经济发展相协调,经济对人口的承载力强,还有很大的人口容量空间。经济结构调整升级快,第三产业的发展已经超过第二产业,成为主导产业发展的中坚力量。其第二、第三产业的发展吸引了非常多的农村劳动力,城镇化率进一步增强。当然,珠江三角洲中第一产业的就业结构与产值结构仍存在一定的结构性偏差,说明第一产业中的劳动力还有剩余,需要转移。但是,从总体上说,珠江三角洲人口与经济的发展还是保持了良性循环,是协调发展的。东翼、西翼、山区近十年发展迅速,人口与经济保持平稳增长,第二、第三产业进一步发展,成为产业中的主导,城镇化水平发展快,但就目前的发展趋势,经济人口容量压力大,人口承载力已经超负荷。第一产业中就业份额远远超出产值份额,比较劳动生产率低,经济效益差。说明这三大区域农林牧渔业中耗用了过多的劳动力,而产值并没有得到相应的提高。

鉴于此,珠江三角洲应进一步加快产业结构调整步伐,提高第一产业的科学技术含量,提升经济发展层次,东翼、西翼和山区应根据资源优势确定各地区产业发展目标,对于资源环境负荷较大的珠三角地区的产业可以逐步转移到其他三个地区,使其他三区形成各具特色的经济区和经济带,扩大就业容量,提高经济发展水平,促进人口的合理转移及布局。

[1]叶舒静.广东地区人口分布与区域经济协调发展研究[D].吉林大学硕士论文,2010:4.

[2]叶健夫,彭启鹏,马建等.珠江三角洲经济区人口与经济发展问题研究[J].南方人口,2002,4(17):53-64.