脊柱微调手法治疗骨盆旋移征74例临床观察

2012-07-19宣守松陶善平段希栋罗永宝周丽艳丁金磊

宣守松 陶善平 段希栋 汪 健 罗永宝 周丽艳 丁金磊

(上海市嘉定区中医医院针灸推拿科,上海 嘉定 201800)

脊柱微调手法治疗骨盆旋移征74例临床观察

宣守松 陶善平△段希栋 汪 健 罗永宝 周丽艳 丁金磊

(上海市嘉定区中医医院针灸推拿科,上海 嘉定 201800)

骨盆;手法,骨科;手法,整骨

骨盆旋移征是指骨盆由于体位、负荷和重力等因素的影响而产生错位,压迫、牵拉、刺激了骨盆内的血管和神经,使相应的肌肉、韧带发生张力及功能改变的一系列临床症状[1]。骨盆旋移征引起的一系列临床表现与腰椎间盘突出症及骶髂关节炎等病症极为相似,易发生误诊。2009-10—2011-10,我院推拿科采用脊椎微调手法治疗骨盆旋移征74例,结果如下。

1 资料与方法

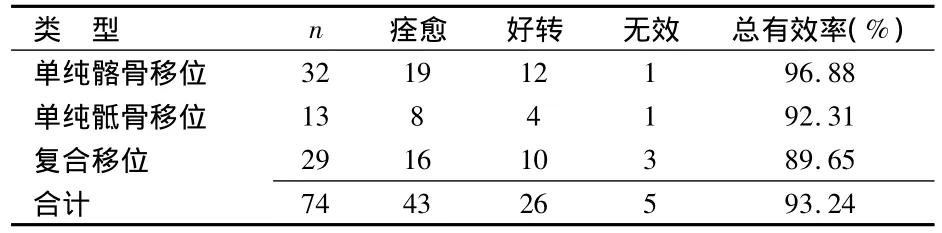

1.1 一般资料 全部74例均为我院推拿科门诊患者,男29例,女45例;年龄18~60岁,平均(23.00±0.68)岁;病程2 d~6个月,平均(1.00±0.12)个月;单纯髂骨移位32例,单纯骶骨移位13例,复合移位29例。

1.2 诊断标准

1.2.1 临床表现[1]主要表现为下腰痛或臀部疼痛,翻身起坐和改变体位时疼痛加剧,歪臀跛行,两下肢假性不等长,部分患者可出现盆腔脏器功能紊乱症,如下腹部坠胀、尿频尿急及痛经等。

1.2.2 临床体征[1]①骨盆骨性标志和肌性标志的变化:主要观察髂后上棘、髂后下棘、髂嵴、躯体角、臀纹、臀沟等标志。骨盆旋移时,两侧骨性和肌性标志失去对称性,为诊断骨盆旋移征和分型的主要体征。②脊柱、下肢继发性姿势和骨性标志变化:主要观察脊柱、头颅、肩膀、下肢的形态、位置及外观长度变化,骨盆旋移后,由于人体整体重力平衡的影响,这些结构也会失去对称性。③引起骶髂关节之间扭转的主动和被动运动均可引起疼痛加重,如直腿抬高试验、跟臀试验、床边试验及“4”字试验阳性。④骨盆动态触诊:患者站立位,双膝与双肩同宽,医生坐于患者背后,双手示指置于患者左、右髂骨外侧上缘,双手拇指置于髂后上棘处,嘱患者缓缓向前弯曲,若两拇指的位置因患者前弯而呈现远近不等,较远的一侧即是患侧。

1.2.3 骨盆旋移征分型[1]骨盆旋移征最常见的移位是骶髂关节半脱位。通过冈氏(gonstead)骨盆X线判读法分析站立位骨盆X线,确定骨盆旋移征的类型,包括两大基本类型:一类是髂骨相对于骶骨的半脱位,即髂骨向前上移位、髂骨向后下移位、髂骨向内移位、髂骨向外移位;另一类是骶骨相对于髂骨的半脱位,即骶骨向前下移位、骶骨向后下移位、骶骨右侧向后移位、骶骨左侧向后移位、骶骨右侧向后下移位、骶骨左侧向后下移位。其他半脱位如髂骨外旋向后下移位,髂骨内旋向后下移位,髂骨外旋向前上移位,髂骨内旋向前上移位,一侧髂骨外旋,另一侧内旋;骶骨向前下移位,左侧髂骨外旋向后下移位;骶骨左侧向后移位,右侧髂骨外旋向前上移位等为基本半脱位形式的叠加。

1.3 治疗方法

1.3.1 髂骨调整手法

1.3.1.1 髂骨向前上移位手法 患者取健侧卧位,两手在胸前交叉抱住自己对侧肩部,胸腰椎脊柱伸直位,使脊柱后关节处于交锁状态,下侧下肢取伸膝略屈髋的位置,上侧下肢取伸膝屈髋位置,术者一手抵住患者上侧肩部,另一手掌根抵住患者坐骨结节处。嘱患者深吸气后缓缓呼出,术者在患者呼气过程中前推肩部,另一手加力推冲的方向向前下方向。在整复过程中还可以利用自己的大腿配合,加大患者上侧下肢的屈髋幅度,以利用腘绳肌的杠杆力来增加髋骨后旋幅度,促使骶髂关节复位。常可在推冲过程中听到弹响声,同时患者疼痛缓解,示错位的骶髂关节已经整复。

1.3.1.2 髂骨向后下移位手法 患者基本体位同前,下侧下肢取伸膝略屈髋的位置,上侧下肢取屈膝屈髋位置,术者一手抵住患者上侧肩部,另一手豆状骨抵住患者髂后上棘处。嘱患者深吸气后缓缓呼出,术者在患者呼气过程中前推肩部,另一手加力推冲的方向向前上方向。常可在推冲过程中听到弹响声,同时患者疼痛缓解,示错位的骶髂关节已经整复。

1.3.1.3 髂骨向内移位手法 患者基本体位同前,下侧下肢取伸膝略屈髋的位置,上侧下肢取屈膝屈髋位置,术者一手抵住患者上侧肩部,另一手掌根抵住患者髂后上棘内缘下方处。嘱患者深吸气后缓缓呼出,术者在患者呼气过程中前推肩部,另一手加力推冲的方向向上、向外方向。常可在推冲过程中听到弹响声,同时患者疼痛缓解,示错位的骶髂关节已经整复。

1.3.1.4 髂骨向外移位 患者基本体位同前,下侧下肢取伸膝略屈髋的位置,上侧下肢取屈膝屈髋位置,术者一手抵住患者上侧肩部,另一手掌根抵住患者髂后上棘内缘上方处。嘱患者深吸气后缓缓呼出,术者在患者呼气过程中前推肩部,另一手加力推冲的方向向下、向内方向。常可在推冲过程中听到弹响声,同时患者疼痛缓解,示错位的骶髂关节已经整复。

1.3.2 骶骨调整手法

1.3.2.1 骶骨向前下移位 患者基本体位同前,下侧下肢取伸膝略屈髋的位置,上侧下肢取屈膝屈髋位置,术者一手抵住患者上侧肩部,另一手掌根抵住第3骶椎处。嘱患者深吸气后缓缓呼出,术者在患者呼气过程中前推肩部,另一手加力推冲的方向向下、向前方向。常可在推冲过程中听到弹响声,同时患者疼痛缓解,示错位的骶髂关节已经整复。

1.3.2.2 骶骨向后下移位 患者基本体位同前,下侧下肢取伸膝略屈髋的位置,上侧下肢取屈膝屈髋位置,术者一手抵住患者上侧肩部,另一手掌根抵骶骨基底部。嘱患者深吸气后缓缓呼出,术者在患者呼气过程中前推肩部,另一手加力推冲的方向向前、向内、向上方向。常可在推冲过程中听到弹响声,同时患者疼痛缓解,示错位的骶髂关节已经整复。

1.3.2.3 骶骨右侧向后移位 患者取左侧侧卧位,两手在胸前交叉抱住自己对侧肩部,胸腰椎脊柱伸直位,使脊柱后关节处于交锁状态,下侧下肢取伸膝略屈髋的位置,上侧下肢取屈膝屈髋位置,术者右手抵住患者上侧肩部,左手豆状骨抵住患者右侧骶骨角处。嘱患者深吸气后缓缓呼出,术者在患者呼气过程中前推肩部,另一手加力推冲向前。常可在推冲过程中听到弹响声,同时患者疼痛缓解,示错位的骶髂关节已经整复。

1.3.2.4 骶骨左侧向后下移位 患者取右侧侧卧位,两手在胸前交叉抱住自己对侧肩部,胸腰椎脊柱伸直位,使脊柱后关节处于交锁状态,下侧下肢取伸膝略屈髋的位置,上侧下肢取屈膝屈髋位置,术者左手抵住患者上侧肩部,右手豆状骨抵住患者左侧骶骨角处。嘱患者深吸气后缓缓呼出,术者在患者呼气过程中前推肩部,另一手加力推冲,加上旋转(顺时针方向),瞬间发力。常可在推冲过程中听到弹响声,同时患者疼痛缓解,示错位的骶髂关节已经整复。对于骶骨右侧向后下移位者,取左侧侧卧位,准备姿势同上,术者右手抵住患者上侧肩部,左手豆状骨抵住患者右侧骶骨角处。嘱患者深吸气后缓缓呼出,术者在患者呼气过程中前推肩部,另一手加力推冲,加上旋转(逆时针方向),瞬间发力,即可整复。

1.3.3 复合移位调整手法 其他复合移位形式可分解为若干个基本移位方式,逐一整复。如右侧骶骨向后下移位,左侧髂骨外旋向前上移位,可先调整右侧骶骨向后下移位,然后调整左侧髂骨外旋,最后调整左侧髂骨向前上移位。

1.3.4 疗效及其他 以上在骨盆旋移征手法调整治疗前,术者先在患侧腰骶部作轻柔的扌衮法、按揉法施术5 min,以放松肌肉,然后根据移位类型采用相应的调整手法,最后嘱患者仰卧10 min,以利关节的稳定。隔日1次,10次为1个疗程,2个疗程后统计疗效。

1.4 疗效标准 依据《上海市中医病证诊疗常规》[2]中有关“骶髂关节损伤”的疗效标准拟定。痊愈:患处骶髂关节及臀部疼痛消失,各运动功能恢复正常,腰部及下肢活动无障碍;好转:患处骶髂关节及臀部疼痛缓解,活动轻微受限,腰部及下肢活动无障碍;无效:诸症无改善,腰部及下肢活动仍然存在障碍。

2 结果

74 例骨盆旋移征临床疗效见表1。

表1 74例骨盆旋移征临床疗效 例

3 讨论

骨盆旋移征是欧美整脊治疗的基础理论之一,但在我国尚未广泛开展研究和建立诊断标准[3]。本病除与骶髂关节结核、骶髂关节致密性骨炎、先天畸形、骨质疏松及肿瘤病变等鉴别外,还应与腰椎间盘突出症、梨状肌综合征及急性腰扭伤等鉴别[4]。

临床发现,多数骨盆旋移征患者并无明显外伤史,而与姿势性劳损存在密切关系。下肢、骨盆和脊柱长期处于某种习惯性姿势,易引起骨盆周围韧带出现蠕变效应而松弛,稳定性下降,进而出现劳损和错位。由于慢性劳损或外伤,骨盆旋移侧倾,骨盆环的自锁系统受到破坏,髂骨和骶骨间的正常咬合关系失稳,骶骨在两髂骨间沿着横轴及斜轴扭动。骨盆是构成人体脊柱的基础,一旦骨盆旋转倾斜,必然引起躯干前后左右失衡,随后因腰椎的失代偿又相应导致胸椎和颈椎的代偿,胸椎后突增加,颈胸交界出现水平倾斜并与骨盆水平相反,以求达到躯干平衡。为了代偿与稳定这种扭动,骨盆及脊柱周围的韧带张力加大,身体重心转移,脊柱轴线侧弯,椎间孔的骨性通道也因侧弯变狭窄,同时因脊柱的活动节段失稳,神经根受到椎体后角、黄韧带及后关节的卡压,神经根袖也因腰椎侧弯旋转则牵拉力加大,椎间盘自身纠正姿态失衡无效,6个月左右可出现椎间盘突出,神经根受压。通过纠正骨盆旋移,配合对症治疗及消炎,椎间盘突出引起的坐骨神经痛多能痊愈。因此,对于腰椎间盘突出症引起的坐骨神经痛,应先纠正骨盆旋移,以减轻骨盆旋移对椎间孔、神经根和椎间盘应力分布的影响,恢复骨盆和脊柱动静力平衡,使体质量平均分布在骨盆自锁系统上,消除骨盆的失代偿。

骨盆旋移征的整复手法,国内目前多为龙层花教授的正骨手法或其演变,但操作时需要助手配合,一旦患者不能配合,或无人协助,则手法难以实现[5]。脊椎微调手法以解剖学及生物力学为理论基础,深入理解骨盆旋移征的发病机制,根据患者的神经症状和体征,结合美式脊椎矫正学的X线影像学分析技术,准确地诊断骶髂关节半脱位,并判断半脱位的类型,根据半脱位的方向施以相应的手法,迅速解除半脱位,恢复正常的生物力学结构,缓解症状,恢复骶髂关节正常的生理功能[6],使整复成功率大大提高,弥补了传统手法及龙氏手法的不足。中医学认为,本病系因筋出槽,骨错缝,经络瘀阻,引起跛行。应用手法治疗可舒经活络,解除痉挛,使出槽之筋得以复位,调整了患部微细解剖位置,达到平衡关系[7]。Snijders等[8]指出交叉腿坐姿较普通坐位和站立位而言,可相对延长两侧臀部深层的梨状肌,有助于建立骶骨和股骨之间的主动和被动张力,增强骶髂关节的稳定性,预防骨盆旋移征复发。

[1]郜志广.脊椎矫正技术图解[M].北京:人民军医出版社,2010:58-61.

[2]上海市卫生局.上海市中医病证诊疗常规[S].2版.上海:上海中医药大学出版社,2003:397-398.

[3]龙层花,钟士元,王延臣.骨盆旋移综合征[J].颈腰痛杂志,2004,25(3):198 -202.

[4]李云峰.骶髂关节半脱位的手法治疗[J].按摩与导引,2007,23(8):37.

[5]贺旭林.倒悬整复法治疗骨盆旋移症临床观察[J].湖北中医杂志,2011,33(8):66 -67.

[6]Shearar KA,Colloca CJ,White HL.A randomized clinical trial of manual versus mexe-hanical force manipulation in the treatment of sacroiltrac joint syndrome[J].Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics,2005,28(7):493 -501.

[7]李星海.端坐踢腿法治疗骶髂关节半脱位48例[J].四川中医,2000,18(12):42.

[8]Snijders CJ,Hermans PF,Kleinrensink GJ.Functional aspects of cross-legged sitting with special attention to piriform is muscles and sacroiliac jpints[J].Clin Biomech(Bristol,Avon),2006,21(2):116-121.

R681.605;R244.1

A

1002-2619(2012)12-1845-03

△通讯作者:上海市嘉定区中医医院针灸推拿科,上海 嘉定201800

宣守松(1981—),男,医师,学士。从事脊柱疾病的手法治疗。

2012-06-01)