黄芪注射液联合二磷酸果糖治疗小儿病毒性心肌炎临床效果观察

2012-07-19宋军利刘国峰张瑞萍

宋军利 宋 国 刘国峰 陈 迪 张瑞萍

辽宁省盘锦市辽河油田总医院,辽宁盘锦 124010

病毒性心肌炎(VMC)是儿科常见的心血管系统疾病,自身免疫力低下的患儿在急性期如果治疗不当则可能迁延发展为慢性心肌炎。对于该病的治疗当前临床主要采用对症治疗、改善心肌代谢、营养支持以及合理休息等措施,以恢复炎症心肌同时减少心肌负荷为主[1],但总体疗效尚不理想。笔者在2011年8月—2012年4月期间采用黄芪注射液联合二磷酸果糖治疗病毒性心肌炎患儿40例,收到满意效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

病例选取于该院病毒性心肌炎确诊患儿80例,全部符合全国小儿病毒性心肌炎诊断标准[2]。将全部患儿随机分为两组:观察组40例和对照组40例。其中观察组男22例,女18例;年龄1~3岁12例、3~6岁21例、6~12岁7例;病程 5~14 d,平均病程8 d;发病前上呼吸道感染32例,无明显诱因8例;33例血清心肌酶谱异常,全部患儿均伴有心电图异常表现。对照组男24例,女16例;年龄 1~3岁13例、3~6岁19例、6~12岁8例;病程6~15 d,平均病程11 d;发病前上呼吸道感染32例,无明显诱因8例;29例伴有血清心肌酶谱异常,全部存在心电图异常表现。

1.2 治疗方法

两组患儿均予以维生素C、维生素E等抗氧化剂以及抗心律失常药物治疗,在此基础上观察组予以1,6-二磷酸果糖150 mg/kg联合黄芪注射液:1~3 岁:3~5 mL/d;4~7 岁:10 mL/d;8~12岁:20 mL/d;1次/d。对照组患儿予以能量合剂,1~3岁:1/2支/次,4~12岁:1支/次;1次/d。两组患儿均以 1~2周为1个治疗周期。

1.3 疗效判定标准

治愈:患儿症状、体征完全缓解,心电图及心肌酶谱检查结果恢复正常;有效:患儿症状得到控制或有所好转,心电图及心肌酶谱检查基本正常或好转明显;无效:患儿症状较治疗前无明显变化或加重,心电图及心肌酶谱检测指标无好转或恶化。

1.4 统计方法

数据采用SPSS15.0软件进行统计学分析,计数资料采用χ2检验,组间比较采用t检验。

2 结果

2.1 治疗效果比较

治疗结束后观察组总有效率为86.7%,对照组为67.5%,两组比较观察组明显优于对照组(P<0.05);在治愈率方面,观察组为63.4%,对照组为30.0%,两组比较差异有统计学意义(P<0.01)。见表1。

表1 两组患儿治疗效果对比[n(%)]

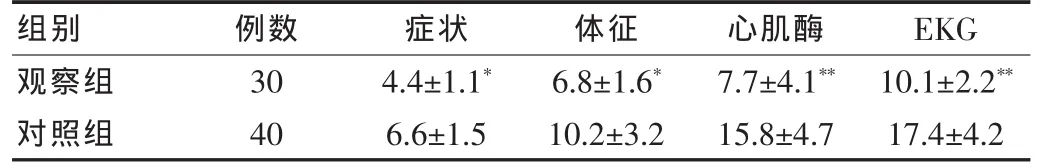

2.2 症状、体征及临床指标恢复时间比较

观察组患儿在临床症状、体征方面的平均恢复时间均显著少于对照组(P<0.05),在心肌酶、EKG方面亦少于对照组(P<0.01)。 见表 2。

表2 两组患儿临床指标平均恢复时间对比(±s)

表2 两组患儿临床指标平均恢复时间对比(±s)

注:与对照组比较,*P<0.05,**P<0.01。

组别 例数 症状 体征 心肌酶 EKG观察组对照组30 40 4.4±1.1*6.6±1.5 6.8±1.6*10.2±3.2 7.7±4.1**15.8±4.7 10.1±2.2**17.4±4.2

3 讨论

病毒性心肌炎主要指由病毒感染造成的弥漫或局部性心肌非特异性间质性炎症病变为主要临床表现的临床综合征,致病病毒主要是嗜心肌性病毒[3]。对心脏的损害机制主要包括病毒及其毒素的直接损害、免疫反应和自由基氧化损伤等方面[4]。病毒血症时,感染病毒可对心肌构成损害性侵袭,引起心肌病理性改变,亦可通过免疫反应和自由基损伤对心肌细胞造成损伤。上述病理机制的演变结果是氧自由基对细胞膜内脂质造成过氧化损伤,引起心肌细胞缺血以及炎性细胞浸润,继而细胞膜通透性增加,细胞内大量流进钙离子最终导致心肌细胞坏死、纤维组织增生等病变。

病毒性心肌炎在中医学中属于“心悸”、“怔忡”范畴。机体外不固,外邪趁虚而入,侵扰于心,耗气伤阴,导致心气虚弱,运化血液无力,血脉瘀阻,则心神失于濡养,从而临床表现为心悸怔忡、气短乏力等症状[2]。黄芪具有补脾益气、利尿消肿、托毒生肌等作用[5],现代药理学研究结果显示,黄芪对于人体心血管等多个系统均具有较佳的改善作用,在改善心脏功能、扩张冠脉、提升抗缺氧能力以及防止脂质过氧化等方面效果较为满意。动物实验亦显示黄芪注射液对于病毒性心肌炎患者的心肌细胞具有显著的保护作用,在改善心脏泵血功能方面正性肌力作用较强。二磷酸果糖是细胞内糖代谢的主要中间产物之一,因此可通过激活细胞膜上的磷酸果糖激酶起到增加钾离子内流以及促进细胞静息状态恢复的作用。同时还可抑制氧自由基、组胺等物质的释放,增加三磷酸甘油酸含量,从而有利于提高缺血缺氧、休克等病理状态组织细胞的能量代谢,这对于修复细胞功能具有十分积极的意义。该研究在常规临床治疗的基础上给予观察组患儿黄芪注射液联合二磷酸果糖的治疗,结果显示在临床疗效及患儿症状、体征及临床指标等方面,观察组患儿均明显优于对照组,提示两种药的联合运用临床治疗效果确切。

综上所述,临床针对病毒性心肌炎患儿实施抗氧化剂、抗心律失常以及能量合剂治疗时,应及早加用黄芪注射液以及二磷酸果糖,可有效改善患儿临床症状、体征及临床指标,疗效确切。

[1]柯俊华,陈金水.病毒性心肌炎的中医药研究近况[J].中西医结合心脑血管病杂志,2010,8(3):351.

[2]吴铁吉.病毒性心肌炎诊断标准(修订草案)[J].中华儿科杂志,2000,38(1):75.

[3]李鑫焱.中西医结合治疗病毒性心肌炎4O例临床探讨[J].中国现代药物应用,2009,3(23):140.

[4]姜秀菊,张若瑜.1,6-二磷酸果糖和黄芪对小儿病毒性心肌炎血清肌钙蛋白水平及预后的影响[J].中国妇幼保健,2005,20(23):3107-3108.

[5]王国荣,李颖.炙甘草汤合黄苠注射液治疗病毒性心肌炎20例疗效观察[J].中国社区医师,2007,24(1):37.