放射性废树脂氧化分解处理技术

2012-05-16李全伟

程 娟,李全伟

(西南科技大学 国防科技学院,四川 绵阳 621010)

随着全球能源短缺,核电产业的发展蒸蒸日上,核能开发和利用给人类带来巨大经济效益和社会效益的同时,也产生了大量放射性废物,给人类生存环境带来了较大威胁。如何处理放射性废物成为亟待解决的问题。离子交换树脂是一种在交联聚合物结构中含有离子交换基团的功能高分子材料,在同位素制备、放射化学研究、核电厂运行、核设施去污和退役、放射性废液处理以及核工业厂矿中被广泛应用,尤其在核电站,它是净化处理放射性工艺废水的主要手段。放射性废树脂的处理是迄今尚未圆满解决的问题,受到高度重视,因为:1)废树脂富集了放射性核素,且比活度相差很大(106~1013Bq/kg[1]);2)废树脂属可燃放射性有机物,含较多硫和氮,焚烧处理会产生腐蚀性和污染性放射性气溶胶和放射性灰渣,且往往树脂燃烧不充分,会产生大量的有害物质;3)废树脂辐解或热解、生物降解时,会产生 H2、CH4、C2H4、NH3等燃爆性气体;4)废树脂长期存放会粉化,在槽罐底部出现板结,造成回取困难;5)废树脂是弥散性物质,不允许直接处置(除非脱水后装入高整体性容器)[2];6)废树脂体积变化大、质量轻,自然界难以降解。

目前针对废树脂的常见处理方法有:固化法(水泥固化、聚合物固化、沥青固化、塑料固化等)、热压法、生化分解法、氧化分解法、高整体性容器直接包装法、洗脱处理法等。水泥固化法工艺比较成熟,但成本较高。针对目前废树脂的现存量和可预计的近期产量,采用传统的水泥固化工艺在一定时期内是经济可行的。但大量放射性废物的积累必将导致运输、管理不便,处置场空间匮乏、最终处置费用提高等一系列问题,因此,开发废树脂减容处理的新技术尤为重要。热压法需要超级压实机和加热装置,要解决压实过程中产生的废液和废气,推广应用受到一定限制。早年曾有报道芬兰专家研究用微生物生物降解处理废树脂。该法有微生物培养和处理等问题,并仅适宜处理比活度较低的废树脂,至今未见到工业应用的报道。高整体性容器直接包装法成本极高,不能普遍采用。洗脱处理法操作繁琐,而且很难使放射性废树脂降到非放水平,并会产生较多二次废物。

废树脂氧化分解工艺有干法氧化(焚烧)、过氧化氢湿法氧化、超临界水氧化和间接电化学氧化等技术方法,目前仍处于研究和探索阶段。焚烧、热解、高温高压湿法氧化等减容方法操作复杂,条件苛刻,易产生二次污染,本文重点介绍过氧化氢湿法氧化分解废树脂的处理方法。

1 放射性废树脂的氧化分解方法

废树脂的氧化分解处理方法,可分为干法氧化分解(焚烧)和湿法氧化分解(如酸煮解、过氧化氢分解、超临界水氧化分解和间接电化学氧化分解等)两大类。湿法氧化又称湿燃烧法,也是一种焚烧法。这是利用浓硝酸和硫酸、浓硫酸和过氧化氢、过氧化氢催化,超临界水氧化或间接电化学氧化分解废树脂。湿氧化法减容效果好,尾气处理简单,所产生的无机残渣用水泥固化即可,但反应材质要求高,且难于处理高放废树脂。

干法氧化分解开发早、应用普遍、处理效率高,但尾气净化复杂。湿法氧化分解尾气处理简单,但处理效率比较低,尚在开发阶段。

1.1 干法氧化

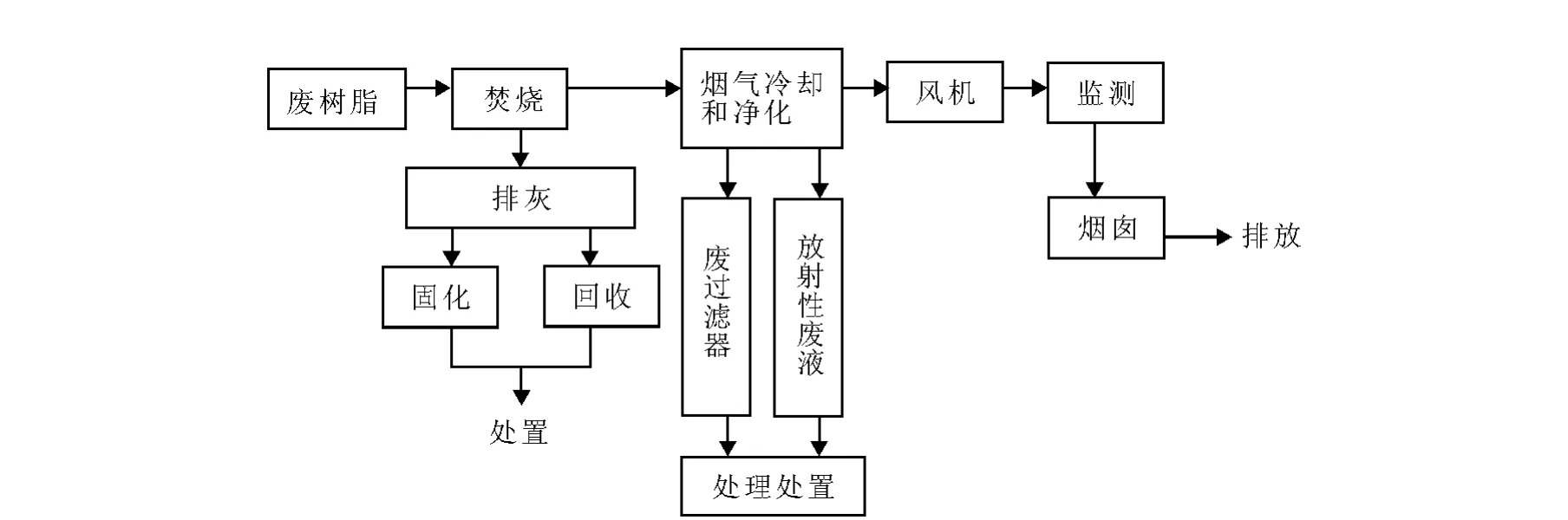

干法氧化也叫焚烧法。废树脂焚烧工艺流程示意图示于图1。焚烧处理对可燃性固体放射性废物可获得较大减容和减重(减容20~100倍,减重10~80倍),焚烧后70%~90%放射性物质进入焚烧灰烬中,且将可燃性物质转化为惰性无机灰烬,消除废物热解、辐解、发酵、腐烂和着火的可能性[3],成为易于固化、方便运输、贮存和处置的物质。但由于以下原因,使废树脂的焚烧比一般可燃废物的焚烧更复杂:1)废树脂和其他可燃物一起焚烧时,空气会优先被其它可燃物消耗,树脂燃烧不完全,并且树脂会被焚烧灰包覆;2)废树脂焚烧会产生较多SOx和NOx,设备的抗腐蚀性要求高;3)废树脂含有较多水分,往往先要做干燥处理;4)废树脂热值不高(2~40 MJ/kg,取决于含水量),焚烧时要补充液体燃料或其它可燃物质;5)14C、137Cs和3H、Ru等核素易一起进入尾气。

热解炉、回转炉、流化床焚烧炉原则上都可用来焚烧废树脂[2]。当前国内外重点研究开发多用途焚烧炉,实现一炉多用,提高经济效益,充分发挥设备的作用,焚烧炉要求连续运行,处理能力大。可在放射性废物比较集中的地方,如广东大亚湾核电站、秦山核电站及某些大城市和大型核企业设立焚烧炉,区域性使用,制定合理收费标准,处理附近地区的放射性废物。

1.2 湿法氧化

1.2.1 酸煮解氧化分解

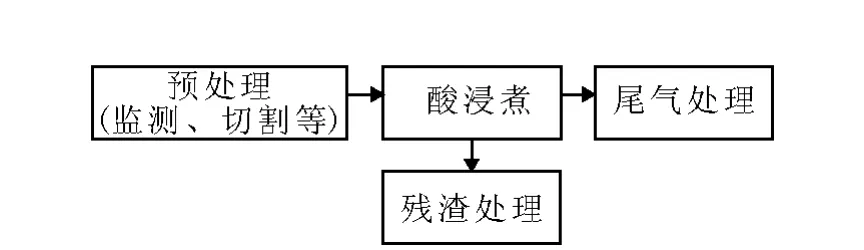

酸煮解又称酸硝化,是用热浓硫酸和硝酸(250℃)浸煮可燃固体废物,将有机物分解成简单的气体组成,把大部分有机物转变为硫酸盐和氧化物。废树脂酸浸煮工艺流程示意图示于图2。

图1 废树脂焚烧工艺流程示意图

图2 废树脂酸浸煮工艺流程示意图

有机物的化学分解包括有机物碳化和碳化物进一步氧化两个步骤。硫酸的主要作用有两个:一是把有机物碳化;二是为硝酸的氧化提供高温介质。硫酸虽然也能氧化碳,但反应速度较慢,因此需要加入硝酸。碳化物的氧化主要靠硝酸来完成。硝酸还可将硫酸分解有机物形成的

酸浸煮法优点有:1)减容比大;2)大于95%H2SO4、70%~80%HNO3能回收再用,二次废液少;3)操作温度和压力低,容易控制和调节,易启动和停车;4)不产生焦油、烟炱和尘埃。缺点有:腐蚀性大,对设备要求高。

1.2.2 过氧化氢氧化分解

过氧化氢湿法氧化工艺是将废树脂在硫酸亚铁催化剂作用下经过氧化氢分解,达到减容的目的。该处理法操作条件温和(反应温度约为100℃,反应压力为常压)。

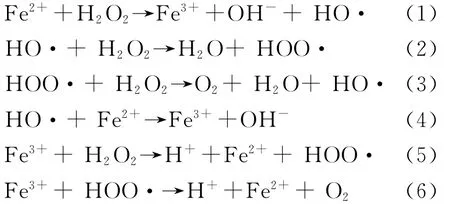

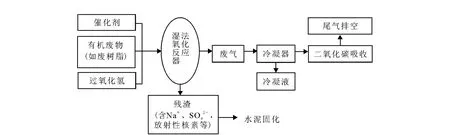

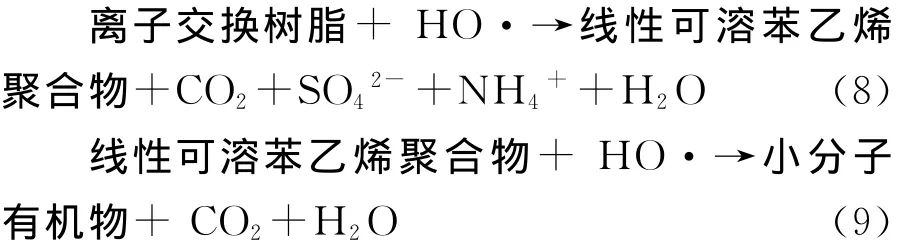

废树脂湿法催化氧化工艺流程示于图3。废树脂过氧化氢催化氧化反应是树脂在HO·自由基的作用下引发的链式氧化反应。自由基HO·具有极强的氧化性,可抽取有机物分子上的活泼氢并加成在有机分子的不饱和键上。在树脂分解过程中,高聚物被HO·自由基逐渐分解,最后生成二氧化碳、水和少量无机残液,无机残夜经浓缩后可水泥固化。以铁离子为催化剂,用过氧化氢氧化废树脂的反应机理如下:

图3 废树脂湿法催化氧化工艺流程

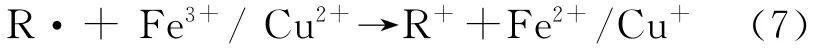

有机自由基R·可被高价离子如Fe3+和Cu2+氧化:

对阳离子树脂的分解,Fe2+是有效催化剂;对阴离子树脂的分解,Cu2+是有效催化剂;对混合树脂以 H2O2-Fe2+/Cu+体系分解效果最好。

在树脂的分解过程中,高聚物被HO·自由基逐渐分解,其历程可表达为[4]:

与废树脂直接水泥固化工艺相比较,以铁离子或铜离子为催化剂,用过氧化氢氧化废树脂,树脂所荷核素几乎全富集在分解残液和残渣中,气相不含任何放射性核素,残液(用碱中和后)可成功地进行固化;固化体体积较原树脂体积减少30%~40%,其物理和力学性能满足处置标准要求,且过氧化氢湿法氧化有操作条件温和,不排放NOx和SO2等有害、有毒气体,无二次废物处理问题等优点。但该方法的设备和工艺条件限制较多。

1.2.3 超临界水氧化分解

超临界水氧化技术是在高温、高压下,利用分子氧作为氧化剂,以超临界水作为溶剂,把有机物氧化分解为CO2和H2O的技术。该技术因具有反应迅速、氧化彻底、设备简单等优点而成为目前有机废物处理研究的热点。

当向超临界水中通入氧(或其他氧化剂)时,活泼的氧攻击有机物分子中较弱的C-H键产生自由基 HO2·,它与有机物中的 H 生成H2O2,其进一步分解为亲电性很强的自由基HO·,自由基HO·与含H有机物作用生成自由基R·,之后与氧作用生成自由基ROO·,其进一步获得H原子生成过氧化物,过氧化物通常分解为相对分子质量较小的化合物,如此循环,直到生成CO2、H2O、N2等无害物质,有机物中的S、Cl、P等元素则生成相应的酸或者盐。

目前有研究表明,在超临界水中引入催化剂(贵金属类、过度金属类、碱金属盐、杂聚酸类、羰基类等)可提高有机化合物的转化率、缩短反应时间、降低反应温度、优化反应途径,但催化剂存在寿命较短,容易中毒等问题,需要进一步研究。

超临界水氧化法的主要优势是可将难降解的有机物在很短的时间内,99%以上氧化成CO2、N2和水等无毒小分子化合物,无二次污染;反应器体积小、结构简单;有机物在超临界水中氧化时放出大量的热,有机物质量分数大于3%时即可实现自热反应,节约能源。尽管超临界水氧化法具备了很多优点,但其高温、高压的操作条件无疑对设备材质提出了严格的要求。随着新材料的应用和反应器设计水平的提高,超临界氧化技术将成为处理有害有机物的首选方法。

1.2.4 间接电化学氧化分解

间接电化学氧化分解是指在电化学作用下形成高价态(强氧化态)的媒介物质,利用媒介物质的强氧化性和电化学的共同作用,在近室温、常压条件下进行有机废物的氧化分解。该技术所用的媒介物质,一般为多价态过渡金属离子[5]。

间接电化学氧化分解,即使用无机试剂将废树脂中的有机物破坏,然后将剩余无机材料进行固化,避免溶胀现象,并且可增大废物体的减容比。但需要电流强度较大,从安全性和经济性来看,该方法有所欠缺。而且该技术在有机物处理领域的研究起步较晚,要实现推广应用还有一定难度。

1.2.5 等离子氧化分解[6]

等离子氧化技术处理废树脂是利用高频电流通过金属线圈时产生的感应耦合现象,在富氧环境中产生大量的等离子体,再通过废树脂升温裂解和等离子氧化反应过程实现废树脂的高效减容和无害化稳定。根据废树脂裂解特性,等离子氧化技术减容处理过程分为2个阶段进行。第1阶段:低减容处理。废树脂加热至400℃,使裂解气体与活性等离子氧发生氧化反应,使废树脂在不产生焦油的情况下,体积减小到处理前的1/4。第2阶段:极限减容处理。经过第1阶段处理的碳化树脂被加热至700℃,调节氧气流量,使其与等离子氧发生剧烈反应,体积减小到处理前的1/10~1/20,灰分的减重率超过20%。经等离子氧化工艺处理后,灰分的无机化程度高,稳定性好,无任何结块现象。树脂灰分具有良好的亲水性,产生的固化体的抗压强度高达34.32~43.15 MPa。该工艺由于投资高,研究时间较短,同时因废气中产生NOx和SO2等有害气体,所以并没有取得实质性工程进展。

2 放射性废树脂分解液的水泥固化

固化处理放射性废树脂,通常采用水泥、沥青、塑料作为固化基材。沥青固化工艺复杂,且固化需在高温条件下进行,目前国内技术尚不成熟。塑料固化废树脂虽可行,但固化基材昂贵,且固化体的耐老化问题尚待解决[7]。水泥固化有工艺简单、运行安全、费用低廉、固化产品耐辐照和自屏蔽效应好等优点,因此,目前废树脂直接水泥固化仍是国内外普遍采用的方法。但废树脂直接水泥固化通常出现核素浸出率高和废物包容量低、固化体龟裂和破碎等问题,至今没有得到很好的解决。

树脂分解液和废树脂的形态和特性有很大差异,前者主要为含无机盐类的水溶液,后者为固态高分子有机聚合物,这就要求在水泥固化时要慎重选择配方和必要的添加剂。

通常树脂分解液体积较大,要固化废树脂分解液,通常需要浓缩。在低于沸点的条件下蒸发浓缩,冷却后碱中和浓缩液,并调残液的p H为8~10,然后将残液直接水泥固化。对于不同的树脂类型,其中和情况有所不同,阳离子树脂及混合树脂分解残液酸性很强,p H一般在1~1.5,中和后产生大量硫酸盐(主要为Na2SO4)以及少量的催化剂金属离子的氢氧化物,含盐量很高,使用普通水泥,在湿润状态下,水泥成份会和硫酸盐起反应,生成钙钒石结晶(3Ca O·Al2O3·3CaSO4·32 H2O),使水泥固化体受到破坏。目前,清华大学相关研究[8-9]表明,针对废树脂分解液中存在高硫酸盐的情况,抗硫酸盐水泥比较稳定,固化体不易受到破坏。而阴离子树脂分解残液酸性相对较弱,中和后含盐量少;混合树脂残液介于阴、阳之间,可选用常见的普通硅酸盐水泥。另外,阴离子树脂和混合树脂分解残液中含有一定有机物,水泥作为无机材料固化有机物存在诸多问题,比如抗浸出性差等,为了解决这些问题,国内外正致力于水泥配方、添加剂等方面的研究。

大量实验研究[10-12]表明:1)采用湿法催化氧化分解减容-残液水泥固化得到的固化体体积较原树脂体积减少30%~41%,进而大大减少了废物的运输和处置费用,而直接水泥固化废树脂得到的固化体体积较原树脂体积增加80%以上。2)采用湿法催化氧化分解减容-残液水泥固化得到的固化体抗压强度(均大于20 MPa)较原树脂直接水泥固化至少高2倍,浸出率相差不大。3)废树脂分解液水泥固化体虽含有机物,但仍属于不可燃废物,在处置过程中不会引起火灾等安全问题。4)废树脂分解液水泥固化体不会引起辐射生热温升和辐射安全等问题。但水泥固化法自身存在的一些弊端仍然存在,值得进一步探索和研究。

3 结 语

综上所述,不同的废树脂处理方法各有自身的优缺点,但氧化分解工艺突破了传统的非减容处理工艺,预示着废树脂处理方法的未来发展趋势:新工艺必须克服传统处理方法的弊端,实现最大减容,从而使废树脂中间贮存、运输和最终处置费用大幅降低。氧化分解工艺也将从对废树脂的彻底分解延伸到对废树脂分解液的固化处理等方面。

[1] 罗上庚.放射性废物处理与处置[M].北京:中国环境科学出版社,2007.

[2] 罗上庚.废离子交换树脂的优化处理[J].核科学与工程,2003,23(2):165-171.

[3] 罗上庚.放射性废物的焚烧处理[J].核技术,1990,13(1):1-8.

[4] 蹇兴超,云桂春.放射性废离子交换树脂过氧化氢湿法催化氧化技术研究[J].辐射防护,1995,15(3):203-209.

[5] 刑海青,马辉,张振涛,等.Ag(Ⅱ)间接电化学氧化处理树脂技术研究[M].北京:中国原子能研究院年报,2009.

[6] 陈斌.核电厂低中放废树脂处理工艺[J].辐射防护通讯,2010,30(1):13-16.

[7] 魏保范,李瑞珊.反应堆放射性废树脂固化的研究[J].天津师范大学学报:自然科学版,1995,15(3):30-34.

[8] 车春波.Fenton试剂催化氧化法处理离子交换树脂再生废水[J].环境科学与管理,2010,35(2):79-81.

[9] 李洪辉,范智文.核电站放射性废物水泥固化处理[J].辐射防护通讯,2010,30(3):34-38.

[10]郑晓鹏,翁丽梅,李林鸿,等.超临界水氧化技术及其应用[J].辽宁化工,2010,39(8):833-836.

[11]安军.废树脂焚烧处理技术研究[D].杭州:浙江大学,2007.

[12]罗上庚.放射性废离子交换树脂的处理技术[J].辐射防护,1992,12(5):398-404.