新疆哈密东戈壁超大型钼矿床成矿热液蚀变作用分析

2012-04-24班宜红马晓辉黄培明刘建军常新明付治国

班宜红,马晓辉,吴 飞,黄培明,刘建军,常新明,付治国

(河南省地质矿产勘查开发局第二地质勘查院,河南许昌 461000)

新疆哈密东戈壁超大型钼矿床是新近发现并探明的,这是我国实施西部大开发战略的重大突破。矿床位于天山山脉东段,塔里木板块向准噶尔板块俯冲的仰冲带上,是地槽活动的强烈区域。这里华力西期花岗岩基发育,变质作用普遍。本文基于与钼成矿作用关系密切的热液蚀变作用进行分析阐述。

1 成矿背景与矿区地质简述

1.1 大地构造

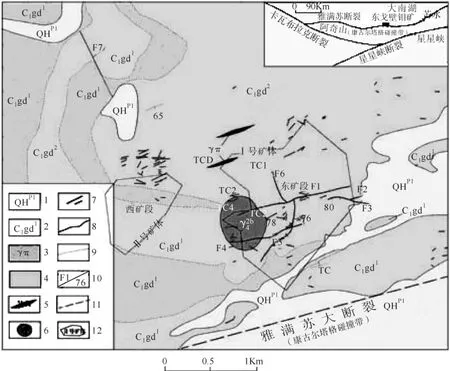

该区区域深大断裂发育(图1),康古尔断裂与雅满苏断裂之间的断块上为黄山-秋格明塔什复理石岩带(韧性剪切带),该岩带南北两侧分别为阿奇山-雅满苏岛弧带及小型泉-大南湖岛弧带[1-3]。

1.2 地层

地层分区属天山-阴山地层区(Ⅰ)北天山地层分区(Ⅰ1)觉罗塔格小区(Ⅰ11)出露地层由老到新为:石炭系、二叠系及新近系,区域岩浆岩为华力西期黑云母花岗岩(γ2h4)。

矿床赋存地层为石炭系下统干墩组(C1gd),岩性为变质砂岩、泥质砂岩及变安山岩等(图2)矿床成矿母岩为华力西期(二叠纪末期)含黑云母斑状花岗岩,U-Pb法同位素年龄为:227.6+1.3 Ma。

图1 勘查区大地构造位置图

图2 东戈壁钼矿区地质图图

2 矿床地质概述

2.1 形态与规模

钼矿体全部赋存于斑状花岗岩的顶部外接触带,内接触带不含矿。这与东秦岭7个超大型钼矿床以外接触带成矿为主尚存在内接触带少量花岗岩成矿的普遍规律不同。矿体形态与斑状花岗岩顶面地形起伏形态一致,矿体就像斑状花岗岩顶面的一层巨厚皮壳状。主矿体为似层状。垂向上距成矿母岩0~100 m,矿体长1 534 m,宽1 030 m,一般厚100~300 m,矿体最大厚度417.84 m,最小厚度2.00 m,平均179.12 m;矿体单样最高品位3.92%,单工程最高0.275%,最低0.056%,矿体平均品位0.12%,其中低品位矿0.05%,工业矿平均品位0.13%,矿体水平投影面积1.58 km2。矿体厚度与品位呈正比关系,矿床规模达超大型。

2.2 矿石特征

矿石矿物为辉钼矿、黄铁矿等;脉石矿物主要为石英、黑云母等,化学成分SiO268.96%(成矿母岩外接触带的赋矿围岩)、Al2O314.7%、K2O 3.43%、Na2O 1.11%、Mo 0.12%、WO30.003%。不含可以综合利用的其它金属元素,为单一钼矿床。

矿石特征为,以鳞片-叶片状结构及它形粒状结构为主;构造主要有斑点状、细脉状构造,局部为网脉状构造,氧化矿影响深度最浅23.24 m,最深80.60 m。

3 成矿期热液蚀变作用

成矿期的热液蚀变作用即叠加于区域浅变质之上,又有其独特的表现形式。在浅变质碎屑岩中成矿期热液蚀变使岩石的黑云母化加强,绢云母变为白云母,由于热液活动使原砂质颗粒溶蚀变小。裂隙较大时石英脉、石英-钾长石脉沿其贯入,脉体两侧5~50 mm范围内岩石发生角岩化、硅化,脉体与围岩发生成分交换,变质矿物组合为石英-正长石-黑云母-白云母,主要角岩类型有黑云母钾长角岩、二云母钾长角岩。

成矿期热液蚀变作用主要形成各种脉体,主要蚀变类型有硅化、钾长石化、黄铁矿化、电气石化、碳酸盐化、萤石矿化等。

硅化、钾化及其他蚀变表现形式是呈细脉状-脉状充填于赋矿岩石和围岩裂隙中,形成单独的石英脉、钾长石脉、钾长石-石英脉、碳酸盐-石英脉、萤石-石英脉。电气石化可形成单独的细脉,也可形成单独的团块或斑块。

成矿期热液蚀变作用在矿区内广泛发育,最主要的表现形式是形成各种醒目的脉体如石英脉、钾长石脉、钾长石-石英脉、碳酸盐-石英脉、萤石-石英脉。电气石化可形成单独的细脉。这些脉体是区内金属矿物的最重要聚集场所,对钼矿体厚度及品位变化有重要影响。脉体外围岩中的热液蚀变作用也较明显。矿区内的金属矿物矿化与成矿期热液蚀变作用密切相关[4-9],通过对矿区资料的综合,将矿区内的主要热液蚀变类型划分为硅化、钾长石化、黄铁矿化、电气石化、碳酸盐化、萤石矿化等,不同的蚀变类型其金属矿物的成分也有一定的差别。

3.1 硅化

硅化是矿区热液作用由早到晚均可见到的蚀变,也是与矿区矿化关系最密切的重要蚀变之一,它普遍发育于各种岩石中。

3.1.1 硅化的主要表现形式

3.1.1.1 硅化的主要表现形式之一

呈规模不等的脉体产出,成矿阶段早期形成不含辉钼矿及其他金属矿物的纯白色石英脉、偶含黄铁矿的纯白色石英脉[10],这些石英脉通常也是后期脉体充填的通道,特别是花岗质脉体充填的通道(斑状花岗岩枝边部常有石英脉镶边);成矿阶段形成辉钼矿-黄铁矿石英脉、黄铁矿-辉钼矿石英脉、辉钼矿石英脉,辉钼矿-黄铁矿-长石石英脉、辉钼矿-黄铜矿-黄铁矿石英脉、辉钼矿-黄铁矿-方解石-石英脉及萤石-黄铁矿-石英脉、萤石-辉钼矿石英脉等浅白色-灰白色脉体。石英脉的结构与脉体规模有较大关系,细小石英脉(2~5 mm)主由0.01~0.5 mm它形粒状变晶石英组成,脉边部颗粒细些,具冷凝边;较大一些的石英脉具细粒至中粗粒花岗结构,脉体由两侧向中心依次可分为冷凝边带(宽1~3 mm,它形粒状石英颗粒大小0.03~0.2 mm)、细粒结构带(宽3~10 mm,它形粒状石英颗粒大小1.5~4 mm)、中粗粒结构带(宽一般3~8 cm,它形粒状或半自形柱状-栉状石英大小5~12 mm)。石英脉中常分布有片状白云母集合体大小2~5 mm,部分石英脉中分布有片状金云母。

深部的石英脉从外观总体上可分为两种:一种与围岩界线清晰、截然,脉体规模大(厚度一般1~10 cm);另一种与围岩界线模糊,脉体内部含有较多围岩杂质,脉体规模小(厚度一般2~5 mm)。与围岩界线不清晰的石英脉中亦有辉钼矿化,但矿化主要以星散小颗粒状为主,个别脉体边部偶见极薄的纹线状辉钼矿。

3.1.1.2 硅化的第二种表现形式

在石英脉两侧的围岩中发育有宽窄不一的硅化带,窄者0.5 mm,宽者2~5 mm,是脉体与围岩进行物质交换的产物,此带限于石英脉边部外侧。硅化带中矿物成分复杂,主要由0.01~0.1 mm(近石英脉粗,渐远渐细)它形粒状石英、0.05 mm它形粒状方解石(或白云石)、0.002~0.2 mm细鳞片状黑云母-绢云母组成;硅化带中也有微量呈微细浸染状存在的金属矿物黄铁矿、辉钼矿等。

3.1.1.3 硅化的第三种表现形式

在无脉体或远离脉体的各种岩石中形成规模不等的硅化(褪色)蚀变带或硅化蚀变条带、团块,特别是在岩石中裂隙发育热液流体通道密集时更是如此。此种硅化形式在各种岩石中均具有普遍性。部分钻孔(ZK0704孔)特别是在靠近断层破碎带的钻孔中可见这种蚀变带宽达30余m,带中除硅化石英外还伴有星散颗粒状黄铁矿化、黄铜矿化、星散状及裂隙充填状辉钼矿化等。硅化蚀变条带、团块在岩石中较常见,小者10~20 cm,大者0.5~1.5 m,硅化条带或团块中除含有较多的黄铁矿、黄铜矿外,还含有针柱状电气石等杂质。

3.1.2 硅化与矿化的关系

矿区内的各种矿化均与硅化有密切关系,特别是钼、钨、铅、锌、铜矿化与石英脉及硅化关系密切。

3.1.2.1 硅化与辉钼矿化的关系

据钻孔资料显示矿区内50%以上的辉钼矿产于规模大小不等的石英脉中及紧邻石英脉边部的硅化带中,约5%~8%的辉钼矿产于远离脉体的硅化带、硅化团块中中。总体上看辉钼矿有4种产出形式:第一种是在石英脉中呈斑块状(包括菊花状、放射状)、团块状、颗粒状(包括稠密颗粒状和星散颗粒状)产出,辉钼矿斑块、团块大小一般1 cm×1.5 cm~1.5 cm×3 cm,颗粒状集合体大小一般1~3 mm;第二种是在石英脉边部呈脉状(包括不连续脉状、纹线状、细脉状、厚脉状)产出;第三种是在不含石英脉的围岩中呈细脉状、脉状、薄模状产出;或在带状硅化带中呈星散颗粒状集合体产出;第四种是在紧贴石英脉外侧围岩硅化带(宽约2~5 mm)或裂隙中呈星散颗粒状、稠密颗粒状产出。以上4种辉钼矿产出形式中有3种与石英脉有直接关系,可见石英脉是区内辉钼矿形成的主要载体。

3.1.2.2 硅化与铅锌矿化的关系

钻孔资料显示,铅锌矿化主要有3种主要产出形式,一种是在石英脉中呈团块状、颗粒状(包括稠密颗粒状和星散颗粒状)产出,部分石英脉中仅见方铅矿无闪锌矿但有黄铁矿,大部分石英脉中多见方铅矿、闪锌矿共生,伴有黄铁矿或黄铜矿;另一种是呈独立的铅锌矿脉产出,脉宽3~6 mm;第三种是在石英脉外侧的硅化围岩中呈细小颗粒状或星散浸染状产出。据钻孔资料分析以石英脉为载体产出的铅锌矿占矿区全部铅锌矿的85%以上,以独立脉体或团块产出的铅锌矿约占总体的5%~8%,以石英脉外侧硅化带产出的铅锌矿约占3%~6%。

3.1.2.3 硅化与黄铜矿化的关系

矿区内黄铜矿主要有3种产出形式。一种是呈小团块状、斑块状、颗粒状集合体产于石英脉中,斑块状黄铜矿不连续分布于石英脉中,团块大小3 mm ×5 mm~5 mm×15 mm,也常见呈脉状、透镜状产于石英脉中,黄铜矿呈透镜体状分布于石英脉中,透镜体厚大部位达1.2 cm或与黄铁矿、铅锌矿共生产于石英脉中,局部形成石英脉型铜铅锌矿;另一种是呈斑块状集合体产于硅化团块中或星散颗粒状产于硅化带中;第三种是星散颗粒状、细脉状、不规则条带状、团块状分布于矿区各种岩石特别是变质辉绿岩、变质砂岩中,黄铜矿脉宽2~3 mm分布于变质砂岩中,黄铜矿中有少量黑色电气石杂质,这也是矿区内地表岩石普遍具星点状孔雀石化的主要原因。在斑状花岗岩、似斑状花岗岩[11]中也有颗粒状、小团块状黄铜矿分布。据钻孔岩心观察,产于石英脉中的黄铜矿约占矿区黄铜矿总体的50%,产于硅化团块或硅化带中的黄铜矿约占总体的35%,产于围岩中的分散黄铜矿约占总体的10%~12%,另有少部分黄铜矿产于与钾化有关的脉体中。

3.1.2.4 硅化与钨矿化的关系

钨矿化在矿区内不普遍,仅少部分钻孔中可见,或钻孔的部分地段可见。钨矿化在地表石英脉中也有分布,个别石英脉中矿化较强。据矿区资料统计,80%以上的钨矿化(包括黑钨矿、白钨矿)产在石英脉中,约20%的钨矿化产于钾长石脉(包括萤石-钾长石脉)中。钨矿是辉钼矿的伴生矿,或与磁铁矿、黄铜矿、铁闪锌矿共生,也可呈颗粒状集合体单独产出。ZK0704孔(255.40 m处)在一条宽22 cm的石英脉中可以看到钨与多种金属矿物的共伴生组合:石英脉的一侧黑钨矿与辉钼矿共生,石英脉的另一侧白钨矿与方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、辉钼矿共生;在KZK1116钻孔中可见黑钨矿产于石英脉中,与黄铜矿共生,外侧有弱的辉钼矿化。部分钻孔中黑钨矿集合体排列显示一定的方向性,反映黑钨矿的生成是沿裂隙生长的。

3.1.2.5 硅化与黄铁矿化的关系

黄铁矿不单发育于各种脉体、硅化团块或硅化带中而且在围岩中也相当发育。钻孔观察显示,石英脉、硅化团块或硅化带中的黄铁矿约占黄铁矿总体的60%左右,在围岩中分散存在的黄铁矿约占总体35%。黄铁矿在石英脉或硅化带中主要以颗粒状、团块状、斑块状集合体产出,构成石英-黄铁矿脉。除石英脉及硅化带外,黄铁矿普遍存在于矿区各种岩石中,主要呈大小不等的星散颗粒状集合体或呈条带状、脉状分布于岩石中,且与岩石的变质程度有一定的关系:变质辉绿岩、变质泥岩-砂质泥岩及蚀变较强的隐伏岩体中黄铁矿颗粒较多、较稠密,变质较弱的块状砂岩中则相对较少。

黄铁矿化是矿区内最主要的金属矿物矿化,多数黄铁矿呈单独的颗粒状、斑块状集合体产出,约占黄铁矿总体的60%~65%,只有35%~40%的黄铁矿是与其他金属矿物伴生或共生的。因此黄铁矿化与其他金属矿物矿化的关系比较复杂:在石英脉或硅化团块、硅化带中黄铁矿发育部位其他金属矿物(包括辉钼矿)矿化不一定发育,或以黄铁矿最为发育其它金属矿物含量较少,辉钼矿及其他金属矿物矿化较强、较发育部位一般都伴有或多或少的黄铁矿化;但围岩中黄铁矿化不发育地段其内充填的石英脉中也很少能见到辉钼矿等其他金属矿物的矿化。

3.2 钾长石化

钾长石化虽不及硅化普通、强烈,但也是成矿最重要的蚀变类型之一,与成矿有密切的关系。

3.2.1 钾长石化的表现形式

钾长石化主要形成各种含钾长石的脉体。钾长石脉类按矿物成分的含量不同可分为钾长石脉、石英-钾长石脉(钾长石含量大于50%,石英、白云母-金云母等杂质小于50%)、钾长石-石英脉;此外还有少量的石英-斜长石脉(石英及其他杂质含量小于50%,斜长石含量大于50%)、斜长石-石英脉(斜长石含量小于50%,石英及其他杂质大于50%)。纯钾长石脉较少,纯斜长石脉更难见到,矿区内最常见的是钾长石-石英脉、石英-钾长石脉。钾长石类脉体地表分布较局限,在东矿段出露于距隐伏岩体较浅的ZK88以东约300~500 m范围内,此范围内钾长石脉在钻孔中也较常见;西矿段钾长石类脉体偏少,这与西矿段岩体埋深远大于东矿段有关。

石英-钾长石脉或钾长石脉一般呈淡灰红-浅肉红色脉体,细脉体(宽度2~5 mm)具细粒花岗结构,大脉体具中粗粒花岗结构-巨斑状结构,斑晶中条纹长石4%~20%、石英1%~5%,基质中条纹长石40%~50%、斜长石5%~20%、石英20%~40%、白-金云母1%~3%。斑晶条纹长石大小5~8 mm,较大者达12~15 mm,它形粒状,具条纹构造及高岭土化;石英2~5 mm,似板状(晶形不完整的水晶)或它形粒状。基质钾长石大小1~2 mm,它形粒状;斜长石大小1~2 mm,半自形板状,有高岭土化;石英0.1~1 mm,它形粒状;白云母呈交代长石存在。镜下观察石英-钾长石脉近围岩处有冷凝边,由脉体边部向内依次为:宽0.2~0.5 mm由0.03~0.2 mm大小粒状-板状钾长石边,宽0~0.5 mm大小0.2~0.5 mm细粒长石不连续边,向内渐粗由大于1~2.3 mm、再大于5~8 mm的钾长石组成,钾长石生长方向基本垂直脉体与围岩接触带。钻孔岩心中也常见石英-钾长石钾脉中的钾长石集中分布于钾长石-石英脉的边部,近围岩处粒度细,向内粒度变粗,这是由于相对于石英而言钾长石先冷凝结晶形成的。石英-钾长石脉或钾长石-石英脉中的钾长石多呈米粥状悬浮于石英中且不均匀分布,局部钾长石呈团块状集中。钾长石含量相对较少且位于边部的脉体(钾长石15%~20%)其长石呈栉状。

斜长石-石英脉与钾长石-石英脉相比较少,约占长石类脉体的5%左右,矿物成分主要为石英80%~90%、斜长石6%~10%、电气石及其它金属矿物2%~5%。

3.2.2 钾长石化与矿化的关系

钾长石化主要与辉钼矿化、黄铁矿化关系密切,与铅锌矿化、黄铜矿化关系不密切、与钨矿化关系不太密切。据对钻孔资料的统计,约50%左右的钾长石脉、石英-钾长石脉或钾长石-石英脉是不含矿的或仅有很弱的矿化,只有30%~35%左右的钾长石脉、钾长石-石英脉、斜长石-石英脉具有较好的辉钼矿或黄铁矿化,因此长石化与矿化的关系很复杂。总体上看产于与长石有关的脉体中的辉钼矿约占矿区辉钼矿总体的25%~30%。据矿区多个钻孔岩心观察结果,隐伏岩体上部0~60 m范围内的围岩中钾长石化一般较发育(与钾长石化相比硅化相对较弱),形成相对密集、厚度较大(一般10~30 cm)的钾长石脉、石英-钾长石脉、钾长石(或斜长石)-石英脉(石英脉较少),但绝大多数(85%以上)钾长石脉体中没有辉钼矿甚至没有黄铁矿,仅个别钾长石脉体(10%以下)中见有稀疏颗粒状辉钼矿、黄铁矿化或仅在脉体边部有较稠密小颗粒状辉钼矿化,构不成钼矿体。远离隐伏岩体则钾长石(或斜长石)-石英脉数量渐少、规模一般较小,厚度在0.5~10 cm之间,脉体中的辉钼矿化、黄铁矿化逐渐增强。

钾长石脉中长石与石英成分含量的变化与岩浆期后热液的演化密切相关:岩浆期后热液活动早期温度高形成的钾长石脉其成分以长石为主石英少,极少有成矿物质沉淀;随着热液流体的逐步上侵温度降低,长石先结晶,使硅质成分含量逐步增加,则依次形成石英-钾长石(或斜长石)脉、钾长石(或斜长石)-石英脉,伴随有辉钼矿、黄铁矿等成矿物质的沉淀。因此对长石脉而言总体上看矿化强弱与脉中长石含量成反比:长石含量越高则矿化越弱,长石含量降低则矿化增强。但钾长石脉中长石矿物的结晶粒度与矿化强弱没有明显的相关关系,未表现出长石颗粒越大则矿化越弱、粒度变小则矿化越强的特征[12]。因此钾长石化与矿化的关系比较复杂,总体表现为岩浆期后早期阶段脉体厚度大、长石含量高、含矿性弱,岩浆期后的晚期阶段则脉体厚度、规模相对小,长石含量少,脉体含矿性强。

3.2.3 钾长石脉之间的交切关系

钾长石脉之间具有复杂的交切关系,既表现为不同矿物成分之间长石脉有交切关系,也表现为同种成分脉体之间的交切,还表现为同种成分不同规模脉体之间的交切。

同种成分同等规模不同方向长石脉之间的交切关系在钻孔岩心中可以清楚地看到,表现为两组不同方向钾长石脉之间的相互切错,一组脉体错距大一些,另一组脉体错动距离小些,但错距均未超过2 cm。这种情况反映出两组脉体是同时形成的,也即是说两组脉体是沿“X”型张裂隙同期充填的,在脉体充填的过程中或形成之后“X”型张裂隙又有活动使其相互错开,可见在脉体的上侵演化过程中有不太强烈的构造作用的参与。

同种成分不同规模脉体之间的交切关系在钻孔岩心中也较常见,有两组钾长石-石英脉,脉体成分相同但规模差别较大:一组脉宽为1.5 cm,脉体具中粗粒结构,另一组脉宽仅为1 mm,具细粒结构。小脉体将大脉体错开,错距4~5 mm。这种情况说明即使是同成分脉体也不是同时生成的,它反映出同成分热液流体在演化或上侵过程中曾有过至少两次以上的脉动,且这种脉动与构造作用是联系在一起密不可分的,即热液流体的上侵是一个动态的过程。

具辉钼矿化的钾长石脉之间也有复杂的交切关系,可见一组辉钼矿化钾长石-石英脉与另一组辉钼矿化钾长石-石英脉相交而不错开,厚度较小的钾长石-石英脉辉钼矿化强,厚度较大的钾长石-石英脉辉钼矿化相对弱,从厚度较大的钾长石-石英脉中的钾长石连续分布情况看,是厚度较大的脉体切断了厚度较小的脉体。也可见一组辉钼矿化钾长石-石英脉被另一组辉钼矿化钾长石-石英脉错开,错距约2 cm。

长石类脉体与其他不同成分脉体之间的交切关系更为明显和常见,可见辉钼矿化石英脉错断钾长石-石英脉、黄铁矿脉穿入钾长石-石英脉中,还可见石英-钾长石脉穿入辉钼矿化石英脉中,石英-钾长石脉与辉钼矿化石英脉具清晰分界线,并具冷凝边,石英脉中具明显辉钼矿化而穿入其中的石英-钾长石脉内则未见辉钼矿化。以上现象说明长石类脉体是区内成矿期形成较早的脉体,之后才形成石英脉等其他成分的脉体;但含长石类脉体的热液也具有多次脉动,这种脉动与富含硅质的热液脉动交替进行,形成长石类脉体之间、长石脉体与其它成分脉体之间复杂的交切关系。

3.3 碳酸盐化

3.3.1 碳酸盐化的表现形式

碳酸盐化是矿区成矿阶段及成矿后热液活动的产物,主要表现形式有3种。一是成矿阶段的碳酸盐化主要表现为不形成单独的方解石(或白云石)脉体,而是与其他组分共同组成成分复杂的脉体;二是成矿阶段的碳酸盐化发育于各种成分脉体外侧的蚀变带中,也发育于蚀变斑状花岗岩及斑状花岗岩岩枝中;三是成矿期后形成的方解石脉多为沿裂隙充填的微细脉,宽0.5~2 mm,仅个别脉宽达到5 mm,或呈团块、颗粒、斑块状分布于石英脉空洞中,不含黄铁矿及其他金属矿物颗粒。

3.3.2 碳酸盐化与矿化的关系

成矿期碳酸盐化的主要表现形式是与其他组分一起形成成分复杂的脉体,伴有钼、铜、铅、锌等多种金属矿化,最常见的组合是方解石-石英脉或石膏-方解石石英脉、方解石-钾长石石英脉。方解石-石英脉(石膏-方解石石英脉)脉体一般呈浅灰色、杂灰色,方解石-钾长石石英脉一般呈淡肉红色。在这些复成分脉体中碳酸盐的含量一般不超过30%。

方解石-石英脉中金属矿物主要有方铅矿(1%~3%)、辉钼矿、黄铁矿、黑钨矿、方铅矿、闪锌矿;脉石矿物主要有石英(25% ~60%)、方解石(20%~50%),部分脉体中有石膏(20% ~35%)。脉体成分特征为:石英呈0.03~0.2 mm它形粒状或呈2~5 mm半自形柱状(晶形不完整的小水晶),常被0.25~1.5 mm它形粒状方解石集合体分隔成一个个的岛状,方解石集合体的空洞中又被0.4~2.0 mm它形-半自形石膏集合体充填,各矿物组分分布不均匀;金属矿物多在石英外侧集合体中存在,方铅矿0.01~5 mm半自形-它形粒状、集合体状,边缘外侧有0.01~0.3 mm它形粒状黄铜矿,再外侧有0.3~0.25 mm它形粒状闪锌矿,黄铁矿0.03~3 mm它形粒状(多在闪锌矿中),辉钼矿0.015~0.06mm片状星散分布。

以碳酸盐为主要成分的脉体较为少见,此种脉体中方解石含量可达70%~80%,石英小于30%,构成石英-方解石脉,脉体呈浅肉红色,脉中见发育的黄铁矿化,黄铁矿小斑块大小5 cm×7 cm;脉体外侧围岩中发育稠密颗粒状黄铁矿,离脉体稍远则黄铁矿颗粒快速减少。

碳酸盐化另一种表现形式是分布于多种脉体外侧蚀变围岩中,伴有星散浸染状金属矿化(主要为黄矿矿化、黄铜矿化、方铅矿化、闪锌矿化)。碳酸盐化在蚀变岩石中的发育具有普遍性,只是不均匀且强弱差异较大。主要的碳酸盐矿物有方解石、白云石,以方解石为主,白云石相对较少。因此根据蚀变围岩中所含碳酸盐矿物种类不同分为两种:即方解石型和白云石型。白云石型蚀变主要矿物成分:石英0.05~0.1 mm它形粒状,含量大于60%;白云石0.05 mm它形粒状,含量5%~30%;绢云母5%~7%及少许金红石、微量金属矿物组成。方解石型蚀变主要矿物成分:石英0.01~0.75 mm它形粒状,含量大于40%;方解石0.03~0.2 mm它形粒状,含量20%~40%;绢云母细鳞片状在细粒石英中平行存在,含量2%;电气石0.01~0.4 mm半自形柱状变晶、平行条带状分布,含量微量-43%;黄铁矿0.01~2.4 mm,它形-半自形粒状星散分布。方解石化也普遍发育于蚀变斑状花岗岩或蚀变斑状花岗岩脉中,伴有星散颗粒状、小斑块辉钼矿化、黄铁矿化,以斑状花岗岩脉中的矿化更强些等。

碳酸盐化的第三种表现形式是碳酸盐矿物呈不规则斑块状、团块状分布于石英脉内部或钾长石-石英脉内部,碳酸盐矿物以方解石最常见,方解石团块、斑块大小一般3 mm×5 mm,大者可达1 cm× 2.5 cm,白色,方解石中未见金属矿化,石英脉中则具辉钼矿化。分布于石英脉中的方解石较常见,钾长石-石英脉、钾长石脉方解石相对较少。方解石一般沿石英脉中的空洞充填,石英脉中空洞较大时往往有破碎的石英脉不规则的棱角明显的小碎块,可见方解石充填于石英脉空洞中,呈胶结物状包裹石英脉碎块;白色方解石斑块与浅白色的石英脉具有清晰的界线,方解石斑块的形态由石英脉中空洞的形态决定,石英脉边部见稠密颗粒状辉钼矿,而白色方解石斑块中不具任何金属矿化,这种现象反映出方解石是在含矿石英脉形成之后充填生成的,二者不是同期的。

3.4 萤石化

3.4.1 萤石化的表现形式

矿区内萤石化较常见,但未见有单独的纯萤石构成的脉体。萤石化的主要表现形式是与其他组分一起形成含萤石的脉体,脉体以外的围岩中普遍无萤石化显示。与萤石化有关的最主要脉体有2种,即萤石-石英脉和萤石-钾长石脉。萤石多呈不规则团块状分布于石英脉中或钾长石脉、钾长石-石英脉中,团块大小3 mm×5 mm~10 mm×20mm;萤石颜色以淡青绿色为主,少部分为紫色。萤石在脉体中的含量一般仅3%~10%,个别脉体中的局部位置萤石含量可达40%。钻孔统计资料显示,含有萤石的脉体(包括石英脉和钾长石脉)只占整个脉体数量的10%左右,因此即使是在脉体中萤石化也不具普遍性。在个别斑状花岗岩岩枝中也见有萤石化,并伴有小斑块状辉钼矿化。萤石化是成矿期的一种蚀变类型,成矿期后区内未见萤石化发育,这是萤石化与碳酸盐化的不同之处。

3.4.2 萤石化与矿化的关系

约有60%的含萤石石英脉、含萤石钾长石脉(或钾长石-石英脉)不具任何金属矿化或仅具星点状、稀疏颗粒状黄铁矿化,只有约40%的含萤石脉体具有金属矿化,矿化较好的含萤石脉体就更少些。常见的与萤石化有关的金属矿物矿化主要有辉钼矿、黄铁矿、黑钨矿、铁闪锌矿等,未见方铅矿、黄铜矿。含萤石石英脉或含萤石钾长石脉(或石英-钾长石脉、钾长石-石英脉)中最常见的金属矿物是辉钼矿,含萤石的辉钼矿化钾长石-石英脉,辉钼矿化较弱,萤石呈淡紫色,截断了辉钼矿化较强的石英脉)、黄铁矿、铁闪锌矿,其次是黑钨矿等。可见萤石化是矿区矿化蚀变早期(温度较高)阶段的产物。

3.4.3 萤石化与碳酸盐化组合

矿区内除发育单独的方解石-石英脉、方解石-钾长石类脉体以及萤石-石英脉、萤石-钾长石类脉体外,还常见有萤石-方解石-石英脉、萤石-方解石-钾长石类脉体,构成复杂成分的脉体。

虽然方解石与萤石共同存在于一条脉体中,但二者可能是同时生成的,也可能不是同时生成的,即二者有生成的早晚之分。一般是萤石生成相对早些,而方解石的生成则晚些,在二者共存的脉体中表现为稍晚生成的方解石包围萤石或以胶结物的形式充填于萤石小斑块方间。方解石和萤石在部分复成分脉体中也表现出是同时生的,主要表现为在石英脉中萤石、方解石斑块与石英具有清晰的界线,说明斑块内的萤石、方解石结晶相对晚些,是沿石英脉中的空洞充填的产物。与萤石-方解石-石英脉伴生的金属矿化主要为黄铁矿化,也可见弱辉钼矿化、小斑点状黑钨矿化,为高温矿物组合。

3.5 电气石化

3.5.1 电气石化的表现形式

电气石化普遍发育于矿区变质碎屑岩岩石中,主要表现形式有3种:蚀变极为强烈时构成电英岩,强烈时形成呈条带状分布的电气石,与其他热液脉组合成含电气石的脉体。

电英岩在矿区内分布较局限,黑色、灰黑色,其矿物组合为:电气石约65%、石英30%~35%、磷灰石及金属矿物微量。电英岩中电气石呈0.01~0.06 mm柱粒状变晶集合体,局部与石英一起形成不规则条带;石英呈0.01~0.3 mm它形粒状,在电气石粒间成条带状集中存在;磷灰石、金属矿物均很细小(小于0.005 mm),包裹在石英中。呈条带状分布的电气石较常见,黑色,多产在各种脉体的外侧,与浅色的以石英为主(或以方解石石英为主)条带相间分布,成分也较复杂,矿物组合为:石英40%~50%、电气石20%~40%、绢云母2%~10%、方解石1%~10%、方柱石1%~2%、磷灰石微量、黄铁矿(局部也有黄铜矿)、金红石等1%~2%。岩石中石英0.01~0.75 mm,大于0.1 mm者为不规则变质脉;绢云母在细粒石英中平行存在;电气石0.01~0.4 mm,半自形柱状变晶,平行条带状分布;隐晶方解石及微细金红石0.01~0.05 mm;黄铁矿0.01~2.4 mm,它形-半自形粒状星散存在。

以脉状、团块状、斑块状形式产于热液脉中的电气石更为常见,颜色更黑一些,电气石的结晶粒度也较粗一些,其半自形柱状体一般0.5 mm,局部可达1 mm。据热液脉中以电气石含量的不同可分为电气石脉,电气石含量大于90%)、石英-电气石脉(电气石含量大于50%)、电气石-石英脉(电气石含量大于10%小于50%)。电气石在热液脉中的分布不均匀,即使在同一个脉体的不同部位电气石含量差异也较大。

呈针柱状产出的电气石区内也较多见,主要分布于大大小小的水晶中,少部分分布于水晶边部外围石英脉中。针柱状电气石呈黑色,长一般0.5~3 cm,宽一般0.2~1.0 mm。

3.5.2 电气石化与矿化的关系

电气石化多与岩浆期后温度较高的气化热液活动有关,与岩浆作用关系密切,电气石化在矿区内虽较发育,但并非都与成矿有关系。根据电英岩在地表的分布特征及钻孔揭露资料,可将区内电气石化分为两期,即成矿前期及成矿期。

成矿前期电气石化:与花岗斑岩的侵入有关,与区内辉钼矿化没有关系,主要形成黑色致密块状电英岩(含极少黄铁矿,不含辉钼矿)、条带状电英岩(可含少量黄铁矿、黄铜矿,不含辉钼矿)。成矿前形成的结晶细微的电英岩在后期热液活动中重结晶粒度变粗,特别是在电英岩与脉体的接触面附近这种现象更明显。

成矿期电气石化:与斑状花岗岩的上侵及期后热液演化有关,多与硅化伴生,位于石英脉的边部或内部,也形成单独的电气石脉。以电气石为主要成分的脉体分布于矿区内各类岩石中,可与岩石纹理平行,也可截切岩石纹理。与电气石化有关的矿化主要有辉钼矿化、黄铜矿化、黄铁矿。与电气石有关的金属矿化中也见有黑钨矿化。电气石针柱状集合体呈放射状排列分布于石英脉中,或垂直脉壁分布,脉体内发育有黄铁矿、黑钨矿。脉状、斑块状辉钼矿化多位于电气石脉、电气石-石英脉及电气石团块内部,构成电气石-辉钼矿脉、电气石-辉钼矿斑块,或石英电气石-辉钼矿脉、石英电气石-辉钼矿斑块。

3.6 其他蚀变

3.6.1 白云母化

白云母化表现形式主要有3种,其一是在斑状花岗岩体的部分地段较发育,交代长石类矿物;其二是发育在石英脉、长石类脉体外侧蚀变岩石中,以紧邻脉体的蚀变带白云母化最强,范围局限(通常2~5 mm),在一般的变质较浅、蚀变较弱的变质砂质泥岩、泥岩中较少,常与其他蚀变如硅化等伴生;其三是发育在石英脉、长石类脉体中,石英脉中的白云母化以片状集合体产出,长石类脉体中的白云母化则呈交代长石类矿物形式出现。

斑状花岗岩中白云母化发育地段除黄铁矿化外尚见有星散颗粒状黄铜矿化、辉钼矿化;石英脉、长石类脉体外侧围岩中的白云母化中可见星点浸染状辉钼矿化、黄铜矿化、方铅矿化、闪锌矿化,白云母化蚀变中是否有金属矿物矿化与脉体中金属矿物的种类、矿化程度有关:不含金属矿物的脉体其边部白云母化带中往往也不具金属矿物矿化,含辉钼矿或黄铜矿、铅锌矿的脉体其边部白云母化带中常有与脉体内成分相同的微细粒浸染状金属矿物矿化。由白云母构成的脉体在区内分布较少,金属矿物矿化以黄铁矿为主,形成白云母-黄铁矿脉,辉钼矿化白云母脉或辉钼矿化白云母石英脉更为少见。长石类脉体中蚀变长石斑块与白云母化伴生的还有水白云母、绢云母。

3.6.2 黑云母化

黑云母化普遍存在于花岗岩类以外[13]的变质碎屑岩、变质辉绿岩中,变质碎屑岩特别是变质砂质泥岩、泥岩中黑云母化较强一些,是由泥质矿物变质而来的,变质辉绿岩中的黑云母是岩石中的暗色矿物角闪石、辉石等退变质作用的产物,这些都是区域变质作用的结果。成矿期黑云母化主要与硅化伴生,发育于硅化团块、硅化带或石英脉的外围,在岩石中的宏观体现是岩石颜色更深一些,这主要是早期形成的雏晶黑云母受热液作用重结晶片度增大造成的。与成矿期黑云母化蚀变有关的金属矿物矿化主要是黄铁矿、黄铜矿,这在变质辉绿岩中表现的更为突出一些。

3.6.3 绢云母化

绢云母化主要发育于变质碎屑岩及花岗岩类岩石中,变质碎屑岩中以变质泥岩绢云母化最强,常形成岩石的纹层状构造,是区域变质作用的产物。成矿期绢云母化主要有两种表现形式:其一是在斑状花岗岩、花岗斑岩或长石类脉体中与白云母一起交代长石矿物,其二是在各种脉体、硅化带或硅化团块外围使区域变质作用形成的雏晶绢云母进一步重结晶生长变大,即叠加于区域变质作用之上。与区域变质作用绢云母化蚀变有关的金属矿物矿化主要为黄铁矿化,与成矿期绢云母化蚀变有关的金属矿物矿化除黄铁矿化外更重要的还有辉钼矿化、黄铜矿化。

3.6.4 高岭土化

高岭土化是长石类矿物的蚀变产物,在斑状花岗岩、花岗斑岩、长石类脉体中普遍发育,也发育于变质长石砂岩(或长石石英砂岩)中。变质长石石英砂岩中的高岭土化一般无明显矿化显示;与成矿有关的高岭土化蚀变主要分布于斑状花岗岩、花岗斑岩、长石类脉体中,此类岩石中高岭土化往往不是独立产出,多与绢云母化、水-白云母化共生,与此有关的主要金属矿物矿化在斑状花岗岩中为黄铁矿化、黄铜矿化、辉钼矿化,在长石类脉体中主要为辉钼矿化。

4 热液蚀变分带

从部分钻孔对隐伏斑状花岗岩的揭露情况看,围绕岩体岩石的蚀变是明显的,地表及钻孔资料均显示,距离隐伏斑状花岗岩体的远近、空间位置不同,岩石的蚀变程度、蚀变类型、蚀变矿物组合也明显不同,据此可划分出不同的、具各自特征的蚀变带。综合矿区地表及钻孔资料,从隐伏岩体至外侧围岩依次可划分为白云母化带、钾化带、硅化带、黑云母化带,各带围绕隐伏岩体的分布是不对称的,与隐伏岩体的形态、产状密切相关。

4.1 白云母化带

白云母化带发育于隐伏岩体中,蚀变范围自隐伏岩体顶面向内约30~90 m左右。该蚀变带主要特征表现为隐伏斑状花岗岩中的暗色矿物黑云母、长石的强烈白云母化或为白云母所代替。

4.1.1 白云母化带矿物组合

白云母化带中隐伏斑状花岗岩典型矿物组合及结构特征为:斑晶石英20%、全绢云母-(水)白云母化长石假像4%~6%;基质石英57%、绢云母-白云母15%。斑晶全蚀变长石呈0.5~5 mm半自形板状假像,由较粗的绢云母及向白云母特征转化的水白云母组成;基质由0.05~0.6 mm它形等轴粒状石英、稍集中的绢云母-白云母为主组成,有0.03~0.9 mm半自形粒状浸染黄铁矿、0.03~0.1 mm半自形柱状锆石、0.02~0.1 mm它形-半自形柱状集合体金红石存在。

4.1.2 白云母化带发育特征

白云母化带仅发育于隐伏斑状花岗岩体中,在岩体外接触带及更外侧岩石中不发育。

白云母化在隐伏岩体中的分布不均匀、在不同地段发育程度差异较大,白云母化强烈地段黑云母全部为白云母所代替、长石全部白云母(伴有绢云母)化仅保留其半自形板状假像。白云母化较强地段大部分黑云母被绢云母-白云母所交代,长石部分绢云母-白云母化,可见残余不明显环带。白云母化较弱地段仅有少量黑云母及长石被白云母所交代,长石的环带构造较明显。白云母化较弱地段蚀变矿物以绢云母、高岭土、方解石为主,局部有绿泥石,以高岭土最为多见,方解石交代长石,含量少。

总体上看隐伏斑状花岗岩中白云母化强烈地段相对少[14-15],大多数地段是白云母、绢云母共同交代长石,或主要以绢云化为主;白云母化较强地段与白云母化较弱地段不具截然分界,但岩石颜色上有差异,表现为白云母化强烈地段斑状花岗岩一般呈浅灰色或浅黄绿色(有绿泥石化),白云母化较弱地段斑状花岗岩呈肉红色。岩心观察显示,白云母化强烈地段岩石中的微裂隙较发育,岩石硬度相对低、易碎;白云母化较弱地段则岩心完整、坚硬,呈长柱状。

4.1.3 白云母化带与矿化的关系

白云母化带中的金属矿化以黄铁矿为主,局部地段可见星散颗粒状、稠密颗粒状黄铜矿,星散颗粒状辉钼矿。辉钼矿呈分散颗粒状不均匀分布,颗粒大小一般在1 mm左右,个别达2 mm,仅有矿化显示,构不成矿体。稠密颗粒状黄铜矿分布于长石斑晶之间,大小1~2 mm,构成长石斑晶之间的填隙物。钻孔资料显示,白云母化带中金属矿物矿化强弱与白云母化发育程度、蚀变矿物组合有以下关系:白云母化越强烈则与其伴生的金属矿物种类越少、含量越小,以黄铁矿为主;白云母化较弱且与绢云母化、方解石化、高岭土化共存时则与之伴生的金属矿物种类越多、含量相对高,可见黄铁矿、黄铜矿、辉钼矿,即表现为蚀变矿物种类简单则与蚀变伴生的金属矿物种类也简单,蚀变矿物组合复杂则与蚀变伴生的金属矿物种类也复杂。此带中黄铁矿化较普遍,局部见黄铁矿化与黄铜矿化相伴生,也可见黄铜矿化单独产出或与辉钼矿化相伴生。

4.2 钾化带

钾化是区内普遍存在的一种蚀变类型,分成两期,即成矿早期钾化和主成矿期钾化。成矿早期钾化围绕隐伏斑状花岗岩体外围分布,隐伏斑状花岗岩体内部无钾化发生,是一种岩浆期后高温气化热液蚀变。主成矿期钾化与硅化伴生,划入硅化带中。

4.2.1 成矿早期钾化带发育特征

与一般的由交代作用形成的面型蚀变不同,区内成矿早期钾化以钾长石脉和钾长石-石英脉的相对密集发育为特征。钾化带内发育的钾长石脉和钾长石-石英脉规模较大,脉宽一般在10~30 cm之间,部分脉体宽达50 cm。钾长石脉或钾长石-石英脉中的钾长石一般呈巨晶结构、中粗粒结构,脉体矿物成分较简单,主要以钾长石、石英为主,含少量白云母。个别脉体为萤石-钾长石脉或含萤石钾长石-石英脉。脉体外围岩中则不具钾化,无交代蚀变形成的钾长石。成矿早期钾化带宽度一般50~ 70 m左右,在ZK0304钻孔中发育最为典型,少部分钻孔中此带不发育或发育不明显。

4.2.2 成矿早期钾化带与矿化的关系

成矿早期钾化形成的脉体虽然规模较大,但90%以上的脉体不具任何金属矿化(矿区内各种岩石中普遍存在的黄铁矿在钾长石脉中也很难见到),仅个别脉体中可见星散小颗粒状黄铁矿化、辉钼矿化,萤石-钾长石脉中偶可见自形大黑钨矿晶体及自形黄铁矿晶体(晶体大小3 mm×6 mm)。

4.3 硅化带

硅化带主要位于成矿早期钾化带的外围或上部,是区内主成矿期最重要、规模最大的蚀变带。

4.3.1 硅化带发育特征

区内硅化带不具相对均一的面型蚀变特征,而以密集发育、产状和规模各异的多种成分脉体的共同分布为主要特征。硅化带的宽度相差较大,窄处100余m,宽处达400 m以上。硅化带内的脉体种类复杂,最主要的脉体为石英脉,其余依次是钾长石类脉、方解石-石英脉、萤石-石英脉。硅化带中的脉体规模较小,宽一般0.5~10 cm(多数仅1~5 cm),仅个别脉体规模较大,宽达40~60 cm。硅化带中的脉体产状复杂,有与岩石纹层倾向向反的,也有与岩石纹层倾向相同的,总体上80%以上的脉体截切岩石纹层。硅化带实际上是一个以石英脉为主、多种成分脉体共存的带,因此硅化带中的蚀变类型很复杂,最主要的是硅化(形成大大小小的石英脉及硅化团块、条带),其余依次是钾长石化、方解石化、萤石化、电气石化,局部还有石膏化、沸石化等。硅化带中除这些成份复杂的脉体外,还包括脉体外变质砂质泥岩、变质泥岩的普遍黑云母化,变质安山岩的阳起石化、黑云母化等。

4.3.2 硅化带与矿化的关系

区内钼矿及其伴生矿均主要分布于硅化带内,带内具有复杂的金属矿物组合和多金属矿化显示,该带内不仅有较高温的金属氧化物如黑钨矿、白钨矿、磁铁矿等,更多、更重要的是有中温-中低温的金属硫化物如辉钼矿、黄铜矿、磁黄铁矿、方铅矿、闪锌矿、铁闪锌矿等。不仅发育有辉钼矿脉、黄铜矿脉、黄铁矿脉,还常见有黄铁矿、方铅矿、闪锌矿等多金属矿化组合,因此硅化带与区内钼及多金属矿化关系最为密切,钼矿体主要产于硅化带内。

4.4 黑云母化带

4.4.1 黑云母化带发育特征

矿区内变质泥质砂岩、砂质泥岩、泥岩及变质安山岩、辉绿岩均普遍具黑云母化,黑云母化是区内热液多期活动的结果(包括成矿前区域变质作用及花岗斑岩侵入的影响),更主要的是成矿期热液强烈蚀变的产物(叠加于成矿前区域变质作用及花岗斑岩期后热液蚀变作用之上)。虽然钾化带和硅化带中脉体围岩黑云母化更强一些,但本次划分的黑云母化带仅局限于硅化带外围岩石的黑云母化范围,该范围大致区间:硅化带以外、颜色呈灰-深灰色变质碎屑岩分布区,再向外为仅受区域变质作用影响的浅灰-灰红色略具绢云母化的浅变质碎屑岩。

4.4.2 黑云母化带与矿化的关系

黑云母化带中最常见的金属矿化是黄铁矿化,其次是局部呈星散状分布的黄铜矿化。黑云母化带中也有石英脉分布,并偶见长石类脉体,但从钻孔观察情况看黑云母化带中的石英脉85%以上为不含金属矿化的白色石英脉,另有约10%的石英脉中见有黄铁矿化,只有约3%~5%的石英脉含有辉钼矿化且辉钼矿化弱,以星散颗粒状矿化为主,其品位构不成钼矿体。

以上4个蚀变分带除白云母化带与其他蚀变分带界线清晰截然外,其余3个蚀带之间不具清晰截然分界。在矿区的不同位置或隐伏斑状花岗岩体内、外侧不同部位,这4个蚀变分带的发育程度、规模有较大差别,局部缺少钾化带或钾化带很薄,这主要是由岩浆期后高温气化热液上侵的不均匀性造成的。矿区东矿段蚀变与矿化分带的平面形态见图3。

图3 矿化期蚀变分布及金属矿物组合示意平面图

5 结语

新疆哈密东戈壁超大斑岩型钼矿床与东秦岭7个超大型钼矿床[16],特别是与陕西华县金堆城、河南汝阳东沟两个超大型钼矿床斑岩型钼矿床热液蚀变特征极为相似。热液的产生是与深部花岗岩浆的分异作用密切相关。岩浆期后热液作用对象主要是围岩,其作用方式主要是裂隙充填式,一般不发生交代,这说明热液阶段已处于岩浆动力学的弱势末期,即成矿期。岩浆活动向上作用于围岩产生巨大推力致使围岩产生大规模面状破裂,给热液活动带来广阔的空间,从而使充填作用升级加强形成矿床。因此,热液蚀变作用是斑岩型钼矿形成的充分必要条件。

[1] 肖序常,刘 训.新疆维吾尔自治区地质矿产局.新疆维吾尔自治区区域地质志[M].北京地质出版社,1993:1-841.

[2] 宋彪,李锦轶,李文铅.吐哈盆地南缘克孜尔卡拉萨依和大南湖花岗质岩基锆石SHRIMP定年及其地质意义[J].新疆地质,2002,20(4):342-345.

[3] 李锦轶.新疆东部新元古代晚期至古生代的构造格局与构造演化[J].地质评论,2004,50(3):304-322.

[4] 付治国,宋要武,田修启,等.东沟特大型斑岩钼矿床的物化探找矿效果[J].物探与化探,2006,30(1):33-37.

[5] 李永峰,毛景文,胡华斌,等.东秦岭钼矿类型、特征、成矿时代及其动力学背景[J].矿床地质,2005,24(3):292-304.

[6] 卢欣祥,于在平,冯友利,等.东秦岭深源浅成型花岗岩的成矿作用及地质构造背景[J].矿床地质,2002,21(2):168-178.

[7] 乔怀栋,董有,刘长命,等.豫西成钼小岩体的成因及其钼质来源[J].河南国土资源,1985,3(增刊):281-285.

[8] 罗铭玖,黎世美,卢欣祥,等.河南省主要矿产的成矿作用及矿床成矿系列[J].北京:地质出版社,2000,81-111.

[9] 卢欣祥.河南省秦岭-大别山地区燕山期中酸性小岩体的基本地质特征及成矿专属性[J].河南国土资源,1983,01(1):49-55.

[10]李厚民,陈毓川,叶会寿,等.东秦岭-大别地区中生代与岩浆岩活动有关钼(钨)金银铅锌矿床成矿系列.地质学报,2008.82(11):1468-1477.

[11]李先梓,严阵,卢欣祥.秦岭-大别花岗岩.北京:地质出版社,1993:1-35.

[12]罗铭玖,黎世美,卢欣祥,等.河南省主要矿产的成矿作用及矿床成矿系列.北京:地质出版社,2000:81-111.

[13]毛景文,王志良.中国东部大规模成矿时限及其动力学背景的初步探讨.矿床地质,2000.21(1):169-188.

[14]魏庆国,原振雷,姚军明,等.东秦岭钼成矿带成矿特征及其与美国克莱马克斯-亨德森钼矿带的对比.大地构造学,2009,33(2):259-269.

[15]杨梅珍,曾健军,覃永军,等.大别山北缘千鹅冲斑岩型钼矿床锆石U-PB和辉钼矿Re-Os年代学及其地质意义.地质科技情报,2010,29(5):35-45.

[16]杨泽强.河南省商城县汤家坪钼矿成矿模式研究.北京:中国地质大学(北京)硕士论文[C]:2007,1-73.