群体密度控制以及打顶对脱毒马铃薯生长的影响

2012-04-16久兰孙锐锋何佳芳钱晓刚

久兰,孙 芳,孙锐锋,何佳芳,钱晓刚*

(1.贵州省土壤肥料研究所,贵州 贵阳 550006;2.贵州大学农学院,贵州 贵阳 550025)

群体调控是作物高产栽培的核心问题。生产中往往通过控制种植密度来调控马铃薯的群体容量[1],但是由于马铃薯种薯繁殖中,因芽眼数量的多少,会导致多茎现象的发生,从而影响马铃薯的群体结构,导致群体密度的差异[2]。在目前的马铃薯栽培中几乎没有涉及到对马铃薯多茎的控制[3-5],为获得马铃薯高产栽培中优化的群体密度,对如何调控马铃薯主茎数量与产量关系进行了试验研究。对马铃薯地上地下部分的调节还表现在对营养生长和生殖生长上,在生产上常常采用去掉顶叶的做法来控制马铃薯的生殖生长,俗称“打顶”或“摘心”,体现了植物顶端优势的原理。去掉主茎的生长点后可延迟生殖生长的进程,调节植株体内营养物质的分配和运输,协调营养生长和生殖生长的矛盾,使养分集中供给块茎生长的需要,以减少养分消耗,促进早熟,达到增产的目的[6]。

1 材料与方法

1.1 材 料

马铃薯品种丽薯7号。

1.2 试验方法

采用田间试验,株距0.3 m,行距0.4 m,密度为5 558株/667 m2,种植时间2009年3月10日,2009年7月9日收获。

群体密度试验:共设置4个处理,即处理A为1茎/穴;处理B为2茎/穴;处理C为3茎/穴;处理D为4茎/穴。大田出齐苗后(2009年4月20日),并按试验设计要求,调查实际出苗的穴茎数,然后选择长势一致的10株进行挂牌。

去除顶叶试验方案:设置处理1为打顶;处理2为未打顶。打顶方法:在马铃薯出苗后主茎苗长至10~12片叶时(2009年5月12日),选择10株挂牌,将主茎顶端摘除,促进分枝发生;待分枝长至10~12片叶时,再把分枝顶端摘除,打顶进行数次。

在试验实施过程中,选择健康无病、均匀一致的植株挂牌处理,定量到10株,待马铃薯进入盛蕾期将主茎顶叶摘除。成熟后定量取3株室内考种,考察其地上部分、单株薯数、单株薯重、大中薯块率等主要块茎结构形状。

2 结果与分析

2.1 物理方法对马铃薯地上部性状的影响

2.1.1 不同群体密度对脱毒马铃薯地上部性状的影响

由表1可知,株高以每穴1茎者最高为77.3 cm、茎粗是 1.29 cm,其次是每穴2茎、每穴3茎者,每穴4茎者最低,为69.3 cm、茎粗是1.20 cm;分枝数也以每穴1茎者最高,为9个、其次是每穴2茎、每穴3茎者,每穴4茎最低,为5个。叶面积以每穴3茎者最高,为 2 142.1 cm2;其次是每穴1茎者,为1942.1 cm2,以每穴4茎者最低。说明每穴主茎数选留3个,能够很好的协调光照、水分和养分的竞争,优化了综合群体密度指标,在一定程度上促进了叶面积的扩大。

表1 不同群体密度脱毒马铃薯地上部性状的表现Table 1 Performance of above ground traits in different popuations

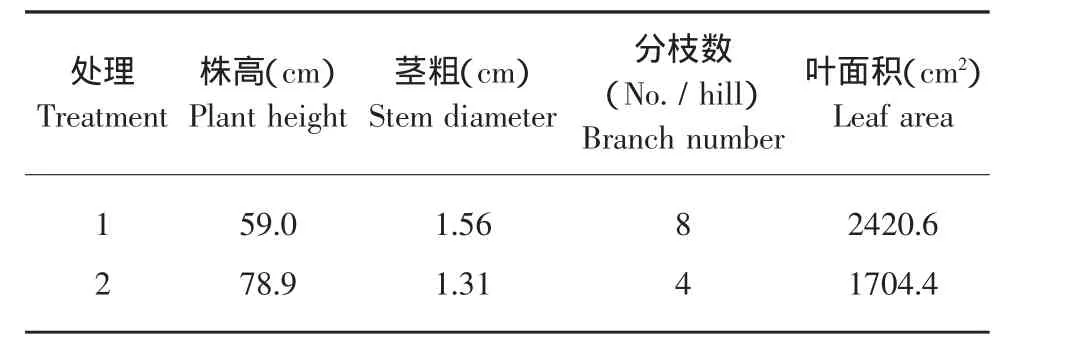

2.1.2 去除顶叶对脱毒马铃薯地上部分的影响

从表2可知,打顶的株高为59.0 cm,比对照降低了19.9 cm,降低幅度为25.2%;打顶的茎粗为1.56 cm,较对照高0.25 cm,增加幅度为19.1%;打顶分枝数为8,较对照增加了4个;打顶叶面积为2 420.6 cm2,较对照增加了716.2 cm2。说明打顶对地上部分有明显的影响。

表2 打顶后地上部分的变化Table 2 Change in above ground traits after topping

2.2 物理方法对马铃薯块茎发育的影响

2.2.1 不同群体密度对脱毒马铃薯块茎发育的影响

由表3看出,结薯重、平均薯块重和大薯率最高的均为每穴3茎者。中、小薯率最高的是每穴4茎者,分别为24.5%、31.7%。

各处理块茎性状结果表明,以每穴3茎者的主要块茎性状表现较好。说明,在合理的群体密度下,有利于改善中后期群体内光照条件,群体光合生产能力提高,有机物质积累较多,提高了大薯数,增加平均薯块重,从而实现了高产。

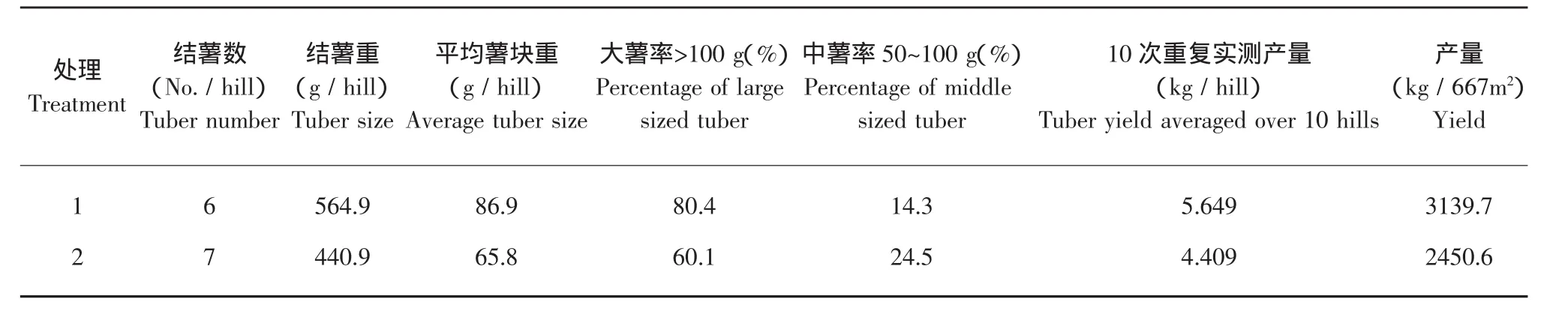

2.2.2 去除顶叶对脱毒马铃薯块茎发育的影响

从表4可知,打顶后的单株薯重为564.9 g,较对照的高124 g,增加幅度为28.1%;平均薯块重为86.9 g,较对照的高出21.1 g,增加幅度为32.1%;打顶后的大薯块率达到80.4%,比对照高出20.3%。说明打顶对块茎性状有明显的影响。可见,马铃薯打顶后,打破顶端优势,调节了地上部分的生长,改变光合产物运输分配去向,控制地上部分养分过多的消耗,使养分集中供应块茎,促进结薯早,薯块大。

2.3 物理方法对马铃薯产量的影响

2.3.1 不同群体密度与脱毒马铃薯产量的关系

由表3可知,不同群体密度的马铃薯产量高低顺序为处理C>B>D>A。对其进行统计分析。F处理间 =26.918>F0.01=9.78,表明不同群体密度处理间差异达到极显著水平。经多重比较表明,每穴3茎者与每穴1茎、每穴4茎达到极显著水平,每穴3茎与每穴2茎达显著差异,而每穴1茎与每穴4茎之间差异不显著。可见每穴3茎者的每穴结薯数、结薯重及大薯率都有大幅度的提高,而且构成产量的主要因素处于一个较好的水平,最终产量最高。

表3 不同群体密度对脱毒马铃薯块茎发育的影响Table 3 Effect of different populations on tuber traits

表4 打顶后对块茎性状的影响Table 4 Effect of after-topping on tuber traits

2.3.2 去除顶叶对脱毒马铃薯产量的影响

从表4可看出,打顶后折合667 m2产量最高,为3 139.7 kg,比未打顶的2 450.6 kg高689.1 kg,其增幅为28.2%。经最小显著差数法比较检验t= 3.764>0.05,达到了显著水平。说明打顶对增产有显著地影响。

3 讨论

马铃薯产量以每穴3茎产量最高,每穴1茎产量最低。随着每穴茎数的增多,造成穴内彼此间遮光,相互争夺养分和水分,降低光合效率,因而抑制各主茎的生长和腋芽的发育,从而使叶面积和茎粗都大幅度下降,最终导致后期群体质量结构变差;每穴单茎者植株较高、茎秆粗壮、分枝数也较多,而且植株整体性状表现较好,但是叶面积不是最大,进而影响到后期光合产物的积累。这与门福义等[7]的研究结果一致。每穴多于3茎的群体结构在一定程度上是不合理的。

采用打顶技术能有效削弱其顶端优势,减少地上部茎叶对地下块茎的抑制,在一定程度上协调了营养生长和生殖生长的矛盾,改善了马铃薯的光温水汽等群体生态条件,提高单株薯重、大薯块数,达到增产的目的[6]。说明打顶是一项有效的中期营养调控技术措施。

[1] 何庆才,何昀昆.不同种植方式下马铃薯的群体结构研究[J].河北农业科学,2007,11(4):25-28.

[2] 吴焕章,郭赵娟.马铃薯多茎丛生发生原因及防止措施[J].中国蔬菜,2007(12):52.

[3] 刘桂华,苏跃,冯泽蔚.稻田冬种马铃薯免耕覆盖栽培经济效益分析[J].贵州农业科学,2009,37(5):64-65.

[4] 唐虹,张领,吴佳丽,等.覆盖方式及肥料配比对马铃薯免耕栽培的影响[J].贵州农业科学,2010,38(8):53-55.

[5] 李士敏,刘桂华,蒋仕模,等.稻田马铃薯连续免耕栽培对土壤理化性状的影响[J].贵州农业科学,2009,37(8):74-76.

[6] 张远学,沈艳芬,田恒林,等.解除顶端优势对马铃薯块茎的影响[J].中国马铃薯,2006,20(1):24-26.

[7] 门福义,刘梦芸,郭乃凤.马铃薯高产群体穴茎数与产量的形成[J].马铃薯杂志,1992,6(2):92-94,101.